- +1

后疫情社区·融合|疫情下,非洲难民如何“自救”

当地时间7月6日,肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔(Uhuru Kenyatta)宣布,解除自3月底开始的新冠限制令,首都内罗毕的进出禁令于7月7日凌晨4时解除,7月15日起,国内航班将逐步恢复。但接下来的三周仍是观察期,如果疫情恶化,政府可能再次“封城”。

截至7月7日,肯尼亚累计确诊新冠患者8250例,累计死亡167例。肯雅塔称肯尼亚身陷“两难”,一面是疫情,一面经济亟需重启。

肯尼亚内罗毕生活着8万多难民,他们面临同样危机。

疫情下的难民,营外的流离失所者

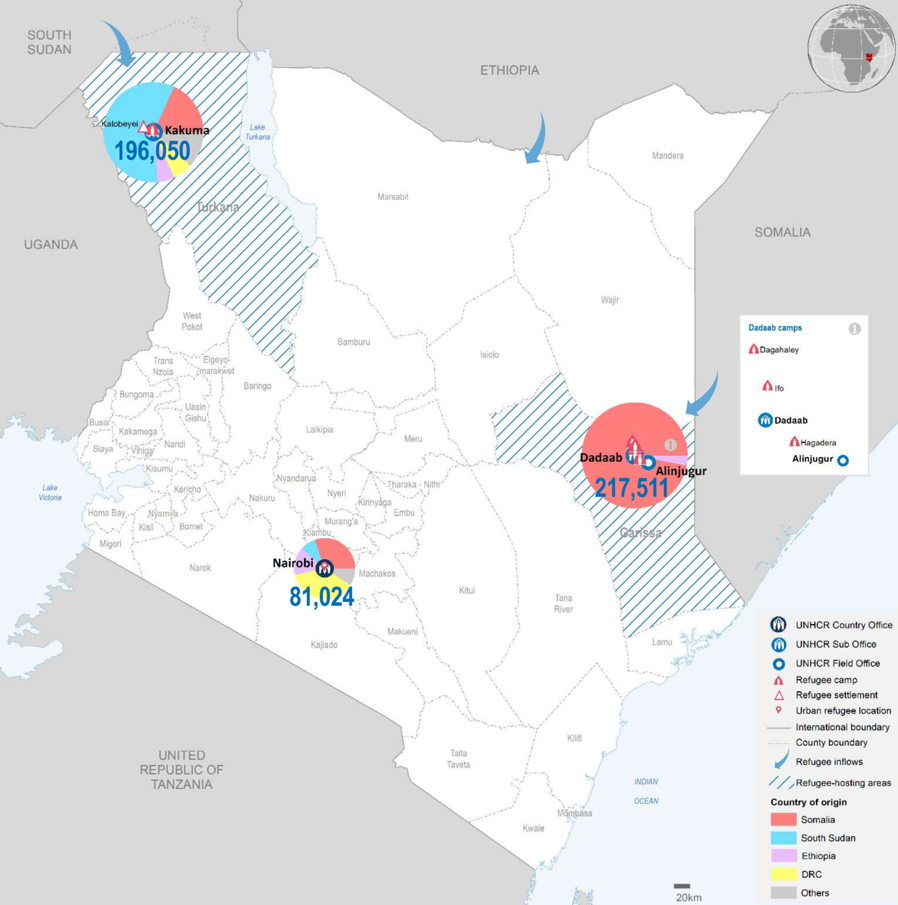

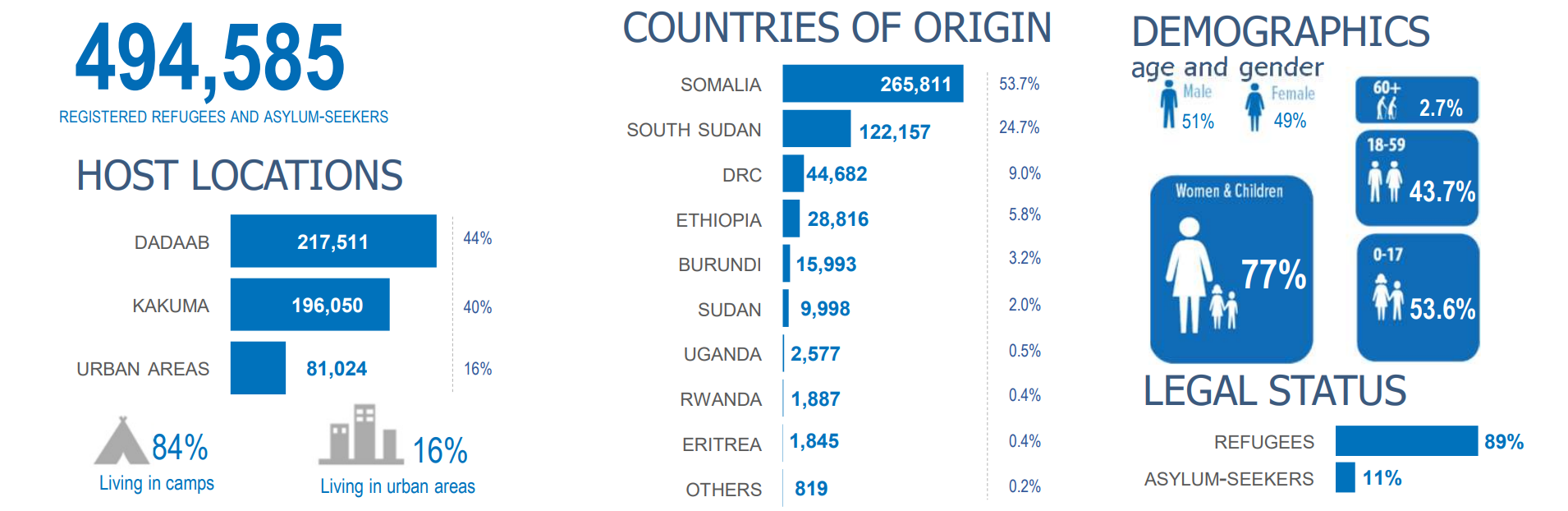

根据联合国难民事务高级专员办事处(UNHCR)的报告,肯尼亚共有494585名难民和寻求庇护者,其中首都内罗毕有81024名。内罗毕难民的主要来源国是刚果民主共和国和索马里,人们为了躲避战乱和暴力冲突涌入这里。

肯尼亚政府不允许难民离开难民营,只有获得工作许可,难民才能合法打工。但实际颁发的工作许可极为有限,为寻求生计,许多难民选择住在难民营之外。城区的难民大多生活在贫民窟,从事的是非正规经济,摆摊或沿街叫卖,售卖商品包括衣物、茶叶、小吃、手机卡等。

难民及寻求庇护者在肯尼亚的分布及构成。图 联合国难民事务高级专员办事处报告

受新冠影响,内罗毕大区于4月6日起封城。对于本地低收入者,肯尼亚政府提出了一些纾困措施,比如税收减免,向老人、孤儿和社会弱势群体及城市贫民拨款。

对于难民和尚未获得难民资格的流离失所者,他们属于“他者”,特别是面对疫情这种特殊事件,一些国家的资金和医疗资源本就严重紧缺,难民很难获得及时援助。难民聚居区往往基础设施薄弱,居住密度高,有的难以保证清洁水源、消毒和社交距离,这又会增加病毒感染和传播的风险。

乌干达政府曾表示,疫情期间,“非国民无法获得食物援助”,在受到多方抨击后改口。联合国难民署表示,乌干达首都坎帕拉(Kampala)的难民急需援助,但食品和医疗物资都很难保证供应。

生计危机

但更大的威胁是“次生灾害”,受宵禁和封城令影响,难民的收入严重收缩。

国际救援委员会(International Rescue Committee,IRC)对新冠下的内罗毕难民进行了一次调查。在1331名受访者中,36%表示完全失去了收入来源。

许多难民会在就业、创业时遭遇各种困难,这是长期问题。IRC的顾问Samer Saliba在世界银行“疫情下的前线城市”论坛中发言表示,曾有刚果难民尝试在肯尼亚贷款购买摩托车,希望“跑运输”,但贷款机构表示,没有渠道了解难民背景,无法评估其偿贷能力,拒绝放贷。

牛津大学难民研究中心长期关注东非地区难民的经济方式。通常,内罗毕政府并不允许小贩沿街叫卖,他们会利用下午5点至晚上8点巡逻队的“下班时间”做生意。但疫情期间,街道变空了。难民家庭少有存款,依靠日结工资过活,手停意味着口停。

该中心副教授小俣直彦(Naohiko Omata)撰文分析,侨汇的减少让难民的生活更为糟糕。2017年,他们曾进行过调查,43%的索马里难民依靠侨汇维持家用。疫情期间,他们在海外的亲友也面临收入缩水或失业。

内罗毕的刚果难民群体中,一些牧师组织筹款和分发免费食物。但小俣直彦表示,更多人担心,这些基于善意的捐助还能持续多久。

难民自组织

疫情期间,难民所在国往往自顾不暇,一些由难民自发形成的自组织发挥了重要作用。他们负责防疫宣传、科普辟谣,在居住区内进行日常消毒清洁,以及发起一些小型项目,让难民获得暂时性收入。

Wakati基金会位于乌干达,由刚果难民Alex Mango于2013年创办,Wakati在斯瓦希里语中意为“时间的流逝”。疫情期间,他们组织人手,利用布料手工缝制了一批口罩,分配给有需要的难民。

在疫情前,Mango就关注一些更具“生产性”的项目,而非单纯的物资援助。他们曾在刚果难民聚居区发起过一系列小型工程项目,如公共厕所、运动设施,或为一些障碍人士建造房屋。工人就在社群内招募,他们还会定期举办技能培训课程。据统计,其每年的培训和招聘预算约为7.5万美元(约合52.5万人民币)。

Mango曾表示,最早看到很多年轻的刚果难民因为无法就业,沉溺于酒精和毒品,他们有技能,却无处发挥。新冠疫情期间,他也组织了消毒清洁队,负责分发食物、肥皂等。

Young African Refugees for Integral Development(YARID,编者译:非洲青年难民综合发展会)是2007年成立于乌干达坎帕拉的非政府组织,疫情期间他们向难民社群内部派发了免费的面粉、肥皂、豆类和食用油等。

而在内罗毕,长期关注青年难民的非营利机构Youth United for Social Mobilization(YUSOM,编者译:社会动员青年联合会)与其他机构合作,发起了一个新冠疫情公共信息平台。

牛津大学难民研究中心前主任Alexander Betts教授表示,正是基于多年服务社区形成的社区网络,相较于政府或国际援助机构,这些由难民发起、自我运营的机构更能精准触达难民。近些年,他们在技能培训、儿童教育等方面发挥了巨大作用。

特别是在疫情期间,受全球航空停摆影响,国际人道主义救援机构的人力难以赶往一线。而绝大多数的人道主义救援往往集中于“合法”的难民营,比如通过筹款为难民营配备或改造升级基础设施,分发肥皂、食物等基本物资。但他们很难触及那些难民营以外的流民。

许多自组织的发起者已经成长为社群领袖,小俣直彦称他们为牛津大学的“研究助理”,他们像是转译者,帮助研究者认识难民群体,也承接外部的资金和资源。

但面对疫情,难民自组织的能力仍然有限,他们可以获得的资金和物资并不足够,不少正在尝试的生计项目也很难覆盖大部分人群。

4月10日,内罗毕就发生了一起踩踏事件,在基贝拉贫民窟,大量贫民涌入食物分发点,争抢中出现撕打和踩踏。

从资金来源上看,这些小型的难民自组织很难直接接收一些援助国政府的捐赠,因为后者往往设置了问责制和考核指标,其中一大原则是援助对象(难民)和第三方(人道主义救援机构)应有明确区分,捐赠方委托第三方接收资金或物资,对难民进行救援,以免有“自肥”之疑。

Betts教授表示,更深层次的原因在于,难民仍被当成是一个单向度被救助的对象,很少鼓励难民参与地方事务,提出多样化的需求,或自行寻求解决方式。

2018年,IRC曾发布报告,希望能推动“更具包容性的社区”,Saliba表示,要实现这一点需要从三方面着手:

一、在城市规划层面上考虑到服务人群,难民如何与本地人同处一城

二、公共政策及公共服务的具体对象需要扩展

三、需要承认并支持难民的多样化需求

但近些年保守主义上升,疫情之后,“我们”和“他者”之间,界限被打破了吗?还是更为森严了?

关于“后疫情社区”

2019年,“社区更新观察团”走进上海5个社区,听社区实践者分享在地经验,与关注社区议题的人,一起漫步、观察和讨论。2020年,社区成为了抗击疫情的一线,后疫情社区将有哪些变化?社区治理会有哪些转向?我们将在“融合”、“治理”和“数据”三个主题下,继续观察,探讨社区的未来。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司