- +1

尤内斯库:我从未想到过父亲也会死去

我究竟什么时候第一次注意到时间在“流逝”的呢?我的时间感并非从一开始就同死亡的概念相连。当然在四五岁时,我就意识到自己将日趋苍老并最终死亡。七八岁时,我对自己说妈妈有朝一日会死的,这一想法令我惊恐万分。我明白她将在我之前死去,然而,在我看来那只是现在的一种永久性中止,因为一切都是现在。

一天、一个钟点在我看来都极为漫长,无边无际,我看不到它的终结。人们对我谈及来年时,我的感觉(或印象)是来年永不会到来。而在安德奈小教堂附近居住的那些日子里,我身处时间之外,即某种天堂之中。到了十一或十二岁时,并非在此之前,我才开始获得终结感。我们有时同外祖父、外祖母、萨比娜阿姨,还有母亲一起上苏弗伦大街上的小影剧院去。对我来说这可是某种异乎寻常的事,我急躁不安地等待着这样的欢乐时刻。外祖母是残疾人,我们用一辆轮椅车将她从阿弗勒街一直推到苏弗伦大街。当我们一起出发时,我忽然想到欢乐将无法持久,节目终会结束,最后我们还得回到家里,于是,我的欢乐之情便一下子黯然失色了。节目会持续很长时间,非常长的时间,两个甚至三个小时,但这样长的时间毕竟有尽头。正是等待使我感觉到了时间:倘若无所期待——期待欢乐,期待假日,期待圣诞节和星期四,期待星期天到巴黎郊外妈妈的一些朋友处游玩,我便无法感到幸福。然而当我八至十岁住在磨坊街时,一切都是欢乐,一切都是存在。季节似乎在空间舒展,世界是道布景,呈现于我们眼前的有时明时暗的缤纷色彩,有时隐时现的各式花卉,而我们却身处时间之外,一动不动,观望着时间的流逝。也许,正因此故,某人的死亡在我看来显得神秘、残酷,不合逻辑:现时的一个真空。接着,蓦地发生了某种颠倒,仿佛一股离心力将我连同那些去了又来,来了又去的事物一道置放于我自己的稳定之外了。更糟的是,我猛然感到那些事物始终停留在原地,一动未动,倒是我在一步步远离它们。待到十五六岁时,完了,一切均告结束,我处于时间、处于流逝、处于终结之中。现在消失了,从那时起,对于我来说只存在过去和明天,一个已被感觉的如同过去的明天。

从那时起,我每天都努力想抓住某些稳定的事物,每天都拼命地试图重新找回一个现在,然后再加以护理、加以扩展。我开始旅行,为了寻觅一个时间无奈其何的完整无缺的世界。结果,两天的旅行,对另一城市的了解,减慢了事件奔跑的速度。在另一国度所度过的两天相当于在平常地方所度过的因衰弱而缩短、为习惯所损耗的三十天。习惯磨砺着时间,擦亮了时间,并像在打蜡地板上似的滑行在时间的表面。一个崭新的世界,一个永远崭新的世界,一个永远永远年轻的世界,这就意味着天堂。速度不仅犹如地狱一般,它就是地狱,是自由坠落的加速。现在已逝,时间已逝,不再有现在,也不再有时间,几何级数的坠落将我们抛入了虚无之中。

从我出生之日起一些时间流逝了。

作者:[爱尔兰] 萨缪尔·贝克特 / [法] 欧仁·尤奈斯库

译者:施咸荣、金志平等

出版社:外国文学出版社

出版时间:1983年

很多同时又是很少的时间流逝了,我至今尚未能够理解我身上所发生的一切。我只剩下很少的时间来理解我尚未理解的一切了,而且我也丝毫不认为我最终会获得成功。我甚至尚未能够接受生存、接受我自己。除却包围着我的生物和事物外,我一无所见。这些生物或事物在我看来就像一些谜或诸如此类的东西,我很难同许多人沟通,或者根本无法沟通,或者很少能够沟通,因为我同自己都难以沟通。为了充实生活、充实真空、充实思恋,我寻找并获得的那些赏心乐事有时(可惜极少)成功地遮掩了生存的丑恶。它们曾经给予我欢乐,然而此时我已无能为力了。痛苦、磨难、失败在我看来总是比成功和欢乐更为真实可信。我一直努力生活,但一生都在生活的侧旁活着,我想大多数人均有同感。我始终不知如何忘却自我,为了忘却自我,我不仅必须忘却自己的死亡,而且必须忘却我所爱的人们的死亡,必须忘却世界的终结。终结的概念令我惊恐万分,使我神经错乱。唯有酩酊大醉时我才感到真正的幸福。遗憾的是酒精扼杀记忆,而我的欢乐中除去一些模糊的回忆已毫无保留了。生命是个恶时辰,可这并不妨碍我爱生命胜于死亡,爱生存胜于非生存,因为一旦失去生存,我无法保证自己还能存在。生存是我所知的唯一的存在方式,我将继续牢牢地抓住它,因为,遗憾的是,除却生存,我还想象不出任何其他存在方式。

一种巨大的疲惫压迫着我。从所有涉及精神本源的征象来看似乎没有任何原因,但只有我一个人知道个中缘由:确信或近乎确信一切均属徒劳。

我写下了所有这些剧本、所有这些文学作品,为了表明谁都没法无视的事实,为了确认自己一直知道的现象:宇宙的怪诞,唯有残暴才能刺穿的日常生活的庸俗等等。我可以说,我很小时就已然成人了,并不是在所有方面。

若我自己的文学创作,即对那被称之为自我和真实的一切的考察都没能使我朝认知、顿悟或明朗迈出起码的一步,那么我如此呕心沥血究竟图什么呢?

现在我所知道的一切实际上早在六岁或七岁时就已然知道了:那是理智的年龄。

我读过的文学和哲学书籍——读得更多的是文学书籍,因为我更具备形象思维而非抽象思维,一种不适于科学的智力——那些书籍,那些别人的言语,那些艺术杰作和艺术珍品,那些政治煽动从来都只能坚定和强化我几乎始终知道的一切:死神就在眼前,窥伺着我的母亲,我的家庭以及我,除此之外你一无所知。(此刻我忽然注意到自己从未想到过父亲也会死去,我总是惊恐地想到母亲未来的死亡,那是一种恐惧,一种永远的缠扰,但有关父亲死亡的念头甚至都未曾在我脑海中闪过。是因为我很少见到他吗?还是因为我不爱他?不,我爱他,即便他长久的离别在我、在我们所有人的心头造成一片真空、一种巨大的忧伤、一个伤口时,我也从未想过。我之所以没有想过他的死亡,也许是因为我觉得他强壮无比,已到了永生不死的地步。)

存在着黄金年龄:天真的年龄,无知的年龄;一旦你知道你将死亡,童年也就结束了。正像我说的那样,我的童年很早就结束了,因此七岁时我就步入了成年。此外,我也认为大多数人忘记了他们所明白的一切,重新获得了另一类的童年,这类童年对于一些人甚至可以持续整个一生,但只对于相当少的人。这并非一种真正的童年,这是一种忘却。愿望和忧虑无处不在,阻碍着你通向基本的真理。

作者:黄晋凯

出版社:中央编译出版社

出版时间:2008年10月

我从未沉入忘却,因而我也从未重获童年。除却童年和遗忘,唯有天赋可以为你减轻生存的痛苦,或者可以为你带来圆满,为你在大地和心灵上带来天堂。童年以其特有的躁动,忘记了天赋,除此之外,不存在其他状态。怎能没有天赋而生活呢?然而,瞧,我们依然活着。

我做这些表白,因为我知道它们并不属于我们,它们已到了所有或几乎所有人的嘴边,只差一点,就那么一点就要被表达出来了,而文人只是大声说出别人自我诉说和低声诉说着的话语的人。即便我认为我所表白的并非具有普遍意义的忏悔,而只是一种特殊情形的陈述,我依然愿怀着治愈自己、抚慰自己的希望而为之。这样的希望我没有,这样的希望我们缺乏;我们在相同的困境中互赠圣餐。那么,这是为何?有何益处?因为,无论如何,我们都不可能不意识到,强烈地意识到一个现实,生存之不幸的现实,不可能不意识到某种人类境况难以接受的事实:一种徒劳无益的意识,这种意识不可能不存在并清晰地显现出来,瞧,这就是文学。

从十五岁起,对,我想是从十五岁起,亦即从童年所留下的一切离我而去的那一刻起,亦即从不再存在现在,只存在匆匆奔向未来,即奔向深渊的过去的那一刻起,从现在已经死去,时间取而代之的那一刻起,从我彻底意识到时间的那一刻起,我感到衰老了,我渴望生活。我追逐着生活,仿佛要抓获住时间,我渴望生活。我如此拼命地追逐着生活,以致于生活总是不断从我手中逃脱,我追逐,既没有迟缓,也没有超前,然而却从未抓住过它:仿佛我一直在与它并行奔跑。

什么是生活?也许有人会问我。对我来说,它不是时间,也不是不断逃跑、不断从我们指间溜走、一旦我们想要抓它便幽灵般消散的生存。对于我来说,生活必须是现在、当前、充实。我如此拼命地追逐着生活,以致于失去了它。

我正处于一年中会苍老十岁、一个小时仅值几分种、一刻钟都无法记录的年龄。尽管如此,我依然拼命地追逐着生活,企盼在最后的一瞬间抓住它,就像你冲向一列已经启动的火车车厢的踏级。

我想起村镇小学课间休息的一刻钟。一刻钟!长久,充实;我们有时间想出一个游戏的主意,有时间自始至终地做完这个游戏,然后还有时间再开始另一个……

然而在十五岁之前我已感到一切都在流逝,发现时间自然就意味着感到一切都在流逝,意味着你会认为明天即将来临,甚至确信明天即将来临,意味着你会等待并有所期望。

人们总是对我说日子连绵不断,季节鱼贯而行。刚开始人们这么说时,我当然不可能不相信大人、老师所说的话。人们这么说时极为肯定,然而“来年”只是个词,即便我认为它会到来,这个“来年”在我看来仍是如此遥远,以致于对它根本不屑一顾。距离“来年”犹如永恒一般遥远,因此,就像它根本不会来临似的。我一个计划也制定不出来,一个计划也不可能制定出来,因为它是那样遥远,那样遥远……再说,明天即将来临,季节循环往复,唯有季节在循环往复而我则原地不动。太阳、星星围绕着我运转,而我纹丝不动地处于万物的中心。地球带着色彩、带着田野、带着雪、带着雨、带着一切围绕着我运转。我不知道从哪一刻起自己才有所动作,似乎迈出了一步。这是如何发生的?从这一刻起,安置了一个过去。我都无需移动,一觉醒来,我已卷入运动,卷入旋转。追逐现在便意味着处于时间之中,追逐万物,和万物一起追逐,流动。

我时常失眠。我在黑暗中睁开眼睛。然而这种黑暗犹如另一种光明,一种否定的光芒。正是在这片黑色的光明中,“混乱的、灾难性的、不可救药的、彻底失败的景象”好似一个难以排除的确证出现在我的面前,我仿佛觉得一切都已失去。

作者:[法] 尤内斯库

译者:苏迪

出版社:人民文学出版社

出版时间:2016年4月

童年是奇迹或神秘的世界:仿佛宇宙万物从黑暗中喷薄而出,一派光明,呈现出惊人的崭新景象。当事物不再惊人时,童年便不复存在。当你觉得世界“已然见过”,当你习惯于生存,你便跨入了成年人的行列。童话般的世界,崭新的奇迹变得平庸,就像一张底片。世界的第一天,这才是天堂。被逐出童年便意味着被逐出天堂,便意味着长大成人。你保留着记忆,保留着对现在、对存在、对你千方百计试图找回的充实的眷恋。或重新找回它们,或以其它形式补偿。对死亡的畏惧,对真空的惊恐以及难以克制、咄咄逼人的求生的炽热愿望过去曾经、现在依然无情地折磨着我。我们究竟为何希望活着?活着又意味着什么?我一直期待着生活。当你希望生活时,你不再寻找惊奇,而只是寻找某种替代物,因为唯有童年或一种简单而高超的明智可以达到这惊奇,而你所寻找的替代物便是富足。你从不富足,也不会富足。财富不是生活。你无法走向生活。“希望生活”,这毫无意味。

我选择了一条错误的拯救之路,是我自己误入了歧途。

我重新找到了好几页旧日记,日期为……还有什么可说的呢?时间如此之久,令我眼花缭乱。那时在那里,我什么也不发表,一个剧本甚至几段对白都不写。我碰到了同样的问题。我总是碰到同样的问题。而今天我同以往一样无能为力,难以提供答案。我什么也没解决,总是处于相同的疑问状态。正是在意识醒着时,我处于疑问状态。反之,便是完全的忘却,便是理智的睡眠。瞧这几页:

我会不时地醒来,重又恢复意识,注意到自己为物所包围,为人所包围,而倘若我专心致志地凝望那天空,那墙壁或那土地或那写字或不写字的手,我会产生如此的印象,即所有这一切我似乎都是第一次见到。那时,就像第一次似的,我反反复复地询问自己:“这些东西是什么?”我观望四周,重又问道:“所有这些东西是什么?我在哪里?我是谁?我是什么?这疑问是什么?”有时,在这种时刻,突然一片光亮,一片巨大的耀眼的光亮占领了一切,抹去了涵义的阴影,我们忧虑的阴影、所有的阴影,亦即所有促使我们想象、创造极限、差异、分离、意义的樊篱。我甚至都无法提出这样的问题:比如什么是社会?或另一个问题,因为我无法通过最初的基本的疑问,无法通过那威力无比、囊括了一切、点燃了一切、融化了所有事物的光亮。只有盲目的、疯狂的爱才能抗衡这片从疑问中生出的耀眼的光芒,而这疯狂的爱不断变化、不断扩大,成为无缘无故的狂喜,仿佛能点燃整个宇宙。

作者:[法] 尤内斯库

出版时间:1958年

从前,在少年时代,甚至之后一段时期,惊异常常能萌生欣喜。

我试图再一次描绘这一精神状态,这一事件。当时,我该有十八岁了,住在一个外省小城。那是六月,六月初的一个阳光明媚的日子,接近中午时分。我正漫步走过小城那一排排低矮的、全都刷成白色的房屋。所发生的事完全出乎我的意外。整个小城出现了突如其来的变化。一切都变得极为真实,同时又极不真实。正是这样:不真实掺杂着真实,两者密切相连,难解难分。房屋变得更白了,变得异常纯净。某种沐浴于阳光之中的崭新的东西,处女般的东西,一个陌生的世界,但似乎又是我一直熟悉的世界。一个被阳光熔解,而后又重建的世界。一股强烈的喜悦之情在我心中汹涌澎湃,炽热得闪闪发光,一种绝对的呈现,一种呈现。我告诉自己这就是“真理”,但又不知如何给它定义。或许,倘若我试图下定义,它便会烟消云散。我告诉自己,既然这一事件出现了,因为我感受到了它,因为我明白了一切,同时又不知我所明白的一切,那么我再也不会感到不幸,因为我所发现的便是不朽。我只要记住这些瞬间,便能战胜未来的任何忧愁和恐惧。我已发现了本质。而其它一切都是非本质的。结果连续好多年这一时刻所留下的回忆常常能使我振作精神。但后来这种神效便日趋减少,直至完全消失。现在当我试图回忆那种喜悦时,我只看到一些被撕得支离破碎的、难以穿透的、难以理喻的我自己的图景。那时的喜悦如今已无法感受。一切都如电影一般。

Z说这段经历、我所描绘的这段经历绝对典型,这就叫做闪亮。他觉得奇怪的是这一事件居然失去了力量,有关它的回忆居然不再能支撑我。Z劝我不遗余力地重寻那种感觉。

确实,这是一种闪亮,亦即某种确确实实在光芒中发生的事。从表面来看,这段经历并不完整,还缺些什么。我当时以为自己已感到了本质,然而本质之本质并不存在。

无论发生在梦中,还是在清醒状态,欣喜总与色彩、与植物、与灿烂的光紧密相连。于是,便有了阳光在绿色的树枝间静静透析的谵妄图景。

(转自公众号“ 世界文学WorldLiterature”

原载于《世界文学》)

作家介绍

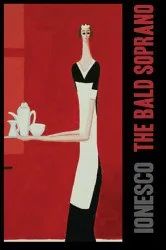

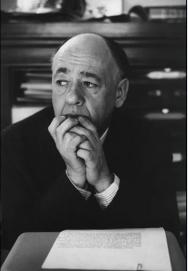

欧仁·尤内斯库(1912 -1994),法国著名作家,荒诞派戏剧的代表人物。生于罗马尼亚。父亲是罗马尼亚人,母亲是法国人。婴儿时期被带到法国。1925年返回罗马尼亚并在那里接受了中等和高等教育。40年代初到法国定居。

在长达半个多世纪的文学生涯中,尤内斯库创作了《秃头歌女》《椅子》《犀牛》等数十个剧本及《零碎的日记》(1967-1968)、《过去的现在,现在的过去》(1968)等散文集。他的剧作引发了戏剧技巧中的一场革命,推动了荒诞派戏剧的产生和发展。评论界因此称他为“荒诞派戏剧之父”。

《零碎的日记》(Journal en miettes)是作者的自传性日记,但绝不是通常意义上的日记。书中既没有确定的日期,也没有太多的实录,更多的是作者内心的种种感受、意识的不断流动。此书很能反映尤内斯库的世界观,对我们理解其剧作大有裨益。

原标题:《纯粹阅读丨尤内斯库:我从未想到过父亲也会死去》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司