- +1

陈晓平:近代“银行”应出自香港——与复旦大学孙大权商榷

香港5家外资银行自1860年开始统一使用中文“XX银行”名称,随后传播到上海等地。复旦大学经济学院副教授孙大权认为,1850年代香港文献中出现的银行一词很快“断流”,不是现代“银行”一词的直接“起源”,1862年上海、汉口新式信用机构自称银行,与香港“无直接继承关系”。这些结论值得商榷。

既往成果回顾

孙大权于2019年发表《现代“银行”一词的起源及其在中、日两国间的流传》(《中国经济史研究》2019年第3期),从引用文献看可以说是付出了不少心血。文章有两个主要论点,其一是现代汉语词“银行”不是源自日本,对前辈学者已有结论作了进一步的细化;其二则是认定现代“银行”一词首先在上海(或汉口)使用,与香港“无直接继承关系”,笔者对后面这个论点提出质疑。

笔者找到的原始史料表明,1860年香港外资银行全面正式采用中文“XX银行”自称,此后再无间断。1861年Centrial Bank of Western India同时在港、沪开设分行,都采用了“申打剌银行”中文写法,上海其他银行这一年仍维持原样,此后才陆续跟进。当时外资银行港、沪分行都是一对对的兄弟行,相互之间往来密切,再考虑到一些银行大班、买办从香港调动到上海的情况,孙大权所说现代“银行”一词与香港“无直接继承关系”的结论是不能成立的。

对近代汉语“银行”一词的起源,最早做系统研究的是日本长崎高等商业学校教授武藤长藏。他在1918-1919年连续发表两篇论文论述“银行名词之由来”,1922年又特地到广州实地考察广州银行会馆馆址,取得康熙五十三年“银行会馆”钟铭、道光七年“银行会馆”香炉相关史料,并引用香港学者理雅各(James Legge)于1856年出版的《智环启蒙塾课初步》将Bank-note译作“银行钱票”的例子,认为中日共用词“银行”出自中国,日本是从中国借用这一名词。广州原有的“银行”一词指的是传统的“银号行业”,理雅各的用法指的是发行钞票、进行汇票贴现等业务的近代银行。武藤长藏的研究,虽然有些模糊了近代银行与“银号行业”的界限,但他发现的《智环启蒙塾课初步》用例,为这个问题的解决奠定了良好基础。

彭信威于1954年出版《中国货币史》巨作,对中文“银行”的起源作了十分详尽的研究,他提到1856年出版的《智环启蒙塾课初步》以及1859年洪仁玕《资政新篇》。彭信威说:“洪仁玕正是来自香港,可见当时银行一辞在香港已相当普遍了。”(该书第630页)至此,彭信威虽然没有直接点出近代“银行”一词从香港转播到上海等地,但已无限接近这个结论。

2015年,艾俊川发表《“银行”源自香港新证》,指出1854年1月香港出版的中文期刊《遐迩贯珍》,出现用“银行”指称福州钱店、钱铺的用例。虽然这个用例并不足以解决问题,其价值在于引起学界对《遐迩贯珍》的注意,这份中文期刊由马礼逊教育会、香港英华书院合办,理雅各是英华书院院长,1855年初继任《遐迩贯珍》主编。

2019年,孙大权在1855年《遐迩贯珍》中找到用“银行”指称现代信用机构的两处用例。他写道:

1855年11月,《遐迩贯珍》的一文中提到了“英伦银行”和“民间蓄积银行”。此处的银行为介绍英国信用机构的名称,它已经具有现代银行的含义。这篇文章没有署名,发表此文的刊物主编为理雅各(James Legge)。1856年,理雅各在编著中英对译的教科书《智环启蒙塾课初步》时,将英文Bank-note译为“银行钱票”。文中说:“银行钱票乃纸块上印以花草、字号,并刊明许换钱若干。”这里的银行已经与英文Bank完成了对译。从1855年到1856年,理雅各使用“银行”介绍英国的信用机构,并将“银行”与英文Bank对译,标志着现代“银行”一词已经诞生。

孙大权还提到,太平天国干王洪仁玕1859年提出“兴银行”,与他在香港与理雅各长期共事有关:“……洪仁玕在香港4年,与理雅各长期共事且为好友,他使用银行一词有可能是受理雅各等香港的人物与文献影响。”至此,孙大权在武藤长藏、彭信威、艾俊川研究成果基础上作了较大推进,若沿着这个方向继续深挖香港史料,本来是可以得到正确结论的。

香港上海分行往来密切

十分可惜的是,孙大权未能继续查找香港原始文献,却在文章中做了结论:(1855年开始)在香港文献中出现的银行一词很快“断流”,它只是“出现”,还不是现代“银行”一词的直接“起源”,认为现代“银行”一词起源与香港无关,这个判断下得太过匆促,思虑不周,令人不禁为之叹息。

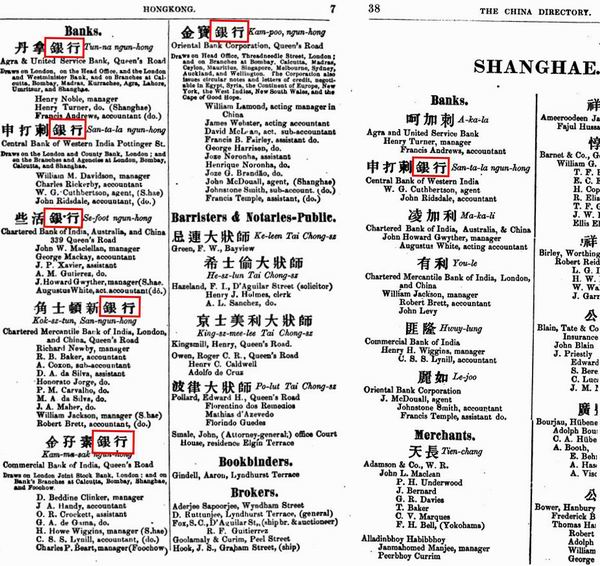

孙大权引用1862年《上海新报》刊登的汇隆银号(Commercial Bank of India)《布告》,称汇隆由“银号洋行”简称“银行”,可能对其他信用机构改称“银行”也有示范作用,这可能就是现代“银行”一词的起源。笔者核对原文,发现汇隆银号《布告》中一直没有出现“汇隆银行”四字连用的情况,这份《布告》可以用作现代“银行”一词处于过渡阶段的用例,但完全无法代替香港的首创地位。香港在1860年已经一步到位,正式出现“丹拿银行”“金布银行”“金孖素银行”“些沽银行”“角士顿新银行”中文名称。

香港英文《德臣报》(China Mail)1859年编印出版了《香港行名录》(The Hongkong Directory),纯用英文印刷。1861年起,《德臣报》开始出版新系列《中国行名录》(The China Directory),采用中英对照形式。得友人谭学斌、詹红相助,笔者之前已搜集到多个版次的《中国行名录》,尚缺1861年版。为求万无一失,笔者请友人陈家文辗转联系到香港大学夕贝同学,蒙慷慨赐助,从香港大学图书馆拍摄到传世极稀的《德臣报中国行名录》1861年版,足以推翻孙大权“到1862年才出现中文‘银行’名称”的断言,也为近代汉语“银行”一词起源于香港提供了最有力证据。

Commercial Bank of India在香港通常按粤语译为“金孖素银行”,1861年《中国行名录》印成“金骂索银行”,其上海分行通常译为“汇隆银行”,在行名录中错作“匪隆”,这是港、沪开埠初期经常出现的现象。粤港有一民间传说,当时洋行大班请中国师爷为洋行取中文名,中国师爷捉弄老外,往往故意使用一些含有贬义的汉字。此说仅供参考。

从《德臣报中国行名录》序言可知,该书出版于1861年1月,记录的是1860年的机构情况。笔者将1861年《德臣报中国行名录》里面香港银行、上海银行两个书页拼在一起,结论可谓一目了然:5家香港外资银行分行的中文名称,全部写上“XX银行”,而上海同样5家外资银行分行,全都没有“银行”二字。换言之,当时香港的5家外资银行,从1860年开始已全部使用“XX银行”中文名称,而同年上海同样5家外资银行却都维持原样,只有字号,没有加上“银行”两字。1862年版《行名录》(记录的是1861年的情况)中,香港6家外资银行全部使用“XX”银行中文名称(包括本年新设立的“申打剌银行”),上海只有新设立的“申打剌银行”一家开始打出“银行”旗号,其他5家一仍旧贯。

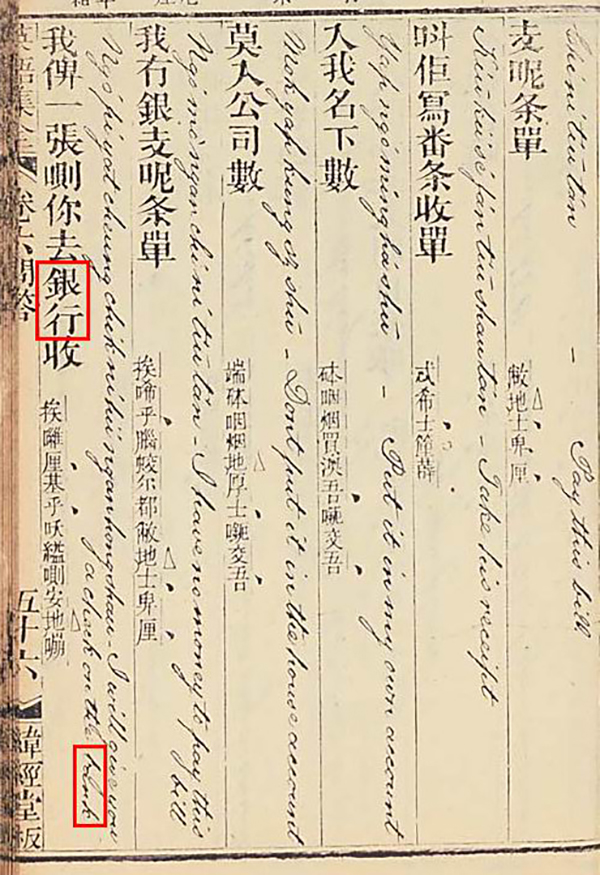

近代著名企业家唐廷枢,早年就读于香港马礼逊学校,后转学到理雅各的英华书院,毕业后留在香港工作,1858年入上海海关,1861年在广州出版《英语集全》一书,收录了常用英汉对照词语及问答例句。在卷六中,可见到他用粤语写的“我俾张(口+则)你去银行收”,对应的英文是“I will give a check on the bank”。“口+则”这个字,是英文check(支票)的粤语音译。作为理雅各弟子,唐廷枢接受了理雅各将“银行”与bank对应的译法,并写入《英语集全》之中。

当时港、沪英文名相同的银行,都是同一个总行下面的兄弟行,相互之间必定会保持密切的联系。实际上,这些外资银行的负责人,常有从香港分行调动到上海分行的情形,例如Agra and United Service Bank(香港叫丹拿银行,上海称“呵加剌”)香港分行经理亨利·丹拿1860年调到上海分行工作。孙大权反复提到的上海汇隆银行,其第一任买办Chow Gin Kwei正是广东人(林準祥:《香港·开港》第272、269页)。

孙大权断言香港、上海“这两个渠道的时间、空间不同,一个产生于19世纪50年代的香港,一个产生于19世纪60年代的上海,二者难有交集。……新式信用机构自称银行与理雅各等人使用的‘银行’并无直接继承关系,它为独立的另一起源。”在1860年香港分行已经普遍,同一总行所属两地分行往来密切的情况下,认为1862年上海从头开始独立地发明“银行”这个中文名称,是不可思议的。

汉语“银行”用法的嬗变

孙大权将现代银行与中国传统金融业(票号、钱庄、钱店、银号)作明确区分,这一点当然是对的,学术界也很少有人反对这样的区分。但出于过分强烈的“切割”意识,忽略了广州银号行业、银行会馆对中文“银行”一词产生的前期铺垫作用,忽视了鸦片战争后广州与香港、香港与上海之间的紧密联系,导致其以为“银行”一词是在香港以外(上海、汉口)独立形成的。

虽然内地各省份也有少量使用“行”字称呼商店、商号、行业的用法,但从多种中国行会史著作中可以看到,“X行”的用法广州最为普遍。正如艾俊川在评述康熙二十五年广东巡抚李士桢发布的有关十三行文告所说的:

首先阐释这条史料的史学家彭泽益认为:“‘金丝行、洋货行两项货店’,和‘分别两店’等句,则是把‘行’‘店’两字通用。”十三行就是若干家(或许定名时为十三家)从事牙行业务的商号。到此时,在广东的洋货贸易业,“行”由“牙行”一义发展出“店铺”一义,可以用来构成一个商业机构的名称。广州十三行中的行商名号均带有“行”字,著名的如伍秉鉴的怡和行、潘绍光的同孚行等。(艾俊川:《“金融”与“银行”丛考》)

艾俊川的贡献,是看到“某某银行”这种用法并不符合内地传统的商家命名习惯,体现的是在广东延续近200年(实际不止)的外洋贸易文化。至迟从康熙年间开始,广州已普遍地把商店、商号以及某一行业称为“行”。最初,“洋行”这个名称是指中国人开办的、在十三行从事对外贸易的商行,后转为指称外国人所办商行。康熙十四年创建的广州银行会馆,这个“银行”指的是银号(从事存贷款、汇兑业务的传统金融机构)行业。

就目前掌握的史料看,突变发生在1860年。从这一年开始,香港5家外资银行齐刷刷地在其字号后面加上“银行”二字,此后一直沿用下去。从常情猜测,或许在1860年前,香港外资银行已达成共识,只是我们今天所能见到的最早记录是1860年。

1856年12月,广州十三行发生大火,洋行大多撤退到香港,包括金孖素银行(Commercial Bank of India,也即上海的汇隆银号)广州办事处。由于“X行”的用法、“银号”的用法在穗港容易被人理解,1860年香港外资银行接受了理雅各的用法,采用“XX银行”中文名称,是在继承基础上创新,改造了广州原有“银行”的词义,赋予新的含义。这是一个渐进过程,到1860年的香港发展成熟。彭信威、艾俊川都有着湛深的史学修养,故而能够理解这种继承中创新的嬗变。为清晰起见,笔者整理了如下年表:

1675-1934年 广州银行会馆从成立到改组为广州银业公会,存续250年;

1854年 香港《遐迩贯珍》用“银行”指称传统银号、钱店等;

1855年 理雅各主编的《遐迩贯珍》中提到“英伦银行”与“民间蓄积银行”;

1856年 理雅各《智环启蒙塾课初步》将bank-note译为“银行钱票”;

1859年 理雅各前助手洪仁玕在南京出版的《资政新篇》提出“兴银行”;

1860年 《德臣报中国行名录》中5家外资银行全部正式使用“XX银行”中文名称;

1861年 理雅各学生唐廷枢在广州出版《英语集全》,将bank与“银行”完全对应。

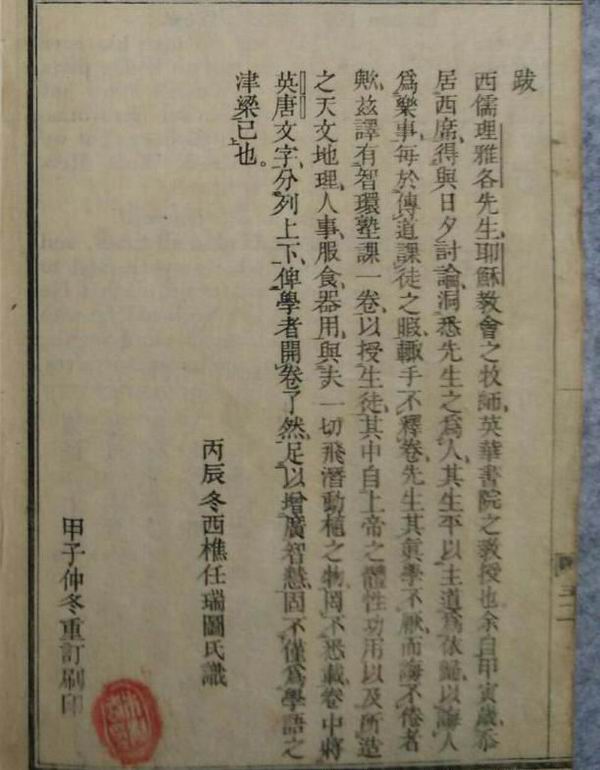

从年表可以看出,近代汉语“银行”一词存在着十分清晰的演变脉络,1861年以前的重要用例,几乎都与定居香港的英国传教士理雅各有关。理雅各于1855年率先把中文“银行”与英文bank等同,他改造了源自广州的“银行”(银号行业整体)一词,用于指称英格兰银行以及英国的国民储蓄银行。值得注意的是,1855年《遐迩贯珍》、1856年《智环启蒙塾课初步》的“银行”一词用法,或与广东南海人任瑞图有一定关系。《智环启蒙塾课初步》一书最后,有一篇任瑞图所写跋文,称“西儒理雅各先生,耶稣教会之牧师、英华书院之教授也,余自甲寅岁忝居西席,得与日夕讨论……”“甲寅岁”为1854年,“忝居西席”是指他担任理雅各的中文教师。南海县当时是广州首邑,任瑞图应该对广州银号行业有所了解,理雅各在将bank译为“银行”时,若听取了任瑞图的意见,是十分符合情理的。

香港开埠初期的洋行及其买办,大多数是因两次鸦片战争而从广州十三行迁移到香港,两地在商事习惯上有着直接的传承关系,而几乎所有香港早期的传教士都曾或长或短地在广州居留过,对广州有一定了解。1858年1月,理雅各曾偕洪仁玕到广州设立教堂、布道约两个月。(夏春涛:《丛塾师、基督徒到王爷:洪仁玕》第41页)理雅各对“银行”词义的改造,在几年时间里逐渐为香港外资银行大班、买办、太平天国领袖所接受。至迟到1860年,香港外资银行接受了理雅各的用法,统一使用中文“银行”为正式名称。

1860年香港全部5家外资银行已正式采用“XX银行”的写法,从此再无间断。1861年Centrial Bank of Western India同时在港、沪开设分行,都采用了“申打剌银行”中文写法,上海其他银行在这一年尚无变动,而是在此后逐步跟进。鉴于港沪外资银行之间存在兄弟行关系,一些银行大班、买办又是从香港调动到上海工作,有较充分根据认为,近代汉语“银行”一词出自香港,然后传播到上海等地,没有发生孙大权所说的“断流”情况。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司