- +1

百子亭42号:一个坚强与脆弱都可能被无限放大的地方

原创 欧青妮 新天地NewEra

在这个信息速食的时代,我们鼓励学生通过毕设,深入接触人与事,用多元的视角呈现复杂的真实,书写当下,记录历史的片段。

此为南京大学新闻传播学院毕业设计系列展示(十三)

作者 | 欧青妮 南京大学新闻传播学院2018级研究生

指导老师 | 卞冬磊 南京大学新闻传播学院副教授

肿瘤、癌症,听起来好像是离日常生活有那么些距离的词汇,但对确切获知罹患癌症的文婷来说,这些词宣告了长期的拉锯战争的开始。百子亭就是一个与这些词汇紧密相关的地方。

南京市玄武区百子亭42号,江苏省肿瘤医院,一个别样的人口聚集地。这也是文婷感受生命脆弱和坚强的地方。围绕着这个建筑蔓延开的不仅是生活的烟火气息,还有绵延不断的生命呼喊。

“我现在跟你讲啊,如果你要是月租就是50块钱一天,你要是日租就是60块钱一天,”招揽住户的旅馆老板对想再砍砍价的住户说道:

“月租我有时候不住,我要回家唉。不能50一天租嘛?”住户还是试图继续讲价。

江苏省肿瘤医院门口,这样的拉锯总会发生。周边旅馆的老板每天总会不定时地出现在医院门口,试探着询问出入的病人有没有住店的打算,遇上讲价的老板也不慌,只是气定神闲地算着帐,这附近不会有更便宜的住处了。文婷有时会穿着厚厚的睡衣带着毛线帽路过,驻足瞥上一眼这每天都会上演的一幕。

百子亭的特殊社区

南京地铁二号线玄武门站四号口出站,直走一百多米就能看到与高楼并立的民用平房。在高楼与平房之间,回首望向的就是江苏省肿瘤医院。在这条巷弄里,旅馆的招牌可能出现在任何地方,歪斜着脑袋跟你打招呼,像是不经意地探出头询问着要不要住店。围绕着百子亭42号,有很多这样的巷弄。

尽管目前我国的癌症生存率有所上升,但对所有人来说确诊癌症仍无异于晴天霹雳。这不仅意味着充满痛苦的治疗过程,还有在生死边缘游走的恐惧。癌症就像是寄居在身体里魔鬼,想要硬生生地把人拖下地狱。在百子亭42号你能同时看到“魔鬼”的折磨和生命的力量的具象表现。因肿瘤医院附近的旅馆聚集起来的癌症患者,你可以从他们身上看到生命是充满韧性又无比脆弱的。这里不乏可以称为奇迹的故事,但更多的还是病人的唏嘘和嗟叹。

文婷是江苏连云港人,生病前在连云港村里做个小学老师。没什么房产、车产,只有个基础的医保,基础医保平日生病倒也够用,但得了癌症这样的大病,就有些不足了。治疗费用不说,连云港医院的治疗条件也是有限,于是想尽了办法转到南京治疗。异地就医本就不容易,花销更是不菲,为了节省些费用、也为着治疗方便就近住在了这条巷子的旅馆里。

医院周边的这些旅馆被冠以一个统一的称呼——“癌症旅馆”。这个名称直白地点明了这些旅店的特性——面向癌症病人的旅馆。因医院的床位供不应求,是否住院要在医生结合治疗需要和治疗效果后进行安排:基本只有化疗或者进行手术的病人才能住院。需要进行长期放疗的病人要在医院安排的固定的时段内进行放疗,非本地的患者也就不得不就近找个地方落脚。

“癌症旅馆”就是像文婷这样的患者的不二之选。文婷在手术结束,开始放疗后就不能再住院,但每周都要放疗五次还不时需要打针补充营养,为此也需要就近找个住所。在结束化疗前文婷就开始寻找合适的旅馆,从病友那打听到,马路对面有不少旅馆,环境也还不错。

去实地看过之后发现其实周边这种类型的旅馆相差得不大,很快就先敲定了一家。即便有的病人一开始不知道应该去哪寻找旅馆,医院附近大大小小的住宿牌子和徘徊的旅馆老板也会解决这些病人的住宿需求。就这样时间长了,住户多了,医院附近逐渐衍生出一片类似家庭旅馆的群租房。这里是癌症病人“栖息”的社区。

“癌症旅馆”从本质上来说是群租房的一种特殊形态。群租房在许多一二线城市普遍存在, 既是城市里住房供求关系不平衡的表现,又是城市租房成本较高出现的应急“解决措施”。整体看来,群租房之所以会成为社会问题,是因为群租房内普遍存在居住人员混杂、设施公用、纠纷频发等问题。群租房因私自改造出现的安全隐患以及群租客可能会给城市治安秩序、公共安全管理带来更大的不确定性始终是关注的重点。

“癌症旅馆”的租住的人员以肿瘤医院的病人为主,病人的日常活动较之周边的普通居民而言更为简单,几乎可以说是医院旅馆两点一线,与周围邻里的社交往来也可以说是几乎没有,住户之间的交流大多也是围绕着病情。旅馆住户的居住时长也和治疗周期直接挂钩,像文婷这样每周工作日都要放疗的病人连回家的间隙都缺乏,在旅馆住了快三个月,临近过年才得空回家。这里的病人也就说不上与邻里产生什么纠纷。

选择在“癌症旅馆”住宿的大多是来自农村的病人,家里都不富裕,这一场大病就可能掏空了家底,因而尽可能地节约生活成本是他们的主要诉求。

社区里的明与暗

鼓楼区作为南京的中心城区,再普通的旅店住宿一晚少说也要一百出头。而对于来这里看病的病人及其家属来说,房租可能是最没有“性价比”的花销。像“癌症旅馆”这样价格大多较为低廉的宾馆,五六十一晚,无论是暂住还是长居,从节约开支的角度来说无疑对病人是最优的选择。医院及周边的居民都知晓这样一个特殊社区的存在,也都默认这一存在的合理和必须。

社区里能看到招牌的私人旅馆也不过是很小一部分。医院周边看似普通的居民楼里暗藏着的“黑旅馆”是社区重要组成部分。这些在暗处的旅馆需要老板带着上门入住。旅店的老板大多是在附近有多余房子的住户,将闲置的房子改造利用起来开起了旅馆。原本的一户至少可以改造出六七个房间,六十块一晚,一个月大概也能有一万块的收入。

这里的居民可以轻易地辨别哪里可能存在旅馆:如果一间房子经常有带着病容的陌生人进出,那多半就是一家旅馆。住在旅馆的病人每天也就是在旅馆和医院之间奔波,对外的交流很有限,以治疗开始和结束一天。大多数住户身边会有一两个亲人照看着,病友间偶尔交谈几句,这几乎也就是他们全部的交际。居住和治疗可以说就是他们生活的全部内容。因而即便是生活中在同一栋楼里,旅馆住户与普通的住户之间也好像有一层若有若无的屏障。

文婷自患病以来总是沉默的,不说和外界所谓的交流,即便是和照顾她的婆婆也鲜少说话。文婷的婆婆朱阿姨今年57岁,在家的时候卖卖凉皮什么的,可能是日子辛苦,还落下个站久了就会腰疼的毛病。但孩子在家上学需要人照看着,除了婆婆也没有别人能照顾文婷了。

文婷二十九岁,结婚很早,有一个快十岁的女儿。2019年8月份的时候文婷查出了子宫肌瘤,继而确诊为宫颈癌。这件事情发生得很突然,对文婷一家来说无异于飞来横祸。文婷和丈夫之间感情本来就有些问题,这事也让两人的关系降到了冰点。生病以来各种检测、治疗,七七八八加起来花了也有十大几万,工作以来的积蓄用光了,娘家也补贴了不少。幸好通过网络捐款筹措到了近七万元,但即便如此,治疗的花销也像流水一样,让文婷着实无力招架,总是满面愁容。生病离职之后更是入不敷出,所以治疗期间也是能省则省。因此对文婷来说,旅馆的价格才是王道,环境并不十分重要,“看看这家(旅馆)还可以就住呗”。

文婷刚来肿瘤医院看病的时候,还满心想着不用呆多久就可以回家,和婆婆一起选了个环境好些的旅馆,两千八的月租。这个旅馆对于两人租住来说算得上宽敞,上下两层加起来能有二十几个平方,设备很是齐全,独立卫浴、房间里还有个小小的厨房。这样的配置在周边的旅馆当中算得上顶级。对文婷来说唯一的缺点就是花销太高,房租里不包含水电费,再怎么节省一个月租房加上水电的花销也得上三千块。

做完第一次手术,医院说是癌症晚期,要有进行长期治疗的准备。文婷这才恍然认识到自己的治疗并不能速战速决,而是一场持久的攻坚战。伴随着治疗,文婷的身体甚至无法再承受化疗。一下子,心就悬到了嗓子眼,放不下去了。治疗费用像投到水里一样,仔细算算花出去的数字都有些心惊。两千八的月租显得有些“奢侈”。于是文婷和婆婆没有再续租两千八的旅馆,两人搬到了六十块钱一晚的小旅店。这样一个月的房租就能省下一千多。一千多对文婷来说或许不只是一个数字。省下这一千多,伙食费就有了着落。文婷会笑说自己是从“豪宅”搬到了“小平民住的地方”。

在“癌症旅馆”这个社区中,月租三千的公寓还是少数,最为普遍的是这样的小旅馆:拥挤,但六、七十块一晚的住宿费里包括水电;有公用的卫生间和厨房,可以在旅馆里做饭;公共区域由旅馆负责打扫。旅馆的老板虽然做的是病人的生意,但是也并没有同情泛滥,生意的现实和相处的温情在旅馆里同时存在着。旅馆价格不贵,旅馆老板知道:治疗癌症不是一天两天的事,这是个长期病。住户都没什么钱,住的话大多也都是租长期,住在这边就是图个便宜。

文婷因为病情原因需要长住后,搬到的旅馆在巷口的第一家,叫洁美旅馆。木制框的玻璃门,磨损的红底金字的招牌,门口颇为杂乱地晾晒着些衣物毛巾,隐隐透着些许年代感。旅馆拉开门是一个小小的大堂。大堂里摆着个柜台和能容纳下三四个人的木制长椅。老板娘约摸四十来岁,总是坐在柜台后面玩着手机,偶尔在旅馆巡视一圈,和常住的旅客也是能聊上几句近况。日历和房价表正对着大门,看起来与寻常旅馆不同的除了价格更为便宜,也就是房价旁用油性笔写上了“烧饭另加5元”、“开空调另加10元”的字样。

价目表旁是条暗暗的走廊,两侧是挨得很紧密的一间间紧闭的房门。偶尔有住户出房门上个厕所什么的,但碰了面也不过点头示意,彼此鲜有什么攀谈的念头。沿着走廊走十来步就走到了院落里,终是有些阳光能洒下来。院落被半堵墙分隔开。一边的角落里堆叠着些杂物,上面随意摆放着住户买来的蔬菜、干粮。另一边是公用的厨房空间。灶台、厨具、洗碗池、微波炉、电饭煲虽然都有些许使用的痕迹,但还算得上齐全。厨房旁也连着段走廊,幽幽地延伸进去,看到的又是一扇扇闭起来的门。院落的尽头架起几根绳子,用来晾晒衣服。院落里摆着张小方桌,偶尔有两三个人围着桌子坐着唠几句嗑。

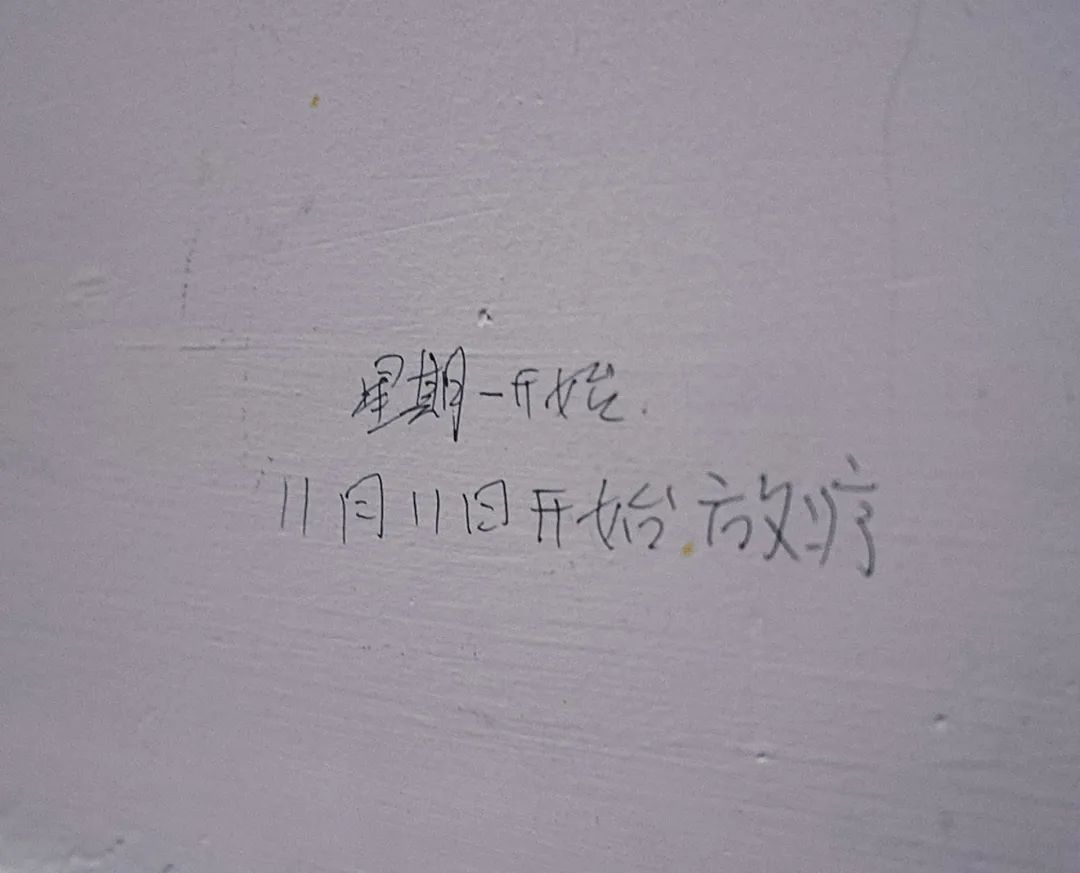

文婷和婆婆两个人住的是间单床房,约摸只有五、六个平方。勉强塞下了一张床、一个床头柜、一个小小的矮茶几。有些斑驳的墙面上挂着一个只能收到三个台的电视。文婷在这住了快两个月,期间还换了间房。同样的价格,换过的房间比原先的房间大些,“约摸大一掌宽”。对于六十一天这样的价位,这里甚至算得上宽敞。房间里有一个小小的窗户,但是掀开帘子也只能看到昏暗的走廊,照不进阳光。旅馆里基本上每间房间都是如此,大多都是靠着日光灯照明。

药片、早上买了没吃完的馒头、吃了一半的午饭、切开的橙子、洗漱用品杂乱地堆在床头柜和茶几上。晾晒好的衣服斜斜地挂在门后,房间没什么收拾过的痕迹。虽然旅馆每天对公共卫生会进行打扫,但是居住期间各自房间的卫生就得自己收拾了。“癌症旅馆”的客人几乎都是病人,居住环境较之一般的旅馆也不相同,住户的相处状态类似于一个小区的邻里。这个小区较为迷你,低头不见抬头见。

像洁美旅馆这样在明处的旅馆在社区里已经算得上正规,入住也是需要提供身份证进行记录,辖区的民警有时也会过来进行调查。在2020年春节期间,因为新冠肺炎,街道戒严,出入还需要老板拿着出入证去接人。

病友不是朋友

文婷自从到南京开始治疗,每天都是医院旅馆两点一线。只在刚来的那天到玄武湖公园转悠了一次,偶尔出门也无非是去附近买点吃的或是跟别的病友闲话几句。虽然每天总是躺着,但还是疲惫,人看起来总是恹恹的。似乎现在的生活里实在没什么事情是值得开心的,所以没怎么见文婷笑过,总是叹气,还总是会像劝服自己似的喃喃说着“还可以”。

文婷每天除了去医院治疗,其他时间基本就在房间一个人呆着,鲜少外出,也不怎么和其他住户说话。对她而言,发闷但是温暖的空气更有安全感。

旅馆里总有种暮气沉沉的感觉,文婷有时会觉得喘不过气来,就刷一刷快手,把注意力转移开,时间很快地就过去了。吃完晚饭是文婷和跟女儿的视频时间,这段时间能听到文婷不住地说话,带着爱意地唠叨。十二月底,女儿快要期末考试了,跟她撒娇着抱怨她在到南京看病之前买的笔都不好使了。是了,来南京治疗都快三个月了。

文婷每每提及女儿总是有活力些,或许文婷每天的慰藉就是和十岁的女儿视频了吧。“我就想着我闺女,以后上个大专,然后专科毕业之后或者在读期间升个本,拿本科学历。不过那都无所谓,找一份安稳的小工作,快快乐乐的生活就行,每个月挣个三四千块钱。够自己花。”只有说到女儿,文婷才会露出些笑容,多说上几句。但随即又不免黯然,都是这个病,把自己拖在这里。

旅馆的住户虽然也会有些在附近工作的人,住这图个便宜,但绝大多数还是肿瘤医院的病人。不同的年纪,不同的来处,因为相同的原因住在同一个屋檐下,可以说是真正意义上的同病相怜,彼此聊的话题也多和治疗、病情有关,情绪上贴近但也因此更注意分寸,生怕提及到别人的痛处。正如旅馆里一间间紧闭的房门,不必要的时候,都是关上的。

“癌症旅馆”的环境看起来和普通人的家无异,只是拥挤些也陈旧些。旅馆的住户们不得不分享极为有限的空间,也或许是因为这样他们更加在意自己空间的独立。窄小的房间仿佛就是划分后属于自己的区域,要牢牢占据属于自己的空间。当然他们也不会随意进入别人的“领地”。虽然算得上是某种特殊意义上的“邻居”,但又总是似是有又似是无地刻意保持着距离。只是在旅馆暂住几天的人往往更为沉默寡言,因为他们深切地知道彼此只是路过对方的生活。只有准备长住的人才会跟其他住户有相互了解交谈的心情,即便是聊天,也只是偶尔。虽然生活无非是在旅馆和医院之间奔波,但也过得满满当当、精疲力竭。聊天也都是围绕着病情这样一个话题,而这样的聊天也已算是发泄情绪的一个出口。治疗的间隙总是要透口气的,除了一起生活的人或者说相似境遇的人,又还能跟谁道道心里的苦呢。

旅馆一间房一般住两个人,病人和照看着病人的家属。有的住户为了住个一两天,有的住上几个月;有治疗了七八年还在坚持的,也有治疗几个月选择放弃的。

旅馆零零星星地散在医院周边的各个地方,住户们也总是来来去去。今天听说这家旅馆更为便宜,可能简单收拾一下就准备换一家;又或是听说那家相对条件好些又换一家;抑或放弃了治疗。或许一探头就发现隔壁房间又换了新面孔,这样的相处模式下,仿佛也没什么必要也没有什么办法真正熟悉起来。

有时候跟文婷说她来这一趟也算是认识了不少朋友,她总会纠正“不是朋友,是病友”。因病相识,能聊的话题也都是围绕着病痛,这当下认识的哪里能说得上朋友?哪里又有那个心思再去认识朋友?

午饭的时候,旅馆的住户总是一边出来忙着做饭,一边跟寒暄上几句。

“上次的野生甲鱼花了我八九百块钱呢!”

“你照光照了几个了?”

“你过年回家吗?”

“我今天做的鸽子汤,盛给你喝点吧。”

……

也就是在这个时候,旅馆的人声才会喧嚣起来。中午吃饭在厨房碰个头互相说上几句,询问治疗情况也很克制,多是聊些无关紧要的闲事,算得上是“提心吊胆”的日常里的放松时间。平时都是一家一户关起门说着一家一户的话。午饭时住户们总是就这样一边聊上几句,一边站着吃上两口饭。因为旅馆每个房间的面积都不怎么大,没有什么多余的空间容纳一个正经吃饭的桌子,站在外面吃饭倒还显得不那么局促。住户之间也借着这个时机互相熟悉熟悉,聊上几句治疗的情况,算得上“偷得浮生半日闲”。等过了中午,旅馆重又回归寂静。

旅馆在一楼,房间又都是隔断的,采光通风都不太好。几乎每个房间都照不进阳光,只能靠着电灯散出并不算明亮的光照明。吃完饭,大家习惯性地站在院子里透透气晒晒太阳。几家住户自然地聚在一起聊着最近听闻的事,谁谁治好了,谁谁谁准备不治了,哪里的菜便宜新鲜。

春节前后

再过两个星期就是春节了,旅馆里却也没有什么新年欢愉的氛围,依旧是按部就班的治疗、生活。朱阿姨收拾着先回老家准备过年,走的时候还发了朋友圈感叹了句春节可能还得回南京。这也是不少住户的打算,过年不回家而是留在医院治疗。对病人来说任何节日在治疗面前可能都无足轻重。

没有人照顾,文婷一个人难免有些手忙脚乱,吃饭也很难按时。朱阿姨回家后的第二天,文婷做饭的时候不小心受了点凉,夜里一下子发烧到三十九度,因为还要挂水也不敢直接吃退烧药,就拿毛巾敷了一夜。第二天烧退了些,但也还有三十八度,文婷草草吃了口午饭,就顶着老大的黑眼圈一步一步地挪去医院。

刚到医院先抽了四管血化验,等躺下挂水的时候已是感觉天旋地转。医生安慰着说现在还挂着水,如果烧到三十八度五以上再吃退烧药吧,不行明天再打点消炎的。文婷听着,哭丧出个笑脸,嘴里咕哝着“我还能不能撑到明天哦”。看着手机发呆的时候,妈妈打来电话,文婷没接。想到今天看到带着二十多岁女儿来看病的父亲蹲在医院走廊捂着脸痛哭的样子。医生跟他说带女儿回家吧,治疗可能没有什么用了。害怕接了电话自己会忍不住哭出来,更没办法让母亲放心了。

文婷相邻的床铺,一边是父母两人陪着二十多岁的儿子,另一边是孤身一人的皮肤晒得黝黑的老人。儿子年轻的面容上带着被癌症折磨的疲惫,可能是挂水起了点反应,止不住地呕吐,一旁的父母帮着拍背,红着眼睛问要不要喊医生来,儿子很淡定地说吐一下就好了。老人一个人静静地躺着,眼睛盯着天花板,偶尔看向小伙子和文婷,眼神里有些说不出的东西。文婷也生了些莫名地情绪,想到父母和孩子都在家,自己一个人在这里,心头不由得有些发闷。

等挂完三瓶水出了医院,天已经暗沉沉地压了下来,文婷疲惫之余总觉得好像忘了什么事似的。提不起回旅馆再做饭的力气,难得的买了碗榨菜肉丝面回旅馆吃,还不忘叮嘱店家少放盐。

第二天看日历的时候文婷才发现前一天是自己生日,暗叹着幸好吃了面,新的一岁会顺遂些许吧。下午躺在医院输血的时候,还是发着低烧,有些昏昏沉沉的。输完血又到了晚上,天阴阴的,风吹着,出了医院想去买个包子当晚饭,但店都关门了,一下子委屈得想放声大哭。等到过年回家,跟母亲状似云淡风轻地提了一句,但简单一句就让两人鼻酸。母女俩忍不住相对着流泪,看着彼此,都哭着说对不起。

“癌症旅馆”的不少住户来自江苏或安徽的农村,以其家庭收入来负担治疗的诸多费用,即便有医保,也很是吃力。日常的花销也都是精打细算,住在旅馆大多也是处于经济上的考量。像文婷,回家一趟得坐车五六个小时,颠簸一路,整个人像要散架似的不说,往返车费也是笔不小的花销。日复一日的治疗已经耗尽了她所有的精力,春节前,文婷没回过一次家,也是做了在旅馆度过2020年的春节的打算。不过因为新冠肺炎疫情的蔓延,多少有些山雨欲来的感觉。文婷有些怕。在家的日子那么少,女儿一天一天地在长大,父母也在一天天老去,太久没见到这些记挂在心尖的人了。在家里过个像样些的春节也是好的。

过年前两天,结束一阶段的放疗。文婷颠簸一路回到了老家。因为肺炎肆虐拜年的少了,得空能在家歇着。父母总是紧着她喜欢吃的做饭,十岁的女儿也像长大了似的照顾她,给她端水、热牛奶、弄水果。

她想,她要活着。即便痛苦,但是只要她活一天孩子就还有个妈,而自己的父母也能宽慰些许。自己得病以后已经让父母添了不少烦扰,为了自己治病父母几乎是掏空了家底,“是我害苦了他们。我这是最大的不孝”。她想着自己要是能再为孩子和父母多做点什么就好了。但除了忍着自己的疼痛,她也不知道还能做什么了。

在家里人面前鲜少提及治疗的痛苦,家人也总是笃定地告诉文婷“要治,怎么都要治”。但文婷总跟我说这个病“像原子弹爆炸一样”,她的身体是个战场,被癌症和药剂一同击打得破破烂烂。以往甚至不敢细想之后会怎么样,说不上几句关于未来的话就会止住话头。她说现在不那么怕了,回家一趟该交代也交代了,过一天算一天。但提及家人时她总说要再坚强一点,说不想让心疼自己的人再难受,想为了帮助过她的人好好活着。“我会好起来的。放心,我闺女还在等我。”

但即便是一直在家歇着,病痛也没有因此有所减轻。

大年初一晚上,身体又开始疼痛,从内部崩坏似的疼。受不了,睡不着。一时间又回不了南京,忍着疼但忍不住流眼泪。躺在床上文婷脑子里冒出了些胡乱的念头,“已经这样了,治疗停就停了吧”、“早一天晚一天地治,也都无所谓了”。

挨到了初七,开始到处找车去南京。坐车的价格比以往几乎是翻了个倍,去南京一个人要收两百块,返回要一百五。跟父亲两人来回一趟就是七百块。处处都是花销。所以即便想到旅馆的卫生问题,在肺炎期间让人不安,但是也没办法,它便宜啊。

终于文婷在立春过后坐上了返回南京的车,还是免不了坐久了浑身酸痛,加之身体内部撕裂的疼痛,忍不住缩起身子,把重量依托在父亲肩膀上,仿佛能获得一些温暖和力量。到了南京,没想到因为疫情的管控,旅馆不让住宿,旅馆里现在住下的旅客都是年前没回家的。好一番解释恳求,又看在之前住了两个多月的份上,老板终是松口同意住上一晚。第二天民警来检查前必须要离开。

于是文婷一个人去医院办理了入住,留父亲在旅馆暂且住了一晚。父亲也没睡好,第二天四点多就起来做饭、熬汤,六点送到了医院。还没来得及看女儿吃上一口,医生就来抽血检查,七管血,父亲没忍心看。家里人都知道是晚期不好治,但真这么看着又好像往心里扎针。即便是化疗在医院也只住了五天,开始放疗就又不能再住院了。旅馆还是没办法住,文婷只能又颠簸着回了家。等到三月初的时候,又去南京放疗。虽然身上又疼又疲乏,但是文婷这次心情挺好,医生说控制得不错。这让她仿佛看到曙光一般,抱怨起回旅馆还要房东来接都有了些活力。

但没有想到,癌症真像是个极其恶趣味的人,偶尔好,常常坏。四月文婷再次去医院检查治疗,癌细胞已经多发转移。文婷说她回家了,不治了。她可以摸到肚子里一块一块的肿瘤,“现在我肚子里都是魔鬼”。她躺着,眼泪像是不会停止一样地流,说着现在每天真正清醒和睡着的时间都不多,这种失重般的空虚和清醒的混沌折磨着她,无比煎熬。

四季变化,旅馆的客人来来去去,日复一日地在旅馆和医院之间奔波。肿瘤癌症,医院里的病人痛苦又怀揣着希望地哭着笑着。百子亭42号,是个坚强与脆弱都可能被无限放大的地方。

原标题:《毕设 | 百子亭42号:一个坚强与脆弱都可能被无限放大的地方》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司