- +1

上海访谈 | 朱燕玲:我遵从极简原则那就是问心无愧

原创 访谈者 生活周刊 来自专辑上海访谈

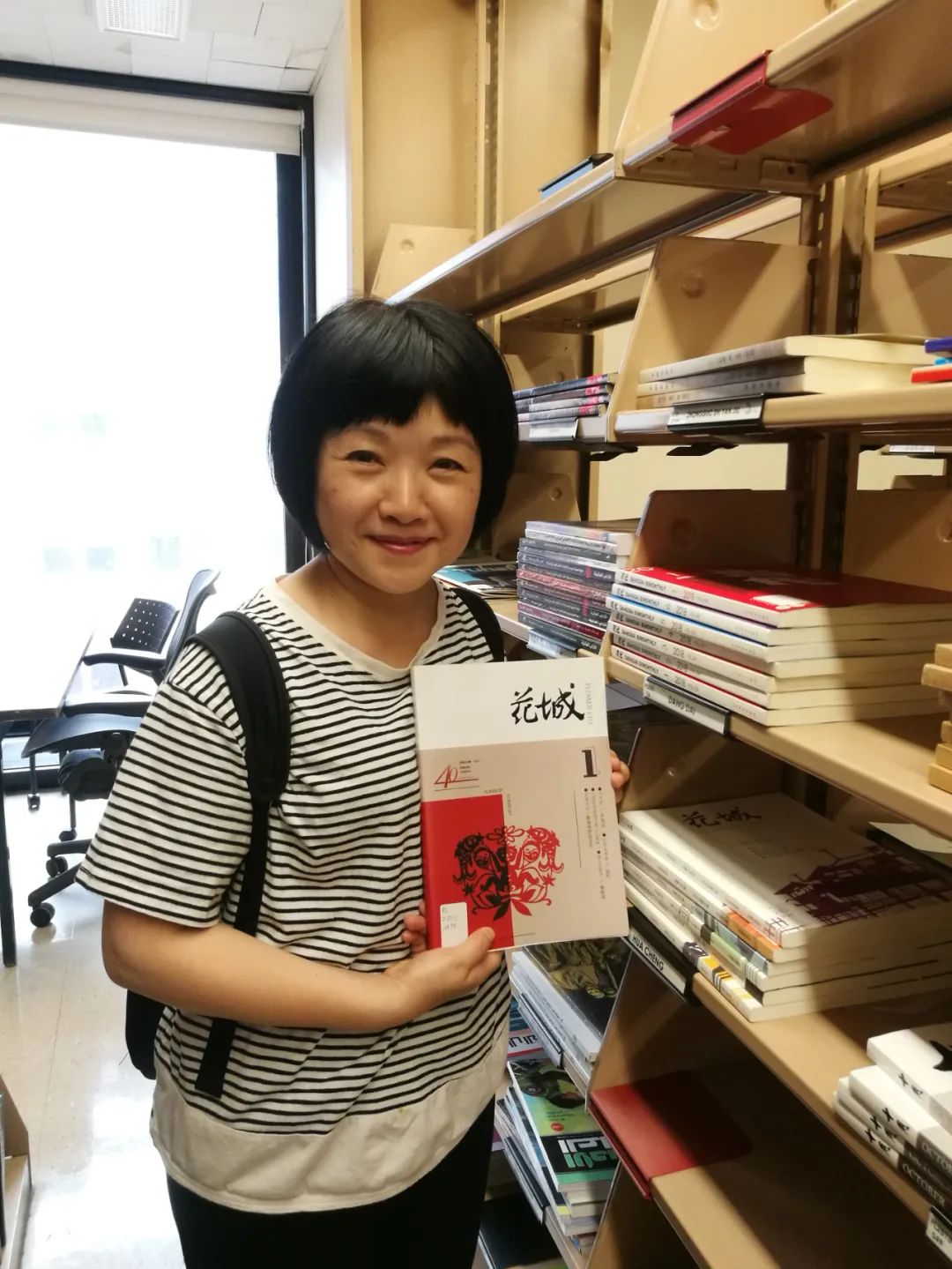

著名编辑家,南京大学中文系毕业,先后任《花城》杂志编辑、副主编,现为《花城》杂志主编。编辑过大量当代作家的重要作品。

曾获“2014凤凰传媒·中国好编辑”奖。策划、编辑王蒙长篇小说《这边风景》,获第九届茅盾文学奖。

策划、编辑“蓝色东欧”译丛,进入“十二五国家重点出版规划”,四次获得国家出版基金支持。此丛书计划集中出版中东欧当代经典文学作品100种,现已出版50余种。

《花城》主编朱燕玲,给众多作家的印象是一位有良心有原则有职业操守的编辑家,很少有人知道她也曾有一个当作家的理想,在中学大学期间就开始发表作品,但是自从进入《花城》成为编辑就放弃了写作。她安慰自己说,可以第一时间看到作家们的创作手稿,也觉得挺满足的。

对于自己“铁面无私”的一面,她十分无奈地表示:“缺乏八面玲珑的‘智慧’使我在处理复杂的关系上无措,唯有遵从最简单的原则,那就是以稿论稿。而文学又并无绝对的标准,这就有了被埋怨的理由。我只能时刻提醒自己做到尽量公正,问心无愧。借此,正好对被我退过稿的作家们、朋友们说声抱歉!”

本期焦点人物 朱燕玲

青年报记者 陈仓 李清川

老一辈编辑家和现在不同,

他们虽性格各异,

却都有血性有情怀,

敢于坚持自己的理想。

青年报:据了解,你是在南京上的大学,你上大学时候的理想是文学吗?你能不能给我们回忆一下当年在校园里的文学生活和至今难忘的人?

朱燕玲:从小学开始,我遇到的语文老师都特别好,所以早早就对文学有兴趣,并且,把爱好文学等同于当作家。在老师的鼓励下,中学时期我对写作文很自信,开始在《中学生通讯》上发表作品,常常有全国各地的读者寄信到学校来。考大学自然就只选中文系,以为那是通往作家的必由之路。

被南京大学中文系录取后,进入了校学生会,和各系的优秀学生在一起,扩大了视野,也频繁进行文学和写作交流——那时人人都是文青。

上世纪八十年代初,南大的发表园地是南园住宿区的黑板报,我的作品就经常在那里发表。我们学生会的小楼正对着黑板报,我常常也会去二楼画画,和美术组的同学在一起。有一次我从二楼的窗户看下去,看到正在换新的一期板报,出板报的同学正在抄写我的诗歌,还没抄完,旁边就已经围了一圈人在往小本子上抄,很受鼓舞。那时我以为写作将是我一生的事业。

青年报:去年,南京被联合国教科文组织列为世界文学之都,这说明文学在南京有很深的根脉。你当时是在什么情况下没有留在南京而去了广州的?这么多年过去了,对这种选择后悔吗?收获和遗憾都是什么?

朱燕玲:我一开始当然想留在南京的,但是那年南京的几个期刊都没有分配名额,我也问了《钟山》,问了《雨花》,《雨花》当时的主编是叶兆言的父亲叶致诚,他亲自接待了我,我至今印象非常深。

我一个南大的学生莫名其妙就闯上门去了,其实非常冒昧。正好叶先生在,很热情地接待了我,还给我泡茶,耐心听我讲。最后,他非常和气地说,很遗憾他们也没有指标。我记得他们当时是在明故宫那里办公,他把我送出院子、送出大门,和我挥手道别。我挺感动的,这一幕我一辈子都记得。我觉得当一个编辑就应该当成这样。

南京的就这么直接上门去问,外地的就只好写信了。我只写了一封信,是在我们文科阅览室对着一本《花城》杂志写的。我记得只写了一页纸,自我介绍了一下情况,然后说广州是改革的前沿地区,我非常向往;《花城》杂志又是我很喜欢的杂志,有一种大胆开放的姿态,令我敬佩,等等。

前段时间,我和我们老主编范若丁又说起此事,我说我当时很快就收到你们回信了。他说接到信,他立刻就在办公室读了。不久,他正好要到南京去出差,就约了我去见面。我不知道的是,他去南京大学中文系了解了我的情况。他说当时为什么那么急呢?是因为编辑部里面几乎没有大学生,很想多招些学历高的编辑。所以一看到有个大学生“自投罗网”,就去考察我了。当时的广东,见到人才也可以不拘一格引进,比如林贤治,就曾在我们《花城》当过编辑,他当时就是农民身份直接上来的。

青年报:很多人都不知道你还有写作的经历。很多在文学期刊工作的编辑都在兼职写作,我们特别想知道,我们现在几乎读不到你的作品,是编辑工作付出太多,你放弃了作家的身份吗?

朱燕玲:我毕业成为编辑,就放弃了写作——这个转变似乎突然,却也自然而然。可能我对写作远没有自己想象的那么执着,也可能成为编辑后,更清楚了写作的不易,在写作的难度面前我望而却步了。

总之,回过头看,中学大学时期的写作,更像是一种青春期行为。我只是起点比较高,随后并未付出更多的努力。当上编辑后,觉得这个职业挺适合自己,依然是和文学打交道,爱好变成了职业。我还可以第一时间看到作家们最新的创作手稿,反而也觉得挺满足的。可能我就是这么一个随遇而安的人。

青年报:你有没有想着在适当的时候,比如在未来时间宽松以后,重新拿起笔再写一点东西呢?如果写,你最想写什么?

朱燕玲:目前没有这个计划,所以也不知道会写什么。但也说不定哪天就写了。我常常感到时间太少,要做的事太多,想做的,不得不做的,都需要时间,常常处于焦虑之中。

青年报:你大学毕业进入《花城》,这么一干就是35年。这35年国家经历非常大的变化,广州作为改革开放的前沿始终处于经济大潮中,许多人都弃文从商了,真的很佩服你能坚持到现在,而且还将一条路走到“黑”。想问一下,你们在杂志社的待遇如何?这中间有没有跳槽的机会或者想法?你能讲一讲是凭什么支撑到现在的?

朱燕玲:我不太喜欢用“支撑”“坚守”之类的词,好像很悲壮。其实并没有。对于一个随遇而安的人来说,对自己的“革命”也不那么容易。这可能令我失去了很多机会。也许我没有对财富的强烈向往,所以缺乏动力。我了解中国的生存状态,所以庆幸自己的境遇——我从小衣食无忧,没有遭遇过经济的困窘。

1992年,我出国待过一年,那时出国还相当不易,当留学生也很艰难,绝大多数人要一边打工一边学习。所幸我在同学家住,得到她的照顾,得以能像当地人一样生活,甚至每天放学后还能享受她妈妈的美味晚餐。她是我大学时期陪住的留学生同学,华裔,祖籍广东中山。她是对我产生深刻影响的人,可以说影响了我的人生观。

当时回国是逆潮流而动的,我让同事保留我的办公桌,告诉他们短则三月长则一年我就回来,可是没有人相信。而对我来说,启程回来并没有太多挣扎。要说大的原因,就是当时正好是邓小平刚刚南巡过后,外媒也有很多报道,一切正在向好,大洋彼岸的中国已是一副起势待飞的样子,感觉一个我们追求的社会正在到来。隐隐地,我觉得,来去自由的日子也不是幻想。

青年报:《花城》创刊已经四十年了,是中国影响力最大的杂志之一,这和一代一代主编共同努力分不开。你应该和前边几任主编都共事过,你能举例讲一讲老一辈编辑家让你感动的故事吗?你从他们那里都继承了什么?有没有吸取什么样的经验教训?

朱燕玲:老一辈编辑家和现在最大的不同是,他们虽性格各异,却都是有血性、有情怀的人,敢于坚持自己的理想。他们不是以职业“谋生”的人。但是,那个时代远去了,他们的一些优秀品格,我们不一定能够效仿。现在的氛围,更多是个“职场”。

编辑平时所做的工作,远不是单纯的看稿,而是要应付方方面面的事情,可能和数据有关,和生存有关,却不一定和文学有关,再难找到一种从容的心态,这和当年有很大的差异。这种情况下,一个人能坚持的基本道德,那就是敬业。

2

文学的途径很多,

有大道也有小径,

畅销不该是唯一的标准。

青年报:《花城》总是透出一种先锋文学的锐气与灵气,这种特点是不是暗合了改革开放前沿这样一种气质?

朱燕玲:我觉得大概可以分成三个阶段。从1979年创刊到整个上世纪八十年代,上世纪九十年代,以及新世纪以后。这三个时期的特点是比较明显的。

上世纪八十年代,社会、经济等各方面都特别开放,广东又是改革开放的前沿阵地,《花城》诞生于此地,天生就有一种开放的基因。回头看一下上世纪八十年代发的作品以及栏目,就能发现这个特点,那个时候的《花城》显现出一种敢作敢为的气概,特别活跃开放。

上世纪九十年代后大背景有所改变,社会生活向经济转向。这时候的《花城》改变办刊方针,转入到大力推动“先锋文学”、鼓励“实验文本”的阶段。《花城》被文学界认为是“先锋文学”的摇篮和重镇,即源于此。

也因为相较其他刊物,《花城》是从上世纪九十年代至今持续地关注先锋写作的刊物,而在《花城》成长起来的作家们,很多也更持久地保持着先锋的姿态。早期的先锋作家如苏童、格非、余华、洪峰等等,都在我们这里发过作品,稍后又有吕新、北村、毕飞宇、东西、林白、陈染等等,现在看这个名单,阵容很强大。

青年报:《花城》是众多作家成名成家绕不开的平台,许许多多作家是从这里起步,一路走向了中国文坛的高峰,而且推出了许多经受住时间考验的经典作品。你能介绍一下这方面的情况吗?

朱燕玲:通过我们推出的代表作品很多,路遥《平凡的世界》、王蒙《这边风景》、莫言《父亲在民伕连里》、王小波《革命时期的爱情》《白银时代》、苏童《我的帝王生涯》、顾城《英儿》、海子《面朝大海,春暖花开》、欧阳江河《泰姬陵之泪》《凤凰》、阿来《行刑人尔依》、毕飞宇《青衣》、刘震云《我不是潘金莲》、王安忆《考工记》、韩少功《修改过程》、刘亮程《捎话》、蒋韵《你好,安娜》,等等,都是我们首发的。

周梅森、毕飞宇等是在《花城》发了处女作的。北村、吕新、林白、东西、艾伟等也可算是从《花城》走出来的作家。尤其是周梅森,在1992年之前办过的五届“花城文学奖”中,得过三届,莫言也得过,还有王蒙、杨沫、张洁、路遥、蒋子龙、梁晓声、高晓声、谌容等等。另外,《花城》的诗歌栏目在大型文学期刊中是非常突出的,海子去世后我们率先发表了他的多首诗歌,其中就有《面朝大海,春年花开》、《祖国》(或以梦为马)等。

说到诗歌,《花城》对诗歌一直很重视,稿费在很长一段时间遥遥领先于其他刊物,版面也多,排版也舒服。诗歌不应沦为版面的补白。故此,我们在可能的篇幅内,注重发长诗和组诗,因为这样才能有说服力地推出一个作者和他的作品。欧阳江河的长诗《泰姬陵之泪》《凤凰》就是这几年发在《花城》的优秀之作。有评论家检索了下《花城》目录,发现从早期朦胧派诗人第三代诗人到现在,很多重要诗人都在《花城》有诗作发表。

此外,上世纪八十年代,《花城》对报告文学很重视,团结了一批最优秀的报告文学作家,在中国改革开放进程中尽着一介书生的努力,很有理想主义的热情。这些报告文学作家有:陈祖芬、贾鲁生、麦天枢、尹卫星、赵瑜等等。

3

缺乏八面玲珑的“智慧”

使我在处理复杂的关系上无措,

唯有遵从最简单的原则,

那就是以稿论稿。

青年报:《花城》对文学史的贡献太大了。我看到上边这份不完全名单,突然想起了路遥,《平凡的世界》第一部,当时被某杂志给退稿了,后来转投到了你们《花城》。如果没有《花城》,路遥这样一棵大树估计都不存在了。根据你所了解的情况,能帮我们讲讲《平凡的世界》发表始末吗?

朱燕玲:我们发表《平凡的世界》是1986年第六期,虽然那时我也已经在编辑部,但这个稿子不是我经手的。姜红伟发表在《花城》2019年第五期的文章:《花城》首发路遥《平凡的世界》始末,应该基本符合史实。

我只能根据掌握的资料,简单复述一下当时的情况。有一次,路遥在和好友、评论家李炳银聊天的时候,他们谈到了《平凡的世界》第一部的情况,李炳银就把这部书稿推荐给了《花城》。

对于路遥这位写出了《人生》的优秀青年作家,《花城》老主编李士非很看重,当时派谢望新去西安见路遥。谢望新到达西安,从路遥手里拿到了稿子,住在宾馆里看完,非常激动。

这篇稿子刊发时,责任编辑刘剑星写了一篇精彩的“编者按”,向读者介绍这部作品的内容:“黄土地是历史的沉积,信天游是负重的歌吟……作品中有惊心动魄、原始洪荒的械斗场面,也有缠绵悱恻、柔情似水的儿女之爱。”

当期《花城》244页,路遥的《平凡的世界》是164页,占据了《花城》三分之二篇幅,刊登以后反响非常热烈,读者纷纷写信给《花城》给路遥。

为了进一步扩大这部作品的影响,1986年12月,由《花城》牵头,联合陕西《小说评论》,在北京举办了讨论会。这次研讨会的召开,对于路遥来说可谓“受益匪浅”,对完成剩下的作品激励很大。1988年,《花城》第四届“花城文学奖”评选活动中,《平凡的世界》第一部获奖就是自然的了。三年之后的1991年,路遥凭借《平凡的世界》荣获了第三届“茅盾文学奖”,从而树立了自己在中国当代文学史上的地位。

青年报:你分析一下,同一部作品,在不同的杂志社为什么会有不同的反应呢?《平凡的世界》至今畅销不衰,时代已经发生了巨大变化,读者对里边书写的生活已经很陌生,但这部作品还是受到一代代读者热捧,你觉得是什么原因?

朱燕玲:同一个稿子在不同的杂志社得到不同的反应,多数是因为各家杂志的风格追求有所不同,对稿件的取舍标准也有不同,所以被一家刊物退稿并不一定意味着写得不好。此外,也有编辑个人喜好的因素。毕竟文学不是标准化试题,没有绝对的对错。

《平凡的世界》至今畅销不衰,是值得我们文学写作者思考的。我想是它的价值观超越时代,打动了所有自我奋斗中的年轻人。但文学的途径有很多,有大道也有小径,畅销不该是唯一的标准。比之出版社,文学期刊更代表专业的评判而不是市场的评判,所以尤其应该对文学生态的多样化给予支持和鼓励。

青年报:顺着这个问题,我再冒昧地问一下,陕西三大家中的另外两个人,贾平凹、陈忠实和《花城》有什么交集吗?他们似乎没有发过作品,原因是什么呢?

朱燕玲:每个刊物都有和自己较近的作家圈。除了风格上相近这个因素,也有很多偶然的机缘,比如某个编辑和作家的交往。《花城》这样的刊物,偏于岭南一隅,离文化中心较远,在联系作家方面,是有明显的不利因素的。

青年报:我的第一篇小说就是经过你的手发出来的。当时我是当散文写的,但是拿到杂志以后,突然发现竟然是小说,而且是那期杂志中篇小说的头条,这让我非常意外,也非常感动。

回过头想一想,把这篇文章当成小说发表,编辑是需要独到的眼光和勇气的,发表以后被大量转载,以至于那种散文化的笔调竟然成了评论家眼里的“特色”。你能不能结合具体作品给我们讲讲,你判断一篇作品有无价值的标准有哪些?

朱燕玲:看了几十年的稿子,对一个作品能不能用很容易判断,原则也很朴素,并无一定之规。有的有动人的细节,有的有闪光的思考,有的语言独特,有的故事精彩,最后都要看综合表现。写作是一个体现创造力的行为,作品有识别度很重要,情感的饱满很重要。

你的《父亲进城》因为有太多生动的细节,也有情节起伏,所以看起来和小说无异。可能《花城》一向不太介意固有形式吧。

青年报:我曾经看到过毕飞宇写过一篇文章,题目叫《青梅竹马朱燕玲》,说你是一个有责任心的编辑,硬是在“清仓”的时候,清出了他的处女作。你还记得这件事情吗?这些年和作家包括许多大家打交道,肯定有许多花絮或者叫佳话,能讲讲印象最深刻的几个故事吗?

朱燕玲:我不太会交际,和作家们打交道除了谈工作还是谈工作,基本平淡如水。没有太多故事,也没有很多爱好,这是我的人生遗憾。

青年报:有人问我,你在《花城》是不是有熟人?我说有熟人也无用,因为我在《花城》那里退掉的稿子比发表的稿子还要多。你给大家的印象是,不管作家名气,不论私人交情,只看作品质量,是特别有文学良心的编辑。

但是这是一个复杂的关系社会,这么多年你一直把这种良心保持下来,有没有什么委屈?有没有什么安慰?

朱燕玲:其实很多编辑都会有这种经历,谁没退过稿呢?是的,相对于组稿,退稿更难。因为版面极为有限,每天接收全国各地的大量来稿,不可能都用。名家稿、朋友稿、上级转稿,都必须有所选择。我的“无情”看来已在业界闻名。

这很无奈,缺乏八面玲珑的“智慧”使我在处理复杂的关系上无措,唯有遵从最简单的原则,那就是以稿论稿。而文学又并无绝对的标准,这就有了被埋怨的理由。我只能时刻提醒自己做到尽量公正,问心无愧。借此,正好对被我退过稿的作家们、朋友们说声抱歉!

4

互联网飞速发展,

恰恰给文学杂志提供了一个新的机遇。

青年报:这是一个全媒体时代,对文学的冲击非常大,造成现在的纸刊都不景气,甚至有些人说纸刊会消亡,你能不能以《花城》为例,告诉我们文学期刊到底怎么样?新媒体对杂志来说是灾难还是机遇?

朱燕玲:其实上世纪九十年代开始,纯文学杂志已经经历过大滑坡。不像上世纪八十年代,文学几乎是整个社会一个主要的情绪出口,人们对文学有一种精神崇拜。到了九十年代,社会生活的重点转向经济,全社会的风气都不一样了,这时候文化人可能第一次感觉到了一种失落,各个刊物也纷纷改刊应对。

我们回过头来看,《花城》还比较淡定,一直是以不变应万变的姿态,这可能跟《花城》在广东这个经济发达地区有关,对经济活动比较司空见惯。事实证明,万变不离其宗,保持文学本质最重要。

新世纪以后,互联网飞速发展,我觉得恰恰给文学杂志提供了一个新的机遇。比如,上世纪九十年代后文学杂志的订数越来越少了,因为邮局和报刊亭的售卖点越来越少,有很多地方看不到我们杂志,经常听到读者问:“你们还在办吗?”“原来你们还在办呀?”

但是互联网使这个世界变成平的,再山沟的读者都很容易知道我们了,尤其前几年我们开始做公众号,公众号零售的订数弥补了之前邮局失去的那些订户。事实上这几年我们的订数没有减少,反而在上升,可以说明文学期刊不仅不会消亡,甚至还会越来越好,只不过会变得更加理性和平稳。

青年报:说到文学期刊的生存状况,你们在市场上活得比较好,在作家和读者中影响越来越大,原因除了你们把刊物办得好之外,是不是和国家的相关扶持有关系?

朱燕玲:这确实是有关系的,广东省委宣传部这些年资助我们的力度越来越大,我们集团也有相应的支持,这才使得我们有可能大幅度提高稿酬。现在正在计划明年进一步提高。稿酬提高了,这是对作家劳动成果的尊重,他们就比较愿意把自己的好作品交给我们,这样又反过来提高了刊物的质量。

这些办刊资助大部分用于提高稿酬,也有一部分用来做各种线下活动,搭建作者读者编者的交流平台。在任何时候,人都需要寻找精神归属,我们相信严肃文学永远都会有读者。大家都在寻找,寻找气息相通的人,寻找心灵慰藉。我们只是需要改变单一的、狭隘的思维,用积极开放多元的心态去做文学的事业。

青年报:所以,现在的杂志不仅仅是印刷一份刊物那么简单了对吗?其他杂志多数是由作协或者文联主办,你们不太一样,是由出版社主办的,这在立体化开发方面是不是更加畅通一些?

朱燕玲:《花城》纸刊相当于我们的一个核心,是所有其他活动的基础和中心,所以做好这个核心非常关键。但是只有这么一个核心远远不够,必须再围绕着这个核心扩大外沿,所以还要有别的一些策划,采用立体办刊的方式,搭建一个文化交流平台,从多角度传播文学。“花城雅集”就是这些年做的品牌系列活动,意在体现文学现场,拉近读者和作者、编者之间的距离。

此外,这些年我们还致力于做“书刊互动”,正因为我们是社办期刊,杂志社在出版社里拥有最多优质的作者资源,我们就会把这些优质资源转变为出版资源,形成一种“书刊互动”。比如这些年我们杂志发表了一些名家新作,然后再推出单行本:王蒙《这边风景》、王安忆《考工记》、韩少功《修改过程》等,同时编辑部还做了大型文学译丛“蓝色东欧”系列,这个系列策划至今已有十年,已出50多本。

青年报:现在是一个碎片化的阅读时代,你对年轻人有什么要说的吗?

朱燕玲:碎片化的阅读无法使人成长。人需安静深入的思考才会充实和进步。所以,应定时了解信息,而不能沉迷于浏览。设立一些适合自己的目标,对未知事物永远保持探索的兴趣。阅读经典。

作者:青年报记者 陈仓 李清川

原标题:《上海访谈 | 朱燕玲:我遵从极简原则那就是问心无愧》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司