- +1

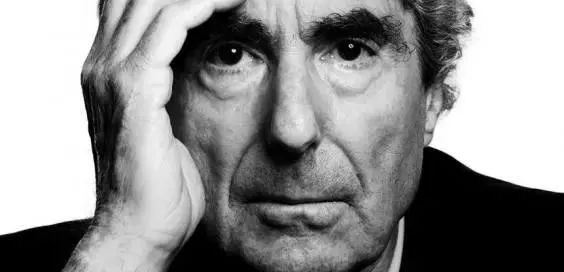

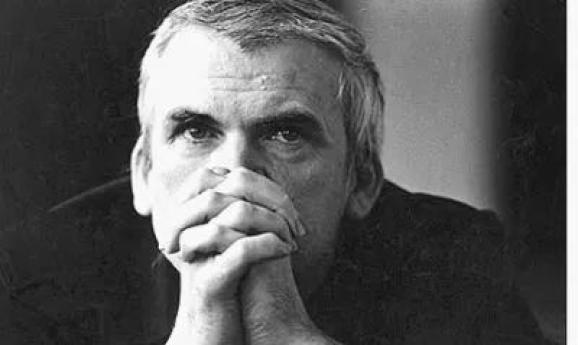

菲利普·罗斯&米兰·昆德拉 | 两位作家谈“世界毁灭”

美国作家菲利普·罗斯与他的好友米兰·昆德拉的对谈实录。

在这次对谈中,两位作家从“世界毁灭”的问题谈起,聊到历史与文学,人性与禁忌。两人都以睿智见长,彼此了解又棋逢对手,一来一回之间,碰撞出了不少真知灼见。

罗斯:你认为世界的毁灭将很快来临吗?

昆德拉:那要看你所说的“很快”是什么意思。

罗斯:明天或者后天。

昆德拉:世界正在走向毁灭的看法古来有之。

罗斯:所以我们就没有什么好担心的了。

昆德拉:恰恰相反。如果一种恐惧在人类的心里存在久了,那么就一定趋于发生。

罗斯:不管如何,在我看来,这种关心似乎成了你最近部书中故事发生的背景,即使那些绝对幽默的故事也如此。

昆德拉:如果有人在我童年时告诉我,“有一天你将看到你的国家从世界上消失掉”,我会认为那是胡说八道,那是我根本难以想象的事。人知道自己是凡人,但却想当然地认为他的国家具有永恒的生命。1968年受到人侵之后,每个捷克斯洛伐克人都面临着这样的想法:他的国家可能会从欧洲悄无声息地被抹去,就如过去五十年来四千万乌克兰人悄悄地从世界上消失一样。世界对此根本就一无所知。立陶宛人的例子也能说明这一点。你知道吗?立陶宛在17世纪的欧洲是个强大的国家。今天苏联人将立陶宛人限制在保留地内,就如半灭绝的部落一样;他们被隔绝开来,杜绝任何人访问,以阻止任何关于他们生存的消息传至外界。我不知道将来等待我的国家的是什么命运。苏联人肯定要尽一切可能逐渐将其消解进自己的文明之中。无人知晓他们能否如愿,但可能性是有的。突然意识到这种可能就足以改变人对生命的整个感觉。今天,我甚至把欧洲也看成是脆弱的,终有一亡。

罗斯:不过,东欧的命运与西欧的命运难道不是截然不同的两回事吗?

昆徳拉:作为一个文化史概念,东欧是俄罗斯,其具体的历史位居拜占庭世界。波希米亚、波兰、匈牙利,就如奥地利一样,从来就不是东欧的一部分。从最初起,他们就参与了西欧文明伟大的冒险,如哥特文化、文艺复兴、宗教改革一这一运动的摇篮之地确切地说就在这一地区。而现代文化的最伟大的脉搏在中欧跳动一一心理分析、结构主义、十ニ音技术、巴托克音乐、卡夫卡和穆西尔的小说新美学等。战后中欧被俄罗斯文明吞并(或者至少是其主要部分),致使西方文化失去了其关键的重心。那是我们这个世纪西方历史上最有意义的事件,我们因此不能排除中欧的末日标志着整个欧洲末日的开始的可能。

罗斯:在“布拉格之春”期间,你的小说《玩笑》和短篇小说集《好笑的爱》出版发行了十五万册。俄罗斯人入侵以后,你丢掉了电影学院的教职,你所有的书也被从公共图书馆的书架上取了下来。七年后,你和妻子把几本书和几件衣服往车后面一扔,就驾车驶向了法国。你在法国已经成为外国作家当中作品最为广泛阅读的一位。你作为流亡者感觉如何?

昆徳拉:对于一个作家来说,拥有好几个国家的生活经历是巨大的裨益。你只有从几个方面来看这个世界,才能懂得这个世界。我最近在法国出版的书《笑忘录)就是在一个特别的地理空间展开的:那些在布拉格发生的事件透过欧洲人的眼睛来审视,而在法国发生的事情透过布拉格的眼晴来透视。那是两个世界间的冲突。一边是我的祖国:在半个世纪的进程中,它经历了民主、法西斯、革命、斯大林主义恐怖以及斯大林主义解体、德国等的占领、大驱逐、西方在自己土地上的死亡。它在历史的重压下下沉,带着极度的怀疑主义看待世界。另一边是法国:它在几个世纪内保持着世界中心的地位,今天它却出现了重大历史事件的缺失,那就是它为何要热衷于其激进的意识形态姿态。这是一种对它自己伟大行为的抒情和神经过敏似的期待,但它却没有来,也永远不会来。

[法]米兰·昆德拉 著

王东亮 译

上海译文出版社出版社

2011年

罗斯:你生活在法国觉得自己是个陌生人吗?或者你感觉在文化上非常舒适吗?

昆德拉:我对法国文化非常喜爱,也多受惠于此,特别受惠于旧文学。拉伯雷是所有作家当中我的至爱。还有狄德罗。我喜爱他的《宿命论者雅克》(Jacques le fataliste)就如同我喜爱劳伦斯・斯特恩一样。这些都是在小说形式方面做实验的伟大作家。他们的实验应该说是有趣的,充满幸福和欢乐的。法国文学中现在就缺乏这种实验,而没有了实验,艺术就失去了意义。斯特恩与狄德罗把小说理解为一种游戏,因为他们发现了小说形式所具有的幽默。当我听到学术上出现一种观点认为小说已经穷尽了其可能性时,我恰恰感觉相反:在小说发展的历史过程中,它错过了许多可能性。例如,潜藏于斯特恩与秋德罗之中的发展一小说的冲动没有任何后继者承继。

罗斯:《笑忘录》未被称为小说,然而你在文本中声称:这部书是一种变异了的小说。那么,它是不是小说呢?

昆德拉:按照我非常个人的美学判断力,它确实是一部小说,但我无意把自已的意见强加给任何人。小说形式还有巨大的潜在自由度。如果把某种已成成规的结构看成是小说不可改变的本质那就是错误的。

罗斯:不过,当然存在着一种使小说为小说的东西,也有某种限制这种自由的东西存在。

昆徳拉:小说是一篇综合性的长散文,建立在虚构人物的游戏之上。这些是唯一的限制。使用“综合性”这个词,我心里想着小说家希望从所有方面掌握他的题材,做到最大限度的完整。反讽随笔、小说的叙述、自传的片段、历史事实、异想天开一一小说的综合力量就是能够把每一种都联合起来,形成一个统一的整体,就如复调音乐中的声音一样。一部书的统一无须由情节来保证,而能够由主题来提供。在我最近出版的书中有两个这样的主题:欢笑和遗忘。

罗斯:欢笑与你总是很密切。你的书通过幽默或者反讽引起欢笑。当你的人物痛苦时那是因为他们碰撞到的世界失去了幽默感。

昆德拉:我在斯大林恐怖时期理解了幽默的价值。那时我二十岁。我总能通过人的微笑辨认出谁不是斯大林主义者,谁不是我无须害怕的人。幽默感是辨认的可靠标志。从那时起,我就对一个没有幽默感的世界感到恐惧。

罗斯:《笑忘录》还包括其他内容。在一则小寓言里,你比较了天使的欢笑与魔鬼的欢笑。魔鬼欢笑是因为上帝创造的世界对他毫无意义;天使欢笑是因为在上帝创造的世界里一切都具有意义。

罗斯:你现在称为天使的欢笑的就是你以前小说中所说的“生活的抒情态度”。在你的一部书中,你把斯大林恐怖时代的特性描绘为刽子手和诗人的统治。

昆德拉:极权主义不仅是地狱也是天堂的梦一一这是个古老的梦想,渴望一个和谐、具有共同意愿和信仰的世界,互相之间没有秘密。安德烈·布勒东在谈到他渴望居住的玻璃房子的时候也梦想着这样一个天堂。如果极权主义没有挖掘这些深藏于我们心中、根植于所有宗教里面的原型的话,那么它绝不会吸引这么多人,特别在它早期刚存在阶段。然而,一旦天堂的梦想变成现实,就会到处出现挡道的人,于是天堂的统治者必须在伊甸园的边上建造个小的古拉格。随着时间的推移,这个古拉格就会变大,也会更加完善,而临近的天堂就会变小、变穷。

罗斯:在你的书中,那位伟大的法国诗人艾吕雅在天堂和古拉格上方朝翔、歌唱。你书中提到的这点历史是真实的吗?

昆德拉:战后,保罗·艾吕雅放弃了超现实主义,成为我称其为“极权主义诗歌”最伟大的倡导者。他歌颂兄弟情谊、和平、公正和更美好的明天,他歌颂同志间的友谊,反对分离;歌颂欢乐,反对黑暗;歌颂天真,反对世故。当1950年天堂的统治者判处艾吕雅布拉格的朋友、超现实主义者萨维斯・卡兰德拉有罪并处以绞刑时,艾吕雅为了超个人的理想而压抑了自己友谊的个人情感,公开支持判处他朋友死刑。刽子手行刑,而诗人歌唱。

并非仅仅诗人如此。整个斯大林恐怖时代是一个集体抒情谵妄的时代。这在当下已经被完全遗忘,但这正是问题的关键。人们喜欢说:革命是美丽的,只是革命中产生的恐怖是邪恶的。这种说法是不真实的。邪恶已经蛰伏于美丽之中,地狱已经隐现于天堂之梦中。如果我们希望理解地狱的实质,那么我们就必须审视邪恶之源的天堂的实质。我们很容易去责古拉格,但要拒绝以天堂的形式导致了古拉格的极权主义诗歌却依然困难。今天,全世界的人们毫不含糊地拒绝古拉格的思想,但他们仍然愿意自己被极权主义的诗歌所迷惑,愿意踏着艾吕雅吹奏的同一抒情歌曲的调子迈向新的古拉格。艾吕雅以音乐天使长的姿态朝翔于布拉格上空之际,他朋友卡兰德拉尸体的烟柱正从火葬场的烟囱里升向天空。

罗斯:恰能表明你散文特点的是公共与私人持续不断的对立。但这并非说私人的故事以政治为背景,或者说政治事件侵占了私人的生活。你不断在表明的是政治事件和私人发生的事情由同样的规律所辖制,以致你的散文就是对政治的一种心理分析。

昆德拉:人的形而上在私人领域和公共领域是相同的。我们列举那本书中的另一个主题一一遗忘一一为例。这是人最大的私人问题:死亡是自我的消亡。但这个自我是什么?它是我们所记忆的一切的总和。所以,死亡使我们感到恐惧的不是未来的消亡,而是过去的消亡。遗忘是存在于生命中的一种死亡形式。这就是我女主角的问题,她绝望地试图保存对她亲爱的已故丈夫消逝的记忆。但遗忘也是政治上的大问题。当一个强权想剥夺一个小国家的民族意识的时候就采取有组织的遗忘。目前波希米亚出现的就是这种现象。当代捷克文学,就其有任何价值而言,已经十二年没有付印了;两百名捷克作家遭禁,包括死去的弗朗茨・卡夫卡;一百四十五位捷克历史学家失去工作职位历史被重写,纪念碑被推毁。一个民族失去对过去的意识就逐渐失去了它本身。因此,政治形勢已经无情地阐明了普通的、我们每天时刻都面对但却不加注意的形而上学的遗忘问题。政治暴露出私人生活的形而上学,私人生活也暴露出政治的形而上学。

罗斯:在你富于变化的著作的第六部分,女主角塔米娜,来到一座只有小孩的岛上。最后,他们将她追逼至死。这是一个梦、一篇童话、一则寓言吗?

昆德拉:没有什么比寓言对我来说更陌生的了,那是作家编造出的故事来说明某种主题的。事件,不论是真实的还是想象的,必须本身具有意义,读者意味着要天真地被它们的力量和富有诗意的东西所诱惑。我总被这种意象所缠绕。在我生活的一个时期内,这一意象老是浮现于我的梦中:一个人发现自己处于儿童的世界中,无法逃脱。突然间,我们所有人都对其充满抒情化情感和敬慕的童年变成了纯粹的恐怖。变成了陷阱。这个故事不是寓言,但我的书是个复调,里面各种故事互相解释、说明、补充。书中的基本事件是极权主义的故事。极权主义剥夺了人的记忆把人重新塑造以适应儿童的国家。所有的极权主义都这么干。也许我们整个的技术时代也这么干,狂热崇拜未来,狂热崇拜青春和童年,忽视过去,怀疑思考。在一个极其幼稚的社会里,一个具有记忆和反讽的成年人的感觉同塔米娜在儿童的岛上的感觉没有什么两样。

罗斯:你几乎所有的小说,实际上你最近出的书中所有独特部分,都是以盛大的交媾场景结尾。甚至以天真的“母亲”为名的那部分也只不过是个具有前奏和尾声的长长的三段性交场景。作为一个小说家,性对你来说意味着什么?

昆德拉:目前,性不再是禁忌,仅仅有性描写,仅仅有性坦白,已经明显使人乏味。劳伦斯似乎多么过时,甚至亨利·米勒那淫秽的抒情也不再入时!不过乔治・巴塔耶某些色情段落给我留下了至深印象。也许因为它们并非抒情而是富有哲理。你说得对,我所有的书都是以盛大的色情场景结束。我感觉一个表现身体之爱的场景产生出异常强烈的光芒,突然揭示出人物的本质,总结出他们生活的形势。雨果与塔米娜做爱之时,她却在绝望地企图回想与死去的丈夫度过的假期。这个色情场景汇集了故事所有的主题隐藏着最深的秘密。

罗斯:最后一部分,即第七部分,性在这里实际上一统天下。为何以这一部分结束全书,而不是以另一部分结束,例如更具有戏剧色彩的、女主角死亡的第六部分?

昆德拉:从比喻意义上说,塔米娜是在天使的欢笑声中死去的。从另一方面看,书的最后一部分从头到尾回荡着相反种类的笑声,即事情失去意义时听到的那种笑声。存在着一种假想的分界线,超过了该线事情便毫无意义,且显得滑稽可笑。一个人自问:我早晨起床,去上班,争取某样东西,因为我出生在某个国家就属于它等,不是荒谬愚蠢的吗?人们就生活在这个界限边上,很容易就发现自己到了另一边。那个界限处处可见,存在于人类生活的所有领域,甚至在最深层、最生物部分也如此:性。恰恰因为它是生命最深层的区域,所以对性所提出的问题就是最深层的问题。我那充满变化的书所以能够一成不变地以此结尾。

罗斯:那么,这是你悲观主义所能达到的最远点吗?

昆德拉:我对悲观主义和乐观主义这两个词使用起来很谨慎。一部小说并不断言任何东西;一部小说只是探索提出问题。我不知道我的国家是否会消亡,我不知道我的哪个人物正确。我虚构故事,使它们互相对证,以这种方式提出问题。人们的愚蠢在于为一切都提供一个答案,小说的智慧在于对一切都提出一个问题。当堂吉诃德来到外面的世界的时候,那个世界在他眼前成了一个神秘事物。那是第一部欧洲小说给以后整个小说历史留下的遗产。小说家教育读者把世界当成一个问题来看。这种态度中包含着智慧和宽容。在一个建立于极度神圣的肯定之上的世界里,小说就无法存在。极权主义的世界,无论是建立在什么主义之上,都是一个答案的世界,而不是问题的世界。

在这个世界里,小说没有地位。不管怎么说,在我看来,似乎全世界的人当今都喜欢判断而不喜欢理解,喜欢回答而不喜欢提问,结果小说的声音被人类吵闹的、愚蠢的肯定声音所淹没。

文字丨出自《行话:与名作家论文艺》,[美]菲利普.罗斯 著,蒋道超 译,译林出版社,2010-2

图片丨来自网络

转自 | 楚尘文化

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司