- +1

《梁书》专题︱陈志远:梁武帝崇佛的远景与近观

台城陷落,年迈的梁武帝眼见大势已去,慨叹“自我得之,自我失之”。创业之主,亦为亡国之君,因此若论梁朝一代之佛教,大体上与梁武帝在位时期相始终。在这半个世纪里,梁武帝是当之无愧的主宰;在他身后的漫长历史中,僧俗两界仍然热衷于议论他的为政、编造他的逸闻,又演为一个传奇。

孔释兼弘

南北朝君主笃信佛教者不在少数,梁武帝独获“佞佛”之讥,除了邦国倾覆这一悲剧结局,原因还在于他对儒佛关系、政教关系做出了一些突破传统认知的调整。梁武帝一面引入佛教的仪式,改造国家礼仪;另一方面又调动国家行政的力量,推行他所支持的戒律实践。为此他和朝臣争,也和僧人辩,在梁武帝及其支持者的理解里,这是“孔释兼弘”。

南齐末年,萧衍襄阳起兵,攻克建康后拥立和帝,肇建梁国。中兴二年(502)三月丙辰,行禅让,即位之日则选在四月初八。依南朝流行的《太子瑞应本起经》,这一天是释迦牟尼诞沐之辰。《梁书·诸夷传》还记载,同日,远在南海的乾陀利国君主“梦见一僧,谓之曰:‘中国今有圣主,十年之后,佛法大兴。’”中古时期,举凡王朝嬗代,例皆称述符谶。当时的太史令蒋道秀“陈天文符谶六十四条”,佛教色彩的谶记还只是点缀其间。

齐梁之际,建康名僧多隐没地方。天监初年,宝唱、法云、僧旻等人被渐次召还,一时辐辏。天监六年(507),梁武帝重提南齐时期一度热议的神灭之争,先立“神明成佛义”,并在小范围发起讨论,继而派僧界大德法云将敕撰驳论广发朝臣,责令表态。

梁武帝反驳“神灭论”的理据,是儒家的祭礼。所谓“祭神如神在”(《论语·八佾》),如果神明随形体而彻底消灭,祭祀则缺少了对象。即使范缜也接受这一前提。范缜的思想若以唯物主义的标准绳之,当然不够彻底,若回到当时语境,祭祀的原理恰是双方的共识。神灭之争的焦点虽然是成就觉悟的佛性,而由祭祀对象的存在,引出僧俗两界的素食化改革,这也成为梁武帝最受争议的举措。

仔细观察神灭论争中被要求表态的官员名单,掌三礼的太常卿庾咏,天监四年设置的五经博士贺玚、严植之、明山宾、陆琏、沈宏,作为礼官的祠部郎司马筠全部在列(远藤2017;李猛 待刊)。《隋书·音乐志》:“天监七年(508),将有事于太庙。”诏书透露“今亲奉始出官”,金子修一据此认为,这一年开始皇帝亲至太庙参与祭祀才正规起来(金子2018:175-176)。《隋书·礼仪志》又载,同年“夏初迎气,尚书左丞司马筠建议去牲。”迎气本是四季伊始,祭拜四帝的活动。在这个场合,革除祭礼中的杀牲被提上议程。

天监十六年(517)三月,梁武帝诏太医不得以生类入药,四月下诏,去除郊祀、太庙两处祭祀所用牺牲,尚书八座建议起初是“以大脯代一元大武”,亦即用干肉代替作为牺牲的牛,后又代之以面做的牺牲,最终的结果却是以面做成牺牲的形状也被否定,直接荐以蔬果(《梁书·武帝纪》《南史·梁本纪》《隋书·礼仪志》。《广弘明集》卷二六《断杀绝宗庙牺牲诏》,系于天监十二年,今从《南史》)。宗庙不血食,极大地触动了儒家传统礼制的底线,被视为亡国之徵,一时“公卿异议,朝野喧嚣”,但最终还是推行了。

稍后,素食改革又有新的推进。《广弘明集》卷二六《断酒肉文》记载了梁武帝将素食运动推及僧界的辩论过程。前引诏书革除郊祀、太庙牺牲,却留下一个缺口,山川诸祀仍然可以从俗祈祷。《断酒肉文》则宣称“北山蒋帝犹且去杀……弟子已勒诸庙祀及以百姓,凡诸群祀,若有祈报者,皆不得荐生类。”北山蒋帝的原型是汉末武将蒋子文,六朝江南几度战事都祈祷蒋神,屡有灵验。今蒋帝也以素食致荐,这比天监十六年诏书更进了一步。梁武帝以此再向诸寺僧尼施压,意在推动僧团内部全面素食。

至此出现了思想史上前所未有的吊诡局面。身为居士的梁武帝一方,援引《楞伽经》《涅槃经》等如来藏系经典“食肉者断大慈种”之说,主张全面素食;与之抗辨的慧超、法宠,都是当时的律学名僧,他们的意见则是恪守声闻戒中许食“三净肉”的立场。换言之,汉传佛教延续千年之久的素食传统,起初是由居士推动奠立的。在这场辩论中,居士的态度比僧人更为激进。最终,梁武帝以戒律和《涅槃经》之说时先后为依据,将后者奉为佛陀究极的教说,赢得了辩论的胜利。

僧尼奉行的戒律,和居士所坚持的慈悲原则,需要实现某种统合,这就是菩萨戒。

皇帝菩萨

《魏书·岛夷萧衍传》云:“(萧)衍崇信佛道……令其王侯子弟皆受佛诫,有事佛精苦者,辄加以菩萨之号。其臣下奏表上书亦称衍为‘皇帝菩萨’。”东魏史臣以异样的眼光描述梁武帝的崇佛之举,实则武帝之受菩萨戒,经过了周密的考虑。

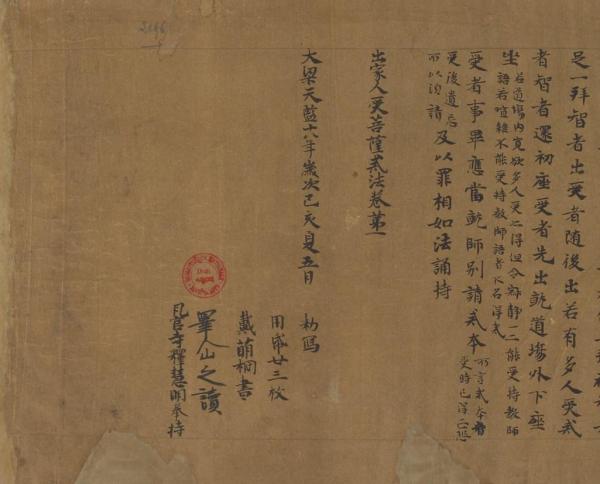

天监十八年(519)四月八日,梁武帝在无碍殿(或称等觉殿)受菩萨戒,次年改元普通。敦煌遗书P.2196跋尾题记云:“大梁天监十八年岁次己亥夏五月/敕写”。学者指出,据写本尾题和序文,当拟题为“(在家)出家人受菩萨戒法”。今存部分为该作品卷一,从内容和抄写者等信息判断,这是梁武帝受菩萨戒同时编纂的指导在家、出家两方的仪式手册(土橋1979:839-840;諏訪1997:88)。

菩萨戒的特点在于在家、出家皆可受戒,一旦得戒,则从发菩提心之日起直至证得涅槃,历经轮回而戒体不失。另外,受戒者并非从僧人那里得戒,而是从十方佛、菩萨处直接获得。称为“智者”的僧人在仪式中只扮演见证人的身份。宣说菩萨戒的经典,有北凉昙无谶译《菩萨地持经》、南朝刘宋译《菩萨善戒经》以及稍后成立的伪经《梵网经》等,梁武帝敕撰《受菩萨戒法》巧妙地糅合了此前流行的六家学说,又有新的创造。最引人注目之点,是在家人受“摄众生戒”和“摄善法戒”的环节,被分别问以十个问题,要求受戒者发誓不惜身命,而行布施;出家人所受声闻戒,则需要通过重受或者转戒的方式转化为菩萨戒。智者要说“某甲善男子,有识神以来至于今生,浪心浮动,客尘所染,……不能远大,止尽形寿”(372-375行),经过忏悔等环节得“摄大威仪戒”,鲜明地突出了菩萨戒对声闻戒的殊胜(Janousch1999:130;船山2019:258-259)。

自东晋末年“沙门不敬王者之论”始,出家僧人始终处于文化上的优势地位。在觉悟之路上,僧人是探索者和领导者,在家人则为檀越,是佛教信仰的赞助者和外护者。菩萨戒思想的兴起,特别是梁武帝对受菩萨戒仪式的再创造,无疑是对僧俗关系的一次重大调整,在繁琐细密的仪式设计中,提高了居士佛教实践的地位。

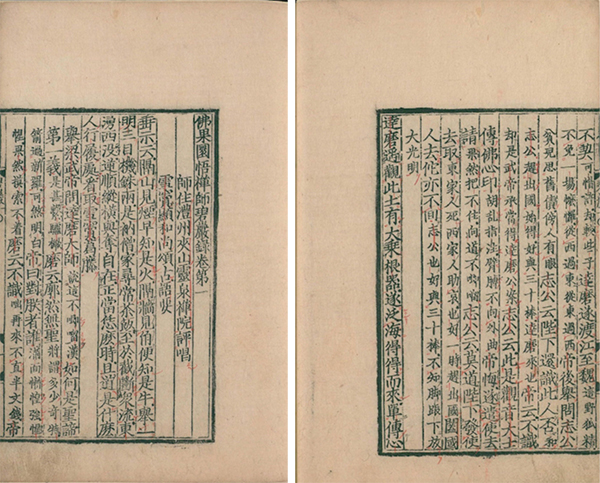

普通八年(527)三月,梁武帝在台城北面开大通门,对面立寺,以“大通”之反切对调,命名“同泰寺”,并于该年改元大通。从此,台城之外的同泰寺和宫城之内的重云殿就成为梁朝中后期上演大型佛教法事的舞台。这类大型集会通常包括皇帝亲自讲解《涅槃经》《般若经》,无遮大会以及最为隆重的皇帝舍身。陈金华曾经归纳过这类具有嘉年华狂欢意味的法会的几个特点:首先,所谓无遮大会、平等会,不仅意味着参与人数多达数十万,并且在理论上没有身份的限制;第二,法会围绕讲经或者舍利供养展开;第三,法会最核心的部分其实是参与者大规模的财宝布施;第四,极端的自戕行为将活动引向高潮;最后,作为天人感应的结果,法会往往有远方异邦的使节和异僧出现(Chen2006)。可以想象,如此盛大的仪式会给普通的民众和周边政权带来何种冲击性的效果。

大同十一年(545)和中大同元年(546),重云殿和同泰寺相继遭灾(《梁书·武帝纪下》《南史·梁本纪中》),这样的事件被记录进正史,预示着梁武帝作为“皇帝菩萨”主导的佛教仪式行将崩解。不过,在结束本节之前,还有一桩疑案值得一提,这就是梁武帝舍道归佛事件。

《广弘明集》卷四有梁武帝《舍事李老道法诏》,中、日两国学者皆斥其伪,一则年代舛误,天监三年文中所涉诸人如邵陵王萧纶还没有出生;二则态度激烈,武帝宣称“老子周公孔子等,虽是如来弟子,而化迹既邪,止是世间之善,不能革凡成圣”,号召诸臣“反伪就真,舍邪入正。”如此表态,与梁武帝会合三教的自我标榜似有违和。

其实两者都可解释。首先,这件文献还有更早的史源,见于法琳《辩正论》。法琳的版本包含“尚书令何敬容、中书舍人任孝恭”等五位官员的名衔,合以邵陵王萧纶的历官年代加以考证,不难确定文献成立于大同七年(刘林魁2007)。第二,法琳、道宣拟题为“诏”、“敕”,实则开头一段武帝的自我表白“稽首和南十方诸佛、十方尊法、十方菩萨僧”,观其文体当为疏文,又说“神笔自书于重云殿重阁上”,宣言的场合也值得注意。最重要的是,此时已接近梁武帝执政的晚年,内忧外患,矛盾异常尖锐。特别是大同初年陶弘景去世,五年(539)有道士袁矜以妖言煽惑叛乱,这些都有可能促使将近八十高龄的梁武帝做出决绝的表态,彻底抛弃道教、倒向佛教。

通观梁武帝一生的信仰轨迹,宛如存在一个逻辑的链条。落实了作为轮回主体的神明之存在,祭祀的素食和僧尼的不断大慈种子才获得意义,菩萨戒方有依凭。盛极一时的大型法会,作为核心要件的财宝布施,乃至舍身,则本是受菩萨戒发弘誓愿的应有之义。大体说来,前期的思想基调是儒佛并重,后期则一意崇佛。东晋南朝调和三教,常以佛教为究极,儒、道为权教,并将三者视为阶段性的演进,最集中的表述可见于沈约《究竟慈悲论》。梁武帝《会三教诗》云“少时学周孔,晚年开释卷”,不仅是其个人心路历程的表白,或许也反映齐梁时人整体的时代感受。以受菩萨戒和同泰寺为标志事件改元,传递出这样的意图。

但必须强调,这一系列的改革措施并不存在事先预定的路线图。举例而言,大同二年(536),萧子云上奏,在革除宗庙牺牲十七年后,郊庙歌词仍然袭用梁初沈约的旧制(《梁书·萧子云传》)。这个颇有点黑色幽默的细节,显示了梁武帝改革随意和非理性的一面。改革中的相关思想和实践,并非梁武帝个人的创造,在整个东晋南朝经历了漫长的酝酿和博弈。从实际效果来看,改革虽然对梁朝境内乃至周边政权都形成不小的辐射力,不过也激起了一些反弹和离心,之后的历史走向,在相当程度上是沿着相反的方向展开的。限于篇幅,本文暂且割爱。

功过后人评

梁武帝死后,梁朝随即倾覆。围绕梁武帝虔诚的宗教信仰,和梁朝的国运,僧俗史家形成了多种论述。赞誉者有之,斥责者亦有之。唐贞观二年(628),太宗对侍臣说:“梁武帝父子志尚浮华,惟好释氏、老氏之教……武帝及简文卒被侯景幽逼而死。”又说:“朕今所好者,惟在尧舜之道,周孔之教。”太宗的这一表态,被载入《贞观政要》(卷六“论慎所好”),反映了唐初君臣对梁代政教的基本判断。此后朝臣批评君主营建佛寺,铺张靡费,每每援引梁武帝佞佛亡国的先例。

在批评的声浪中,一种新的佛教观逐渐浮现。姚崇晚年告诫族中子弟云:

佛者觉也,在乎方寸,假有万像之广,不出五蕴之中,但平等慈悲,行善不行恶,则佛道备矣。何必溺于小说,惑于凡僧,仍将喻品,用为实录,抄经写像,破业倾家,乃至施身,亦无所吝,可谓大惑也。(《旧唐书·姚崇传》;参见吉川1982;Strange2018)

姚崇清晰地表达出将佛教的道德教化,与财富的布施供养加以切割的想法。这一论调在八世纪初的朝堂谏诤中屡屡重现,它避免了直接批评君主的佛教信仰,而谋求具体措施的调整。这看似只是一种劝诫的策略,其实在佛教宗派的内部早有共鸣,这就要谈到新兴的禅宗。

唐初道信、弘忍率领数百弟子,定居在大别山区的湖北蕲州修习禅定,号为“东山法门”。从高宗朝后期开始,武则天一改唐初崇道抑佛的态度,以营造东都为中心,迎请弘忍的弟子法如、神秀到嵩山传法,神秀的弟子普寂继续受到中宗的礼遇,号称“二京法主、三帝门师”。玄宗即位,皇室又转而青睐道教。信仰氛围的变化,导致各个宗派重新调整与权力中枢的关系。

开元初年,禅宗内部革命性的人物神会登场,标举乃师慧能所传南宗禅,指斥神秀、普寂“师承是傍,法门是渐”,否定两京传教诸师的正统地位。在神会及其弟子的批判中,重新构造了梁武帝的形象,杜撰出达摩见梁武帝的故事:

梁武帝问法师曰:“朕造寺度人,造像写经,有何功德不?”达摩答:“无功德”。武帝凡情不了达摩此言,遂被遣出。(独孤沛撰《菩提达摩南宗定是非论》)

众所周知,禅宗东传初祖菩提达摩的形象,是灯史的建构。甚至可以极端地讲,今传达摩相关事迹,几乎全无实证。南北朝末期的传记仅言达摩自南天竺来到中土,后至北魏洛阳附近面壁修行。达摩见梁武帝,话不投机,乃一苇渡江,这是八世纪初期的创造(関口1967:117)。

这种杜撰传递出什么信息呢?原来,在梁亡以后的佛教史叙事里,与梁武帝的会面,是诸宗教义合法性的证明,摄山三论和浙东乌伤傅大士教团,都强调其所传教义为梁武帝所服膺、首肯。而在神会的新叙事里,梁武帝恰恰是佛教正信的反面,达摩则代表了新的佛教理解。《金刚经》云:“若菩萨以满恒河沙等世界七宝布施;若复有人知一切法无我,得成于忍,此菩萨胜前菩萨所得功德。”道信、弘忍的语录中,也有“心外无佛”的表达。此处的匠心在于,它接过了唐初君臣对梁武帝的批判立场,巧妙地运用这一批判,通过梁武帝和达摩的形象反差,更加鲜明地突显了禅宗简易直截的实践与传统宗派的距离。

因此之故,达摩见梁武帝的公案被后世禅家津津乐道,《坛经》借慧能之口进一步解说“功德在法身中,不在修福”。素有“禅门第一书”之称的《碧岩录》也收录了这则故事,作为习禅者参究的话头。

史评的定格,和宗门文献的脸谱化演绎,使梁武帝的形象脱离了南朝三教交涉的文化氛围。而作为南朝居士佛教的代表,武帝亲自授意史籍仪注和思想作品的编纂,留下了足够丰富的细节。千载之下,仔细研读《梁书》《广弘明集》等原始文献,尚能依稀捕捉到一个挑战我们惯常理解,然而色调瑰奇的思想世界。

参考文献

李猛(待刊)《梁武帝蕭衍〈敕答臣下神滅論〉再考》

刘林魁(2007)《梁武帝捨道事佛考辨》,《學術探索》2007年第五期, pp.97-101

遠藤祐介(2017)「梁代における『神滅論』批判と宗廟祭祀改革」,『武蔵野大学仏教文化研究所紀要』33, pp.1-23

金子修一(2018)《古代中国的皇帝祭祀》,徐璐、张子如译,西安:西北大学出版社

諏訪義純(1997)『中国南朝仏教史研究』,京都:法藏館

関口真大(1967)『達磨の研究』,東京:岩波書店

土橋秀高(1979)「ペリオ本『出家人受菩薩戒法について』」,『戒律の研究』,京都:永田文昌堂, pp.832-886

船山徹(2019)『六朝隋唐仏教展開史』,京都:法藏館

吉川忠夫(1982)「仏は心に在り—『白黒論』から姚崇の『遺令』まで—」,福永光司編『中国中世の宗教と文化』,京都:京都大學人文科學研究所,pp. 47-102.

Chen, Jinhua(2006). “Pañcavārṣika Assemblies in Liang Wudi’s Buddhist Palace Chapel”, Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol.66(1), pp.43-103

Janousch, Andreas(1999). “The Emperor as Bodhisattva: The Bodhisattva Ordination and Ritual Assemblies of Emperor Wu of the Liang Dynasty”, McDermott, Joseph ed. State and Court Ritual in China, New York: Cambridge University Press, pp.112-149.

Strange, Mark(2018). “When Emperor Wu Met Bodhidharma: A Reading of Mid-Tang Religious Policy,” Asia Major (2018) 3d ser. Vol. 31.1, pp.119-65.

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司