- +186

黑命攸关|21世纪的黑豹党?黑权运动的延续与转化

近日,明尼苏达州的黑人因涉嫌使用20美元假钞而死于警察暴力执法的事件,在全美各大城市掀起大规模抗议,成为上世纪中叶美国如火如荼的民权运动的回声。《澎湃新闻·思想市场》推出“黑命攸关”(此处采用豆瓣网友gonggong对BLM的翻译,特此致谢)专题,从不同视角切入这场声势浩大的黑人运动,并借此梳理二十世纪民权运动的遗产。

没有斗争就没有进步。那些声称赞赏自由却反对激怒的人,就像是不耕地却想得到庄稼,不打雷闪电却想获得雨水,不想听到浪潮的咆哮却想拥有海洋。

——弗雷德里克·道格拉斯

If there is no struggle there is no progress. Those who profess to favor freedom and yet deprecate agitation are men who want crops without plowing up the ground; they want rain without thunder and lightning. They want the ocean without the awful roar of its many waters.

——FREDERICK DOUGLASS

开始于5月底且仍在持续中的弗洛伊德抗议活动已经席卷了美国三十多个州、两百多座城市,成为该国自1968年民权活动家马丁·路德·金被枪杀以来规模最大的种族抗议事件。仅从参与的地域范围和人数来看,这次抗议活动的强度仅次于美国内战,使得新一代黑人激进运动再次引起全球舆论的关注。

一切其来有自。如果仅在8年前,当人们被问起什么样的集体行动可以展示非裔美国人对其种族受压迫历史的态度,答案多半是50年前的民权运动(civil rights movement)或黑权运动(black power movement)。一点儿也不奇怪,那些过去参与到这些运动的老人们反复在问:“今天的年轻人到底怎么了?为什么他们遭受压迫,却鲜有反抗?”不过他们很快被证明是错的。新的黑人激进运动也有一个响亮的名字:#Black lives matter。很难想象,如果缺乏运动组织者的长期社区投入以及跨组织和跨地域协作,黑人青年弗洛伊德的死可以带来如此声势浩大的集中抗议,并伴随着清晰和多层次的诉求。

那么,#BLM是民权运动或黑权运动在新世纪的重演吗?在这场运动中最引人瞩目的组织会成为新一代的黑豹党吗?谁是马丁·路德·金,谁又是马尔科姆·X?但也许正应了那句老话:“历史不会重复,只是押韵。”如果我们像国内一些舆论那样认为今天正在发生的运动只是照搬过去失败的革命经验,那么未免太过食古不化。而用当权者的意识形态来贬低和抹黑今天的新运动,则不光是贻笑大方,更可能是居心不良了。本文将简要介绍#BLM是如何处理民权运动与黑权运动的思想遗产的——这里的关系并不简单,既涉及到延续、继承和转化,也涉及到吸取教训、反思和发展。

民权运动与黑权运动

我们如何理解“激进主义”(radicalism)?一般来说,社会的主流叙述可以给我们一个很好的参照。自20世纪60-70年代黑人运动消退以来,一直有证据表明美国官方更倾向于认可以争取公民权利(如投票权、选举权和教育权)为主要目标的民权运动,并将其纳入学校、纪念活动等公民教育的范围,却刻意忽视紧随而来的黑人权力运动(black power movement,又称“黑权运动”),似乎希望它早一点被民众忘掉——后者以其对黑人自决的强调和对民权运动非暴力特征的否认而闻名。

因而在官方的叙述当中,当1964年约翰逊政府在马丁路德金的再三催促下颁布民权法案,宣告阻挠投票和种族隔离行为的非法化,美国就正式开启了一个“后种族时代”(post-racial era),意味着这片土地上即将不再有种族歧视和不平等,一切都会向好。这种乐观态度在第一位非裔黑人总统奥巴马上台时还达到了它的又一个顶峰。

然而历史真相并非如此。回顾1964年马尔科姆·X在民权法案被总统签署生效前发表的演讲《选票或子弹》(The Ballot or the Bullet),我们发现这位运动领袖在向他的听众提出警告:当前的选举不过是一场政治游戏,是白人对黑人进行收买以纳入现行秩序的手段。

“不到选举的时候你就找不到他们(白人政治家),他们作出虚假的承诺来填补我们的失望,但这只会让事情更糟······我不是一个政治家,我既不是民主党人也不是共和党人,我也不是一个美国人······我是作为美国所谓民主的受害者在说话······我们没有看到美国梦,我们遭遇的只是美国噩梦(American Nightmare)······如果你会进监狱,那又怎样?如果你是一个黑人,你生来就在狱中。”

这些放在今天仍然极具穿透力的话语表明,分歧从一开始就公开存在,运动具有两个迥乎不同的方向。《从公民权利到黑人解放》(From Civil Rights to Black Liberation: Malcolm X and the Organisation of African-American Unity)一书的作者威廉·赛丽斯(William Sales)在杜波依斯(W.E.B Du Bois)“双重意识”(double conscious)的基础上,发展出这样的观点:白人实际上通过“美国梦”和“种族关系仪式”(etiquette of race relations)两类意识形态取向来实现种族主义的控制。“美国梦”促使黑人渴望融入到一个被白人建构出来的富足美好的生活幻景,“种族关系仪式”则让黑人处于种族等级的底端,在主从关系中产生相对白人的自我贬低意识。简单的说,一边是招安,一边是压抑。就意识形态而言,对“美国梦”以及”种族关系仪式”的不同态度,决定了民权运动与黑权运动的关键性分歧。

也是从这一核心出发,当下的#BLM总体上更接近于黑权运动,不仅将种族主义批判建构在对美国制度的整体性批判之上,而且强调黑人社区的自主性,试图为全球社会变革提供更进步的替代性方案。这使它展现出一种不同于传统民权组织(如NAACP)的激进姿态,并因而在运动的头几年遭到来自民主党和共和党两边的批评。需要提前交代的是下文对“#BLM”、“blm”、“m4bl”三个代称的用法做了明确区分,由于#BLM运动的去中心化性质,其内部包含着不同的立场和行动。其中的激进派已经发展为一个由50多个核心组织相互协作的运动联盟M4BL(黑生命运动,Movement for black lives),并在很大程度上主导了#BLM运动的方向。与此同时,存在一个专门设立的独立组织blm,它是M4BL最具有影响力的参与组织之一。下文在对运动的关键性战略思想(以及它们如何相互交织)展开论述时,也会注意展示不同主张之间较重要的差别。

对制度性种族主义的批判

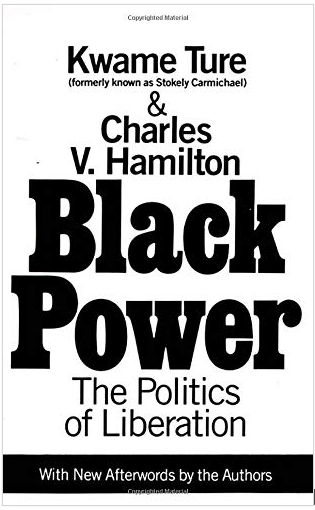

我们现在很容易在新闻网站和社交媒体上看到#BLM运动者针对制度性种族主义(systemic/institutional racism)的批判言论。这一术语最早来源于学生非暴力协调委员会(SNCC)的两位创始人斯托克利·卡迈克尔(Stokely Carmich)和查尔斯·汉密尔顿( Charles V. Hamilton )于1967年一起撰写的著作《黑人权力:解放的政治学》(Black Power: The Politics of Liberation)。这本书很明显地继承了马尔科姆·X关于黑人民族主义的思想,将黑人自决放置到一个核心的位置,并带有更为浓厚的社会主义色彩,以示与白人资本主义体系的区别。

在作者看来,有必要区分个体性种族主义和制度性种族主义。前者往往更加显而易见,更容易受到公众的谴责,例如“(白人)恐怖分子炸毁黑人教堂并杀死黑人儿童“,抑或”黑人家庭搬入白人社区,他们的房屋却被烧毁,人被赶了出去”。但制度性种族主义被认为是更具有根源性质的,它使得黑人家庭缺乏足够的食物、住房、医疗和教育设施,黑人社区成为世代延续的贫民窟。可是很少有人指责后一种种族主义,因为它是由“社会中那些已经建立起来的受人尊敬的力量运作”所带来的结果,也更加隐形。实际上,直到今天人们还在指责黑人贫穷是由于他们自己的懒惰和不负责任,这与他们指责那些攻击黑人的白人不够善良的做法其实是基于同一种观念:好像一切只是个人修养的问题,种族主义不过是下雨天不小心粘上人们裤腿的泥渍。

对制度性种族主义的批判首先乃是对黑人身份集体和历史存在的一种承认。这个种族是在漫长的三角贸易中被白人殖民者从非洲掠夺到美洲土地上来的。南方棉田和老爷家的奴隶,大迁移中的廉价劳动力,被种族隔离的二等公民,被扔弃在缺乏投资的内城贫民窟,毒品战争以来的大规模监禁,金融危机下的无家可归,新冠疫情中的惨重损失,这些进程中从始至终的强迫性安排,使得种族主义得以在经济、政治和文化等各方面贯穿美国的历史。只有在这种批判和承认的基础上,我们才能理解#BLM将对非裔美国人的历史赔偿作为运动明确目标的正当性。(就在6月13日,加州议会通过了赔偿法案,将建立专门小组负责研究具体的赔偿事宜。)

也正是沿着制度性种族主义的框架,以塞德里克·罗宾逊(Cedric Robinson)为开端的黑人激进学者在黑人街头运动偃旗息鼓以后的几十年里发展出一套更为精细的理论框架——种族资本主义(racial capitalism)。这不仅指种族等级制的历史传统甚至可以追溯到欧洲民族国家形成的过程——前资本主义时代的封建社会,是种族主义塑造了资本主义,而且指如果没有奴隶制资本主义就无法存活。直到今天资本主义依然通过对非白人种族的商品化和其它形式的掠夺来延续自身。在M4BL官网上我们可以看到这样旗帜鲜明的宣言——我们是反资本主义者,我们相信并理解:黑人在当下的全球种族资本主义的体系之下绝不会获得解放。也正是基于这些分析,M4BL提出经济正义的诉求,要求扭转生产和分配不公,并在历史赔偿的项目中要求为每个黑人提供最低生活工资(minimum livable wage)——无条件基本收入的另一种代称。

从黑人民族主义到国际主义

在黑权运动的传统中,国际主义主张实际上与黑人民族主义(Black Nationalism)相互嵌合。这一传统的思想来源仍然可以在《黑人权力:解放的政治》中找到:斯托克利·卡迈克尔和查尔斯·汉密尔顿将非裔美国人视为美国内部的被殖民者,尽管并不存在一块实存的殖民地,但美国黑人的存在即是殖民地本身。就像宗主国要求非洲的黑人为他们采集和运输原材料那样,白人也从美国黑人在棉田和工厂里付出的劳动中剥夺剩余价值,非裔美国人因而与他们在非洲受到英国和法国侵略的黑人同胞共享了历史和斗争目标。

这一战略思想并非简单的修辞。正如弗朗兹·法农在《大地的不幸者》中指出的,构建“民族意识”和“民族文化”是进行反抗殖民主义斗争的必要过程。“民族文化”也只有与物质上的斗争相结合才能真正摆脱殖民主义的枷锁。尽管这种本质主义的认识论通过把非洲黑人同化为一个整体从而忽视了内部的差异性,但作为战略在当时被认为是可以接受的。

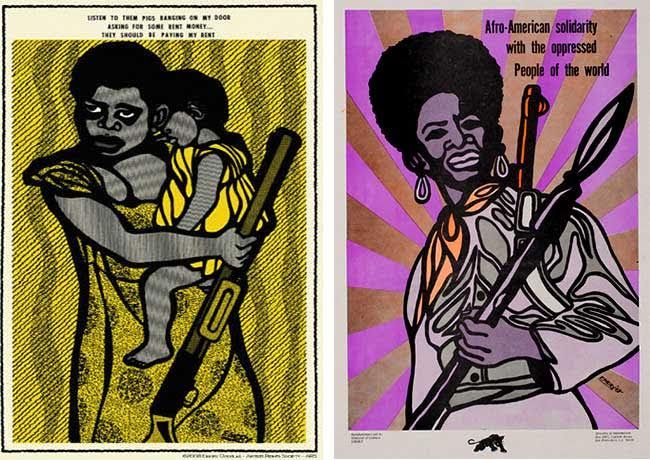

黑权运动的这些主张也与当时的国际环境密不可分。1960年代经历了非洲殖民地争取独立和自主权的高潮,十年间前后共有32个地区从宗主国的控制中摆脱出来并成立国家。 古巴的社会主义革命和建设、中国的文化大革命和越南战争都对美国黑人的激进运动产生影响。正是在这种更为广泛的意义上,运动者认为美国黑人争取黑人权力、要求自决的斗争是全球反帝解殖运动的一部分。这股思潮也与不断发展的泛非主义以及日后兴起的非洲未来主义产生了交织。马尔科姆·X在生命中的最后几年建立了非裔美国人统一组织(Organization of Afro-American Unity),作为对大洋对岸非洲统一组织( Organisation of African Unity)的回应。运动中的黑豹党曾在英国、阿尔及利亚创建国际分支。一些流亡的黑权运动者则在非洲积极开展促进泛非主义和社会主义的政治活动。

相比之下,在今天的#BLM参与者中谈论国际主义似乎更难以理解。作为组织的#BLM的确在英国和加拿大拥有国际分支,在这次弗洛伊德抗议活动中我们也看到跨越国界的联动。但这种活动所建构的统一身份似乎是难以持续和略显空乏的。如果说1960s黑权运动中的黑人民族主义或是服务于串联起“第三世界”的社会主义革命图景,或是设置了泛非主义的民族-地域联合的明确议程,那么#BLM的国际参与者似乎仅仅是抗议针对黑人的暴力事件本身。这也是他们对这项运动最直接的理解,因此决定了抗议的联动仅仅可能停留在对美国运动的声援上,而尚难以转化为可与美国本土程度相匹敌的本地运动。响应最热烈的地区也往往是与美国存在相似种族问题的发达国家。这显示#BLM要开展全球活动,面临着与黑权运动时期完全不一样的国际反应。

另一方面,#BLM的运动者似乎也意识到必须直面民族主义这一前辈运动遗产可能带来的副作用。尽管对非洲的想象仍然时常出现在黑人社区的文艺创作当中(例如2018年的影片《黑豹》),但这个憧憬的确比1960s更加遥远和陌生了。blm在其官网上宣称,今天的黑人社区存在着一种普遍的“狭隘民族主义”,而要建立一个“将所有人带到最前沿”的运动,就必须超越它。运动的联合创始人Alicia Garza在一次访谈中说道:“当我们说Black Lives Matter时,我们并不是在说其他生命都不重要。我们并不是说其他有色人种和移民社区里的生命不重要。我们对狭隘的民族主义政治不感兴趣,对压迫奥运会(oppression olympics)也不感兴趣。”正是基于此,M4BL设置了专门针对移民的议程,例如要求撤销1996年《犯罪和移民法案》,结束驱逐出境、移民拘留和移民海关执法局的突袭行动,并在移民法院中设置合法代表。#BLM的另一位联合创始人Opal Tometi则长期致力于促进移民正义的社区工作,她本身也是一位尼日利亚裔的移民后代。通过移民议题的讨论和行动,#BLM因此具有更广泛的国际行动的潜力——尽管目前这一点似乎还没有展现出来。

此外,与许多人的想象不同,尽管#BLM以黑人种族问题作为分析和行动的切入点,但其政策平台所提出的许多目标是具有普惠性质的,例如真实的全民医疗保险,工人在公立和私营机构的组织权,结束自然资源的私有化以及警察的去军事化。这些目标显然体现出M4BL对美国当代左翼运动议程的广泛吸纳。

然而在政策方向以外,运动出于独立性而时常表现出的对结盟的谨慎,却反而招致了一些左翼建制派的批评。实际上,自黑权运动开始,激进运动者就注意保持与体制内工会、自由派民主党人以及改良团体的距离。基于这一点,#BLM常常受到的指责是,运动过于注重身份政治框架下的边缘群体,从而忽略了阶级政治的有效性。然而对阶级政治的关注并不意味着要被纳入到官僚化的体制框架内。当#BLM的西雅图运动者在2016年民主党总统候选人桑德斯的演讲中上台打断他时,#BLM遭到了来自一些白人左翼的攻击——采用了在历史上反复出现的经典叙事:黑人的身份政治打破了工人阶级团结,使得统治者坐收渔利。这似乎在暗示,是#BLM扩大了种族分裂,从而导致特朗普上台,民主党人败选——听上去就像是黑人导致了种族主义。在这些指责者看来,并不存在黑人的独特利益。只要白人工人阶级的利益得以最大化,黑人也同样会受益。因而他们不明白为什么#BLM的运动者会拿民主党中最进步的政治家开刀。但这被黑人运动者认为是错的,我们在后文还会谈到这一点。

在社区自决中探索替代性方案

我们常常会听到黑豹党在黑人社区当中开启免费早餐、儿童教育和扫盲以及免费医疗的一系列生存计划(survival programs),而持枪的黑豹党党员也通过警察巡逻(police patrol)的方法对黑人社区行使武装自卫权。FBI曾经将这类计划视为黑豹党最具有威胁性质的活动,因为这是动员和组织社区的有效抓手。但令人吃惊的是,今天的#BLM在社区自决的计划上走得比黑豹党更远。M4BL要求实现社区的集体所有权,包括广泛建立食品、住房等合作社、土地信托以及社会经济网络;社区对学校和执法机构实现直接民主控制,并通过参与式预算(participatory budget)参与各级的财政决策;从警察和监狱撤资并将财政预算转移给黑人社区的建设项目。通过不同目标组织的协作,这些计划正在落实当中。

很大程度上,社区自决是对斯托克利·卡迈克尔和查尔斯·汉密尔顿所强调的“社区意识”(community consciousness)的发展。在他们看来,“社区意识”是黑人取得民族自决权的基础。黑人权力的实现必须保证黑人社区的自我控制。但在黑人社区内部建立起来的权力机制又不能移植美国体制,比如黑人也不应该照搬或融入美国的代议制民主政治:

“黑人权力······并不等同于将黑色面孔放进办公室。黑色的能见度不是黑人权力(black visibility is not black power)。”(《黑人权力:解放的政治学》)

黑人当中受过教育的知识分子也应该避免被收编、纳入白人(资本主义)秩序:

“黑人的目标绝不能是融入中产阶级······中产阶级的价值观允许黑人社区破败的持续存在······它基于物质的扩张而不是人性的增长······这一阶级是反人道主义的且是一种使种族主义持久化的社会力量。”(《黑人权力:解放的政治学》)

因而需要对美国进行“政治现代化”。这个过程分为三步:(1)质问社会旧的价值观和制度;(2)寻找新的和不同形式的政治结构来解决政治和经济问题;(3)扩大政治参与基础,使更多的人参与决策。

然而很不幸,这一目标并没有通过黑权运动而实现。后种族时代黑人社区最大的变化之一,正是黑人精英被纳入美国主流体制,且没有改善大部分底层黑人的生活状况。尤其在奥巴马的时代,有成千上万黑人官员、黑人公司高管以及知名度很高的黑人好莱坞名流和专业运动员,但这只是白人用来掩盖自己“色盲”的手段,因为还有更多的黑人没有被看到和听到。根据皮尤研究中心(Pew Research Center)2014年的最新报告,白人家庭的财富中位数仍然是黑人和拉丁裔家庭的13倍。白人家庭年收入中位数为71,300 美元,而黑人为43,300美元。黑人的房屋拥有率仅为43%,而白人为72%。站在黑权运动的立场上去考虑,一小部分黑人精英获益了,并且背叛了他们的社区。

因而重提社区自决的战略思想无疑是M4BL对黑权运动理想的延续。但可以肯定的是,M4BL的社区自决思想已经不是黑豹党早期那种试图把社区组织视为无产阶级政党与群众取得联系的渠道的主张,而更接近于黑豹党领袖休伊·牛顿(Huey Newton)在1970年以后的思想转变。他提出用公社联合主义(Intercommunalism)来取代国际主义(Internationalism),因为在他看来,像中华人民共和国和越南民主共和国这样的地区不应该被称为国家(nation),而应被称为人民解放的领土。世界革命应当建立起遍布于全球各地的独立社区,由这些社区组成合作框架下的公社联合主义。尽管M4BL的社区概念并没有镶嵌在休伊的公社联合主义的框架当中,但对“社区”自洽的强调以及对“国家”的否定是气脉相通的。后文“废除主义”一节将进一步佐证这一点。

在具体的落实方案中也同时可以感到M4BL从晚近运动和思想中接受的影响。它既是一种政治层面的”激进民主“,旨在对代议制民主政治进行变革,要求去层级化的民主控制(甚至是尽可能多的直接民主)以及用不同目标的委员会替代划分选区的选举政治,因而从中可以找到占领华尔街运动和自治马克思主义理论的影子,又旨在动摇私有制的合法性,要求工作场所的生产民主以及公共资源的集体治理。这些思路都展现出非常强烈的替代色彩。M4BL预计到2024年要实现5-10个黑人自治社区的建设,一切正在进行中。

废除主义:对国家暴力投否决票

6月8日,当弗洛伊德抗议事件的核心区域——明尼阿波利斯的市议会通过解散警察部门的议案时,运动者们举着“废除警察”的标语在街道上呼喊。缺乏对这一话题日常关注的人或许会感到这一切是从天而降的奇闻。然而这并不是一时的头脑发热,与警察和监狱废除主义(Abolitionism)相关的学术研究和政策呼吁其实已经有不短的历史。

有关废除警察的最近一本杰作来自2017年出版的《警务终结》(The End Of Policing),作者Alex.S.Vitale在书中指出,美国警察系统的局部改良措施要么只是促进了它自身机构和权力的扩张,闯进了它不该闯的领域,从而导致更糟糕的结果,要么就是治标不治本,根本无法避免暴力的过度使用以及针对黑人社区的种族主义偏见。在这种情况下,黑人社区中的无家可归者、身心障碍人士、性工作者、学生、帮派青年、毒品使用者、移民和偷渡客以及政治行动者只能继续承受着原本不应承受的虐待,从而加剧了他们的生活困境。

Michella Alexander则在更早的《新吉姆·克劳:色盲时代的大规模监禁》(2010年)一书中探讨了监狱系统的种族主义。她指出,通过上世纪80年代起由美国政治家开启的毒品战争,黑人种族被有针对性地遭到不成比例的拘捕和监禁。这一趋势一直延续至今,使得美国人口虽然只占世界人口的5%,监狱人口却占到全世界的25%。仅仅在30年内,美国监狱人口扩张了七倍,达到二百万以上,其中有超过一百万名非裔美国人,黑人被监禁的比例是白人的六倍。作者认为这种大规模监禁是一个种族化的社会控制系统,使得被监禁的黑人陷入到遭受社会歧视以及经济边缘化的底层生活中去,无法摆脱犯罪循环。

同样关键地,国家暴力机关的废除主义思想在激进运动中得以广泛接受,还应该归结为历史上黑人运动所遭受的残酷镇压。街头运动中警察的过度暴力是常态,甚至在民权运动中具有标志性意义的塞尔玛到蒙哥马利游行——在马丁·路德·金“非暴力”的口号下,也在埃德蒙佩特斯大桥上遭到警察的暴力袭击并造成伤亡。类似的事件不胜枚举。此外,FBI针对黑人运动的激进化制定了专门的计划(COINTELPRO),不仅对黑权运动中的领导人进行监听,安插间谍,对参与运动组织者的家人进行骚扰和恐吓,而且长期进行有计划的谋杀和逮捕。

黑豹党的核心领导人休伊·牛顿于1967年以谋杀罪名被捕,直到1970年获释。尽管在狱期间,黑豹党发起了“释放休伊”(Free Huey)的示威活动,这一口号在全球许多地方得到响应,成为反对美国种族主义和帝国主义的标志,扩大了黑豹党的影响力,但休伊·牛顿的被捕仍然对黑豹党的组织工作产生了巨大的负面影响。在他被捕期间,接替他的领导人弗雷德·汉普顿(Fred Hampton)和马克·克拉克(Mark Clark)也在芝加哥被警察有预谋地杀害。当休伊被释放以后,由于他与另一位领导人艾尔德里奇·克里夫(Eldridge Cleaver)在应对FBI策略上的分歧,黑豹党陷入了分裂。SNCC前领导人斯托克·卡迈克尔则在成为黑豹党的名誉主席并试图推动两个组织合并时,被FBI捏造具有特工身份,从而导致他与黑豹党的决裂,并于次年在危险中离开美国。

镇压还表现为对黑人激进运动高潮消退后长达几十年的清算。在2007年旧金山八君子(San Francisco 8)事件中,八名黑豹党前党员以涉嫌在1971年谋杀警察为由遭到逮捕。被捕者中曾有人在1975年就被提起诉讼并做了陈述记录。这些记录成为三十多年后进行清算的依据。然而当法官发现这种记录是在警察对嫌疑人进行了长达三天的酷刑折磨后作出的,一切就不可采信了。这些酷刑包括电击、鞭打、殴打、感觉剥夺、用塑料袋和湿毛巾造成窒息等等。直到一年后,指控才被撤销。

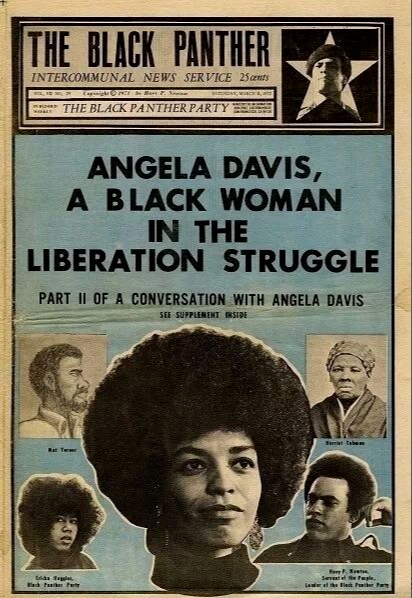

在这样的背景下,黑人激进主义者逐渐发展出废除主义以及对监狱工业综合体(prison-industry complex)的批判理论。对这一理论作出基础贡献的也正是曾在黑权运动中经历过逮捕和监禁的马克思主义女权主义者安吉拉·戴维斯(Angela Davis)。安吉拉在上世纪60年代曾在加州大学洛杉矶分校任教,并最终由于其共产党员的身份而遭到解雇,由于在1970年卷入一场黑人嫌犯与白人警察枪击事件而受到指控。她没有直接参与枪击事件,但她被认为购买了嫌犯所使用的枪支,这导致她四处逃亡并在几个月后被捕。自上世纪90年代以来,通过多本相关著作(如Are Prison Obsolete、Abolition Democracy: Beyond Prisons, Torture, and Empire),她将美国囚犯人数的迅速增长归因于私人监狱公司的政治影响,他们通过向政府监狱机构提供商品和服务以牟取暴利,而政府机构则希望借此来增加就业机会、促进经济增长并有效地控制有色人种等剩余人口。监狱工业综合体的最常见代理人包括签订廉价监狱劳务合同的公司、建筑公司、监视技术供应商、经营监狱食品服务和医疗设施的公司、惩教人员工会、私人缓刑承包公司、律师以及代表他们的游说团体。改变这一体制的根本方法是废除警察和监狱,将这些投资转移到社区当中以改善有色人种的经济条件。从这里我们可以看到,如果没有安吉拉·戴维斯的理论贡献,我们在今天就看不到#BLM中关于废除主义的呼声。

但并不是所有参与到#BLM运动中的组织都支持废除主义。尽管我们可以看到像MPD150这样的激进变革组织,他们对明尼阿波利斯市的警察局进行了几十年的效能评估,并认为必须废除这个机构。他们同时把美国警务工作的起源追溯到奴隶巡逻:巡逻队伍由奴隶主组成,将逃跑的黑奴抓捕归案。这些巡逻队中有一些直接演变成了警察部门,例如南卡罗来纳州的查尔斯顿警察局。因而他们认为“警察是种族控制制度的延续”,黑人“仍在与内战作斗争”。但也存在像零运动(Campaign Zero)这样的改良组织,他们认为通过加强对警察执法的问责制、加强训练、增加社区互动、给警察安装人体摄像头等措施就可以解决问题。尽管零运动并非M4BL联盟中的组织,但仍然属于#BLM运动的一部分。

交叉性:走向承认差异的联合

这张Huey Newton的著名照片中,他身着黑豹党的典型制服,左手执矛,右手执枪坐在一把藤条椅上,地面则铺着一张黑白相间的斑马纹地毯。照片底部标注着几行小字:“种族主义警犬必须立即从我们的社区撤出,停止对黑人的肆意谋杀、残酷和折磨,否则将面临来自武装人民的愤怒”。在六七十年代,这张照片成为黑豹党的宣传海报,在许多黑人的心目中,它成为“黑人权力”的一个具象阐释。

然而,这张照片也代表了上世纪黑人运动的另一个重要方面,那就是由克里斯马型的男性领袖主导的运动政治。当运动整体呈现出对男性气质的强调,女性运动者就不得不忍受性别偏见和父权制的招待,更不用提性少数运动者(例如Bayard Rustin),尽管Ta们为运动做出了突出和实际的贡献。因而,伴随着黑人激进运动的是黑人女权主义在1960年代的兴盛。

一个不得不提的人物是埃拉·贝克(Eella Baker)。作为一名黑人女性,她的工作影响了从全国有色人种协会(NAACP)、南方基督教领导人会议(SCLC)到学生非暴力协调委员会(SNCC)、黑豹党(BPP)在内的一系列关键运动组织。但她对运动中的男性霸权持广泛批评。埃拉·贝克曾经担任SCLC的第一任主管,但在短暂任期后被迫离开了组织。这一职位被给予了马丁路德金的一位男性伙伴。在埃拉·贝克看来,马丁路德金高高在上,与黑人民众的接触不多,且SCLC的权力过于以金一人为中心。1960年,埃拉·贝克帮助举行抗议活动的黑人大学生创建了SNCC,并鼓励这一组织更加注重集体领导、基层组织和女性参与。“做事的人做决定”,这就是埃拉·贝克给年轻人们的忠告。然而,SNCC的女性仍然没有机会成为该组织的最高领导者。许多时候,她们只是被任命为文职和家政人员,而男性则参与决策。因而在1964年的一次组织会议上,女性运动者提交了一份文件,指出女性在组织中的边缘地位,并把男性针对女性的偏见与白人针对黑人的偏见作类比。凯西·海登(Casey Hayden)和玛丽·金(Mary King)后来据此写作了《性别与种族》,这成为黑人女权主义中的重要文本。到1968年,女性专门在SNCC中成立了黑人女性解放委员会以推进相关工作。

尽管黑豹党比以往任何的运动组织都更加注重性别平等,并将女权主义作为官方指导思想的一部分,但黑豹党仍然没有避免类似的问题。黑人女性进入黑豹党的领导层是在警察大量逮捕和杀害男性成员的情况下发生的。埃莱恩·布朗(Elaine Brown)曾在1974-1977年间担任黑豹党的主席,但这是由于前主席休伊·牛顿因谋杀罪而逃亡到了古巴。休伊指认她接替主席职位,并在1977年返回美国后不到一年内重新成为了主席。埃莱恩·布朗在1992年的回忆录《权力的味道》中写道,为了维持自己的领导工作,她必须保持男性气质的工作作风,只有这样才被认为是正常的。而当她管理黑豹党学校的女性同事里贾纳·戴维斯(Regina Davis)遭到一名男性同事的殴打时,休伊·牛顿并未对肇事者进行谴责,表示不愿意破坏男性之间的团结。这一事件直接导致埃莱恩·布朗离开黑豹党。

事实上,没有女人的工作,黑豹党是无法运作的。到1968年,黑豹党有三分之二的成员都是女性。黑豹党在社区开展的生存计划大多数时候依赖女性成员,无论是烹饪厨师、教师、医护人员还是管理计划者的工作。

而黑人女权主义为今天的黑人激进运动贡献了一个非常关键的战略思想:交叉性(Intersectionality)。这一理论指出人们是由于多种因素(社会、政治身份等等)的独特结合而受到不公正待遇的。它反对孤立地分析每个造成不公正的因素,就比如对黑人女性的歧视不能理解为对黑人(男性)和(白人)女性的歧视的相加。因而在考虑到扭转社会不公正的局面时,比如在社会运动中,不能由于忽视了相互联系的压迫因素而忽略了边缘群体。

因而我们会在#BLM的各类组织中看到许多担任领导者职务的女性以及酷儿。事实上,#BLM的最初三位发起人Alicia Garza、Patrisse Cullors和Opal Tometi均是女性,且一位是女同性恋者,一位是跨性别女性。在弗格森抗议中运用社交媒体进行现场报道并一直具有广泛影响力的DeRay Mckesson则是一位男同性恋者。我们在#BLM的政策当中也可以看到许多针对边缘群体(包括跨性别、障碍人士、移民、有犯罪记录者等等)困境的诉求。这无疑加强了运动长期团结的可能性。

然而,一种常见的质疑是,这种交叉性模糊了阶级政治的界限。就像我们在“黑人民族主义”一节提到的那样,一些批评认为黑人运动本身就是对工人阶级的分裂——无论是以种族还是以性别、性取向等身份为基础的政治运动,根本上都是对工人阶级运动团结性的破坏。它们转移了焦点和注意力,分散了力量,从而更容易被各个击破。但这种批评与资本主义民族国家笼络工人阶级的策略其实是一致的:它们都塑造出一种虚假的均质化的利益分配,似乎工人与资本家在作为国家实体进行国际竞争后会有相同的受益,实际上掩盖了资本家剥削工人的事实。交叉性政治的核心精神在于,受压迫者的利益应该放在优先位置考虑,尤其是作为边缘群体的多重因素的受压迫者。造成分裂的真正原因并不是身份政治本身,而是对身份政治的不予承认,比如种族主义和性别歧视。而弥合这种分裂的方法不是否认它而是直面它。因而,唯一能够克服分裂的方法是进行交叉性的分析,并塑造一个承认差异的运动联盟。

例如,当我们在谈论家政工人的待遇时,必须谈到有色人种女性以及移民女性。今天的“家政工人”之所以不被纳入到能够获得保障的劳动关系范围内,不仅是由于固化的性别分工使得女性参与的家务劳动长期不被视为有价值的劳动,而且由于有色人种女性在历史上常常充当白人家庭的家仆,相比白人女性参与社会生产更为滞后,这让家政工作带有了种族等级制的色彩。在职场上工作的中产阶级白人女性选择价格低廉的黑人或移民女性以节约再生产的开销。对于第三世界移民女性来说,缺乏高资历证明也使得她们不得不接受这种“本来没有人做”的工作,缺乏本地住房则使得她们必须接受长期住家的工作。还有研究显示,雇主实际上雇佣不同种族、肤色和文化(例如是否来自英语国家)的家政工人来从事不同的任务,并提供有差异的薪水,从而在家政工人内部形成了等级制度。

另一个反驳更能够揭露对#BLM破坏团结这种批评的荒谬之处:它似乎假设如果没有这些“纯粹”(和“纯粹”的白人一样纯)阶级政治以外的运动,最根本的阶级斗争就会降临。它没有考虑到现实中体制工会和政党政治对阶级运动的吸纳,也没有考虑到民族国家和等级制度并不会随着阶级斗争的暂时胜利而消亡,它们也阻碍了阶级斗争的胜利。当然,它没有考虑到阶级以外的任何东西。

实际上,交叉性会使运动更多、更密集、更广泛。#BLM是当今美国以工人阶级为绝对参与主体的运动中最具规模也是最为激进的。注意#BLM进行结盟的工会组织,例如为15美元而战斗(Fight For $15,以餐饮业等服务业工人为主)和教师工会——这些是全新的未受建制派控制的工会,最具有战斗性。这些人要建立一个新社会,而不是选举一个民主党人去推行新的罗斯福新政。黑人是革命的领导者,而不是白人。

但也许,接受来自各方面的质疑和挑战,是运动者必须面对的常态。尽管运动已经历经了八年的考验,并且在与历史和现实的互动中形成了有机的战略思想,但它将要面临的困难可能还有很多。能否实现运动所制定下来的远景规划,还取决于能否根据形势变化进行关键战略的调整,并发展出适宜的具体战术。但正如运动者Alicia Garza所说的那样,要在当下重建一个黑人解放运动,首先需要最大程度地动员黑人社区,使人们愿意发出自己的声音,走上街头,关心彼此,想象一个不一样的未来。至少在这一点上,#BLM已经成功了。也许在下一个八年,我们会看到它更多的突破和创造。

- 无缝衔接上帆时间

- 廊坊4.2级地震,京津冀有震感

- 一批房产类“自媒体”被禁言

- 国务院办公厅转发商务部《关于支持国际消费中心城市培育建设的若干措施》的通知

- 成都:力争2025年人工智能核心产业规模达到1300亿元、增速超过30%

- 鲁迅的第一篇白话文小说是

- 敦煌莫高窟的主要艺术形式是雕塑和

- 14西川|怀念海子

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司