- +1

梅列日科夫斯基 : 托尔斯泰为"肉的探索者",陀思妥耶夫斯基为"灵的探索者"

19世纪俄罗斯文学"黄金时代"的最高点可以说是由托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基这两座并屹的巨大山峰达到的。这两位艺术大师都极其真诚,都拥有巨大的才华,都紧张不安地探寻真理,并且最后都诉诸宗教的精神。他们生前有过参加同一个演讲会的机会,却终于未能见面,但互相都熟知对方的作品,有一些公开或私下的评论。陀思妥耶夫斯基相当推许托尔斯泰的天才,但也承认与之思想上有分歧。托尔斯泰准确地认出陀思妥耶夫斯基是一个"浑身都是斗争的人",故而认为不宜"树作后代纪念和学习的榜样",但他一生都极喜爱《死屋手记》一书,认为是包括普希金在内的所有新文学作品中"最好的书",他读了《被欺凌的与被侮辱的》也深为感动,据说在他秘密出走去世时所待的阿斯塔波沃车站的站长房里,随身带有两本书:一本是蒙田的《随笔集》,另一本就是陀思妥耶夫斯基的《卡拉玛佐夫兄弟》,他认为人们可以在陀思妥耶夫斯基的人物身上"认出自己的心灵"。两位大师在精神和艺术上都有一些共同和相互吸引的方面,但是,在很多方面仍可说相当不同乃至对屹。"托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基的比较"于是也就成为一个富有意义的课题,构成了一系列文献。

最早的系统研究如"白银时代"的梅列日科夫斯基的两卷本《托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基》,他称托尔斯泰为人的"肉的探索者",而称陀思妥耶夫斯基为人的"灵的探索者"。他强调他们两人的对立,甚至说:"如果我们想在各个时代和各个民族的文学中找到一位与托尔斯泰截然相反的艺术家,那么,我们只能指出陀思妥耶夫斯基。"如果说陀思妥耶夫斯基是俄国文化的"正命题",那么,托尔斯泰就是其"逆命题"。罗扎诺夫则简洁地写道:"托尔斯泰令人吃惊,陀思妥耶夫斯基令人感动。"他说陀思妥耶夫斯基是沙漠中的骑士,背着一只箭囊,他的箭射向哪里,哪里就流血。说陀思妥耶夫斯基是宝贵的,托尔斯泰则总是"说教","说教"并不能留下什么,而陀思妥耶夫斯基则活在我们心中,他的音乐永远不会消亡。自然罗扎诺夫是陀思妥耶夫斯基的崇拜者,他批评 "托尔斯泰的宗教",说这"莫不是一个养尊处优、声名远扬和无忧无虑的土拉地主的东跑西颠?""缺少切肤之痛——这是托尔斯泰不可饶恕的一面。"但他又赞扬托尔斯泰,说他超过普希金、莱蒙托夫和果戈理的地方"便是整个生命的高尚和严肃";问题不在于"他做了什么",而在于"他想做什么"。托尔斯泰"梦寐以求的东西"比任何人都崇高。

英国作家王尔德认为陀思妥耶夫斯基没有托尔斯泰那样广阔的视野和史诗的庄严,但他有十分强烈的感情,十分激烈的冲动,善于处理人物心理上最深沉的奥秘和人生最隐蔽的动机,具有无比忠实而可怕的现实主义特征,用的是一种十分微妙的客观方法。另一位英国作家福斯特也说:"没有一个英国小说家像托尔斯泰那样伟大——也就是说,给了人的无论日常还是英雄的生活如此完整的一幅图画;也没有一个英国小说家像陀思妥耶夫斯基那样探索人的灵魂到如此的深度。"施泰纳认为托尔斯泰是一个"史诗传统的后代",而陀思妥耶夫斯基是一个"莎士比亚之后的悲剧大师"。在陀思妥耶夫斯基写完《卡拉玛佐夫兄弟》之后不到四十年,托尔斯泰所期望的一些事情和陀思妥耶夫斯基所恐惧的大部分事情就实现了。许多评论者也注意到,若将托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基和19世纪欧洲作家如巴尔扎克、狄更斯相比,他们两人就都可以说具有强烈的思想倾向性,但若将托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基相比,托尔斯泰则还是更为纯粹和伟大的艺术家,而陀思妥耶夫斯基则更接近于是艺术家中的思想家,在思想上有着更高的成就。为了进一步说明陀思妥耶夫斯基与托尔斯泰在思想上的不同特点,我们可以再引述一下别尔嘉耶夫对两人的比较。

[美] 乔治·斯坦纳 著严忠志 译

浙江大学出版社

2011年10月

别尔嘉耶夫认为:陀思妥耶夫斯基猛烈的动力性格指向"变",但却肯定历史传统,承认政府与教会;托尔斯泰只是静态事物的描绘者,却反叛历史与宗教的传统,否认东正教,轻视帝国,甚至不曾接受文化的至上地位。陀思妥耶夫斯基知道革命正在人的精神的地下室酝酿,知道它必然会来临,他预见到它的方法与结果。托尔斯泰则对革命一无所知,什么也没有预见,但他自己却像一个盲人一样被卷进革命的过程中。如果说托尔斯泰是比陀思妥耶夫斯基更优秀精细的艺术家,陀思妥耶夫斯基则是比托尔斯泰更伟大的思想家,他对事物的认识更为广阔,了解永恒的人性矛盾。而托尔斯泰的道德说教则是偏执的、单线的。

在别尔嘉耶夫看来,托尔斯泰在艺术上的伟大超过其思想的不凡:他的思想观点有时浅薄得惊人,几乎是俗气的。而陀思妥耶夫斯基醉饮思想观念,在他的书中浸透了思想观念,他笔下的主要人物只要开口,就从口中汩汩地涌出思想;而一切思想都围绕着"那些该死的永恒的问题"转。陀思妥耶夫斯基在哲学上态度是谦和的,他说,"在哲学方面我很弱,但对哲学的爱却不弱——那是非常强的。"就学院派哲学而言,他确实弱,而那种哲学也非常不适合他;但他的直觉天才却知道正确的路途,事实上他是真正的哲学家,而且是俄罗斯最伟大的。他从哲学所学到的可能不多,教给它的却很多;暂时性和局部性的问题他可能留待哲学自己去处理,但只要是关于最终的事物,则哲学必将长久生活在陀思妥耶夫斯基的旗帜之下。

由此,别尔嘉耶夫指出陀思妥耶夫斯基与托尔斯泰对20世纪及后世的不同影响。他说,当20世纪初叶,当一股精神的与宗教的观念之流涌出,而与俄罗斯知识分子中的实证论和唯物论背道而驰的时候,这股潮流的代表——罗扎诺夫、梅日列科夫斯基、舍斯托夫、伊万诺夫等,统统把自己置于陀思妥耶夫斯基的标准上:他们统统是他的心灵之子,并立意要去解决他所提出的问题。托尔斯泰在舞台上占的空间比较大,但陀思妥耶夫斯基的影响却更广更强。要触及托尔斯泰,容易得多,他容易被人认作是宗师;但陀思妥耶夫斯基所耕种的却是俄罗斯心灵那复杂而锐利的形而上学思想。别尔嘉耶夫特别耐人寻味地提出人大约可以分为两种,一种是被托尔斯泰的心灵所吸引的,一种是被陀思妥耶夫斯基的心灵所吸引的,而比较喜欢一元论和纯理性主义的"托尔斯泰类"的人很难正确地领会陀思妥耶夫斯基,不仅如此,他们还常常不喜欢他。别尔嘉耶夫还特别指出"文化的破产"给20世纪带来的灾难性后果,因为文化正是导向生命之实相的道路:神圣生命的本身正是精神的至高文化。他认为在这一方面,托尔斯泰对俄罗斯的影响是可悲的;陀思妥耶夫斯基则如一切伟大的民族作家一样,是混杂的,如果说他劈出了一个文化的危机之绝壁,他却并非文化的敌人,而托尔斯泰却与文化敌对。别尔嘉耶夫立足于独特的基督教立场更为推崇陀思妥耶夫斯基,说陀思妥耶夫斯基远比托尔斯泰更配得宗教改革者之名。托尔斯泰摧毁了基督教的价值观,试图建立他自己的价值观;他所提供的东西只是消极性的,而陀思妥耶夫斯基没有发明新的宗教,是忠于基督教的真理及其永恒的传统。别尔嘉耶夫甚至说,"就我个人所知,还没有一个人比陀思妥耶夫斯基在基督教的写作上更深刻。"

[俄] 梅列日科夫斯基 著 杨德友 译

华夏出版社

2015年12月

除了别尔嘉耶夫以上谈到的托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基的思想之别,伯林的一个比较也颇值得注意。伯林引希腊哲人Archilochus "狐狸多知,而刺猬有一大知"一语,认为这种一元与多元之别是作家与作家、思想家与思想家,甚至一般人之间的差别最深刻的一项。例以俄国,伯林认为,普希金实际上是19世纪头号狐狸,而陀思妥耶夫斯基则是道道地地的刺猬,若以普希金、陀思妥耶夫斯基为两端,正可度出俄国文学的幅广。至于托尔斯泰,伯林认为托尔斯泰天性是狐狸,却以为自己是刺猬,并努力想做刺猬。他的天赋与成就是一回事,他的信念,连同对自己成就的解释又是一回事。

在我看来,从陀思妥耶夫斯基的精神追求来说,陀思妥耶夫斯基确实表现得像是刺猬,他渴望一种终级的、一元的真理,亦即基督的真理,但是,在他的作品中,尤其是艺术作品中,他却表现得像是狐狸,总是在探测向各个地方去的可能性。他是一个内心渴望着一种单纯、统一的真理的寻求者,但由于他总是在寻求,他决不停住脚步,决不满足于定论,他就总是在他的小说中同时保持着一种对于一元真理和多元对话的同样强烈的渴望,在这个意义上,我们也许可以说陀思妥耶夫斯基是一只想做狐狸的刺猬,在他那里,同时保持着狐狸的广度与刺猬的深度:即从问题意识来说,从对根本问题的执著追求来说,陀思妥耶夫斯基是刺猬;但是,从问题的解答来说,他又并非刺猬,他意识到真理或这些根本问题的答案并非是简单的,他没有成为教主或圣贤、先知的意图,乃至没有那种可能被人们认作教主或圣贤的客观倾向。他没有紧紧追随和围绕着他的信徒,没有形成主义或教派。爱好他的人是散落的个人。他是一以贯之地追问的刺猬,而非固守某一教义的刺猬。他在追问中自然有自己倾向于某一解答的思想倾向,但他并不封闭地固执于这一倾向,而是也注意到其他的倾向。他的现实感强过托尔斯泰,尤其是在处理概念时的现实感高出托尔斯泰许多。他深深地体会到人的某种差别性,尤其是少数和多数的差别性。这使他不可能简单地处理真理,更不易盲目地宣教真理。

其他评论者还提到了他们的另一些区别,诸如小说类型的"独白小说"与"复调小说"(巴赫金);重点描写农村与重点描写城市(弗里德连杰尔)等等。巴赫金指出托尔斯泰小说中的独白倾向耐人寻味,在托尔斯泰的小说中已经出现了一种单一的倾向,而在陀思妥耶夫斯基那里,则始终有一种众声喧哗。不过,我们不欲在此全面比较托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基,而仅在这里试图指出陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰的不同可能有一些个人境遇方面的原因,这种差别也许部分的可以从他们个人的境遇得到某种解释。

托尔斯泰一生的事业可以说相当顺利,他出身贵族,一直家境富裕,富有田产,从不必为谋生烦恼,一生不知穷困为何物,并很早就获得作家的巨大声誉;早年没有受过政治迫害,而当后来他对沙俄政权和教会越来越持异议时,他的世界声誉已经为他构成了一道保护的屏障;他的婚姻亦可说顺遂,妻子虽不能说完全理解他,但也挚爱着他。他身心正常,朋友很多,晚年更有许多朝拜者,在世界上也门徒甚众。而陀思妥耶夫斯基出身军医之家,很早就感受到经济的压力,父母早亡,自己又犯有癫痫病,成名作刚获称誉很快又遭嘲笑;不久,又因参加革命小组的活动被判死刑,临时改服苦役和兵役,在西伯利亚呆了约十年,创作活动中断;开始几次恋爱都不顺利,第一次婚姻也不很称心,妻子、兄弟与好友又在同一年去世,办报被封,负债累累,这种负债状况几乎一直持续到他生命终结,他的长篇小说差不多都是在预支稿费、限定日期的情况下写作的,为此只能得到远低于托尔斯泰、屠格涅夫的稿酬。他性格不擅交往,甚至一度的好友斯特拉霍夫也弃他而投向托尔斯泰,在他死后对他进行攻击。

所以,我们在托尔斯泰的思想中,确实感到一种潜藏的、贵族式的居高临下的态度,甚至在其对财产、婚姻、文化的激烈拒斥中,也包含有某种贵族式的骄傲,在其道德与宗教方面的要求中,有一种精英似的极端彻底和严格。别尔嘉耶夫说:"托尔斯泰的呐喊是那种处在幸福的环境中、拥有一切,但却不能忍受自己的特权地位的受苦的人的呐喊。"他拥有荣誉、钱财、显赫地位和家庭幸福这一切而想竭力放弃这一切。

北京大学出版社

2017年9月

而陀思妥耶夫斯基的态度却是相当平民化的,是熟谙社会底层,深知其间人们的苦难,尤其是心灵的悲惨状态的。他是和他们在一起怜悯他们。他对自己的苦难也不张扬,不抱怨。他不喜欢谈论自己。默默地受苦、默默地写作、默默地消失,这是我们后来在罗扎诺夫的晚年,在《日瓦戈医生》中的主人公及其作者那里看到的同样特征。梅列日科夫斯基曾经在谈到陀思妥耶夫斯基的人格特征时说:"陀思妥耶夫斯基只是爱我们,作为一个朋友,一个平等的人,而非像屠格涅夫那样有一诗意的距离,也不像托尔斯泰那样有一传道者的张扬。他是我们的,在他所有的思想中,所有的痛苦中。他与我们在同一只杯子里浮沉。"基尔波京在《陀思妥耶夫斯基的世界》中也写道:"陀思妥耶夫斯基向无贵族那样的骄矜自重,亦无资产阶级那样的故作优雅。"

托尔斯泰出身富有的上层贵族,在他的生命历程中,没有上过"死屋"那一课,他的思想中也没有"地下室"那样一种阴深和暧昧。他的思想是单纯的,经常是直线行进的。他不像陀思妥耶夫斯基那样了解平民,不像陀思妥耶夫斯基那样了解社会底层,尽管他自认是在为社会底层呼吁。他是如此热烈地渴望与社会底层趋同,然而他还不是很了解他们,不了解他们的所爱、所恨、所欲、所求。托尔斯泰对现实的人性和人心的复杂性缺乏一种全面的和深度的理解,他所达到的只是表面上的或者说只是某一侧面的深度。他的呼吁是相当精英化的,他是站在高处呐喊,却从未完全浸没在人性和人心的黑暗的深渊。在他的思想历程中,虽然也有种种转折,但在每一个转折完成后的阶段,一切对他都是毫无疑问的。那些转折对他来说是为时甚短的,经常是突兀的,他很快就涉过黑暗的深渊而进入了通体透亮的"真理的光辉"之中。他迅速把选择的疑问和烦恼抛到了脑后,抛给了过去,剩下的事情就只是朝着这一新的方向奋斗了。而陀思妥耶夫斯基却仍然把所有的疑问和困惑仍然保留在自身之中,仍然是在黑暗的深渊中吁求光明,给人的印象是在即将没顶的沼泽中伸出了双手,渴望抓到坚实的彼岸,甚至哪怕只是可以稍许喘息片刻的坚硬的树枝。

陀思妥耶夫斯基预见到革命,而托尔斯泰却为革命所"预见" ——革命者预见到托尔斯泰将成为摧毁旧秩序的有力资源。托尔斯泰对传统文化、社会政治秩序,产权与法律的攻击确实有一种震憾人心、发人深省的意义,然而他没有看到另一面:一旦破坏了文化的植被,就很难一下恢复,20世纪的许多灾难就几乎是不可避免的;离开了法治,也就不会有自由;摧毁了政治秩序,人们将可能面对更为肆虐的权力;没有了产权,个人面对这种肆虐的权力也将被置于更无法保护自己的地步。他对人的要求很高,而人们却是站在地面上的,甚至是陷在污泥里的,解脱的办法并非是一个难以触及的天堂,而是慢慢可以爬出来的木板。他明于自己的理想却陋于知普通人的人心,他知道精神的一端,却不清楚物质和肉体的另一端。他了解贵族,却不了解百姓,尽管他极力否定自己的贵族气,然而却没有比他这种决绝的否定姿态更具贵族气的了。

我们在此并不是要扬陀抑托,他们两人各有自己的伟大之处,许多人的态度可能会像伯尔一样-他说他很难决定在两者中选谁,也许这个时候选陀,另一个时候选托,"并且,我觉得总是在反复变换着陀思妥耶夫斯基与托尔斯泰的时代"。但是,我们还是可以说,如果说托尔斯泰只接触到一端,陀思妥耶夫斯基却还通过自己的亲身遭遇而接触到另一端,接触到那浸在污泥中的一端,那人们很难摆脱的物欲和肉体的一端,那多数人所生活和面对的一端。赫克(J. Hecker)也写道:陀思妥耶夫斯基是通过客西马尼园找到上帝的,他通过死刑、流放学会选择鉴赏悲痛的宗教,并且热爱它,但他也知道另一面:俄罗斯灵魂为生活富裕和幸福所进行的斗争对他也不生疏,他理解俄国大学生们的精神困惑、志向和渴望,所以让阿辽沙还俗。托尔斯泰只反映出这个时代的一面,而从陀思妥耶夫斯基身上,却可以看出这个时代的两面。托尔斯泰的学说也许更适合于少数个人,而陀思妥耶夫斯基的思想则面对全体。

当然,客观说来,托尔斯泰的思想也可以说构成了对话的一方,但只是一方,而在陀思妥耶夫斯基那里,却同时出现了对话的双方,或者说出现了多重对话的各方。仅仅站在对话的一方很容易走向实力的"对阵"而不再是思想的"对话",这正是我们在陀思妥耶夫斯基死后俄国近百年的历史行程中所看到的。首先来临的是托尔斯泰的时代而不是陀思妥耶夫斯基的时代。陀思妥耶夫斯基也是一个"死后方生"的思想者,但还不是"死后即生",而是在许多年之后"方生",而且还可能将"生"、"死"许多次。只有在人们意识到实力的"对阵"并不解决问题后,人们也许才可以重新开始思想的"对话";只有在白昼的辉煌重归黯淡时,陀思妥耶夫斯基的思想才会在黑暗的背景上闪亮。然后,那些命定的思想者可能要学习在漫长的等待中等待黎明。人类没有办法做到让白昼永驻,相反,他们在对他们理想的阳光的直视中倒可能晃花双眼。只有到他们的眼睛重新熟悉周围的黑暗时,他们才能看清楚周围的一切,看清楚那是"真实的光亮"和那是"虚假的光亮"。时至今日他们才可能意识到,思想的"对话"比实力的"对阵"更可取,精神的黑暗必须用精神去驱散,而不能用武力去摧毁。

许多评论家还注意到陀思妥耶夫斯基作品的这一特点:即与对自然景物、环境的描写比较起来,陀思妥耶夫斯基的作品几乎整个被人物充满,他很少像托尔斯泰与屠格涅夫那样关心自然景物与周围环境的描写,他只注意人,注意"人身上的人",努力想认识人这一个谜。而在人当中,又尤其注意那使人之所以为人的精神和思想。

[俄] 陀思妥耶夫斯基 著 上海译文出版社

恩格尔哈特把陀思妥耶夫斯基的小说定义为不同于其他小说类型的"思想小说"。恩格尔哈特说:"他写的不是表现某种主题思想的小说,不是18世纪崇高的那种哲理小说,而是描绘思想本身的小说。在他的作品中这个对象就是‘思想’。他培育出一种完全特殊的小说,并把它发展到异乎寻常的高度;这类小说不同于冒险小说、感伤小说、心理小说或历史小说,而可以称作思想小说。"恩格尔哈特认为,陀思妥耶夫斯基的主人公同思想处于特殊的关系之中;在思想面前,在思想的威力面前,他一筹莫展,他变成了"思想的人",被思想搅得神志不清;思想到他身上,变成了一种威力,为所欲为地左右着、扭曲着这人的意识和他的生活;思想在主人公的意识中,过着独立的生活,因此实际上生活着的不是他本人,而是思想。描绘的重心因而就是左右着主人公的那个思想,而不是一般类型小说中主人公的生平。由此陀思妥耶夫斯基的小说便可界定为"思想小说",不过,这并不是通常所谓的思想性小说,即那种所谓写某一思想主题的小说,而是正通过情节中的人物在思考的"思想小说"。恩格尔哈特甚至认为后来所有的评论研究、几乎都难于企及那本身在思考的人物形象的高度。

但是恩格尔哈特没有从正面深入地阐述这种"思想小说"的辩证性质,深入揭示陀思妥耶夫斯基"思想小说"的独特性质这一工作是由巴赫金杰出地完成的,巴赫金也同样认为:阅读陀思妥耶夫斯基的大量著作会产生这样一种印象,即这里不是一个作家在创作和叙说,而是有好几位堪称思想家的作者在发出一连串哲理议论。但是,巴赫金不同意恩格尔哈特把思想与人分开,不同意他把陀思妥耶夫斯基作品的思想又纳入一个统一的,有着各个发展阶段和环节的体系。巴赫金认为:恩格尔哈特的主要错误,是他在开始给陀思妥耶夫斯基的"思想小说"下定义时犯下的。思想作为描绘对象,在陀思妥耶夫斯基作品中占着重要地位,但终究不是他小说的主人公。他的主人公还是人,他描绘的归根结底不是人身上的思想,而是如他亲自说的"人身上的人"。思想对他说来,要么是考验"人身上的人"的试金石,要么是他表现自己的形式,最后,也是最主要的,思想也许是一种媒介,一种环境,借此揭示人的意识的深刻本质。巴赫金认为恩格尔哈特对陀思妥耶夫斯基深刻的人格主义估计不足。因此巴赫金觉得,简单地说"思想小说"这一术语尚不很贴切,引人离开了陀思妥耶夫斯基真正的艺术目的。

巴赫金强调陀思妥耶夫斯基作品中思想与人物的不可分割性,其中密不可分的人物与思想对作家的独立性和多元性,以及思想与语言的对话本质。他认为,陀思妥耶夫斯基擅长既描绘他人的思想,而又保持其作为思想的全部价值;同时自己也与他人的思想保持一定的距离,不肯定他人的思想,更不将他人思想等同于自己的思想观点。思想的形象同这一思想载体的人的形象,是分割不开的。情况并非如恩格尔哈特所论,不是思想本身,而正是具有这一思想的人成为"陀思妥耶夫斯基作品里的主人公"。陀思妥耶夫斯基作品中所有的主要人物,都是冥思苦想的人,每个人都有种"伟大的却没有解决的思想",他们全都首先"要弄明白思想"。他们真正的整个生活和自己的未完成性,恰恰就在于需要弄明白思想。如果把他们生存其中的思想给排除掉,那他们的形象就会完全被破坏。换句话说,主人公的形象同思想的形象紧密联系着,主人公的形象不可能离开思想的形象。我们是在思想中并通过思想看到主人公,又在主人公身上并通过主人公看到思想。思想一向被看做是用概念阐述的对象,而在陀思妥耶夫斯基这里却成为被描绘的对象,这些看法确实可以看做是巴赫金的深刻洞见。

巴赫金进一步指出:陀思妥耶夫斯基能塑造思想的形象、能描绘思想的第一个条件是把人物看作"未完成的人"或"未定型的人";第二个条件则是他深刻地理解人类思想的对话本质,思想观念的对话本质。这本质就在于思想只有同别的思想对话之后,才能开始自己的生活,亦即才能形成、发展、寻找和更新自己的语言表现形式、衍生新的思想。同言论一样,思想也希望能被人听到,被人理解,得到其他声音从其他立场作出的回答,思想就其本质来说是对话性的;独白只是表达思想时一种带假定性的结构方式,思想、意识、一切受到意识光照的人的生活,本质上都是对话性的——巴赫金指出正是这一发现使陀思妥耶夫斯基成了伟大的思想艺术家。而由于这种对话性,作者和主人公的关系,主人公和其他人物的关系,也就都是处在对话中的"你我关系",而不是一种和"他者"的关系。作者总是在和主人公对话,而不是在描述或讲述主人公。他们都是在场的人,而没有谁缺席。因此,巴赫金把陀思妥耶夫斯基的小说称之为一种"复调小说"。

总之,巴赫金认为,陀思妥耶夫斯基在其"复调小说"里,对主人公所取的新的艺术立场,是认真实现和彻底贯彻了的一种对话立场;这一立场确认主人公的独立性、内在的自由、未完成性和未论定性。对作者来说,主人公不是"他",也不是"我",而是不折不扣的"你",也就是他人另一个货真价实的"我"("自在之你")。主人公是对话的对象,而作者只是对话的一个平等参与者。

巴赫金并指出陀思妥耶夫斯基的"复调小说"与"现时代"的关系说:

陀思妥耶夫斯基作为艺术家,他创立自己的思想,与哲学家或科学家的方法不同。他创立的是思想的生动形象,而这些思想是他在现实生活当中发现的、听到的,有时是猜测到的;也就是说这是已经存在或正进入生活的富于力量的思想。陀思妥耶夫斯基具有一种天赋的才能,可以听到自己时代的对话,或者说得确切些,是听到作为一种伟大对话的自己的时代,并在这个时代里不仅把握住个别的声音,而首先要把握住不同声音之间的对话关系、它们之间通过对话的相互作用。他听到了居于统治地位的、得到公认而又强大的时代声音,亦即一些居于统治地位的主导思想(官方的和非官方的);听到了尚还微弱的声音,尚未完全显露的思想;也听到了潜藏的、除他之外谁也未听见的思想;还听到了刚刚萌芽的思想、看到未来世界观的胚胎。

巴赫金的评论抓住了陀思妥耶夫斯基的小说有别于其他小说家、艺术家的一个基本特点。一般来说,一部艺术作品总表达着某种观念或者思想,但这种思想观念往往融化于人物与事件之中,而我们在陀思妥耶夫斯基的作品中却直接看到了思想——看到了赤身裸体的思想,看到了各种不仅具有深刻思想性、而且直接谈论和表述思想的对话和议论反复出现。读者不断受到这些思想的刺激,结果他们对这些思想的关心往往要胜过对人物及其命运的关心,这也许是因为陀思妥耶夫斯基关注的不仅是个别人,也不止是某一类型的人的命运,而是整个人类在现代的命运。而且,在陀思妥耶夫斯基的作品中,这些思想议论又不是要作为一种定论、结论、理论灌输给读者的,各种不同思想观念不是要按作者的统一观点来组织为一个具有最终结论的体系。在陀思妥耶夫斯基那里,作者的主要热望似乎并不是要以形象"感动"人,也不是要以某种思想"说服"人,而是要把他思想上的深刻困惑告诉读者,这并不是说作者就没有一定的倾向性,但选择的权利还是留给了读者自己。

因此,陀思妥耶夫斯基的小说确实迥然有别于一般的艺术小说,也有别于明确负载一种思想观点的"思想主题小说",以陀思妥耶夫斯基的同时代人为例,前一种艺术小说可以屠格涅夫为代表(托尔斯泰的大部分小说也属此类),后一种"思想主题小说"可以举车尔尼雪夫斯基的《怎么办》为代表。前一种艺术小说确实可以说构成了小说(或至少传统小说)的主要类型,它们虽然潜含有某种思想观念,但这些思想观念并非强制的、直露的、甚至它们愈隐蔽对艺术作品愈为有利,作者也是尽量隐于作品的人物之后,对各种人物保持着某种距离和客观性(就像陀思妥耶夫斯基对各种思想保持了某种距离与客观性);而后一种"思想主题小说"是相当直露的、单数的,甚至咄咄逼人的,它的流行往往与一个时代的思想氛围有关。我们也许可以说,在文学中,前一种艺术作品的作者占大多数,后一种作者是很少数,而像陀思妥耶夫斯基这样的作者就更少而又少了。陀思妥耶夫斯基在作家中就不仅是独特的,在他的时代就几乎还是唯一的。陀思妥耶夫斯基是艺术家中极为罕见的一个思想家,并且我们还将试图说明:他还是思想的艺术家中一个最伟大的提问者。

(来源于《道德·上帝与人》,作者:何怀宏,转载自经济观察报书评)

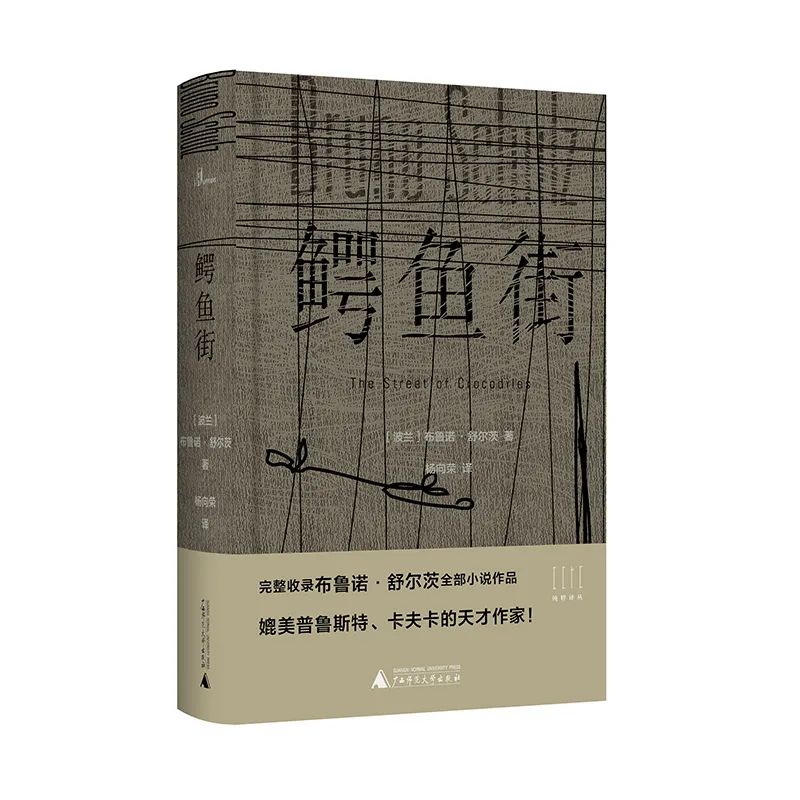

[波]布鲁诺·舒尔茨

本书收录了与卡夫卡、普鲁斯特比肩的天才作家布鲁诺· 舒尔茨存世的全部虚构作品:两部短篇小说集《鳄鱼街》《用沙漏做招牌的疗养院》,以及集外的3个短篇,构成了一个个既彼此独立又有内在联系的故事。

在这些短篇作品中,舒尔茨以高度的原创性描述了不同寻常的童年回忆,现实与幻想相融合,语言瑰丽,充满奇思。封面采用布面精装工艺,值得收藏!

——布鲁诺·舒尔茨诗篇》

黑陶

《在阁楼独听万物密语——布鲁诺·舒尔茨诗篇》是诗人、散文家、三毛散文奖、“万松浦文学奖”获奖作家黑陶从翻译家杨向荣翻译的《鳄鱼街》的29篇短篇小说,如《八月》《圣显》《肉桂色铺子》《鳄鱼街》《书》等,提炼、创作出的128首诗歌,每首诗歌都标注了小说出处。黑陶从翻译著作中挖掘提炼,选用成诗的句子、词语,不增加,不改动,只是进行了删削、拼接、分行、组装成诗,构成了这本独特的诗集。

“本质上,布鲁诺·舒尔茨是位诗人,伟大的诗人。这一点中国诗人、散文家黑陶敏锐地发现了。”

——《世界文学》主编、诗人、翻译家高兴

张清华

《海德堡笔记》是著名评论家、北师大教授、博士生导师张清华在海德堡大学讲学间隙的欧游杂记,包括《深秋海德堡》《哲人小路》《乌鸦与喜鹊》《日耳曼森林》《雨雪中的纽伦堡》等36篇。

在本书中,作者带着对遥远的异域文明的好奇,行走于城市和乡间,注目于那些山水、松林、河水、街道、建筑以及陌生的人和生命。

刘可牧

《七千里流亡》是一部不多见的中学生抗战流亡个人史述。刘可牧以独立的目光、生动的笔触详尽记述了全面抗战爆发后随中学流亡大后方的经历——艰难跋涉七千里,“读书救国”,弦歌不辍,展现了抗战大时代里,同学、师长等各色人物的种种际遇、命运,在实录笔下,众多人物的归宿也补叙于文中。

江子

《去林芝看桃花》是第七届鲁迅文学奖提名奖、江西年度最具影响力图书获奖作家江子的最新作品。共计26篇文章,围绕浙江、广东、四川、新疆、云南、西藏、福建、台北、江西这9个地域,将与之息息相关的人、物、事娓娓道来。所到所见之处皆幻化成作者笔下瑰丽的奇景,所忆所思之处便是与过往密切相关的奇闻轶事。

原标题:《纯粹阅读|梅列日科夫斯基 : 托尔斯泰为"肉的探索者",陀思妥耶夫斯基为"灵的探索者"》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司