- +1

复旦通识·学人疫思|向荣:“黑死病”与意大利和英国的抗疫

【编者按】疫情之下,“复旦通识”组织“学人疫思”系列,复旦大学通识教育中心邀请不同学科的教师撰文,从各自的专业领域与学术兴趣出发,对疫情展开不同角度的讨论,进行跨学科的深入解读和分析。不仅止于复旦的教师,该系列也会向其他高校的教师、学者约稿。本文系复旦大学历史系向荣教授的《“黑死病”与意大利和英国的抗疫斗争》。

1347-1352年,欧洲爆发了一场特大规模的鼠疫,即“黑死病”,导致一半左右的人口死亡。时至今日,欧洲人一提起“黑死病”仍无不谈虎色变。在经历了1347-1352年的大流行之后,“黑死病”并未从欧洲消失,而是反复发作,一直延续到1720-1722年马赛大瘟疫。欧洲面临前所未有的危机。据薄迦丘记载,1348年3月到7月,佛罗伦萨城里死了10万多人。他说:“多少雄伟的宫殿,华丽的大厦,漂亮的宅第,从前那可是达官贵妇出入如云,现在却十室九空,连个最卑微的仆从都找不到了”。但是,欧洲并未被危机所吞噬。在与“黑死病”的反复斗争中,欧洲人摆脱了早期的恐惧和疯狂,欧洲的公共卫生制度也随之诞生。

一、“黑死病”大流行期间欧洲人的反应

突如其来的“黑死病”让欧洲人心惶惶,一时间各种各样的反应都出现了,其中最典型的表现形式有三种:

一是逃离,这是人求生的本能反应。薄迦丘说在1348年疫病期间,一些“男男女女就只关心他们自己”,“他们抛下自己的城市、自己的家、自己的财产和亲人,尽量设法逃到别的地方,至少也要逃到佛罗伦萨的郊外”。尽管薄迦丘认为这是一种自私行为,但却是疫病期间普遍发生的现象。直到15世纪晚期,一份德意志手稿上还写道:“聪明的大夫有三条使我们远离瘟疫的黄金规则:迅速离开,走得远远的,不要急于回来。”

二是认为疫病是上帝的惩罚,于是从意大利开始,欧洲很多地方兴起了“鞭笞运动”。信徒们自发地组织游行,鞭打自己,以示忏悔,祈求上帝宽恕。教皇也参加过阿维尼翁的几次游行。但由于鞭笞者蔑视教会权威,并具有强烈地反犹主义趋向,1349年被教皇克雷芒七世宣布为非法。尽管如此,“鞭笞运动”在欧洲尤其是西北欧禁而不绝。

三是排外,外来移民、流浪汉受到歧视和迫害,其中犹太人受害最深。“阴谋论”者说疫病是犹太人在井中投毒所致,因此,在法国南部、西班牙、瑞士和德意志等广大地区都出现了迫害犹太人的浪潮。数百个犹太人社区被摧毁,大量犹太人被屠杀。2007年,考古学家根据阿拉贡王室留下的关于1348年春300犹太人在塔雷加被杀害的记录,在当地发掘出一处中世纪犹太人公墓,死者都是被极端暴力致死,不少人还有死后被亵尸的迹象。经历了“黑死病”期间的大迫害之后,犹太人在欧洲的活动中心被迫转移到了东欧。

二、意大利的抗疫斗争和制度创新

幸运的是,欧洲人并未停留在“黑死病”大流行初期恐惧、惊慌和对“他者”的仇恨之中,他们开始探索理性、务实的防疫措施。这关键的一步,是从意大利城市国家开始的。意大利著名史学家卡洛·齐波拉说:“为了同鼠疫作斗争,意大利北部主要国家发展出公共卫生体系。最基本的步骤是在1348年疫病大流行时采取的,到16世纪中叶该体系已经达到高度精密和复杂的程度”。意大利的抗疫措施主要有以下几个方面:

1、隔离。按照中世纪医学理论,“黑死病”是“瘴气”即空气污染造成的,因此应对措施要么逃离,要么治理污染源,如清理垃圾,打扫街道,冲洗屠宰场等。但是,早在1348年“黑死病”爆发期间,就有人根据经验认识到这是一种新的传染性疾病,并采取了紧急隔离措施。比如,当早期病例在米兰被发现后,米兰公爵立即下令将有病人的三户家庭堵死,无论病人或健康人,任其自生自灭。以这种近乎残忍的方式,米兰避免了“黑死病”大流行的灾难。

到14世纪70、80年代,常规化隔离措施在意大利建立起来。1377年,威尼斯前殖民地、亚得里亚海重要港口城市拉古萨颁布法令,规定外来人口和货物必须在城外孤立地点隔离30天方能入城。1380年意大利半岛的威尼斯和热那亚采取同样措施。1383年法国马赛将隔离时间延长到40天。从此“40天”成为意大利和欧洲隔离的代名词,事实上,“隔离”(quarantine)一词就是由意大利语的40而来。

2、建传染病医院。1399年鼠疫在意大利再度爆发,米兰公爵詹加莱亚佐·维斯孔蒂下令在城内建两所传染病院,将病人从家中移出隔离。次年,他将传染病院迁到城外偏僻处,他还将病人家属送到城外修道院集中观察。在他看来,控制疫情的关键是要将病人、与病人有过接触的人和健康人隔离开来,彻底切断传播途径。到15世纪中期意大利大多城市都新建了传染病医院。

威尼斯传染病医院是意大利的典范。1423年,威尼斯政府在潟湖拿撒勒的圣玛丽岛修建了第一所传染病医院。该传染病院的目的是双重的:一方面收治威尼斯本地的鼠疫病人,另一方面用来隔离来自疫区的船员。该病院后来被称为“老传染病医院”。1468年威尼斯在圣埃拉斯莫岛又建了一所传染病院,目的是对老传染病医院的病人进行二次隔离。因为政府发现有些在老传染病医院治愈返回威尼斯的病人继续传播疾病,因此,政府规定在老传染病医院出院的病人不得直接返回威尼斯,而是要转到新传染病隔离观察40天后再回去。

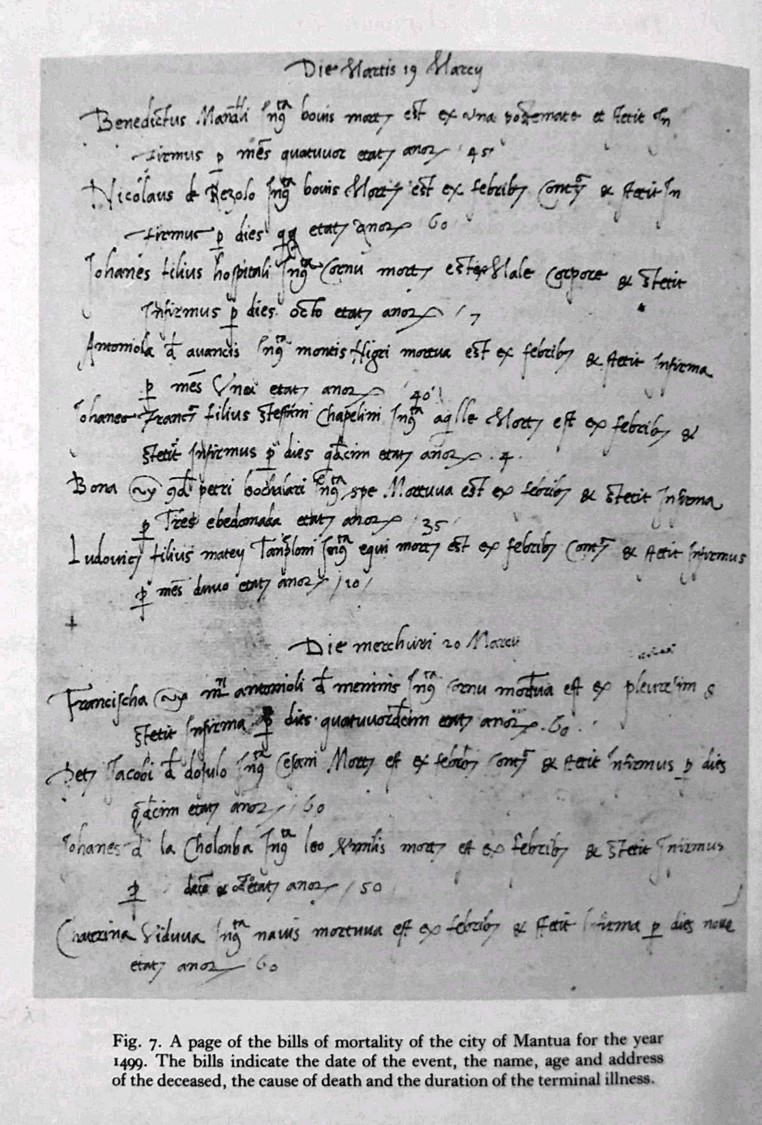

3、建立疫情通报制度。1399年疫情期间,米兰公爵詹加莱亚佐要求对病人和死亡人数进行统计,并以日报形式呈交他本人,以便亲自掌握疫情动态。后来,公爵的临时措施变成了常规性制度,病人和死亡人数也向社会公布,从而形成了欧洲最早的疫情通报制度。该制度随即被意大利其它城市国家借鉴和采用。

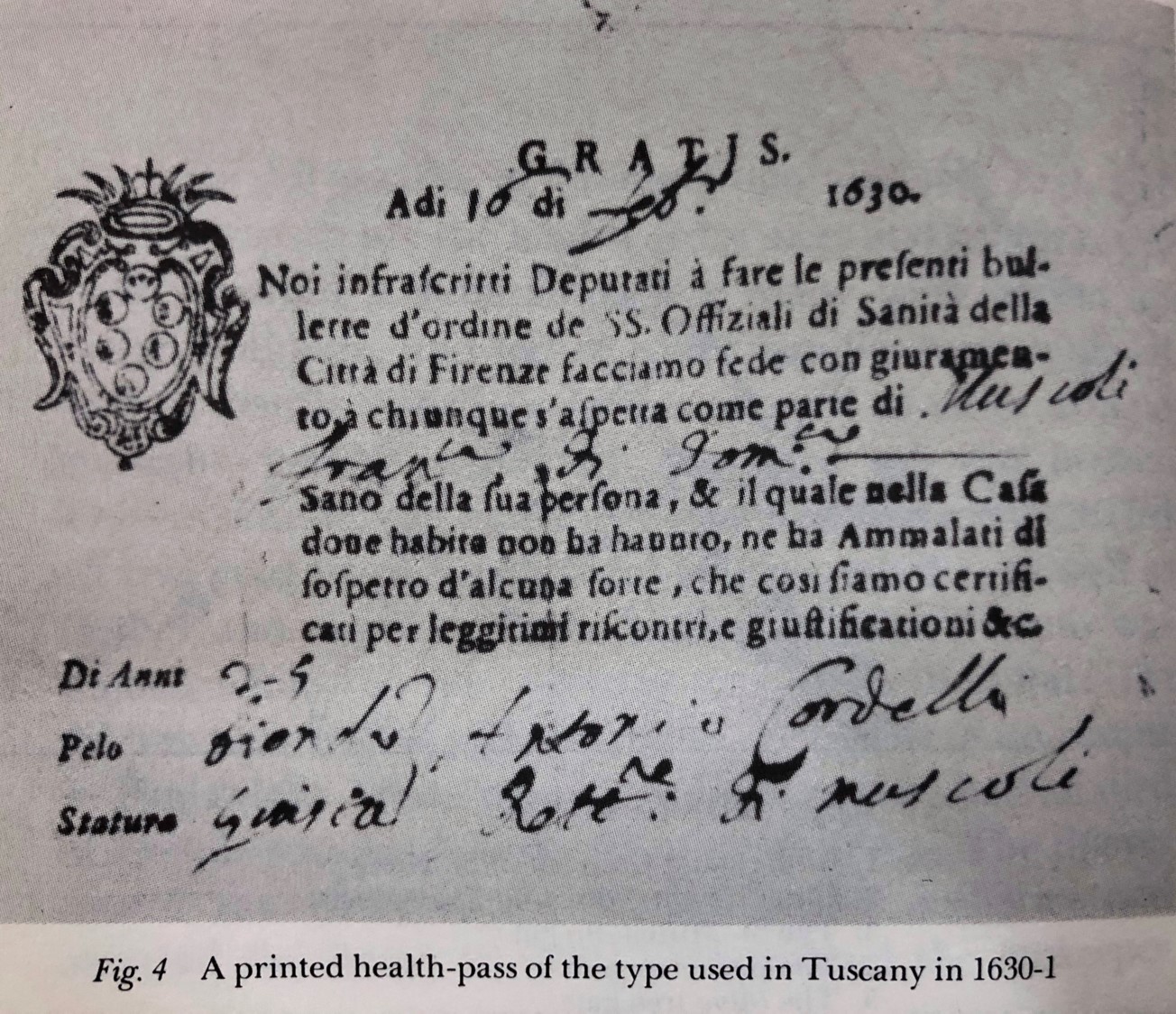

4、使用健康通行证。严格的隔离措施给意大利带来了安全,但也给意大利经济造成了负面影响,并引起了商人和依靠日工资生活的雇佣工人的不满。为了缓解防疫和经济生活之间的矛盾,意大利在15世纪中后期引入了健康通行证制度,没有受到疫情影响的人和货物可凭证通行。

5、成立常设的公共卫生机构。当1348年“黑死病”在意大利半岛肆虐时,威尼斯和佛罗伦萨等城市都任命了特别卫生委员会应对危机。之后,随着“黑死病”反复发作,应对危机的临时委员会逐步转变成为常设的公共卫生署。卫生署由任命的卫生专员或选举产生的卫生委员会领导,实际工作则由长期雇佣的专业人士承担。米兰的卫生署成立于1448年,威尼斯成立于1486年,佛罗伦萨成立于1527年。威尼斯卫生署的工作人员中包括公证人、文书、信使、船长、新老传染病病院院长、医生、护士、看守等。意大利卫生署有处理相关事物的绝对权力,包括立法权、司法权和筹集善款救助穷人的权力。卫生署颁布的条例具有法律效力,他们还可以对不遵守防疫条例的人使用酷刑。

三、英国成功的经验

直到1518年,英国才在亨利八世的大法官和首席国务大臣托马斯·沃尔西的推动下开展防疫抗疫斗争。虽然英国起步较晚,制度也没有意大利完善,但实际效果并不差。1576-1577、1630-1631、1656-1657年意大利爆发三次大鼠疫,导致意大利人口锐减,劳动力短缺,国内市场萎缩。在此期间,英国虽然也爆发了1665-1666年的伦敦大瘟疫,但人口损失远没有意大利严重。16、17世纪英国保持着人口和经济持续增长的势头。从某种意义上,16、17世纪鼠疫的袭击直接导致了意大利和英国经济的“大分流”。

意大利是16、17世纪欧洲防控鼠疫斗争的样板,英国向意大利学习了不少具体政策举措,如40天隔离,死亡统计和疫情通报等等。但由于国情不同,英国不可能、也不应该完全照搬意大利经验。同意大利相比,英国的防疫斗争有自身特点。

首先,与政治上四分五裂的意大利不同,16、17世纪英国形成了统一的、中央集权的国家,有助于在一个大的领土国家范围内推行整齐划一的防疫政策。虽然英国的官僚制度不发达,没有形成常设的公共卫生机构,但英国政府充分利用“国王统治下的自治”传统,发挥中央和地方的积极性,弥补了管理制度方面的缺陷。中央负责顶层设计,推出了一系列防控鼠疫的议会法令、王室公告和枢密院条例,地方政府即郡治安法官和自治市市政官员负责落实。地方政府借助中央权威,将任务下达到堂区委员会,要求他们上报疫情,征收济疫税,并任命检疫员、看守和护士等工作人员。由于上级政府只是指导和监督,而不是直接介入防疫工作,从而避免了在意大利常见的公共卫生官员同地方政府、教会和普通民众之间的冲突。更为重要的是,“国王统治下的自治”有助于培养基层社区的治理能力。当1665-1666年伦敦大瘟疫的消息传到西南边陲小镇泰特伯里时,当地居民立即召开紧急会议,颁布决议,禁止任何外来人口和货物进入。会议还任命8名首户组成应急委员会,监督决议实施。由于英国基层社区治理能力强,16、17世纪英国鼠疫局限在少数几个大城市尤其是伦敦,很少渗透到广大乡村地区。意大利则相反,公共卫生署对广大乡村地区管控不力,乡村疫情和与大城市一样严重,从而使得死亡人数倍增。

其次,英国防控鼠疫传播的主要方式是封户、封村乃至封城,很少建立传染病院,将病人同健康人分隔开来。传染病院耗资巨大,是当时英国经济能力承受不了的;而且对于一个人口众多的欧洲大国,有限的传染病院也解决不了根本问题,因此英国的隔离措施也是不得已而为之。即使在威尼斯,当大瘟疫爆发时新、老传染病院都不敷使用。威尼斯编年史家罗科·贝内代蒂记载,1576-1577年疫情期间,威尼斯老传染病院集中了7000-8000病人,他们得不到有效的治疗,缺衣少食,不少人精神崩溃。在贝内代蒂看来,这里简直就像地狱一样。新传染病院有10000人,许多人不得不在临时搭建的棚屋和紧急征集来的船只上栖身。英国的隔离措施简单粗暴但却有效。按照英国《防疫条例》和《防疫法》,染疫病人及其家人要封堵在家,必要时可采用暴力手段;与此同时,堂区要为染疫家庭提供生活必需品。该原则可以扩大到染疫的村和镇。1665年,一包从伦敦寄来的旧衣服引发了德比郡伊姆村的鼠疫。堂区长威廉·蒙佩森立即向德比郡伯爵报告,并表示为了防止鼠疫传播出去,他和当地村民愿意放弃逃生,只要有人提供食物和其它生活必需品。伯爵表示他将尽全力帮助伊姆村民,“只要他们使自己保持在指定的范围内”。伊姆村民划定封锁线,将活动范围限制在村庄周围半英里内。在伯爵亲自部署下,附近村庄每天派人将食物和其它生活用品送到封锁线指定地点。伊姆村为此付出了巨大的生命代价——350名村民中259人死于这场鼠疫,但该郡其它村庄和城镇无一染疫。伊姆人的壮举既是自我牺牲精神的表现,也是德比郡伯爵和周边居民外部压力的结果。

再次,16世纪宗教改革和反宗教改革对英国和意大利产生了不同影响。作为一个新教国家,英国坚持“因信称义”,反对罗马天主教的迷信和繁琐仪式,从而大大减少了宗教因素对防疫抗疫斗争的干扰。1578年枢密院颁布的《防疫条例》规定,疫情期间任何人不得发表干扰抗疫工作的言论,如认为抗疫是徒劳无益的,隔离措施有悖于基督教兄弟之爱,违者神职人员将被禁止布道,俗人则处以监禁。意大利是文艺复兴的发源地,但在16世纪却成为耶稣会士活动的中心,是罗马教廷反宗教改革运动的大本营,意大利在走向理性和世俗化道路上的领先地位不再。1631年6月,负责阿尔诺河谷防疫事务的佛罗伦萨卫生总监得知被隔离的蒙特卢波村要举行祈求上帝宽恕的游行,并邀请附近社区参加,立即派人前去制止。但派去的人受到当地神父和村民的叱呵和威胁,被迫离开。次日,游行如期举行。男男女女、老老少少、本村人和外村人一起参加,最后在热烈的宴会和畅饮气氛中结束。此案充分揭示了反宗教改革运动之后意大利国家权力和天主教势力之间的复杂关系。此外,经过宗教改革,英国废除了中世纪教会的慈善救济,建立了以济贫税为基础的政府救助制度,大大提升了应对贫困和突发性灾难的能力。1578年《防疫条例》援引《济贫法》原则,规定疫情期间堂区委员会向所有有产者征税,用于抗疫和救济受疫情影响的穷人。意大利坚持罗马天主教个人自愿的原则,并将救助行为与灵魂拯救联系在一起。意大利的防疫抗疫经费主要来自慈善捐款,包括个人直接捐赠、兄弟会集体筹资、主教出卖赎罪券等多种形式。由于意大利慈善捐助更看重精神价值而不是实际效用,带有宗教仪式化倾向;加之来源多头,管理混乱,实际效果并不好。

综上所述,在与“黑死病”的反复斗争中,欧洲人逐渐走出了早期的恐慌和非理性反应状态,通过理性探索,并依靠集体和国家的力量,欧洲人最终战胜了“黑死病”。意大利和英国是欧洲抗疫斗争的典型代表。意大利不仅是抗疫斗争的先行者,而且创造出接近于完美的公共卫生体系。其中不少政策举措如隔离、疫情通报、健康通行证等至今仍在被使用。英国起步较晚,但由于所采取的政策举措符合英国国情,实际抗疫效果甚至超越了意大利。在笔者看来,意大利完美的制度并未达到人们预期的效果,既与制度本身有不切实际的因素有关,也与其它政治和文化因素的制约有关;英国没有形成常设的公共卫生机构,从制度建设层面来说缺陷明显,但其它有利因素如广泛的社会动员弥补了制度本身的不足。因此,完美的制度是否有效或在多大程度上有效需要放在特定的历史环境中,同其它因素结合起来考察。对于史学工作者来说,回到过去的历史场景,重视历史本身的复杂性,避免意识形态和过度的理论构建,才有可能接近历史真实,并对历史学的精髓有所感悟。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司