- +1

后疫情社区·融合|封闭社区里,仍有生长中的公共空间

6月16日,北京市宣布将突发公共卫生事件响应级别调整至二级,此时距离6月6日零时北京下调响应级别至三级仅过去了10天,刚打开不久的社区重回封闭式管理。

疫情期间,即便那些原本四通八达的上海老弄堂也被封闭起来,小区边门紧缩,严控卡口,人员进入时需要测温、查证、验码、登记。几个月的居家期让很多人开始习惯这种非常状态,保持社交距离,退守个人空间,警惕他者,甚至树起心理上的“门禁”。

这似乎与近些年的开放式街区浪潮有些相悖,2016年,国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,提出推广街区制,逐步打开那些封闭的住宅小区和单位大院。此次疫情会造成社区的转向吗?

非常时期,一些社区试图探索围墙内的公共性,从组织志愿者参与疫情防控,梳理闲置的公共空间,到发掘社区能人,发现内生的需求和资源。

社区的封闭式管理会不会成为新的长期趋势?社区中人与人之间会重新确立边界吗?在物理空间和心理防备的“社交距离”下,社区如何融合?带着这些问题,澎湃新闻(www.thepaper.cn)市政厅探访了上海的几处社区。

房东和租客

嘉定区安亭镇位于上海西北郊,2001年国际汽车城建设后,这里逐渐形成了一些居住型社区。陆巷就是其一,它由几个行政村动迁安置而成,如今生活着680多户居民。

自住之外,陆巷近半数的“农民别墅”对外出租,有房东分出一些闲置的单间作为出租房,也有的房东已经搬离安亭镇,将整栋楼房委托给二房东管理。

租客人数众多,但对社区管理者而言,他们却一度面孔模糊。一些整栋出租房被分割成多个单间,人员流动性较大,有时连房东和二房东也说不清他们是谁,来自何处。一位居委会工作人员表示,陆巷的很多租客从事的是快递、外卖、保安等服务性行业,早早出门,等到下班回来已是深夜,人口协管员很难和他们“打上照面”。

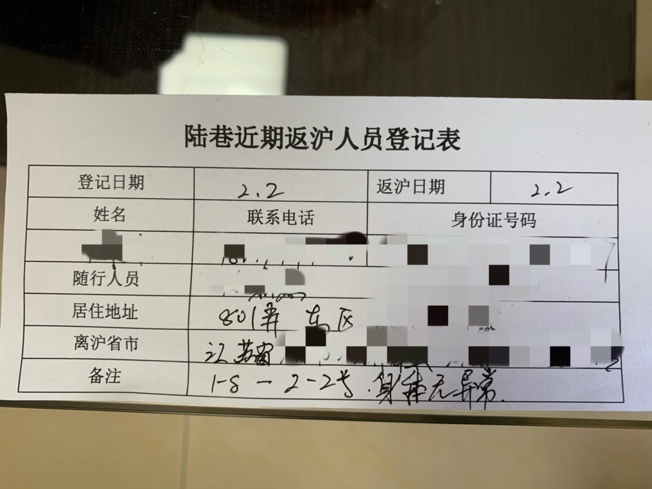

直到新冠疫情到来,防控要求对所有住户进行排查登记,陆巷才弄清楚社区内的快递员人数和来源地。1月底,春节长假未尽,已有返沪者抵达,返沪高峰出现在2月10日前后。

和许多高出租率住区一样,疫情防控期间,排查工作落在了房东和二房东身上。陆巷居委与居民代表牵头,协商出了一套“房东责任制”,每个房东或二房东需要签订承诺书,不错漏一人。

疫情期间,陆巷不再接受陌生的新租客。房东和二房东需要提前与每个租客取得联系,确认其出发省市和返沪时间。抵达后,由他们将租客领回住处。14天居家隔离期间,租客每天和他们报备体温,有的房东也会帮忙采买生活物资或清倒垃圾。

在健康码推出之前,陆巷人自制了一套“三色出入证”,红色代表曾来自高危地区,黄色代表从非高危地区刚刚返沪,仍在14天隔离期内,绿色则是未出上海市或已结束隔离者。

但总体来看,租户仍然相对弱势。复旦大学国际关系与公共事务学院副院长熊易寒曾表示,疫情期间,许多租客被小区或房东拒之门外,他们的合法权利没有得到足够的保护。

疫情期间,无论中心城区还是远郊,社区基层管理人员都面临人力紧张。社区志愿者发挥了巨大作用,澎湃新闻曾报道过武汉社区里的一名“食物猎人”。

在陆巷,房东和二房东的作用在疫情缓解后仍延续着,被纳入社区自治。最近,他们尝试解决农民别墅里的“群租”问题。

2011年上海市出台《上海市居住房屋租赁管理办法》,2014年制订了《关于加强本市住宅小区出租房屋综合管理的实施意见》,对群租房给出了多种界定。只要满足以下情形之一就属于“群租”:将单位集体宿舍设在住宅小区内,将一间原始设计为居住空间的房间分割、搭建后出租,或按床位出租,将原始设计为厨房、卫生间、阳台和地下储藏室等非居住空间出租,任一出租房间的人均居住面积低于5平方米,任一出租房间的居住人数超过2人(有法定赡养、抚养、扶养义务关系的除外)。

但这一标准主要基于中心城区,城郊的农民别墅并不完全适用,比如对人均居住面积的标准界定。在陆巷,通常一整栋二或三层的别墅面积约为250至300平方米,一些已经“冗员”的房屋,人均居住面积也超过了5平方米。

经协商,陆巷的房东和二房东们同意了一个额外指标,出租间数,每一栋整套出租的最大间数为9间房。

此外,他们还在制定新的停车管理办法,及垃圾分类与清运方案。

社区园艺中的自治者

陆巷人回忆,参与自治起步于疫情前。

最早,陆巷常有居民占用公共绿地,开辟成私家菜园。2017年,一些人开始在自己的院落中种植花卉。不久,几个居民代表在居委会推动下成立了一个名为“蔷薇满巷”的自治委员会,从陆家巷路225弄小区开始,在公共区域和小区主干道两侧种植蔷薇。

很快,种花者众。退休赋闲的房东,随子女搬到上海居住的租客,都开始购买种子、花苗,互通有无。

经协商,社区内一些闲置土地被开辟出来,成为公共空间,由大家商量种什么,并安排轮班进行养护。

一块健身步道的中央被种上了格桑花,另一处原本闲置堆满杂物的杂草丛被开辟成了可食用玫瑰园。通过种花,陆巷人开始慢慢和邻居熟识。

陆巷225弄小区中心位置有一处小花园,设计、建造花园的过程中,一位古猗园退休的园艺师成了主力。

铁路局退休的王龙根也是个种植高手,他热衷于“造景”,废弃的铁丝、轮胎、空心砖和石块,都被改造成了花盆、铁艺装置和鱼缸。不久,他隔壁的一户租客也加入进来,讨教经验。

我们曾报道过浦东中大苑小区的花友会,同样通过种植,人们逐渐认识社区内的能人,加入社区自治。

同济大学社区花园与社区营造实验中心主任刘悦来告诉澎湃新闻,种花种草并不只是为居住环境“涂脂抹粉”,近些年社区园艺愈发成为一种社区营造的方式。人们开始找寻身边的闲置空间,从设计、施工到建成后的维护管理,都由居民协商完成。

“疫情造成的非常状态下,社区花园,社区围墙内,那些基于邻里信任而生的小微绿色空间成为人们难得的喘息之处。”

以上海为例,疫情期间,共有251座城市公园和7座郊野公园闭园,此前各区推进的社区活动空间(如徐汇区的邻里汇、杨浦区的睦邻中心等)也因老年人、儿童等易感人群聚集而被关闭,人们退守社区。

刘悦来也是民办非营利机构“四叶草堂”的创始人。疫情期间,他们发起了一项名为SEEDING的计划。四叶草堂参与发起了多个社区花园项目,比如杨浦区的“创智农园”,但这次,他们设想了一种更为“极限”的状态——如果人们的活动仅限于一楼之内,人们还能做什么?

刘悦来认为:“疫情让人们意识到‘近邻’的重要性,很多人从未如此关心对门的人,甚至可以说是一种‘担心’,担心对方是不是去过武汉,是不是从高危地区回来的,或者子女是不是回国的留学生。但另一方面,人们又会发现,好的邻居可以帮一些独居老人代购,清理垃圾,也可以在关键时刻提供帮助。”

SEEDING计划鼓励参与者制作“种子接力站”,发起者会放置在快递架、楼道、信箱等公共区域内,人们可以无接触式领取种子或花苗,也可以扫码入群,参与打卡。目前已有600多人加入SEEDING计划,形成多个小组,完成的种子接力站有50多个。这个网络化的行动也拓展到多个城市,形成互动。

比如虹口的秀苑小区,一个种子接力站样式简单,就是一盒鸡蛋。纸板上写明“游戏玩法”:欢迎自取鸡蛋,但你需要送还蛋壳,还可以附带一粒种子,等到发芽后可以共同商量在小区内的荒地上种下。楼组长也在纸板上留言,很快楼内第一次建起了住户微信群。

刘悦来认为,理想状态下,通过社区园艺可以促成社区自治共同体的萌芽,它不仅是行政力量的末端,居民可以发现需求,也能够通过协商、共治解决问题。“如果说一些空间较大的社区花园解决的是‘最后一公里’的社区参与,那么SEEDING试图解决的是‘最后一米’的近邻信任,这是韧性社区最需要连接却也最难突破的环节。”

围墙内待发现的公共空间

“人们常认为,这些看起来有些‘野生’的社区农艺、花艺只是小打小闹,并不美观,但社区花园实际上是城市人最后一块‘自由阵地’,是人与自然、人与人的互动空间,相比城市的绿化和公园,人们只能观看,却无法参与,施加影响”,刘悦来表示。

近些年,随着“美丽家园”等自上而下的老旧小区改造,一些小区在修建停车场、改造屋顶等民生项目的同时,也在梳理着内部的闲置空间。也有人自下而上,自发地收拾起家门口的荒地。

同济新村的住户张永梅参与了SEEDING计划,疫情让她得闲,收拾起院子和门口的荒地。

和很多老小区一样,同济新村有着复杂的产权关系,有的楼宇属于校产,有的土地是共有产权。同济新村曾是同济大学的教职工家属院,最早的楼宇建于1954年,最晚近的则在1990年代,跨越近半个世纪。

一些楼宇在设计之初只作为过渡性用房,使用寿命只有5年,但仍留存至今,无人居住。限于人力和预算,物业只能维持基本的门卫和垃圾清运,许多地方杂草野蛮生长。

疫情期间,张永梅把院子的门打开,成为一处半开放的空间,楼上人家的孩子干脆把两只鸡寄养在这里。她也逐渐向院子外的荒地上那些无人看管的杂物堆上“扩”。

张永梅的院子虽位于新村的角落,但被不少散步路过的居民发现,这些新村邻居几乎是看着她的院子逐渐改变。人们可以自行进入参观,也可以领取免费的种子、花苗和鸡毛菜等。因为植物,张永梅很快和新村里的另几户“造园者”搭上线,他们互相讨教经验,或是分享几株新鲜植物。

随着疫情缓和,这些院落吸引了不少新的参观者。除了新村内的老少居民,也有邻近写字楼里的上班族。张永梅表示,“公园和绿地通常不太会发生变化,但新村总是在变化中。”

张永梅提到杨浦区的“明星”社区花园创智农园,最早是国定一社区和创智坊小区间的一片荒地,刘悦来称这是一处“消极”的公共空间。经过三年的培育期,创智农园逐渐完成了“交棒”,其治理结构中越来越凸显出“社区互助会”的价值,这是由社区居民组成的在地力量。

有一群共建人,共同探索多样化的社区活动,张永梅称这是一种理想模式,她也希望自己的小院能由专人打理,对更多人开放。但目前,在同济新村这样的老小区,待活化的空间不少,共建者却并不多。

封闭社区的另一面

以上案例让我们看到了社区自治的两种形态,一种是居民通过自治项目产生连接,并在社区遇到紧急情况时,加入社区治理中,减轻治理者的负担;另一种是在社会组织引导下,居民开始自发行动,与社区发生关联,并逐步根据自己的需求,营造出居民自己运营的公共空间。此次疫情中,这两种形态都起到了作用。然而,在千千万万封闭社区中,用自治来解决问题的案例凤毛麟角,在没有自治基础和意识的社区里,解决方案往往是利用技术手段实现更严格的管理。

目前,嘉定区正在推进“社区管家”体系,街道与各社区分不同层级,不同于传统不同条线分立,“社区管家”需要掌握住户的各类信息,理想状况下,他们也会发掘社区能人,加入社区共建。

疫情稍缓,但和很多小区一样,陆巷的几个小区,“边门”尚未打开。从治理角度,维持封闭状态可以节约管理成本,可以避免外来人员进入,提升小区内的安全性。陆巷共有4个小区,其中唯一一个无法完全封闭的小区是“东区”,那里尚有几个自然村,道路和出入口纵横复杂。

安亭镇正在推行电子门禁卡,要求所有住户,包括房东和租客都需要实名制登记,并与公安系统联网,电子化管理。疫情之前,上海已经开始推行智能安防社区,截至2019年9月,已有3400个居民小区完成了升级,加装了电子门禁。疫情期间,一些小区还试点了人脸识别门禁系统。

但也有人对“无处不在”的监控和隐私表示担忧,特别是人脸识别等新技术的运用。中国科学院信息工程研究所、信息安全国家重点实验室主任林东岱曾表示,“建立人脸信息和其他个人信息数据库是有必要的,但这些数据库如何管理、运用,还需要明确的法律规范与约束。人脸识别技术应该应用在哪些领域,在使用该技术的过程中又该遵循哪些规则,这些都亟待法律制度进一步界定。”

后疫情时代,非正规的经济和居住形式会消失吗?国际劳工组织(International Labour Organization)近日发布了一份简报,受疫情和封城等防疫措施的影响,全球非正规经济中的零工者面临危机。由于没有失业保险或医疗保险,手停则口停。

零工者为都市生活提供便利,也让市场经济更为活跃。很多零工者生活在居住成本较低的地方,由于设施老化,疫情中暴露出一些风险。比如6月12日,广州市通报了一起城中村粪水传播事件,因排污管道破裂,粪水污染环境,引发居民感染。

刘悦来称,应通过设计等方式补救这些公共卫生的薄弱环节,避免“一刀切”式清理的懒政,社区在居民自治的过程中应纳入多方声音。

“理想状况下,城市应是一个复杂的生态系统,人员结构、居住形态和生计方式都存在多样性。”

关于“后疫情社区”

2019年,“社区更新观察团”走进上海5个社区,听社区实践者分享在地经验,与关注社区议题的人,一起漫步、观察和讨论。2020年,社区成为了抗击疫情的一线,后疫情社区将有哪些变化?社区治理会有哪些转向?我们将在“融合”、“治理”和“数据”三个主题下,继续观察,探讨社区的未来。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司