- +1

湖山忆书|劫后余生:1764年第一版《哲学辞典》

“爱书是一种病,无人理解,脱离一般常识,受到轻蔑,遭到家人极力迫害,这种病的特征就是病人根本不想痊愈。”对鹿岛茂先生说的这段话,我深有同感。读过他的《古籍比孩子重要》后,立即对这位学者产生了好感。藏书的人总会遇到各种问题,有些是质问,有些是不解,但藏书人总会置之不理,转头依旧去找他喜欢的书。

藏书总会有个主题。记得有本书上说,如果把某位藏书家的书都买来,那不叫藏书,深以为然。对藏书人来说,寻觅、搜集、购买,这远比得到书来得重要。有很多人沉溺于摩洛哥小牛皮或山羊皮的那种气味和触感,这好像有种魔力,会让人为之激动。前些日子,看到了十八世纪最著名的出版商Charles-Joseph Panckoucke翻译的《西塞罗全集》,又出自著名装订工Joseph Thouvenin(1791—1834)之手,细致的皮质纹路,精美镶边,一直在脑中挥之不去。偶然我也会买一两套,但我收藏的,主要是自己读过的、研究过的,比如启蒙时代的作品,或者是近代早期的政治经济学等等。买到这类书,就好比认识一个人,之前不过是从简介履历上有所了解,而现在,是与他本人相遇,是通过纸张,触摸到思想本身。

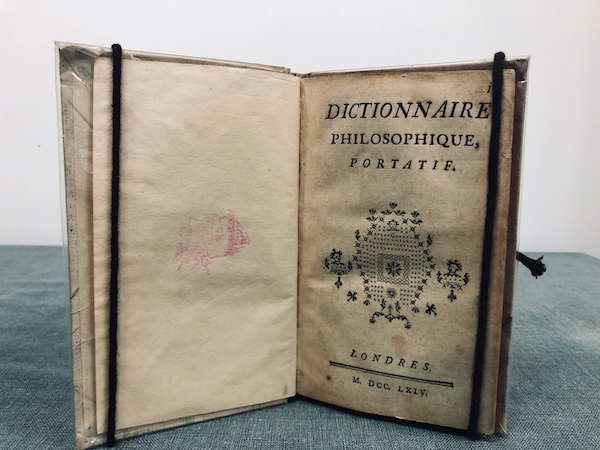

翻阅这类古籍,经常莫名激动。因为在我手里的书,曾是历史的一部分,而且它不是默默无声的一部分,而是引起过喧嚣,引起过轰动,甚至会让读者梦魂牵绕。而它本身又是如此安静。夜深之时,能听到翻页的声音,或许,几百年前某个人能听到一模一样的声音。你不得不小心翼翼,因为没有比书更脆弱的了,一杯水就能使它面目全非,但是它竟然能传阅几百年的时空,这不是幸运,又是什么?反正,我莫名其妙地变成幸运儿,这简直比淘到金子还要让人兴奋。五年前,收获这本劫后余生的《哲学辞典》时,就是这种感觉。

其实一直想收伏尔泰的书。之前遇到过不少,价格合适的也有,但很犹豫,因为对他没有什么研究,而他的书版本又很多,很难下手。但是,当看到这第一版《哲学辞典》的时候,我却丝毫没有犹豫,因为这是第一版,是“the book”,不是“a book”。第一版《哲学辞典》背后有很多故事。

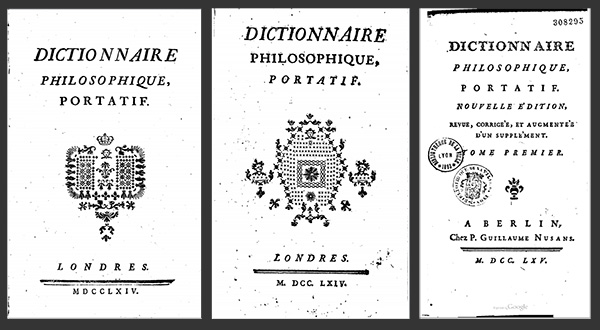

先说说这本书出版的历史。《哲学辞典》辞典第一版出版于1764年7月,由日内瓦书商Gabriel Grasset负责出版。实际上,在很长一段时间,学界一直不清楚,这一版到底是在哪里刊印,由谁发行出版,因为在出版前后,伏尔泰对有关出版的所有信息,都讳莫如深。出版后,他也从未在任何场合表明这本书与他有关,甚至在给达朗贝的信中都谎称:“我敢说这是本可怕的辞典,这是撒旦的作品。”他之所以这样做,是因为生平多次因言获罪,他对此十分恐惧,故平常行事极为审慎。Gabriel Grasset的版很快出现了两个复本。其一出现在德意志境内,很可能是应腓特烈二世的要求而刊印,出版时间为1765年。这是《哲学辞典》所有版本中唯一一本在德意志出版的版本。另一个版本即我收藏的这本。三个版本封面有差别(图),出版地“伦敦”(Londres)当然是伪造的。

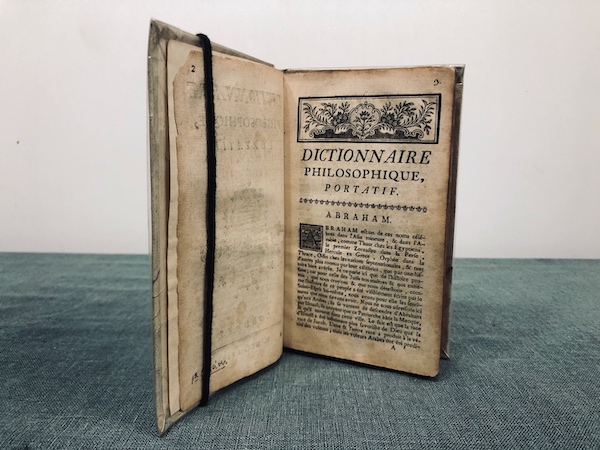

1764年《哲学辞典》是匿名出版,没有署名,连出版地也是伪造的。顺便说一句,法国革命前有很多地下出版物,都谎称“伦敦”出版,这绝非随意而为。这一版《哲学辞典》共收七十三个词条,比现在通行的版本少了四十五个,而且没有目录。我收藏的这本,不仅有人读过,还留下了六处笔记,其中三处将拉丁语译成了法语,两处修正了印刷错误,而且这位读者还为本书做了一份精美的目录。

…J’ai lû quelque part(我在什么地方读的到)

Sachez surtout que le luxe enrichit(却可使大国富庶)

Un grand état, s’il prend pert un petit(更要知道奢侈虽会使小国灭亡)

第一版《哲学辞典》印了多少本,现在无从考证。但是可以肯定,这书卖得非常好。1764年底,日内瓦已经有读者抱怨说买不到了。次年9月,格林男爵在他主编的期刊《文学通信》中也谈到巴黎也很难买到《哲学辞典》,他估计整个巴黎现在应该不到二十本,至多也只有二十五本。价格飙升很快。这书本来就不便宜,在法国境内售价六里弗,后来据说有人以五个金路易(louis)买了一套,这相当于一百一十里弗,当时一个熟练工人工作一周也只能挣十几个里弗。所以,这版销量应该不会太大,但传播却很广,俄国、瑞典以及德意志境内不少领地都在卖。

与此同时,伏尔泰已经准备第二版的修改与排印。他增加了七个词条,并交给了阿姆斯特丹的出版商Marc-Michel Rey。此人是十八世纪法国境外最重要的法语作品出版商,负责出版过卢梭的《论人类不平等的起源》。1765年版《哲学辞典》甫一问世,便洛阳纸贵,据说八天卖掉了四千本。

辞典很快引起了官方注意。1764年版很快被日内瓦查禁,因“胆大包天、亵渎宗教、无耻、摧毁启示宗教”,于1765年9月24日被当众焚毁。1765年版更成为众矢之的,法国、罗马、荷兰、伯尔尼纷纷下令查禁。1766年7月1日,一名法国年轻的贵族骑士拉巴尔(La Barre)因亵渎圣像被斩首,巴黎高等法院下令将《哲学辞典》与拉巴尔的尸体一同当众焚毁。下令查禁此书的是高等法院院长Omer Joly de Fleury。这位《百科全书》的死敌在判决书中写道:“如果获悉此书的作者,那么这人一定要接受最严厉的惩罚。”这真是应了海涅的话:在焚毁书的地方,最后也势必会焚毁作者。

伏尔泰知道如何保护自己。他在通信中故意传播各种子虚乌有的虚假信息,想借他人之口,否认自己与此书的关系。他说,这么一本博学的书,不可能是一个人写的,一定是有个小团队。他还说,他自己只有一个可以信任的出版商,这人就是Gabriel Cramer。更有意思的是,他在给友人的信中,逐条指出1764年版的错误,他说他的书商绝不会犯这类低级错误。所以,在出版之前的通信以及其他任何文件中,伏尔泰从来不提Gabriel Grasset,原因就在此。这些伎俩,实际上骗不到当时人,却为后世留下一段令人忍俊不禁的轶事。

伏尔泰为什么要编这样一部辞典?这故事说来话长,而且可以从很多不同角度来讲。从思想史的角度,读者可以看看盖伊的《启蒙时代》上卷“现代异教精神的兴起”。盖伊是伏尔泰专家,很有权威,他把《哲学辞典》看成是抨击宗教狂热的代表作,是与“天启宗教进行决斗的最著名的产物”。这个看法不会有错。但我想在这里谈谈这本书诞生的历史。

启蒙时代是一个阅读的时代,也是图书的时代,更是辞典的时代。法国人一直喜欢编辞典,十八世纪的法国人更喜欢编辞典。1722年,学者Augustin Calmet就意识到:“我们生活的世纪,可以称之为辞典的世纪,数百年来都没见到过这么多辞典(Dictionnaire de la Bible)。”他们喜欢把任何知识都编成辞典,除了学术类的,还有日常生活类的,比如《口袋版健康辞典》(Dictionnaire portatif de Santé)、《农业与园艺大辞典》(Dictionnaire universel d’agriculture et de jardinage)等。如果你觉得辞典太多,不知从何入手,别担心,有人编了一本“辞典的辞典”:《辞典字母表》(Table alphabétique des dictionnaires)。

编辞典和出版辞典,都是“好生意”,尤其在十八世纪中叶以后,卖得更好。之前,大部分大辞典的销量不会超过两千套。Pierre Bayle的《历史批判辞典》(Dictionnaire historique et critique)很受欢迎,卖掉了两千五百份,已经是创下了纪录。十八世纪中叶以后,辞典销量大增,这或许与《百科全书》的推动有关。1751—1782年《百科全书》总共卖掉了两万五千套。热销的辞典一版再版,比如莫雷(L. Morei)的《历史大辞典》(Grand dictionnaire historique)在十八世纪五十年代之前再版了二十三次,内容也从从原来的一卷增到十卷。出版商赚得盆满钵满。对开本的《百科全书》给勒布通(Le Breton)带来了二百五十万里弗的收益,当时法国一年岁入差不多在一亿到一点五亿里弗。

除此之外,辞典对文人来说也十分必要,因为随着印刷技术的发展、印刷成本的降低、知识的普及,各种出版物不仅越来越多,而且太多了,都看不过来。1763年伏尔泰收到伯特兰寄来的《化石大辞典》,在回执中,他这样说:

我坚信,应当把所有的知识都编成辞典。因为生有涯而知无涯。何况,还有这么多冗长的专著,这真是不幸。拥有一本辞典,就拥有了你需要的所有知识。这对那些博学的人来说更有价值,因为他总在努力回想他已经知道的东西。

伏尔泰深爱辞典,而且收藏了大量辞典,直到去世前两年,还在不断购进新出版的辞典。他也读,读得很勤奋。他的读书笔记现在出版了,有五卷,其中大量是写在辞典上的眉批。读完后,他还评,通过各种方式,而且言辞尖刻,素来如此,当着达朗贝的面,说《百科全书》的不是。不过,这不阻碍他也参与《百科全书》的编纂工作,比如fausseté(虚假、谎言)、finesse(手段、手腕)就是他写的。另外1762年第四版《法兰西学院辞典》(Dictionnaire de l’académie française)中T开头的词条是也出自他之手。去世前,伏尔泰还起草过一份新版《法兰西学院辞典》的编纂计划。

伏尔泰对辞典有一套自己的看法。他觉得辞典应当简洁,像《百科全书》里littérature(文学)一词写了四五页,意义不大。而且,辞典要便于携带,不仅出门在外也能看,而且有利于知识普及。伏尔泰坚信,知识应当以一种平等的方式进行传播。在他写给达朗贝的信中,有这样一段话,很值得玩味,既表达了伏尔泰对知识的现实功用的看法,也透露了启蒙哲人对自身使命的理解:

我很想弄清楚,如果一本书的价格高达一百埃居(écus),会是多么糟糕。从来没见过一套二十卷的对开本能引起变革(révolution)。只有那些价值三十苏的口袋本小书(les petits livres portatifs),才需要担心。如果福音书要卖一千二百银币(sesterces),那么基督教也建不起来。(注:1715年后法国币值渐趋稳定,一银埃居约等于六里弗,一里弗约二十苏)

所以,他对“便携本辞典”(dictionnaire portatif)情有独钟。“便携本辞典”是十八世纪的新事物,大概出现在三十年代。最早的“便携本”是旅游辞典,介绍各地风土人情,这十分符合当时人对异域风情的迷恋与热衷。上面提到的大部分辞典,比如Bayle的《批判辞典》都是对开本(in-folio),一页分两栏印刷,非常昂贵。便携本辞典有四开本,也有八开本,印刷不分栏。根据书目学家的统计,从1738—1763年,出现过三十种口袋本辞典。伏尔泰很喜欢“便携本辞典”,对此赞不绝口。他认为这类辞典既有“知识之博学”,又表现了“语言之精炼”。伏尔泰买了不少“便携本辞典”,光1758—1760年间出版的就有五套。而且,他也想自己编一本,因为他觉得Bayle的《批判辞典》唯一美中不足的,就是太厚了。

1734年,伏尔泰的《英国书简》(Letters Concerning the English Nation)法译本在鲁昂秘密问世,更名为《哲学通信》(Lettres philosophiques)。在书中,他表达了对英国的好感:“英国是世界上唯一一个抵制君主并达到节制君权的国家,他们由于不断努力,终于实现了如此开明的政府……”(第八封信)这的的确确是他真情实感的表露。但我们并不清楚,伏尔泰选择这个时候出版《哲学通信》是否为了迎合法国政府需要。因为当时的“首相”弗勒里就是一位亲英派。不过,伏尔泰失败了,政府下令查禁此书,并于6月10日将来这本未获得出版许可、言辞辛辣尖刻、谄媚英国的著作当众焚毁。伏尔泰于是逃离巴黎。在给友人的信中,他写道:“时代已经变了,《波斯人信札》把作者带进法兰西学院的时代已经过去了。”

伏尔泰来到法国西部的布莱斯河畔的西雷村(Cirey-sur-Blaise),在这里结识了才华横溢的夏特莱侯爵夫人(Émilie du Châtelet),他们的关系维持了十六年。在夏特莱夫人的陪同下,他出入各国的上流社会,为宫廷王储创作诗篇戏剧,也赢得了上层社会的认可,终于步入法兰西学院。但是,代价是只能做一个安分守己的文人,不能冒犯当局。因此,在这一时期,我们看到的是一个毕恭毕敬的伏尔泰,而不是哲学家伏尔泰。不过,他是很有克制力,不是那种很情绪化的人,但是当情绪积聚到某个时刻时,就会爆发出来。这种状态经常让他的医生手足无措。

1749年9月夏特莱侯爵夫人去世,差不多同时期伏尔泰的戏剧《塞米拉米斯》在巴黎上演。该剧一败涂地。伏尔泰一气之下,告别了巴黎,欣然接受腓特烈二世的邀请,前往普鲁士。他和腓特烈二世早已认识,十多年前就见过面。而腓特烈二世对他仰慕已久:

我崇敬您,如同崇敬能言善辩的导师一样。我喜欢您,如同喜欢一位有美德的朋友一样。在一个像在您的祖国一样尊重您的国家里,以及在一个具有高尚心灵的朋友家里,您还担心什么奴役、痛苦与变故呢?

伏尔泰或许真的被打动。他在给友人的信中说:“通常都是我们作家不得已去奉承国王,而这位国王本人却对我各方面倍加赞许。”他又一次投向了权力的怀抱,真心诚意地以为这一回他遇到了“伯乐”。腓特烈二世的确可以算是他的“伯乐”,至少在一段时间里如此。在波茨坦,伏尔泰享受了优厚的待遇,他揣着宫廷侍从的金钥匙,出入王室图书馆,整理修改国王著作通信。他对宗教的仇恨越来越强烈,对此,腓特烈二世似乎很宽容,因为他也反对基督教。这位年轻的国王和他父亲威廉一世完全不同,既不敬畏上帝,也不忠于皇帝,基督教在他看来是“古老的形而上学的虚构物”。很快,在这位国王身边,聚集了一批反宗教的斗士,其中有来自法国的普拉德教士(Jean-Martin de Prades)。

1751年底,普拉德教士向索邦神学院提交了他的论文,结果因宣扬自然神论,该文遭到查禁,他本人不仅被剥夺了学位,而且被巴黎高等法院下令流放。普拉德教士和狄德罗关系很好,所以连《百科全书》也受到了牵连,出版权被取缔。1752年8月,普拉德教士流亡到普鲁士,受到了腓特烈二世的热情款待。不久,伏尔泰告诉国王,说他和普拉德教士共同起草了一份辞典编纂计划,这是一份“推进人类理性的美好计划”。他们的目的很明确,一是反对基督教,二是继承《百科全书》事业。腓特烈二世欣然应允,并提供财政上的支持。这就是后来的《哲学辞典》的诞生。只不过在很长一段时间里,辞典的名字一直没有确定。

伏尔泰和普拉德教士的工作进展很快,不到两个月,完成了不少词条。伏尔泰希望通过编纂辞典,借助这位国王弟子的权力,摧毁一切卑鄙无耻行径。但是,腓特烈二世尽管能容忍他抨击宗教,但是不能容忍他抨击自己的权力。两人的关系很快出现了危机。因为伏尔泰“旧病复发”,又忍不住要批评当权者。他在小册子《阿凯基亚博士的刻薄发言》(Diatribe du docteur Akakia)中,嘲讽柏林科学院院长、数学家Pierre Louis Maupertuis无知浅薄。攻击官方的科学院,不就等于攻击腓特烈二世本人吗?盛怒之下,这位国王下令让刽子手在伏尔泰寓所的窗前,将这本小册子焚毁。权力与知识之间的短暂蜜月又告结束,伏尔泰再次踏上流亡之路。在晚年1758年开始写的《回忆录》中,他这样描述普鲁士的这段日子:

这种独特的管理方式,这些更为古怪的风俗,这种自相矛盾的斯多葛主义与伊壁鸠鲁主义学派的结合,严厉的军事纪律与放荡不羁的宫廷生活的结合;这些留在办公室供消遣的少年侍从,以及在君主窗户下和他的眼前三十六次穿过棒阵的士兵,关于高尚道德的言论和肆无忌惮的荒淫无度,所有这些总和就是只有少数人才知道的一幅古怪的图画。

没有独立,便没有知识,任何的依附,结果只能是牺牲知识。尽管从来没有像卢梭那样与权力发生正面冲突,但是他的著作也免不了被付之一炬的命运。离开普鲁士后,伏尔泰或许明白了这些道理,他不再依附任何权贵,而是选择在瑞士和法国边境的费奈购买了一块不大的地产,住了下来:

我最终这样安排了自己的生活:既在瑞士,又在日内瓦,同时又在法国境内享受着独立。

他暂时搁置了《哲学辞典》的编纂,或许是因为这本书给他带来了一些不太好的回忆。但主要原因是,《百科全书》又可以顺利出版了, 1754—1758年他忙着为狄德罗和达朗贝写词条。他对费奈的生活十分满意:“这里有一种独一无二的幸福。”他的创作也迈向了巅峰,1759年《老实人》(Candide)大获全胜,他独有的那种通过辛辣讽刺来表达忧伤的高超手法抓住了每位读者的心。伏尔泰彻底摆脱了之前经历带来的影响,年近古稀,却更加斗志昂扬。当1759年2月6日《百科全书》再次被查禁时,伏尔泰决定为这个“因迷信而不断呻吟的欧洲”献上一部辞典。于是他重新开始了《哲学辞典》的编纂。不过,这已经不再是之前那部供君主消遣的词典,而是一部自由之书,表达的是独立和自由的精神:

我们总是应当从我们身处的位置出发,把当下视为我们的起点,考虑的是未来,而从来不是过去,把昨日之事视为在Pharamond(注:法拉蒙,法兰克人的早期领袖)时代业已发生的事情,我认为这是最好的方法。

参考资料:

Roger Chartier & Henri-Jean Martin, Histoire de l’édition française, tome II, Le livre triomphant 1660-1820, Paris: Fayard, 1990

Bernard Quemada, Les Dictionnaires du français moderne: 1539-1863, Paris: Didier, 1968

Voltaire, Dictionnaire philosophique, Œuvres de voltaire, tome 35-36, Oxford: Voltaire Foundation, 1994-1995

René Pomeau, Voltaire, Paris: Seuil, 1997.

阿尔塔莫诺夫,《伏尔泰传》,张锦霞译,北京:商务印书馆,1995年

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司