- +1

巫鸿:材质艺术的特性与美学性格

文 / 巫鸿(芝加哥大学美术史系)

译/ 姚露

在诞生之初,“材质艺术”(Material Art)曾受到先前当代艺术对物质性探索的启发,特别是意大利的贫穷艺术(Arte Povera)和日本的物派(Mono-ha)在20世纪六七十年代的实验。艺术史学者早已认识到,这两场较早的运动都在艺术创作中引入了多种材料,而且都力图将材料重新概念化,使之成为一个强有力的美学范畴。

的确,以广阔的历史视野来看,材质艺术可以被认为是当代艺术中一个大趋势的组成部分,将视野拓展到图像再现之外。与他们的前辈一样,材质艺术的实践者拒绝将材料视为被动或中性的图像载体。他们的各种实践都试图直接接触物质,将物理意义上的材料与艺术表现进行贴切的融合。但由于材质艺术于贫穷艺术和物派发展二十多年之后,在不同的全球——地方(global-local)环境中出现,因此必须将其作为一种特殊的艺术历史现象来看待。此前笔者曾对材质艺术的历史发展进行过探讨,本文将聚焦于它的基本特性和美学性格。需要强调的是,由于材质艺术从来不是一个有组织的艺术运动,本文对它的特性和美学性格的叙述并非来自严格的议程,而是基于对过去30年来分散的艺术项目的综合分析。我们的目的并不在于提出一套严格的原则,而是希望探讨共同的趋势和多种方向,共享的策略和个人的决定。

艺术史学者莫妮卡·瓦格纳(Monika Wagner)在讨论当代艺术的材料性时,对材料(material)与物件(object)做出了至关重要的区分:物件是人类制造的东西,人类学者和视觉文化学者常常关注和研究它们的生命历程;而材料“指的是用于被进一步处理的天然和人工的物质”。这一区别为在基于物件的艺术实践的关系中对材质艺术进行理论化提供了基础。这并不是说材质艺术不涉及物件,而是说它的主要趋势之一是将自主的物件重新定义为“材料”,将之作为可被“进一步处理”的物质成分。这种重新定义可以通过聚合物件来实现。比如,对吸烟者来说每根烟都很神圣,但在徐冰的“烟草计划”中,50万支香烟被用来做成一张巨大的虎皮地毯,其中的香烟只是一种特殊的装置材料。将物件重新定义为材料的另一种方法,是通过对它的物理和技术特性进行重组,创作出新的作品,如沈少民的《盆景》系列将物件概念化为原始材料,使其可以被自由拆卸和重新组装,或将其制成新的形式。

徐冰,《虎皮地毯》(2011),500,000个一等香烟、喷胶和地毯,洛杉矶艺术博物馆展览现场©徐冰工作室, 图片:©Mseum Associates / LACMA

然而,将物件转化为材料的最常见的方法是毁灭和重构,即把对象还原为其组成元素以便重新处理它们。对有的艺术家来说,这种解构的过程发生在他们的脑海中。以林天苗为例,她把她对棉线的执着使用与从旧工作手套上拆出的线联系起来。对另一些艺术家来说,毁灭和重构则是实际发生的。尹秀珍1995年的装置作品《纱线》展示了艺术家从家人和朋友那里收集来的两堆旧毛衣,这些毛衣有的部分已被拆解,形成两堆松散纱线,艺术家则用它们重新编织一件新毛衣或围巾。

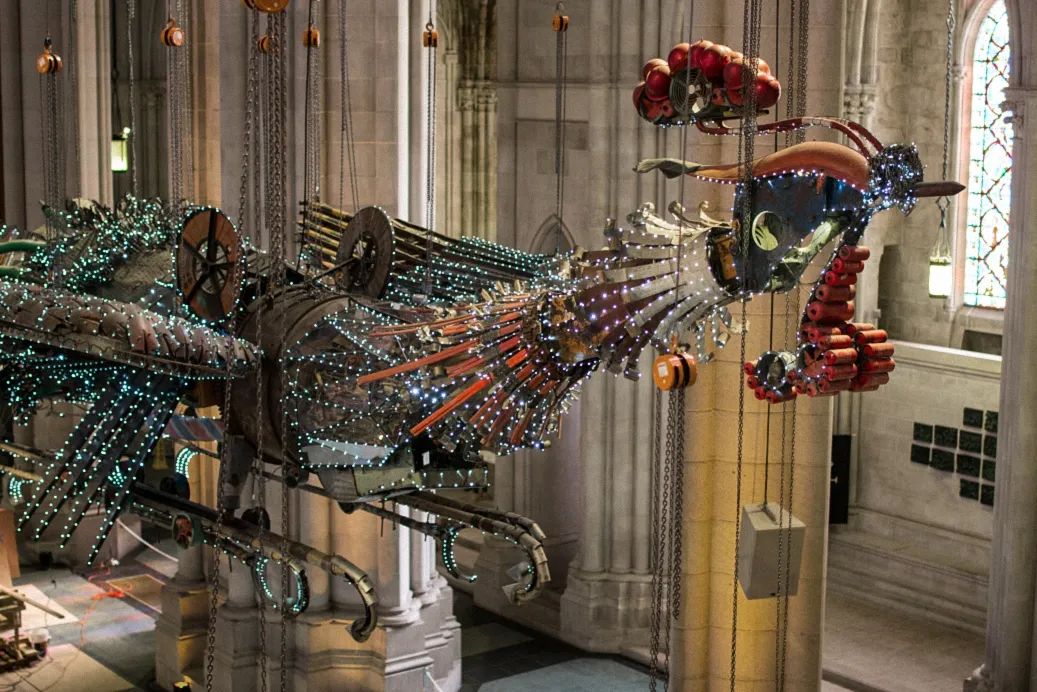

在某些情况下,在对物件的解构上,艺术家采取了“消除”的方式。如顾德新的烧焦塑料管和塑料片,黄永的来自被毁书报的纸浆,刘建华的被砸碎的瓷器碎片,何翔宇的用可口可乐熬成的堆积如山的残渣。在其他情况下,艺术家收集和再利用以往物件的残余,将其转化为具有新意义的材料。对张洹来说,焚香的灰烬隐含了人们对美好世界的向往。徐冰在《何处惹尘埃》中使用的尘土来自地狱般的火化留下的遗物(徐冰于“9·11”事件后在世贸中心废墟附近收集了部分尘埃,用作创作这件作品的材料。——编者注)。用这些“随手可及的材料”制作的作品必定涉及“聚集”,其他的例子还有:在“物之魅力:当代中国材质艺术”展览中展出的尹秀珍的《变化》,是她用在北京拆迁现场收集的零散屋顶瓦片集合而成的;谷文达的《联合国纪念碑》系列中的每一个装置都是用在特定地点收集的人类头发制作的;而徐冰的《凤凰》中的两只巨大凤鸟,则汇集了他在中国首都的建筑工地上收集的废弃材料。

徐冰,《凤凰》(2007—2010),来自建筑工地的碎片和材料,约792.5cm×3048cm,2014年纽约圣约翰大教堂展览现场。图片由徐冰工作室提供

材质艺术的这种对解构主义根深蒂固的兴趣,将其与物派、具体派(Gutai)及任何基于无生命材料和由之产生吸引情感感受的流派区分开来。上述例子表明,吸引材质艺术实践者的并非材料的本质性或持久性,而是它们转变和转化的性能。因此,材质艺术家不像物派艺术家以前做的那样,通过呈现未经改变的自然形态来阐明材料的内在品质,而是通过转型和蜕变来激发材料的社会、文化和历史意义。这种做法似乎是在呼应西奥多·阿多诺(Theodor Adorno)对材料意义的评论:“历史在其中积累(例如形式和材料),而精神则渗透其中。它们所包含的不是肯定的法规,然而它们的内容却清晰地勾勒出问题的轮廓。艺术想象力通过意识到材料固有的问题来唤醒这些积累的元素。”

转化和变形是在真实时间中实现的。因此,“过程”在许多材质艺术项目中起着中心作用。在某些项目中,艺术家将变化或行动视为作品的实质内容,在这一意义上,他们的作品与“过程艺术”(Process Art)相互联系。例如,在顾德新使用有机自然材料创作的装置作品里,腐烂的过程是其唯一主题。他的《1997.05.31》——他给每件作品都加上了一个确切日期——展示了大量的苹果和香蕉,这些水果不是被观众吃掉就是在展览过程中腐烂。艺术评论家、策展人田霏宇观察到,“从在公寓的摄影棚里用一台简易胶片相机记录的烧焦的塑料、大块的被捏干的肉,到他在受邀参加的(通常是以中国为主题的公开)展览中继续展示的那些定义模糊的水果装置,顾德新越来越关注时间对物质的扭曲作用”。

对尹秀珍来说,水泥粉对时间的无声反应唤醒了一种亲密感。她在1998年曾说过:“我喜欢看干水泥的变化过程。如果你什么都不做,就把它放在那里,它会吸收空气中的水分,逐渐生成坚硬的表面。”受到这个观察的启发,她设计了一个特定场域(site-specific)项目以探索水泥的转化性质。她模仿日常生活情景,把二十多件洗过的湿衣服挂在凉亭里,并在每件衣服下放了一个盛着干水泥粉的脸盆。当水从衣服上滴到盆里时,滴水浸湿了水泥并使其变硬。最终,这些盆里只盛有坚实的混凝土块。尹秀珍的许多其他作品,如《餐桌》《种植97》《竞赛》,同样把“过程”作为真正的主题。

尹秀珍,《变化》(1997),黑白照片、瓦片,Wrightwood 659 展览现场。图片由艺术家和佩斯画廊提供

我们可以把这种展示中发生的过程称为“表演性过程”(performative process)。在材质艺术领域有大量这方面的案例,但“表演者”的身份却从人类到材料各有不同。以宋冬将水作为材料的作品为例,在《水写时间》《印水》《哈气》这些实际的行为表演和摄影记录中,他本人作为一位活跃的表演者出现。但《泄密》中的唯一“表演者”则是水,从冰冻状态逐渐变成流动的液体。同样,在史金淞的《1500°C》里,时间性是在火焰慢慢吞噬焦化树干的过程中实现的。在一件名为《上水》的宏伟的户外装置中,张羽在五台山山顶上放了许多白瓷杯子,并在杯中注入净水。在接下来的一两个星期里,作为物质的水蒸发了,在圣山周围形成了云雾。

另一种过程可以被称为“准备性过程”(preparatory process),其对材质艺术作品的意义建构同样重要,因为它引发了艺术家与其选择的材料之间的互动。无论是徐冰收集的“9·11”事件的尘埃、张洹的香灰、尹秀珍的屋顶瓦片,还是谷文达的人类头发,艺术家选择这些材料的决定及他们随后收集和处理这些材料的行动,证明了他们的概念原创性、审美判断和处理实际问题的耐力和技巧。因此,虽然“准备性过程”往往在最终的艺术呈现中隐而不见,但它必然预先决定了作品作为材质艺术的意义——因为艺术家认识到他们所选定的特殊材料在社会、政治和技术问题上的独特价值。这是艺术家发现材料潜力的过程的一部分,但这个过程本身已经开始构建这种价值。例如,为了从上海周边二十多座寺庙收集香灰,张洹必须与许多佛教团体密切合作,向他们解释这个项目的意义,以寻求佛教团体的支持;为了做好《文明柱》的创作,孙原和彭禹须对美容行业和吸脂手术进行实地调研;为了避免在海关可能遇到的障碍,徐冰在前往欧洲安装《何处惹尘埃》时用收集的“9·11”尘埃模仿女儿的玩具做了一个小泥人,到达威尔士后再把它磨成粉尘。

萧昱,《竹子的构图2号》(2010),竹子,270cm×200cm×95cm,2010年北京公社“回头”展览现场。图片由艺术家和北京公社提供

材质艺术的第三种过程存在于作品的制作中,这个过程有时会赋予作品额外的意义。王晋的《中国之梦》就是这样一件作品。这件作品中的塑料戏装和皇袍是由河北省涿鹿县的农妇制作的,她们以传统、精湛的针线活闻名,20位妇女耗费一个月才能完成一件塑料服装的刺绣。在这些作品中,王晋有意采用了20世纪90年代流行于中国的一种商品生产方法,即城市企业家雇用农民工按其提供的设计方案生产商品。在创作《中国之梦》的过程中,雇主/设计师是一位居住在中国首都的国际化的实验艺术家,而制造者是民间艺人,在这个项目中,她们是纯粹的劳动者。这是因为她们只为报酬从事这项工作,但完全不知道自己劳动的意义——用尼龙“鱼线”在塑料上刺绣完全超出她们对艺术和工艺的理解。《中国之梦》把这两个群体带入了艺术生产的单一过程,他们的社会经济关系在这个过程中决定了他们的身份。

绘画和雕塑的传统观念把形象置于材料之上。人们通常认为,材料是形象的载体,艺术创作使其在视野中消失。材质艺术将材料提升到图像和物体之上,颠覆了这一逻辑,因此不可避免地与传统艺术形式产生张力和冲突。这种张力和冲突在材质艺术中产生了巨大的推动力,激励艺术家去重新建构形象与材料、颜料与绘画之间的关系。在过去的30年里,多种重构方案被付诸实践,产生了不断重新界定材质艺术的创新作品。尽管所有材质艺术家都努力使材料具有能动性和意义,但我们可以辨认出三种与绘画和雕塑进行协商的不同策略。

以黄永、顾德新、宋冬、尹秀珍为实践者代表的第一种方式是从根本上放弃了绘画。在20世纪八九十年代,这一选择标志着艺术家在中国艺术界中的“另类”自我定位,使他们不仅区别于官方艺术,也区别于中国当代艺术中的主流趋势,如政治波普、玩世现实主义艺术和艳俗艺术。

第二种方式保留了纸张和画布,但赋予水墨和颜料更为主导的地位。这种策略的推行者包括杨诘苍、邱志杰和朱金石等人。杨诘苍将水墨画转化为纯粹对墨的表现,邱志杰在创作他备受赞誉的《重复书写一千遍兰亭序》时也采用了类似的策略:他使用传统的书法学习方法,花了三年时间(从1992年到1995年)在同一张纸上抄写中国最著名的书法作品《兰亭序》,直到这张纸完全变黑。同样,朱金石也通过强化绘画的材料性来增强绘画的力量。他用抹刀和铁铲把颜料堆在画布上,与他空无一笔的宣纸装置作品形成鲜明的对比。在绘画过程中,很多颜料掉在地上,在画布前形成了一个小山丘,画布上的颜料慢慢变干,在这个过程中出现褶皱和裂缝。朱金石将厚涂法发挥到了极致,从而把绘画变成了材质艺术的一种。

朱金石,《物的浪》,2007,宣纸、棉线、竹子和石头,《物之魅力:当代中国“材质艺术》展览现场。莱特伍德659空间,作品由作者提供

第三种方式保留了图像,但重建了材料和再现之间的关系。虽然图像的表征功能被保留了下来,但并没有完全“吸收”材料,也并没有使之隐形。换言之,作品的材料并不仅是被动的图像媒介,而是艺术家意图传递的信息的一部分,并以强有力的方式呈现出来。在倡导这种方法的艺术家中,蔡国强、张洹、林天苗和徐冰用非常规材料制作了二维图像,而展望和王晋则将三维形态与特殊物质结合。蔡国强最早的“火药画”——创作于1985年的《自画像》——以火药爆炸的痕迹同时突出和模糊了他的形象,为这种创作方式提供了一个具有代表性的经典案例。林天苗的白色棉线装置作品中往往包含了她的二维平面肖像。如在其作品《辫》中,一幅高3.65米、展示其自我形象的画布悬挂在半空中,经数字化处理后,画像的性别特征大多被抹去;许多白色棉线从画像后拖到地板上,被编织成一条粗壮的大辫,蜿蜒盘绕,像一条巨蟒穿过广阔的空间,向装置的另一端延伸。

再以张洹为例,他的香灰画风格在过去的15年里逐渐从抽象转向具象。在他早期的香灰画中,香灰和烧焦的碎片散落在画的表面,强调了烧灼后的灰烬材料的存在。他后来的作品多将历史照片转化为灰烬的形象,具有更强的表现性。这些作品的中心主题——历史与记忆——由诸多因素共同强化,包括历史或个人的图像、香灰材料,以及摄影与绘画之间的媒介互动。徐冰则创作了大量以“背后的故事”为主题的作品,每件都包含可以从两边观看的灯箱:从正面看,它显示出以古典山水画为模型的“影像”;从后面看,它暴露了一组随机收集的材料,包括干枯植物、麻绳、破纸,以及在展览地点附近发现的其他垃圾。这些材料组合成一个装置,在灯箱的玻璃面板上通过投射“描绘”出一幅山水画。这个系列的主要目的是试验把现成物转化成绘画的可能性,同时保持两者之间的永久对话。

展望和王晋则通过替换材料,将三维的物体转化为具有反讽意味的、不协调的时间性。王晋用半透明塑料仿制京剧服装和皇袍,更别出心裁地使用尼龙丝线而非彩丝来刺绣花纹。展望用不锈钢复制传统的观赏性太湖石,它们闪闪发光的表面吸引了人们的目光,但也分散了人们的视线。这些作品的共同策略是在复制形式的同时替换材料,通过形象与材料的冲突产生意义。

中国当代艺术面临的一个永恒话题是其与中国传统文化的关系,而其面临的一个不间断的挑战是如何创造出既具有当代性又具有中国特色的艺术。在过去30年里,为了应对这一挑战,中国当代艺术的一个新分支“实验水墨”应运而生。材质艺术面临同一挑战,但提供了另一种更具原创性的解决方案——虽然艺术史学者们还没有完全认识到其重要意义。之所以说这个解决方案更具原创性,是因为材质艺术提供了将当代艺术与往昔联系起来的一个新方式:它没有走重塑文人书画的道路,而是与中国丰富的古代物质文化形成动态关系。

在一个基本的层面上,材质艺术家通过广泛的实验对传统物质文化的基本素质进行提炼,他们希望发现具有独特象征意义和审美品质的物质,将其共有的文化属性转化为个性化的视觉语言。于是,蔡国强重新发现了火药,梁绍基痴迷于蚕丝和养蚕,萧昱用柔软的竹子创作抽象雕塑,林天苗坚持用棉线制作作品,史金淞研究玉石的奥秘,沈少民制作盆景装置,杨诘苍和邱志杰把墨从书画中解放出来,朱金石和张羽都喜用纯净的宣纸。正如一些批评家所说,把这类对中国材料的兴趣归结为“自我东方主义”是错误的。实际情况正相反,因为这种兴趣揭示的是当代材质艺术与古代物质文化之间的深刻联系。

蔡国强,《山脉》(2006),纸上火药,呈现在6块纸板上。图片由蔡国强工作室提供

沿着这一路径,一些艺术家精心构思了近乎神话造物的作品。例如,从20世纪80年代后期开始,梁绍基就一直在探索养蚕在当代艺术创作中的潜力。他对蚕的痴迷源于悠久的文化传统:丝绸制造与中国的联系如此之深,以至于它的发明被等同于中华文明的创始。传说在人类文明初期,黄帝或他的妻子嫘祖发明了养蚕缫丝的方法,他们的后代在此后的三千年内一直保守着这个工艺秘密,中国因此以“丝绸之国”闻名于世。梁绍基对这个神话和许多关于制丝的古诗都很熟悉,曾几次引用9世纪诗人李商隐的诗句“春蚕到死丝方尽”。这句古诗让人感到他说的似乎是自己——一位在这种神奇小昆虫的帮助下毕生致力于创作的艺术家。

梁绍基对养蚕业的研究使笔者注意到材质艺术的另一个重要方面,即它与“技术性”的联系。这种联系并不奇怪,因为,技术首先生于材料文化——尤其是各种各样的工艺。如前文所述,材质艺术的实践者积极地把他们选择的材料处理并转换成蕴含着社会、文化或宗教价值的象征物。因此,如果说以往的物派艺术家抱着蔑视技术的态度试图重新发现自然形式,材质艺术作品则与特定的“技术系统”(technological system)相联系——罗伯特·麦考密克·亚当斯(Robert McC. Adams)将材质艺术作品定义为“部分是制度上的,部分是技术上的,部分基于材料性能和可能性,部分基于人类的交往、价值观和目标”。

材质艺术的这种意义在本文介绍的许多作品中都有所体现,出色的案例包括蔡国强的火药绘画和行为表演、张洹的灰烬画和雕塑、史金淞用火与玉材质创作的装置、沈少民解构的盆景,这些项目都将技术与当今的社会、文化和精神问题联系起来。

沈少民,《盆景6 号》(2007),植物、铁,私人收藏。图片由艺术家和奕来画廊提供

为了制作《盆景》系列,沈少民曾去安徽宁国和宣城的著名盆景作坊系统地考察了这项技艺。这些调研让他意识到,传统文化中的许多美好事物——包括盆景——其实都是通过类似缠足的酷刑制作出来的,因此他的《盆景》系列中的每件作品都重构了被隐藏在视线之外的痛苦过程。人们可以看到沉重的修枝机和钢架被固定在脆弱的树干上,树枝被铁丝绑缚以控制其生长。这些小树作为原始材料被重新加工,似乎定格在它们通过变形被塑造成审美对象的那一刻。

艺术史学者莫妮卡·瓦格纳、迪特马尔·吕贝尔(Dietmar Rübel)、彼得拉·兰格-伯恩特(Petra Lange-Berndt)都认为,在西方古典美学理论中,物质意义上的材料主要被赋予消极含义。用瓦格纳的话来说,这是因为“其属于日常生活的底层,必须在艺术创作的过程中消失”。主流艺术史话语正是基于这一经典传统,总是将形式置于物质之上,将图像置于材料之上。即使有的美术史家承认艺术作品的材料性,也往往将其作为“一个跳板,以跃入抽象和形象化”;或如霍普·毛泽拉(Hope Mauzerall)所言,“材料或物质在这里得到认可,但随后便被抵消”。

在过去的20年间,针对这种传统思维,学者们对“材料”进行了认真研究,他们的钻研有着两个相互重叠的目标:一是将材料发展成为一个独立的审美范畴,二是把材料确立为艺术批评和历史解读的一个基本标准。为实现这些目标他们开展了不少重要的研究项目。但正如兰格-伯恩特指出的,在这个新的艺术史领域中,最迫切需要的是跨文化研究。这是因为,材料在不同的文化中有着不同的内涵,也因为艺术家们使用材料是为了回应不断变化的历史和地缘政治环境中的具体问题。

“物之魅力:当代中国材质艺术”展览和研究项目回应着这一需求,对材料在中国当代艺术中的作用进行了首次系统的探讨。本文展示了在过去30年间,几代中国当代艺术家对如何通过艺术形式激活“材质性”(materiality)进行了深入的实验,他们完成的众多项目构成了一个持续的趋势,我们将之称为“材质艺术”。这些实验促成了大量充满激情的艺术原创作品的出现,对推动中国当代艺术积极融入全球当代艺术起到了至关重要的作用。笔者认为,材质艺术这一案例对于进一步发展当代美术研究项目、加深对中国当代艺术的理解,以及把当代艺术、艺术批评与理论探索联系起来这三个方面都展示出了丰富的潜力。通过对这一艺术现象历史发展过程的重构,以及对关键艺术家和作品的识别,我们希望本次展览及相关图录能为今后的研究打下良好的基础。

[原载于《信睿周报》第27期,注释略。本文是作者为 “物之魅力:当代中国材质艺术”展所写策展文章“Material Art From China:An Introduction”中的第二部分,原标题为“Material Art:Characteristics and Aesthetics”,In Wu Hung and Orianna Cacchione (eds.), The Allure of Matter: Material Art from China, (Chicago:Smart Museum of Art, 2019, pp.15-41)。囿于版面,译文有删减,特别感谢作者对译稿做了校对并联系图片授权。]

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司