- +1

游走于双城之间:许鞍华改编张爱玲作品时的“有意误读”

具有城市情结,甚至“双城情结”的导演不在少数,如许鞍华。作为“张迷”(张爱玲的粉丝)之一,许鞍华曾经两次改编张爱玲的小说,一次是1984年的《倾城之恋》,一次是1997年的《半生缘》。那么,许鞍华在改编张爱玲小说时,如何处理“上海”和“香港”这两座具有千丝万缕关系的城市?具体来说,许鞍华如何借由20世纪40年代的文字书写,重塑两座城市的影像空间?在她所营造和建构的双城空间中,她如何取舍,如何表达自我认同?在双城之间的游走与认同,成为许鞍华“惘惘的威胁”。而这样一种焦虑和另一种焦虑———“影响的焦虑”一起,共同成为许鞍华对张爱玲电影改编时最大的难题和体验。

影响焦虑

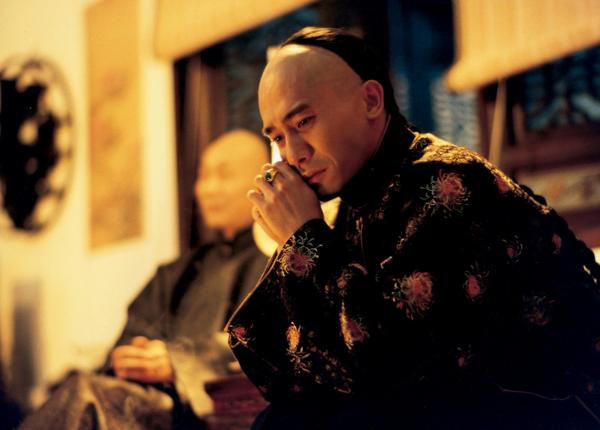

张爱玲本身就和电影有着不解之缘。这种缘分始于其“影迷”身份,后来在进入文坛之前开始写英文影评,继而在20世纪40年代起创作了一系列电影剧本。很多学者认为张爱玲的小说创作受电影的影响很大,因此其小说也就有“电影感”,可以用镜头、蒙太奇等很多电影手法来分析。或许正因为如此,张爱玲的小说往往引起很多影视导演的兴趣。张爱玲的作品曾经六次被搬上大银幕,依次为《倾城之恋》(许鞍华导,1984,邵氏),《怨女》(但汉章导,1988,中央),《红玫瑰与白玫瑰》(关锦鹏导,1994,嘉禾),《半生缘》(许鞍华导,1997,东方),《海上花》(侯孝贤导,1998,松竹),《色·戒》(李安导,2007,焦点)。

改编的尝试总体上来说未见好评。对此有很多论述的声音,多集中于探讨张爱玲小说在叙事、意象和风格等方面的独特性以及改编的困难。“很多年来,在电影圈内一直有个‘张爱玲碰不得’的说法”,而且似乎“到目前为止,港台导演群里似乎仍然无人通得过‘张爱玲考验’”。纵观这些影片并未获得好评的原因,除了与导演、演员的功力及风格有关之外,张爱玲小说中的种种难以变为影像视觉的因素也是导演和编剧很难克服的问题。另外,众多“张迷”对于原著的热爱和对于电影的期待,给电影改编增加了压力。而对于改编电影的评价,往往集中于是否体现了原著的精髓神韵,因此这也成为改编的难点之一。在这样内外的困难之中,导演们一方面殚精竭虑地妄图克服张爱玲的巨大影响,一方面又乐此不疲地继续改编。

很多导演曾表达过这种矛盾的情绪:一方面深爱张爱玲及其作品;一方面又具有某种“恐惧”。那么,到底这些导演恐惧的是什么,为何又在恐惧之中选拍张爱玲的作品?在这一方面,电影《海上花》的编剧,也是“张派”作家之一的朱天文有一段话,具有一定的代表性:

文学跟电影是两种完全不同的载体、媒介,用的是两种不同的理路。这两者之间的差距,编剧越久就越发现其间的独特不可替代,难以转换。越是风格性强的小说,越是难改编。张爱玲的小说就是。想想看,一个用文字讲故事,一个用影像。而张爱玲的文字谁抵抗得了?离开了她的文字,就也离开了她的内容。如果你想改编成电影,她的文字,绝对是一个最大的幻觉和陷阱。然后你会被张爱玲的声名压住,然后又有那么多张迷紧紧把你盯住,所以出来的电影,我觉得都不成功。

对导演来说,他们当然知道“文学和电影是两种完全不同的载体”,因此,改编的重点当然并不在于它们是否应该或者是否忠于原著。我们从“影响的焦虑”(anxiety of influence)这一概念和范畴出发,探讨导演们在什么程度上受到张爱玲的“影响的焦虑”。通过比较改编电影对于原著的取舍和改变,我们可以了解导演自我的艺术关照。

“影响的焦虑”这一文学理论范畴是西方著名的文论家哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom)提出来的,他以此解释诗学中诗人所受到的前辈大师的影响。“诗的影响———当涉及两位强大的、真正的诗人时———总是通过对前一位的误读(misreading)进行的,这种误读是一种创造性的纠正,实际上是一种必要的误释。一部成果硕硕的诗的影响史,即文艺复兴以来的西方诗歌的主要传统,记载的是焦虑和自我拯救以及修正。没有这一切,现代诗歌无以存在。”这种焦虑是诗人对于先于自己的传统影响的心理焦虑或自己由于传统影响而引起的焦虑感,历史上的“后来诗人”处于一种甚为尴尬的境地——总是处于传统影响的阴影里。

既然有先前的诗人,后来的诗人如何将自己的“后来性”(belatedness)转变为“先来性”(earliness),从而摆脱先人的影响,成为后人的当务之急。对于诗人如此,对于改编经典小说的导演亦如此。如何认知、摆脱并超越这种影响带来的焦虑,此过程是“与他们的前辈进行殊死搏斗的过程。拙劣的诗人把前辈理想化,而具有想象力的诗人为自己而利用前辈”。

如何摆脱前辈的“陷阱”从而战胜“焦虑”?如何摆脱阴影,令自己的作品“似乎”从未受人影响,从而跻身于强者诗人之列?于是便产生了对于前人作品的误读。这种误读与传统意义不同,是一种修正,一种“有意误读”(misprision)。布鲁姆详尽地阐释了“误读”的六种修正式策略,即“修正比”(revisionary ratios):“克里纳门”(Clinamen)、“苔瑟拉”(Tessera)、“克诺西斯”(Kenosis)、“魔鬼化”(Daemonization)、“阿斯克西斯”(Askesis)以及“阿·波弗里达斯”(A.Pophrades)。

而根据这种理论,几位改编张爱玲作品的导演都或多或少受到“影响的焦虑”,只不过影响的方式不同。所有的导演对于张爱玲都喜爱有加,但就改编的方式来看,关锦鹏的《红玫瑰与白玫瑰》较符合“苔瑟拉”的方式,即“续完和对偶”。“这是一种对于前驱续完的方式,后辈一边接受前人的诗,一边保留原诗的某些词语,并继续加以阐发,仿佛前驱走得不够远”。关锦鹏在《红玫瑰与白玫瑰》电影的所有处理手法中,最被人数落的是将张爱玲原小说的精彩语句原封不动地搬到银幕上,作为和影像的对照。不过这种对照既不是张爱玲的“参差对照”的美学关照,也不是为了方便观众的阅读,因为观众很难看清银幕上密密麻麻的小字。似乎关锦鹏不这样做,不足以体现张爱玲的魅力;或者因为他找不到另一种更好的交代故事和场景的方式。但电影究竟是电影,需要以影像讲故事,因此保留张爱玲“残章断句”的“苔瑟拉”的做法实不足取。

相较而言,侯孝贤是所有导演中较少受到张爱玲原作影响的一位,很少受到张爱玲原作的影响。他的《海上花》并非改编自张爱玲的小说,而是张爱玲的翻译作品。侯孝贤醉心于《海上花》,其实是看到了小说中“日常生活的况味”。这恰好是张爱玲小说和侯孝贤电影绝少的共同点之一。张爱玲在《忆胡适之》一文里,曾经这样谈及《海上花》的特质:“暗写,白描,又都轻描淡写不落痕迹,织成了一般人的生活质地,粗疏、灰扑扑的,许多事‘当时浑不觉’。所以题材虽然是八十年前的上海妓家,并无艳异之感,在我所有看过的书里最有日常生活的况味。”而侯孝贤几乎每部电影都会通过细节来突出日常生活的况味。文字华丽的张爱玲其实喜欢的是日常生活的素朴:“我喜欢素朴,可是我只能从描写现代人机智与装饰中去衬出人生素朴的底子……唯美的缺点不在于它的美,而在于它的美没有底子。”这一点也引起了侯孝贤的共鸣。于是,电影《海上花》并未像之前的张爱玲改编电影那样着重突现故事情节和苍凉的风格,而是选取了几个片段来展现“素朴的底子”和“日常生活的况味”。从影片色调到服装,从物件把握到语言强调,都为了体现这种质感。而《海上花》也是和原著差别最大的一部电影,很多评论者认为这是一部“非常成熟的电影”。这种影响的方式对于前人的“误读”较为彻底,接近于“阿斯克西斯”,它“是一种缩削式的修正……使自己的诗与前驱的诗确立某种共通的关系,从而将自己和前驱较为彻底地分开,并完成自我实现”。

相比关锦鹏和侯孝贤,许鞍华对于张爱玲的态度则更为有趣。她既有关氏的顶礼膜拜的情愫,又有侯氏妄图建构自己的决心。许鞍华对于张爱玲的改编和“误读”,较接近“克里纳门”,是一种“有意识的误读……对于前驱的复杂态度令其自发地进行一种矫正运动,试图偏移前驱的方向,并沿着偏移的方向继续前进”。这种误读是一种非常有趣的误读:一方面,许鞍华能看到张爱玲小说中难能可贵的“参差对照”和“映衬对比”;另一方面,不知是否有意为之,其电影却将张爱玲小说“参差对照”的意图以另一种逆向的方式来处理。香港学者何杏枫认为,许鞍华在《倾城之恋》的改编中试图通过借由张爱玲表达自我的寄寓,并通过不断修改张爱玲作品来完成一种“自我探寻”,这样的说法具有一定的突破性和启发意义。

那么,结合《倾城之恋》和《半生缘》的改编,从“影响焦虑”的角度,我们能够探寻到许鞍华怎样的情感取舍和心理机制?

有意误读

许鞍华曾经在被问及为何拍《倾城之恋》时这样回答:

她(张爱玲)的小说中,《倾城之恋》的conceit(强烈的对照或对比)最好:故事本身是喜剧,却产生悲剧处境———这样表面是悲剧,骨子里是喜剧,便是故事的conceit。我拍完才明白,故事不应该使人觉得惨。这些东西根本是玩conceit,而conceit就是contrast in everything(把一切对照或对比)。

看来,张爱玲小说中的参差对照和映衬对比,在许鞍华处成为重要的艺术追求,而且被认为一切都在对照对比。这也应该是许鞍华在艺术上拍摄张爱玲的最重要的动因和着眼点之一。但有趣的是,许鞍华虽然明确地洞悉了张爱玲小说中的“对照”,但她在改编《倾城之恋》和《半生缘》的过程中几乎完全“误读”了张爱玲小说中“参差对照”的精髓。

“参差对照”是张爱玲小说重要的特点,前人对于张爱玲“参差对照”手法的分析,涵盖了结构、人物、情节等各个方面。用张爱玲自己的话说:“我是喜欢悲壮,更喜欢苍凉。壮烈只有力,没有美,似乎缺少人性。悲壮则如大红大绿的配角,是一种强烈的对照。但它的刺激性还是大于启发性。苍凉之所以有更深长的回味,就因为它像葱绿配桃红,是一种参差的对照。我喜欢参差的对照写法,因为它是较近事实的。”因此,张爱玲拒绝传奇式的彻底的“对比”,其小说突现的是一种“不彻底”的美学。这种对照,既不是夸张的戏剧化(dramatic),也并非彻底写实的(realistic)的现实主义。

更重要的是,“参差对照”不仅限于一种美学关照和叙事技巧,更重要的是对于时代的反思。张爱玲在《自己的文章》里写道:

我甚至只是写些男女间的小事情,我的作品里没有战争,也没有革命。我以为人在恋爱的时候,是比在战争或革命的时候更素朴,也更放恣的……我喜欢素朴,可是我只能从描写现代人的机智与装饰中去衬出人生的素朴的底子……只是我不把虚伪与真实写成强烈的对照,却是用参差的对照的手法写出现代人的虚伪之中有真实,浮华之中有素朴……

时代是仓促的,已经在破坏中,还有更大的破坏要来。有一天我们的文明,不论是升华还是浮华,都要成为过去。如果我最常用的字是“荒凉”,那是因为思想背景里有这惘惘的威胁。

因此,张爱玲自认为其小说无法唤起什么“悲壮”或“壮丽”的情感———这种情感呈现在“强烈的对照”中,是革命和战争的情调。而张爱玲则写些“男女间的小事情”来突出人生“素朴的底子”。因此,“参差对照”的极致,就是对于时代的观照,就是“惘惘的威胁”。

这种“惘惘的威胁”在小说中则表现为故事背景总是时代的革命和战争,而前景主导的是恋爱。无论是《倾城之恋》抑或《半生缘》都是如此,却并非完全相同。

《倾城之恋》主要故事发生在香港,其背景是香港陷落战斗的大时代。但《倾城之恋》具有一种独特的戏剧反讽:以恋爱主导故事的进行,战争的爆发却成全了恋爱,造就了“倾城”之恋。因此在小说中,几乎完全没有任何时代特征的描述,更没有正面描写战事。而在许鞍华的电影中,爱情故事似乎成为次要,中国香港对日本的抗战则以浓墨重彩刻画。《倾城之恋》的制作费用高达港币650万,是邵氏1986年停产前的最后一部大制作。为了拍摄战争的场面,电影公司搭建了300多万港币的阳台布景,并配合浅水湾酒店的“重建”工作。电影中的商贩、广告牌、礼堂等全部按照资料进行摆设和布置,以拍出“香港沦陷期间的味道”。而在处理战争场面上,电影更是用1/4的时间来展现战争场面,其中涉及大批士兵、护士等群众演员,而主人公逃难的场景也随着战争进行不断更换:从酒店到逃难车,到临时的小屋,再到山上,在主人公的主线爱情故事中穿插其他人的抗战画面,可以说在表现战争的残酷上下足了功夫。结果这也成为此片最为人诟病之处:过于重视背景的营造,而忽略了心理的展现。因为在原小说中,时代和历史只是背景,情场角力的微妙心理才是重点所在。可以说,在布景、道具、战争场面上所花费的人力、物力将白流苏的心理状态完全磨平。或许正因如此,观众在观看了近半小时的惨烈战事之后,对于范柳原最后求婚的行为完全不会意外,更会产生一种自然的温暖的感受:战争成全了一段美满的姻缘。殊不知,这种圆满的喜剧的结尾与张爱玲原作“苍凉”的风格完全背道而驰。小说在结尾处写道:

香港的陷落成全了她。但是在这不可理喻的世界里,谁知道什么是因,什么是果?谁知道呢?也许就因为要成全她,一个大都市倾覆了。成千上万的人死去,成千上万的人痛苦着,跟着是惊天动地的大改革……流苏并不觉得她在历史上的地位有什么微妙之点……

传奇里的倾国倾城的人大抵如此。

到处都是传奇,可不见得有这么圆满的收场。胡琴咿咿呀呀拉着,在万盏灯的夜晚,拉过来又拉过去,说不尽的苍凉的故事──不问也罢!

于是,我们看到张爱玲笔下“不可理喻”的世界到了许鞍华的电影中变成幸福的团圆结局,再加之宏大的战争描写,令人想到好莱坞的大片。这种将原著的历史背景商业景观化的做法,作为一种对于原作的“误读”或许出自商业需要,但许鞍华自己在商业电影公司工作的格格不入也自有文章可言。

反观《半生缘》,我们可发现许鞍华的用力方向正好相反,却造成另一种“误读”。对于《倾城之恋》的诟病或许有些影响,于是在许鞍华的第二部改编作品中一切历史时代的印记完全被抹去,只留下简单的爱情故事以及细腻的感情刻画。虽然在色彩、影像等方面,许鞍华“淡化”了原著中的华丽苍凉,但对于顾曼桢和沈世钧之间的爱情叙事,许鞍华可谓下足了功夫,而且比《倾城之恋》有很大的进步。因此较之《倾城之恋》的诟病(被评为“一次勇敢而大胆的失败”),《半生缘》则获得了较广泛的接纳。

但我认为,许鞍华的“影响焦虑”并未减弱。上文分析了其所受的影响及其“淡化”的“误读”方法,但绝不仅于此。张爱玲原作中的无奈和感伤,被许鞍华以流畅的影响表达出来。但在对于时代的书写方面,小说与电影文本之间依然存在着张力。

电影《半生缘》的英文片名为“Eighteen Springs”———直指小说《十八春》。其实无论是小说《十八春》还是小说《半生缘》,在世钧和曼桢的爱情背后都有一个家国历史的大叙述。尤其在《十八春》里,可以说“国家论述、去东北、国民党的负面和共产党的正面政治陈述,贯穿了《十八春》的情节”。

因此,在曼桢和世钧的谈话在日常生活中经常被谈及。但这依然是张爱玲惯用的“参差对照”方法:她笔下的人物与历史事件基本上是绝缘的,历史时代只是故事中的背景而已。但《十八春》稍有不同。在第十三章,叔惠和世钧两人在郊外散步,弥漫着国民党统治的白色恐怖,此时东北被认定是中国的希望所在:

叔惠说:“你来得真巧,我正有几句话想跟你当面说,信上不能写的。”世钧笑道:“什么事情这样神秘?”叔惠笑了一笑,道:“我下个月要离开上海了。”世钧道:“到哪儿去?厉害,我们厂里有一个同事也被捕了……像我们这样一个工程师,在这儿待着,无论你怎么样努力,也是为统治阶级服务。还是上那边去,或者可以真正为人民做一点事情。”

这只是小荷尖角,在“历史大时代”的衬托下主要人物在《十八春》里谈情论爱,终于在十六章(全书共十八章)时,“国家历史意识”全面切入。之前世钧等人只是暧昧地谈论东北,而到此时小说中的男女真正身体力行地前赴东北。在这样的叙事之下,张爱玲并非同其他启蒙作家一样宣扬革命,而仅仅是一种以自我嘲弄、自我拆解的方式“最后与历史抗拮的‘美丽而苍凉的手势’”。

因此在《十八春》里,张爱玲对于历史事件的浓墨重画其实是一种自我拆解,但毋庸置疑,大革命、抗日战争等重大历史事件在《十八春》中的作用不容忽视,上海在这些历史事件当中的地位、上海知识分子对于国族的认知等都是小说表现的重点。而在许鞍华的电影中,历史事件全部隐去。对于《十八春》的全部“历史性”特点,电影《半生缘》完全没有过问。

相比而言,许鞍华的《半生缘》是一个完全的彻头彻尾的爱情故事,丝毫不承载国家历史大叙述,漠然于整个时代书写之外。一个国家的消沉、一个城市的倾倒,对于许鞍华来说毫无意义。她的《半生缘》只用柔焦光环的影像,呈现出一个灰扑扑的爱情故事,表达出一种“平易、平凡、易于亲近的感觉”。

不仅历史在电影《半生缘》中成为空洞,空间似乎也被改头换面。上文已经探讨了电影将原小说的空间“淡化”,上海的城市印象在许鞍华的电影中成为色调苍茫、昏暗、冷漠、无聊而机械的工厂,以及永远暗无天日的室内。有关上海和那个时代的一切都成为电影中空洞的符号。但反讽的是,正因如此,电影中更加弥漫一种怀旧的气氛,这种怀旧的氛围是由重大事件和城市意象缺失而造成的对于生活质感的强化。上海被悬浮在不被描述的想象世界之中,因此游离于具体历史和空间的故事反而带出一种独特的富于怀旧色彩的影像。

这种历史和空间的缺失,造成时代的空洞。张爱玲在《十八春》中叙述历史事件的用意,即以一种自我嘲弄和自我拆解的方式阐述着自己的时代观,表达自己“惘惘的威胁”,但这一点在许鞍华的电影中被完全相反地“误读”了。这部电影中时空的缺失是“影响焦虑”的反映,与《倾城之恋》完全相反。如果说电影《倾城之恋》采用的“误读”的方法是将战争从原作的背景拿到前景加以大肆渲染,加强宏大的历史事件而忽视爱情故事,那么电影《半生缘》则将原作中必要的战争历史事件完全抹去,反而只突出爱情故事,并且以一种简单平淡的方式讲述。

因此,在两部小说和电影之间都存在着张力:小说《倾城之恋》着重书写爱情故事,对于战争未有正面描绘,而电影浓墨重彩地表现战争,反而忽略对爱情的展现,对于原作小说是一种彻底的“误读”;与此相反,小说《半生缘》突出时代背景,承载历史叙述,而电影抽空一切历史时空的再现,而仅细腻地描摹了一则爱情故事,对于原作小说仍是一种彻底的“误读”。对于这样一种张力(tension)和对比(contrast),我们不能不对其提出疑问:究竟为何出现这样的“有意误读”?“误读”的背后是怎样的动机与思量?

自我探寻

考虑到许鞍华在拍摄《倾城之恋》之后受到的诟病,或许由于“前车之失”带给她惨痛的教训,她有意矫正自己的方向。从“影响焦虑”的角度来说,许鞍华无疑在受到张爱玲“影响”之后选择了自己的“误读”,却发现被诟病的后果带来了新的更大的“焦虑”,于是便导致了一种相反方向的“矫正”行为。但此说法仅是对“焦虑”的理论分析,并未有任何资料证实许鞍华在《倾城之恋》之后努力矫枉过正的做法。

另外,考虑到电影的商业性,《倾城之恋》更加侧重商业元素,而《半生缘》则较具文艺气质。对于许鞍华来说,艺术和商业之间的争执一直是她的困扰。用她自己的话说:“我时常拍戏都是pull between(在)两种倾向(之间游移不定)。”尤其在拍摄《倾城之恋》时,她曾多次表示自己感到“恐惧”:

我真是好惊,因为真的要面对一个choice:between commercial and artistic achievement(要面对商业和艺术成就之间的抉择)。半途我将一位commercial的东西cut(把商业元素全剪去),但未够彻底……现在我因为中间好多变节,给影评人看又不够artistic(艺术),给方小姐(方逸华,《倾城之恋》监制)看又不够commercial(商业)。

通过这段自白和其他访问,我们可以得知,许鞍华在《倾城之恋》里本来寄托了自己的艺术追求,但因为投资的关系,陷入商业和艺术的矛盾中。于是他加强了浅水湾枪战等商业元素,但发现《倾城之恋》不够“感人”。

正因为要体现电影的商业性,所以不得不舍弃艺术性的元素。在电影中细腻的心理和感情被淡化,而战争场面等商业元素被放大。这是很容易理解的。那么《半生缘》呢?

对于《倾城之恋》的拍摄,邵氏其实是大力支持许鞍华的,而且根据后来的新闻报道,《倾城之恋》是许鞍华认为较为“商业”性的影片,而拍摄之后若“可过关”,那她会“继续指导一些结构精巧的更好的影片”。于是有了之后的《半生缘》,作为许鞍华坚持艺术道路的作品。这部电影抛弃了《倾城之恋》所运用的宏大战争场面和罗曼蒂克的爱情,而是以平淡朴素的影调营造氛围,处理细腻的感情和心理,并抹去了所有时代和背景的大叙述。这部影片在第三十五届金马奖上入围十一项,获得五项大奖,也算是对于许鞍华艺术追求的肯定。

我们从理论和商业性两方面考量许鞍华的“误读”原因,其实并不能说明全部。结合两个故事的发生地点以及许鞍华的不同用力,我认为许鞍华在电影中表达了对于上海和香港两座城市不同的怀旧方式,并对于香港这座“我城”进行了自我探寻。

许鞍华是否具有香港本体意识呢?有学者将许鞍华的《倾城之恋》纳入以香港本位的怀旧电影系列加以析论,认为此片是对于“太平洋战争时香港沦陷于日军的历史”的一次“回顾”,并指出其“可能将会失去,因而特别珍视香港的‘历史回忆’”。电影中浓浓的怀旧意味,又投射了怎样的对于香港这座城市的反思?是否就连怀旧,也以香港为本位?

从这个角度来看,我们可以得知许鞍华的“香港本位”情结和“自我探寻”的尝试:《倾城之恋》用庞大的制作费用所搭建的阳台布景,“重建”的浅水湾酒店,所有细节(包括器皿、物件、招牌、衣着、人物)等的投入,以及对“赤柱保卫战”的历史还原,对战争场面的大肆渲染,一切似乎都在“重现”(represent)20世纪40年代香港的风貌。相较而言,前半故事发生在上海,影片中却只有室内戏,完全没有上海的城市展示。香港本位的意识可见一斑。

相比而言,《半生缘》的故事完全发生在上海,许鞍华的“怀旧”,以及消除历史背景空余符号的做法也堪思考。李欧梵在《上海摩登》中说:“如果我们需要‘她者’来理解自己,那么,香港对于我们理解上海就非常关键。”而同样,上海对于理解香港也很重要。前一句适合于分析张爱玲;后一句则暗合许鞍华。《半生缘》是上海的故事,对于上海的一切战争和革命运动,许鞍华是没有任何兴趣的,她对照上海只想看到自己身上所具有的东西,毕竟上海是个“她者”,香港才是本体。因此,影片中上海散发的怀旧气氛对于找寻香港曾经的殖民生活有“她者”镜像功能的帮助,就这一点王家卫的《花样年华》庶几近之。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司