- +1

“建筑史诗”出了迄今最厚的一本,因为它写的是哥特

原创 贾珺 读库

按:读库6·18活动自6月6日开启,至6月20日截止,除了有各类日常的满减活动,还有四本新书问世,包括王南“建筑史诗”第十册《拱尖天堂》、图像科技史《未来志》、《读库2002》及附属小册子《以纸为桥》。

点击下方图片进店采购,读库将从南通把这些宝贝护送到你手中。

悄悄说一句,风靡南通现场的读库工装也上架了。作为百年出版老店,我们正在考虑要不要转型成为一家服装企业。戳下方六哥采购读库工装。

▼

周星驰在电影《国产凌凌漆》中有一句神叨叨的台词:“其实,我擅长的是飞刀——飞是小李飞刀的飞,刀是小李飞刀的刀。”

每一座哥特建筑都有资格套用这句话,自豪地声称:“其实,我擅长的是尖拱——尖是肋架尖拱的尖,拱是肋架尖拱的拱。”

拱券是砖石建筑的重要结构形式,最简单的造型呈半圆形,古罗马时期成为主流,从凯旋门到巴西利卡,从大竞技场到万神殿,都可以见到这种半圆拱的身影。西罗马帝国灭亡后,半圆拱技术由欧洲东部的拜占庭帝国继承,而在西欧地区则急剧衰落,直到五百年后的中世纪罗曼时期,才重新捡了回来,略微恢复了一点古罗马拱券的神采。

十二至十四世纪是中世纪最后一个阶段,文艺复兴理论家借用古代蛮族之名,将这段时间内流行的艺术风格称为“哥特”,也就是“野蛮”的意思。这个饱含偏见的贬称一直流传至今,其原始的涵义已经少有人提——哥特艺术早已洗刷冤屈,被公认为人类历史上最伟大的艺术创造的时代之一。

建筑是哥特艺术最重要的载体。西方建筑肇始于古典时期,之后大多数历史风格或多或少都带有古典建筑的某些特征,如柱式、半圆拱、比例规范等等,唯有哥特建筑是一大异数,从外部造型到内部空间,从结构体系到细部装饰,都与理性的古典风格截然不同,富于不拘一格的浪漫气质——以至于有西方学者将所有西方建筑式样分为古典式和哥特式两大类。在诸多鲜明的特征之中,哥特建筑最本质的要素是尖拱以及用尖拱搭建而成的肋骨框架体系。

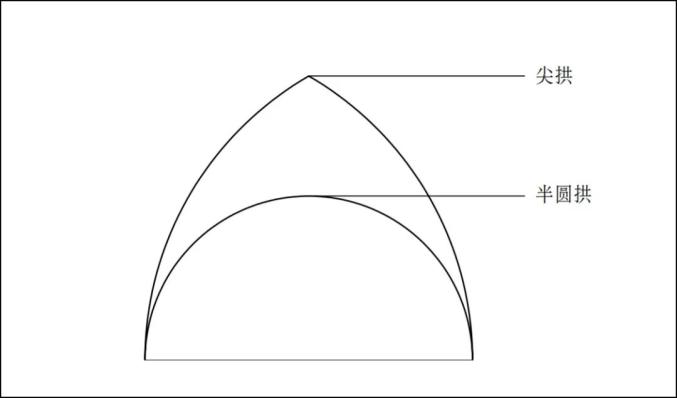

尖拱与半圆拱最大的区别是其轮廓由两条不同圆心的弧线构成,因此顶部有一个明显的尖点,其优点在于可以更好地抵御荷载的侧推力,并且能够根据不同的高度和跨度灵活调节,同时在视觉上带来一种上冲的动感。

尖拱在欧洲以外的其他地区也常有运用,比如波斯建筑和伊斯兰建筑,甚至中国古代一些拱桥也可以见到尖拱的身影,但只有哥特建筑将尖拱的特性发挥到极致。

有鉴于此,王南老师《建筑史诗》第十册关于哥特建筑的书起名为“拱尖天堂”,详尽解析了尖拱的由来,以及众多用尖拱构成的哥特教堂杰作。

书中各章的标题很有意思,分别是“巴黎交响乐”“沙特尔合唱团”“玫瑰咏叹调”“英格兰奇幻森林”“伊比利亚擎天柱”“意大利变奏曲”“日耳曼巴别塔”,有点像在写音乐史。南哥把欧洲各国的哥特建筑比作用尖拱谱写的不同乐章,可算是别出心裁。如果我来打比方,更愿意将拱尖上漂浮的哥特建筑比作脚尖上跃动的芭蕾。

第一座哥特建筑是位于巴黎北面一座小城中的圣德尼修道院教堂。这座始建于5世纪的古老建筑在12世纪初发生火灾,修道院院长叙热(Suger)长老于1130年至1144年主持重建,首次用尖拱组成的肋架体系来支撑回廊,取消了厚实的承重墙,结构轻盈,空间通透,还在柱拱间安装彩色玻璃窗,让斑斓的光线照进室内,令人耳目一新。

这一创举轰动一时,法国其他教堂纷纷效仿,并流传到欧洲其他地区。二百多年间,千百座哥特教堂拔地而起,新风格由一眼清澈的泉源汇成一条波澜壮阔的大河。

去年不幸失火的巴黎圣母院是名气最大的哥特教堂。这座教堂位于市中心塞纳河上,一直被视为巴黎的标志,并因为维克多·雨果的小说而广为人知。

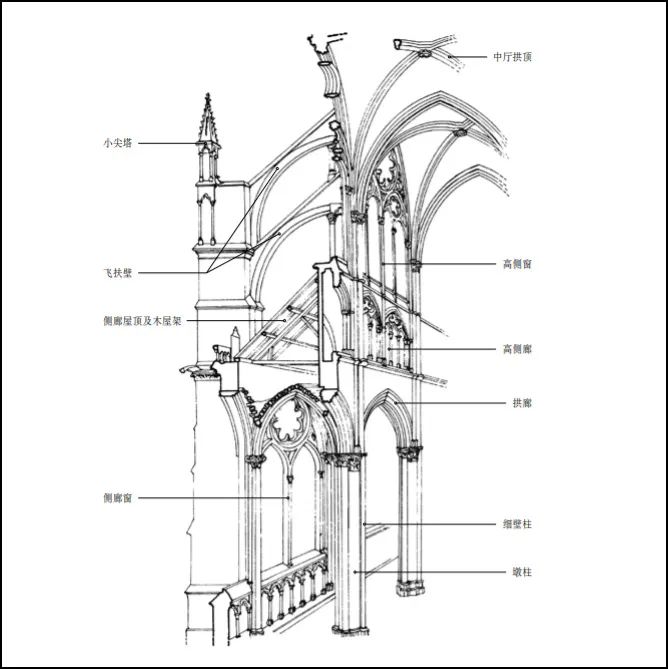

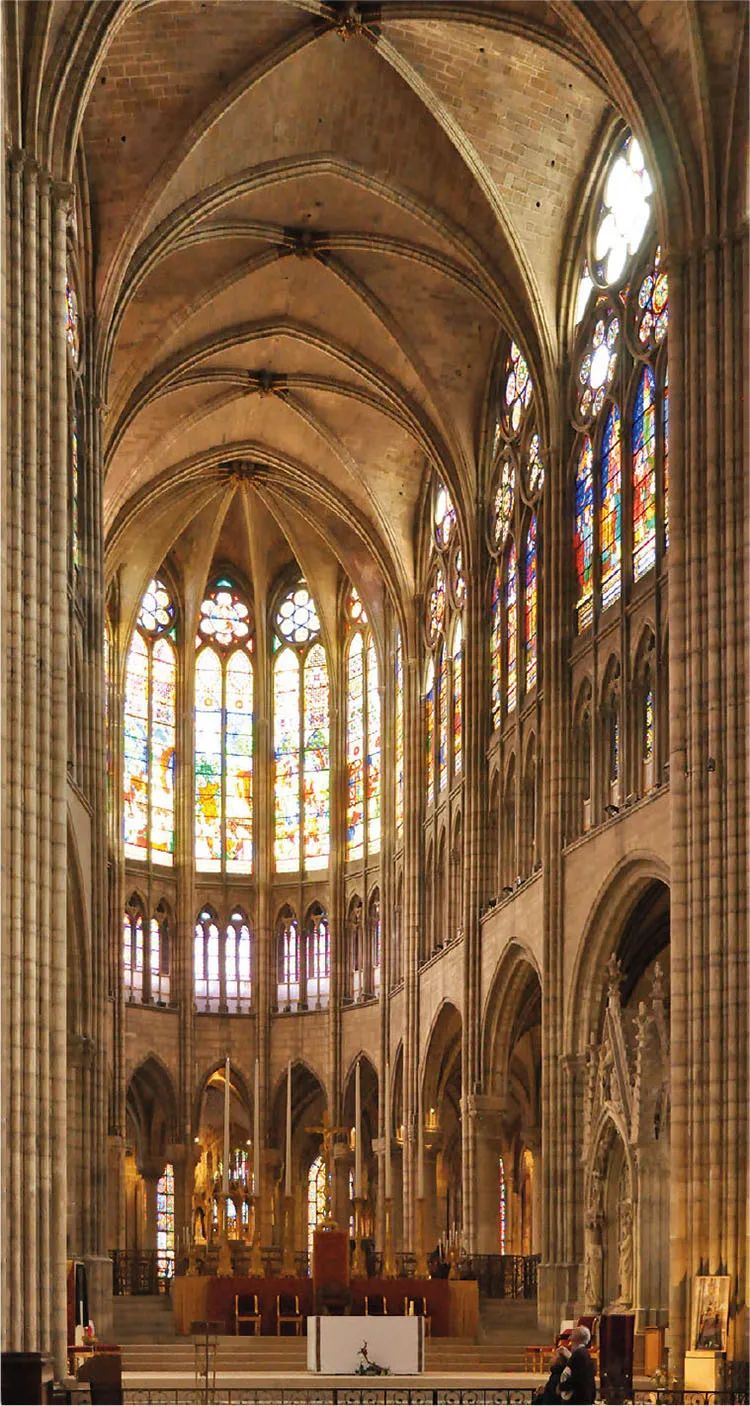

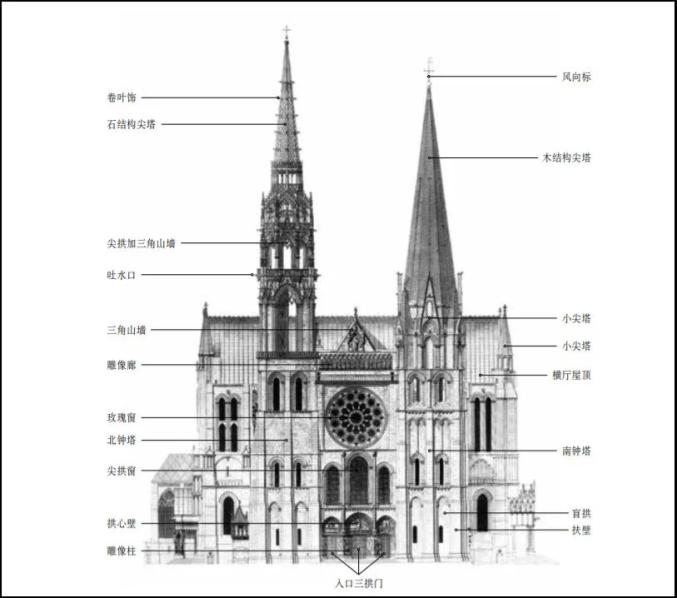

哥特教堂的外立面通常会在主入口两侧竖立一对高高的钟楼,两边使用飞扶壁来支撑中厅的侧墙,内部不同方向的尖拱落在一根根束柱之上,室内外充斥大量的雕塑和尖形装饰,中厅上部和侧廊外侧都铺满彩色玻璃窗——所有这些特征,都可以在巴黎圣母院的身上看到。

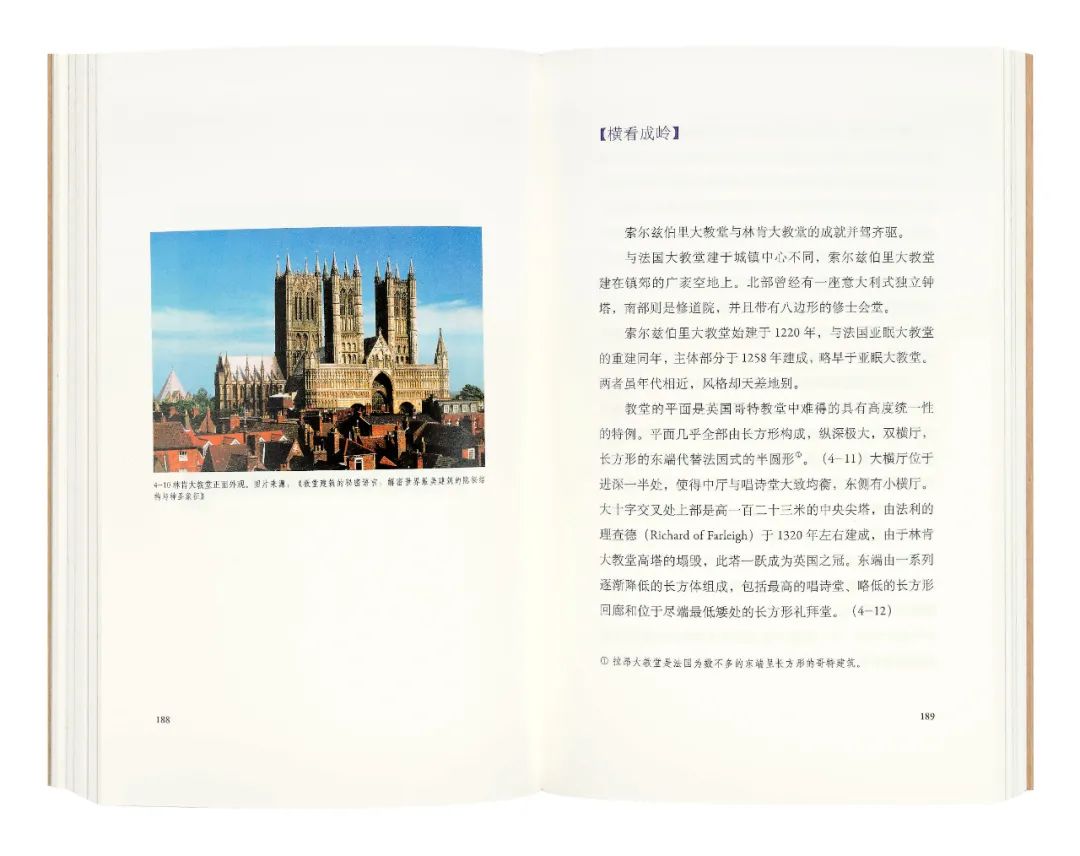

由于钟楼高耸,石料沉重,施工十分艰难,很多教堂的钟楼建造时间长达几十年乃至几百年。例如沙特尔主教堂南北两侧的钟楼居然间隔了三百来年,长得完全不同,相映成趣。有些教堂的钟楼最终只建成一座,另一座空缺,看上去仿佛独臂大侠。法国北部的兰斯主教堂和亚眠大教堂代表着哥特成熟时期的面貌,形象更为完美。

法国以外地区的哥特建筑融入更多本土元素,在保持主体特征的前提下,各有不同。

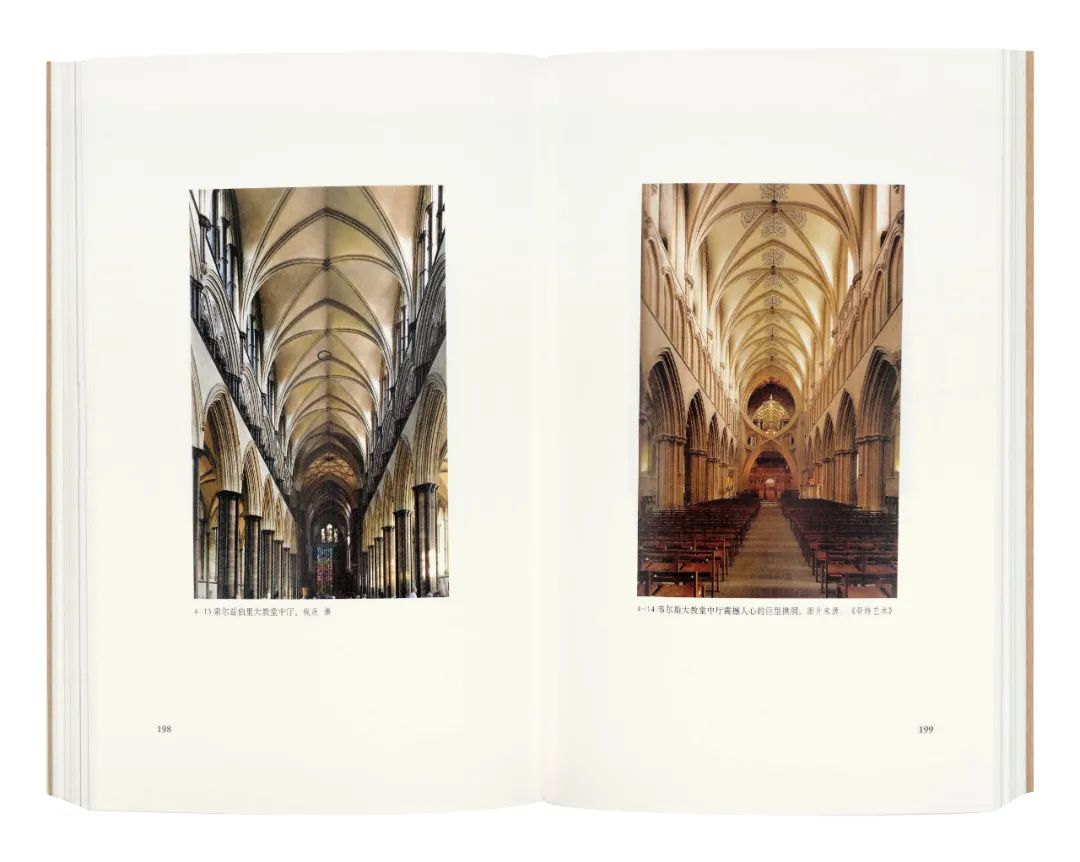

英国的哥特教堂更喜欢将肋形尖拱雕刻成极其复杂的花式线条,完全不顾及石材本身的性能。从室内往上看,其屋顶宛如树枝缠绕,临风飘舞。

西班牙大部分地区曾经长期被信奉伊斯兰教的摩尔人占据,天主教徒建造的哥特教堂也受到伊斯兰风格的影响,尖拱体系注入浓郁的异域风情,其中最著名的塞维利亚大教堂的前身是一座清真寺,改建后依旧保留原有的一座宣礼塔作为钟楼,混血面貌非常醒目。

意大利地区的哥特教堂最不纯粹,经常将尖拱与半圆拱混合运用,建筑的外观往往依旧带有罗曼式的旧轮廓,简洁的阿西西圣方济各教堂和繁复的米兰主教堂代表着不同的审美趋向。

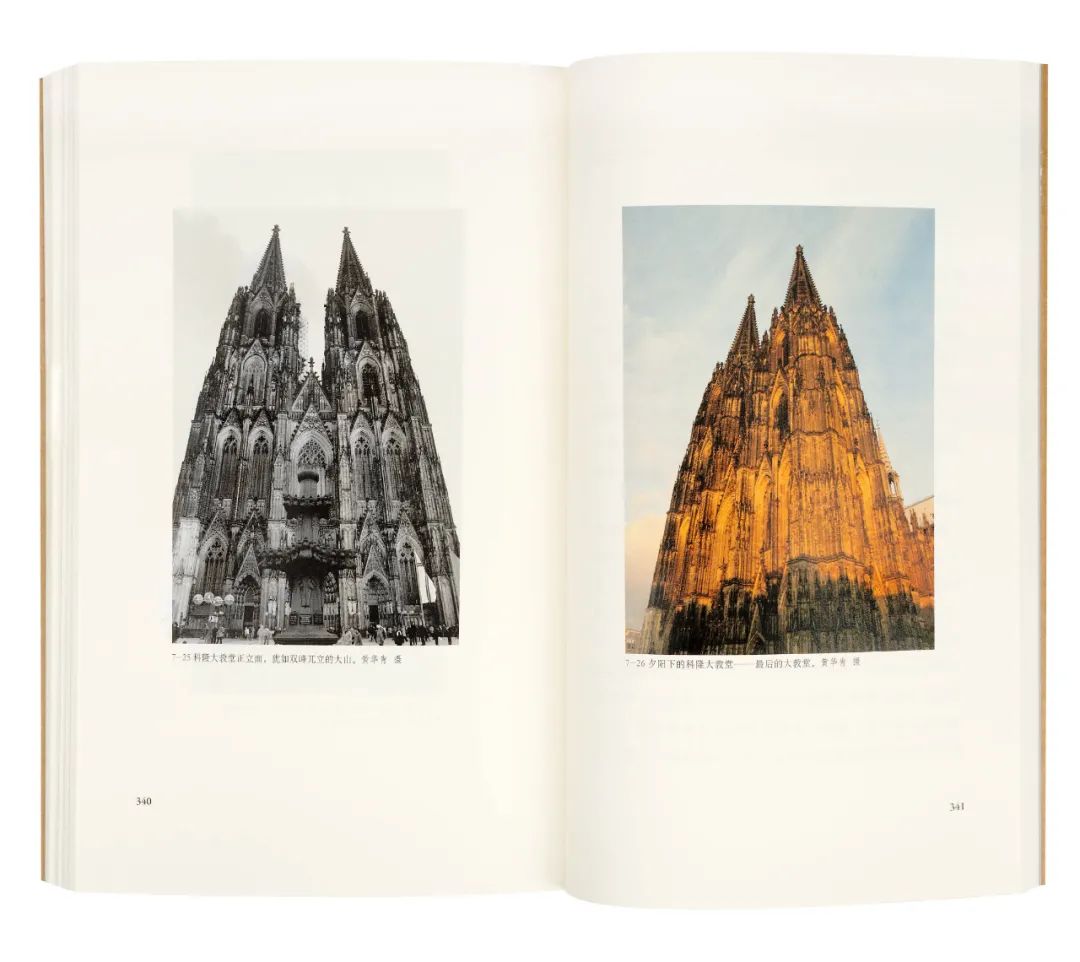

德国地区哥特教堂所建的钟楼最高,其中包括排名世界第一的乌尔姆大教堂,高达161.6米。这些雄伟的教堂大多建于哥特晚期,被誉为“日耳曼精神的象征”,堪称哥特建筑的集大成者和终结者。

去年南哥有机会去美国访学一年,远离日常琐事,稍稍清静,得以完成《拱尖天堂》这本书,讲述了哥特建筑的全部发展历程和所有经典案例。书中最后一段写道:

天堂究竟在何处?对中世纪哥特时期的人们(包括僧侣、信徒和匠师)而言,他们将所有虔诚的努力都奉献给哥特大教堂那一座座神圣的大厅,在他们的心中,天堂大概就在大厅里面那高高升起的拱顶终点处吧。

相比建筑史诗之前的各册,这一册明显要厚一些,想来南哥在写作的时候一定感觉材料丰富,难以割舍。对于广大读者来说,无疑又是一次阅读的盛宴。不用我再多说废话,大家直接看原书就好。

至于要真正体验到哥特建筑中来自天堂的神奇光线,聆听拱尖上演奏的乐章,还是争取去实地探访一下才好——最好带着这本书一起去。

作者: 贾珺

个人订阅号:十一贝子

原标题:《“建筑史诗”出了迄今最厚的一本,因为它写的是哥特》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司