- +1

科技世代与人类未来丨面对技术拒绝,一笑而过?

“科技世代与人类未来”论坛·开坛词

人与技术相伴而生,但直到科技时代来临之际,哲学家们才意识到技术对人和存在的危险性。然而,不论是海德格尔的沉思、马尔库塞的批判,还是埃吕尔的惊叹、布希亚的戏仿,都未能挡住科技的洪流,人类业已科技地居住在这颗蔚蓝的星球之上。

正像普罗米修斯的盗火和代达罗斯的失落所预示的那样,尽管科技进步带来了“人类世”或“科技世代”的虚荣,但无远弗届的技术力量时刻有可能脱离人类的掌控。建立在科技文明上的人类未来所面临的根本悖论在于: 人类或许能够演进为以技术再造自我的科技智人,进而将文明播撒到宇宙空间;但也可能因为技术的滥用与失控遭遇文明的脆断。当然,话说回来,人类所面对的世界从来就如此充满悖谬,无需大惊小怪。

面对科技时代的诸多挑战,我们四位哲学从业者发起了这一论坛。我们无意也不可能为科技时代的人类指点迷津,而旨在通过对技术的价值反思,透视充斥着人类欲望的技术所挑起的生活话题,用不那么学术化的轻哲学,相对轻松地探究技术时代的生活智慧。

我们的轻哲学在生活之后,不过是技术时代各色下午茶的一种。论坛立足日常实践,凡事持平常心和幽默感,不界定和拘泥于先入为主之见,亦不无具体所指地渲染技术将带来新黑暗时代之类的魔咒。

感谢人类用原子和比特所构筑的文明,让我们能与有缘的读者一起,于谈笑间轻越思想视界,在反观自我与他人之际,寻求掌控自我的智慧,顽皮地与变动不居的世界周旋。

论坛联合发起人:

段伟文研究员(中国社会科学院)

刘永谋教授(中国人民大学)

闫宏秀教授(上海交通大学)

杨庆峰教授(复旦大学)

【论坛第1期话题】 面对技术拒绝,一笑而过?

如今我们与技术的关系发生了悄然的转变,技术成为准主体对我们进行判断和决策。在使用各类技术及其系统过程中,我们会遭遇各类被拒绝的场景,如邮箱密码错误被拒绝、身份不符或者相符被拒绝以及技术错误被拒绝。当被拒绝后,大多数人会产生强烈的挫败感,会带来很多意想不到的麻烦。甚至无人可以求助。那么我们如何理解和面对技术时代人类可能遭遇的这一处境?围绕上述问题,本论坛特别邀请了中国社会科学院的段伟文研究员、中国人民大学的刘永谋教授、上海交通大学的闫宏秀教授和复旦大学的杨庆峰教授,以南北联袂、京沪对话的形式从不同角度撰文探讨这一问题。闫宏秀的《被技术拒绝:一个更值得关注的现象》引出被技术拒绝的现象;刘永谋的《技术究竟拒绝的是什么?》阐述了技术究竟拒绝了什么这一问题;杨庆峰的《被技术拒绝后的人类境遇》探讨了被技术拒绝之后的四重人类生存境遇;段伟文的《科技智人何以愉快地与技术拒绝周旋》提出了科技智人何以直面被技术拒绝的命运。

被技术拒绝:一个更值得关注的现象

闫宏秀(上海交通大学)

从最初的意义上,技术常常被视为对人类自身生物性缺陷的所进行的一种弥补。伴随技术的发展,其已经逐渐演变成了人类安身立命之基。人类从存在的场所、存在的方式以及对自身未来的构建与畅想等都充斥着技术之力。事实上,技术的发展过程,从某种意义上,也是人类与技术相互适应的一个过程。譬如,老年人对智能手机的适应过程就是一个现实案例。也正是在这个过程中,人类的主体性在技术中得以实现与呈现,即,人类借助自身所制造的工具来将自我进行表达,并力图从中找到自我甚或超越自我。

当技术从外在走向内化的时候,人与技术的关系也走向了深度融合的共在关系,“加持”“裹挟”甚或“挟持”、技术怀疑主义式的“拒绝”都是人对技术的体验。若“加持”是人类对技术的期冀,那么,“裹挟”甚或“挟持”可以说是蕴藏这种期冀之中且人类不情愿欣然接受的另一面,而“拒绝”则是人类对这种另一面所表现出的一种态度。在马克思的异化理论、海德格尔的座架说、汉娜·阿伦特关于技艺人的失败和幸福原则以及沉思与制作关系的思考中、在贝尔纳·斯蒂格勒关于爱比米修斯过失给人类造成了一种原始性缺陷等的解读中,都将这种另一面予以了深度呈现。

毫无疑问,正是技术发展的过程,主体性与理性出现了不再是人类独有的迹象,工具理性、技术理性、机器理性、主体客体化与客体主体化等进入到了哲学领域之中,这一切迫使人类反思技术的本质与人的本质。习惯了技术的人类力图在保有人类独立性理念的指引下,拒绝被技术抛入到荒芜之中,拒绝被技术挟持或裹挟。这种拒绝可谓是面对离开技术无法生存的人类对技术效用而非对技术的彻底拒绝。

这种拒绝虽然是一种基于技术的拒绝,但究其本质而言,仍然是源自人类自身而出发的,是人类对技术的拒绝。与这种拒绝如影随形的是,被技术装置的人类是否有资格拒绝技术、依赖技术的人类是否可以如海德格尔所提及的那样可以从技术中抽身而去并全身而退、被技术拒绝的人类是否可以生存等问题。

近年来,技术的日益智能化正在将上述技术体验进一步多维度地深化与强化。与此同时,在对人类未来的构想之中,人被技术拒绝的场景也渐渐地映入眼帘。美国全球人工智能与认知科学专家皮埃罗·斯加鲁菲(Piero Scaruffi)曾以“我担心的不是机器智能的迅速提高,而是人的智力可能会下降”作为关于“什么是奇点的对立面”探讨的开篇之句;在牛津大学的哲学教授卢西亚诺·弗洛里迪(Luciano Floridi)所言的“三级技术”即在技术-技术-技术的连接式闭路循环中,人在技术的回路之外或最多是之上,不再是使用者的角色。人变成了技术的消费者或受益者,并被拒绝在技术闭路式的循环之外。

这种拒绝显然是将人类的主体性与能动性逐渐蚕食,并带来一种类似把人摁到地上一样反复摩擦的体验。如果说,基于人类对技术所内禀的不确定性的无法把握而引发了人类对技术的烦、畏与惧等,并因此造成了人类对技术的拒绝,那么,被技术拒绝则是基于技术的内生之力。

就人而言,被技术拒绝的层级可以简单地可分为如下三种:一是技术对部分不会使用某类技术群体的拒绝。如因无法刷码被公共汽车抛弃的人、不会使用某些App的人等。此时,我们或许说有懂技术的人可以帮助他们走出被技术拒绝的困境;

二是因技术漏洞或技术权限而对部分人的拒绝,如某人无法进入某个网络讲座,但令人沮丧的是此人是懂技术的。当其因懂技术却不被经过任何商量就被技术不断拒绝时,在某种程度上被转换为被技术拒绝了对思想与知识的期望,在期望、回望、失望、无望以及绝望中所带着某种留恋的纠结中,出现了将被技术拒绝的绝望与被思想与知识获取未果的绝望被勾连在一起的情景。此时,或许人类还会思考上述两种绝望哪个更令自身痛心,或许人类还在技术的魔镜里寻找诗与远方;

三是技术对人类的彻底拒绝。当习惯了与技术共生的人类,在技术与人类的相互适应中描绘着人类的未来时,特别是智能技术深度介入到人类的方方面面时,该如何面对这种拒绝呢?

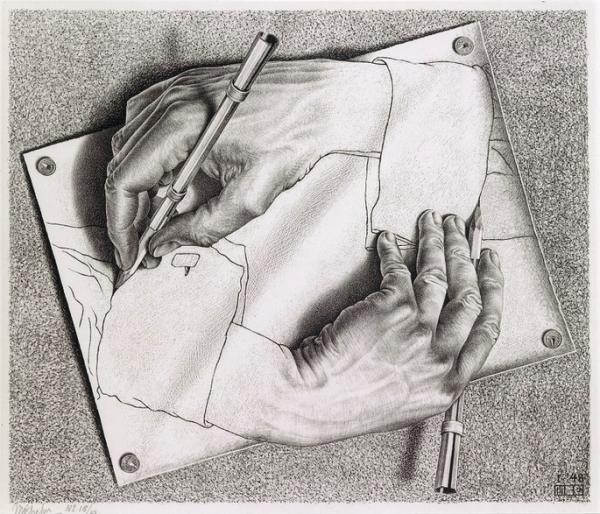

很显然,此时的我正在用技术将此问题呈现出来,难道我们只能停留在类似莫里茨·柯内里斯·埃舍尔(Maurits Cornelis Escher)《互绘的双手》那样的状态吗?因此,在关于人与技术关系的思考之中,伴随技术之力的日渐强大与人类度技术的日渐依赖,被技术拒绝更值得人类高度关注。

技术拒绝的究竟是什么?

刘永谋(中国人民大学)

有天早晨,突然想申请个“企鹅号”,需要人脸识别身份,躺被窝里弄几次,又正襟危坐弄几次,都没有通过,只好放弃。后来,在手机上申办“北京健康宝”,也碰到同样的情况:我被人脸识别技术拒绝了。人脸识别技术对我“说”:我这条路你走不通,上传手持身份证的照片吧,或者直接给客服打电话解决。

技术拒绝属于技术挫败。简单地说,技术挫败就是技术“打败”了你,让你在强大技术力量面前感到无力、无能和无用。有些技术挫败你可以勇敢地“战胜”它,有些技术挫败则不能因为“勇敢面对”而解决。比如手动挡的汽车,开惯自动挡的司机很多开不好,但如果认真训练一段时间,一般都能驾驭,这属于可以战胜的技术挫败。而工业革命时代的卢德主义者面对的,则属于不可战胜的技术挫败:新机器的使用,使得生产相同数量的产品不需要以前那么多的工人,工人再怎么努力,也无法改变新技术使用导致一些人失业的事实,只能打砸机器泄愤,这就属于个人不可战胜的技术挫败。

技术拒绝乃是某种不可战胜的技术挫败。卢德主义者遭遇的,是技术对更高效率不可遏制的追求,是整个资本主义技术系统对他们的“拒绝”。人脸识别拒绝我,同样是系统性的拒绝。

围绕人脸识别技术及其运用,一整套技术体系建立起来,包括运行标准、程序和场景,也包括拒绝,等等。“企鹅号”面部识别没有通过,应该是即时自拍照与系统中储存的证件照不匹配。如果无法阻止自己因衰老而容貌变化,就应该更频繁更新身份证照片。否则,就是要与面部识别技术采取的拒绝策略,它要淘汰不符合技术标准的被识别者。

当然,虽然极少出现,仍然存在技术错误的情况,比如穿上特制图案的T恤,图像识别软件就可能出错。从商业角度来看,技术错误要尽量避免,但从技术体系来看,技术错误属于可以允许的误差。极少数的人因为技术错误而被技术拒绝,并不影响技术运行的大战略。

技术拒绝导致特殊的不友好,一种根植于技术本性的不可消除的不友好。举短视频对老年人的不友好为例。

统计数字表明:中国主流短视频用户中45岁以上的不到10%。为什么呢?新App老年人学起来不容易,字太小或声音太小导致用起来困难,拍摄短视频要学许多技术更是难上加难……这些属于所有高新技术共有的“老年不友好”,可以通过“老年化设计”来减缓。

很少有人注意到还存在另一种短视频“老年不友好”:短视频展示的都是年轻、漂亮、健壮、时尚和向上生长的世界,而老年世界则意味着衰老孱弱、美人迟暮和迈向黄昏。稍微留意一下就会发现:除了卖保健品的,短视频中反映老年人生活的内容极少。从某种意义上说,短视频中的十级美图技术就是遮蔽老年世界的。

技术讲究不断创新,高新技术创新速度越来越快。换言之,以新胜旧乃是技术的本性。这就是所谓的“技术加速”,即技术发展不断推动当代社会急速变迁。不仅是对老年人,所有跟不上创新脚步的人,新技术大势上是拒绝的,停下来等候都是暂时的。

技术拒绝的究竟是什么呢?它拒绝的一切进化缓慢的东西。技术只能听到新人笑,听不进旧日哭。再进一步,它拒绝是真实的物和真实的人,因为真实的存在者,既有走得慢的,也有走得快的。对于技术而言,减速主义的世界是不存在的,应该直接被拒绝。

而对于数字技术而言,快与慢是以数字化来衡量的,不能被及时编码的事物很快会被忘记,不能迅速编码的人很快很快会被抛下。这就是数字时代标准物与标准人的故事:一种新的单向度开始发挥巨大的力量,我称之为“数字单向度”。数字技术的上瘾者,是数字单向度者的急先锋。

技术世界并不等于全部真实世界,它拒绝了你又何妨?那么多媒体平台,“企鹅号”不用就不用吧。

被技术拒绝后的人类境遇

杨庆峰(复旦大学)

根据第45次《中国互联网发展状况统计报告》提供的数据,截止到2020年3月,我国网民规模为9.04亿;网络购物用户规模7.10亿;在线教育用户4.23亿。这份数据展示了中国网民人数的迅速增长,但是也说出了不容乐观的情况:尚有5亿多人游离技术系统之外。面对这样一个分裂情况,描述技术时代人类的生存境遇将是一个充满挑战的问题。但是有一点却是明确的:被技术拒绝将成为普遍的技术体验形式。对于游离在技术系统之外的人来说,他们已经遭遇了技术拒绝。因为各种客观原因无法进入技术系统,体验到技术带给人类的便利和好处,反而是遭遇到技术引发的马太效应,这种情况在日常中被说成是被技术抛弃。对于通过验证进入技术系统的人来说,经历技术拒绝的可能性一直存在着。以人脸识别技术为例,这项技术已然成为学校、汽车站、地铁站等众多公共空间的标准配置。我每一次站在识别屏幕面前,都感到会忐忑,生怕被识别错误,生怕超时被拒。一旦被拒绝,那种尴尬、沮丧难以言说,有时候会碰到无人能够帮助情况。

为了描述被技术拒绝的体验本质,我们选取了“人在技术之中”作为基本出发点。它是基于“此在在世之中”衍生的概念,描述了现时代人类的处境。技术时代,人与各类技术物及其构成的系统打交道,并且操心与技术相关的自我与他者。如果对这一概念进行解析的话,“在技术之中”并不仅仅是身处在被技术物充斥和包围的生活世界,而是我们通过技术验证已然作为系统的同质物显现自身。如果从“我们自身已然作为技术系统的一部分”出发,那么就能够很好地理解当人试图进入任何一个技术系统时,会遭遇“被接受或者被拒绝”的必然命运。任何一个人都必须要面临技术的验证,口令正确、生物特征符合、身份匹配等等都是进入系统的基本条件,如果与技术存储的信息吻合,自身就进入系统之中,并且以数据的形式存在,这也是被接受的过程;如果因为技术原因(系统错误或者超时)或者信息不匹配等原因无法通过验证那么就被技术系统拒绝。人类与技术之间则展现出一种动态的图景:一方面人类制造并使用着多种多样的技术工具,这些技术通过使用获得自身的合法性,最终生活世界充斥着各种技术物;另一方面,人类不断让渡了自身的权限,让技术判断自身是否能够通过技术验证并成为技术系统的一部分。

在与技术系统打交道过程中,人逐渐被区分为四类:与系统无关的人、被技术系统接受的人、被系统拒绝的人和无能之人。这四类对应着四种人类生存境遇。

(1)与系统无关之人意味着与现代技术系统之间没有任何关系,而这对应着渴望进入但又无从进入技术系统的生存处境。之所以没有任何关系根本原因是物质本身的缺乏。以网络技术来说,那些没有技术基站覆盖的地区、没有能力购买手机终端的人群最终被技术系统的离心力甩到一边,出现了技术领域的“脱域”现象;

(2)被技术系统接受之人意味着通过了技术验证并且合法身份的方法进入技术系统之中的人,他们最终成为系统的一部分,这成为大多数人的生存处境。这些变得日常、并且被熟视无睹的行为其合法性根据是技术合法性。经过这个过程,他们成为被技术系统接受之人。这一接受过程的背后,是多种技术支撑及其技术行为。不同的技术叠加构建出一个极度完备的技术系统;

(3)被系统拒绝之人,意味着无法通过技术验证或者无法以合法方法进入技术系统之中。这些人失落在系统之外。这是大多数人生存处境的衍生结果,在与技术系统打交道过程中的必然的或者偶然的结果。

(4)无能之人是进入系统之人退变的结果。当进入技术系统并被合法接受的人在技术世界中生活和行动时,他们的行动无疑是合技术的,并逐渐演化为技术系统的一部分。但是当这部分人面对被技术系统拒绝之人的时候,即便是出于同情心加以施援时,也会感觉到无能为力。以扫码为例,如果一个人的手机不是智能手机或者这个人没有安装app、没有绑定银行卡,或者因为某种特殊原因无法绑定银行卡,一般人很难帮助到他。

通过对四类人的分析由技术系统带来的被拒绝体验类型明晰起来,这不仅是需要关注的技术体验类型,更是人类生存境遇的一种被忽略的形式。在传统社会中,我们或者被其他人拒绝,或者是作为拒绝的主体存在。但是随着技术的深度化,我们自身发生了完全的倒转。我们面对生存境遇从拒绝主体演变为被拒绝的对象,我们也将体验到被技术拒绝的奇特感受。面对被技术拒绝,没有什么人是可以求助,只有重新通过技术验证才可以继续进行。在《太空旅客》中,身处智能飞船上的男主人公吉姆发现自己一个人提前90 年醒过来,却无法求助于任何一个人的那种绝望和后来的做法令人印象深刻。随着智能时代、信息时代的快速发展,很多人已然“在技术系统之中”,但是还有很多人徘徊在系统之外,渴望进入、甚至感到绝望。所以,关注被技术拒绝的体验形式以及“在系统之中的人”如何避免成为无能之人就变成需要关注的问题了。

科技智人何以愉快地与技术拒绝周旋

段伟文(中国社会科学院)

我们每个人都有被技术拒绝的经历。当人们对其所生活的科技时代津津乐道之时,越来越多地因为不能使用技术或登录技术系统而懊恼。对于这一问题,哲学家一般会因为想得过快而很容易较真。特别是像我这样的哲学半桶水,刚听到“技术拒绝”这个词,就像说评书出身的相声演员一样,自言自语地打开了话匣子:

“一方面,人们之所以越来越多地遭遇技术拒绝,是因为人类已经生活在一个技术系统之中。各种技术不仅是人的身体的延伸,日益成为人体的人工器官或义肢,而且在生物进化与文化演进的基础上,人们正在运用他们所掌握的技术,使人置身技术所构筑的人工环境,甚至日渐成为技术的产品——科技智人。”

“另一方面,人们一旦选择了科技智人这一新的演化路径,就不可能在整体上拒绝技术的进步,这不仅意味着人们必须接受技术潜在的不确定性与风险,承受技术滥用的后果,而且,建立在技术系统上的技术社会及其制度安排,有可能导致不同人群在技术的风险与受益上的分配不均。最常见的情况是,新技术在有效赋能生产、管理、治理,给大多数人的生活带来便利的同时,难免忽视或排斥特定的群体。”

在技术社会网络中关注人

说到底,人与技术的关系在很大程度上是一种技术社会的安排,是人与人之间以技术为中介的关系。换言之,要让技术不再拒绝人,关键在于改变技术背后的人的想法和做法。这就像两个人谈婚论嫁的话,所涉及的不再是两个人,而是他们身后的家庭与社会关系网络,两个人的结合,取决于这些网络所构成的“化学键”或“结合能”。在生活中,有些技术拒绝是明显的。例如,在因不能刷二维码而被抛下汽车的案例中,媒体聚焦于老人跟不上智能手机及应用的普及而产生的不便,并对由这种新技术运用模式带来的“讨好年轻人的世界”提出了批评。

在更多特定群体被技术拒绝的场景中,往往因为不那么明显而未受到应有的关注。以人脸识别为例,在杭州野生动物园人脸识别案中,社会与媒体关注的焦点是人脸识别对于隐私权与个人数据保护的问题。很少有人想到,虽然该技术的推广有助于设备制造商的发展,而一旦所有的公园、学校都安装了人脸识别设备,会不会抢门卫的饭碗?设备制造商、使用设备的单位或劳动与人事部门,有没有考虑为这些被技术抛下的群体的生计施以必要的救助。

这种考量当然属于理想的和太理想的了,如果不那么绷着的思考的话,世上比被技术拒绝糟心的事儿多了去了,对这个事儿也不用太紧张。倘若技术设计者或社区管理者更具想象力,一旦学会假想自己是一枚没有智能手机的胡同大爷,遛弯儿之后因为无法出示绿码而回不了家,相应的缓解措施自然就会跟上。对于厂家和社会管理者来说,要让他们心里想到那些可能搭不上技术快车的人,无疑需要一个漫长的过程,尤其需要关心社会健康发展的人想尽各种办法教育他们——这里不好意思用到了“教育”这个词,但讲真这些科技时代的把关人因其影响力之大,恐怕是当下最需要理解、认识科技创新对社会的巨大冲击的人。他们最需要更多地发自内心地站在一般用户和普通公众的角度,学会从整体上考量科技的社会影响,在创新与推广的同时使其价值观更具有包容性,真正以世界制造者的格局,努力寻求新技术在价值上的改进空间。从舆论监督、公众批评、艺术装置、行动剧、热点制造等自下而上方式到自上而下的教育宣传、价值灌输和伦理审查,全社会要想各种办法让那些难免因优越而傲慢者提升对科技向善的认同,增强对科技应造福社会、寻求公平、反对歧视、保护权利的体认,进而学会以更加谦卑和审慎的态度开展创新与应用。

泰然面对技术的七十二变

技术就像孙悟空,变化多端。用得趁手的时候,技术有如行云流水,自然而然。至今记得,几年前的一个夜里,在长沙的街市,卖莲蓬的小贩拿出支付码的一瞬,那一绿一蓝的图腾般的图案,像莲花一般闪着荧光。

而我们更容易耿耿入怀的是,技术会向我们摆出各式各样的冷面孔,甚至随时会像石头和铁板一样,埋伏在我们前行的路上。20年前,中国的铁路系统开始提速,我亲身经历过一个大时代的小故事:火车停站时间压缩为2-3分钟,上车告别的亲友来不及下车,只好多陪一程到下站再下车。再后来的故事大家都知道,站台票伴随着月台吻别之类的苦涩或浪漫,均未收入高铁系统的新词典。

人生而被拒绝但永不会因此而气馁,就算面对技术拒绝,亦应泰然处之。就像向往高老庄美好生活的二哥也曾被嫦娥拒绝一样,生活在科技时代的我们,在获得技术的便利的同时,也享受着被技术拒之门外的待遇。说的严肃一点,人与技术的关系是一种建立在规则之上的游戏。而这些规则,既包括有形的,也有无形的;有些人了解这些规则,而另一些人开始可能浑然不知。对于大多数具有学习能力的人而言,可以认识、学习和运用这些规则,并适应或不得不适应它们所带来的不便。

既然人类社会已然建立在技术系统之上,而技术系统又在不停歇的再造之中,对于无法事先预见技术发展步伐的人们而言,追赶技术的步伐和承受技术的拒绝似乎是一种必须接受的生存逻辑。很多六零后、七零后,因为父母起了个缺乏标识性的名字,当他们/她们想在网上精准搜索自己的事迹、形象或作品时,往往会因为同名同姓的弟兄姐妹太多而罢手。而这一切,在他们出生的那个年代无疑是始料未及的。实际上,各种被技术拒绝的经历多了,人也就会习以为常了。大概只有像我这样闲得无聊的搞哲学的聪明的白痴才会幻想,能不能给每一个人的姓名后面附加一个可区分的暗码,叽里呱啦……

超越存在之痛的柔性反击

从人的存在的意义上来看,人的一生始终伴随着所谓的“存在之痛”——由“我想做什么”与“我能做什么”之间的落差,或“我面对的世界”与“我想要的世界”之间的鸿沟,对我的意志、意图和意愿的拒绝。这种存在之痛与拒绝恐怕是人必须面对的某种绝对的命运。但正因其绝对性,人不应该在人生的非完满性和人自身的未完成性面前坐以待毙,而应该或猛烈或顽皮或机智或无赖地,对技术时代现成的安排予以柔性的反击。

所谓柔性的反击,最关键的策略是将被拒绝转换为得到接受的游戏。既然说到游戏,马上就会想到的是,普通人可不可以参与到游戏规则的制定之中。但坦白的讲,一个大学青椒,有可能改变大都市丈母娘默认的先有房后结婚的“第一原理”吗?像所有的逆袭一样,没有策略是不可能成功的。而既然是策略,就意味着主动性和能动性的充分发挥。当胡同大爷被小区拒之门外时,不论是他自己还是同情者,其实有一万种办法让这个问题引起社会的重视。

固然不应教人坏,但不妨从坏人坏事中琢磨出一些个行善的门道。技术看起来是铁板一块,但绝非无懈可击。就算面对谷歌之类的互联网巨头,一些投机取巧的中介技术公司还是想出了很多干扰搜索排名的办法;不少公司为了在竞争中看上去更有优势,在点击和流量上搞了很多小把戏。这世界存在的本质取决于通过虚实流转而不断地刷新其版本,万法归一就是“实则虚之、虚则实之”。就像浪漫游戏中要有一些小桥段一样,面对又爱又恨的技术可能的拒绝时,我们可不可以少一些矫情的挫败感,多一些不觉会心一笑的智巧。

发起对技术拒绝及歧视的柔性反击,需要平凡的人们唤醒和激发自己的主观能动性。每个人除了要更主动地掌握新技术及其动向,还应该更多地考虑到那些技术拒绝和歧视背后的机制。从大道理上来讲,大家都在说新技术应该包容普惠、赋能每个人,赋予技术的使用者相应的权利——这其中就包括普通用户追问技术滥用的危害的权利。但在实践中,取决于每个人对技术运作过程的认知和反向干预技巧。你说咋办呢?讲个笑话好了,比方某人在某些特殊的日子,给各种女神发了520、5200之类了大包,他或许不会意识到,这可能是他房贷屡屡被拒的原因。

真实世界的真实生活就是这样。你因被技术拒绝而懊恼也好,你懂如何与之周旋而窃笑也罢,跟你小时候在天气不那么热的时候想办法让妈妈给你买棒冰是一个故事。至于你若是问,遭遇某个具体的技术拒绝究竟该怎么办,作为话术家的我,只能佯装拈花微笑了。

最后,为了对得起这严肃的话题,来一个断语式的结尾,以呼应前面苦情式的开头:

“正如当代法国技术哲学家米歇尔·布爱希在《科技智人:从今天到未来的哲学》一书中所指出的那样, 我们之所以被称为智人(Homo sapiens),是因为“智人”之“智”将我们和其他没能存活下来的人科物种区分开来了;类似地,科技智人只是一个人为的定义,并不意味着我们就是自然界中的新物种,如果所谓的科技智人不幸走向灭亡,就只能重新将其命名为科技蠢人。”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司