- +1

【科学辟谣】高密度人工视网膜,让盲人重见光明、实现超级视力又近了一步

呼和浩特市科协

邀您关注科普知识

以下文章来源于科学辟谣平台 ,作者龙浩 王皓宁

由中国科协、卫生健康委、应急管理部和市场监管总局等部委主办,中央网信办指导,全国学会、权威媒体、社会机构和科技工作者共同打造。

仿生眼部分性能已超过人眼,未来实现人类超级视力不是妄想。

责编 | 高佩雯

“黑暗让人感激视觉,沉默让人感谢声音。”海伦·凯勒在《假如给我三天光明》中如是说。

视力对人至关重要,一旦失明,生活质量就会大受影响。而仿生眼的诞生,给失明患者带来了新希望;新的技术进展,亦不断将不可能化为可能。

最近,《自然》杂志报道了一项革命性进展:通过高密度的人工视网膜制造工艺,让仿生眼成像性能超过了人眼。如果能解决眼、脑协作问题,让盲人重见光明、甚至实现超级视力将指日可待。

失明患者的希望之光:仿生眼

人们感受外界信息80%靠视觉。据世卫组织2019年报告,全球视力损伤或失明者达22亿人以上,其中失明对患者生活影响最大(《世界视力报告》2019)。

尽管手机等电子产品的无障碍设计可以帮助盲人感受世界进步,但他们依然不得不忍受在黑暗中孤独摸索。

引起失明的原因很多,可能是眼睛,也可能是大脑。而视网膜病变、眼外伤等原因最为常见。仿生眼作为具有视觉功能的义眼(视觉假体),为解决这类问题提供了可行方案。

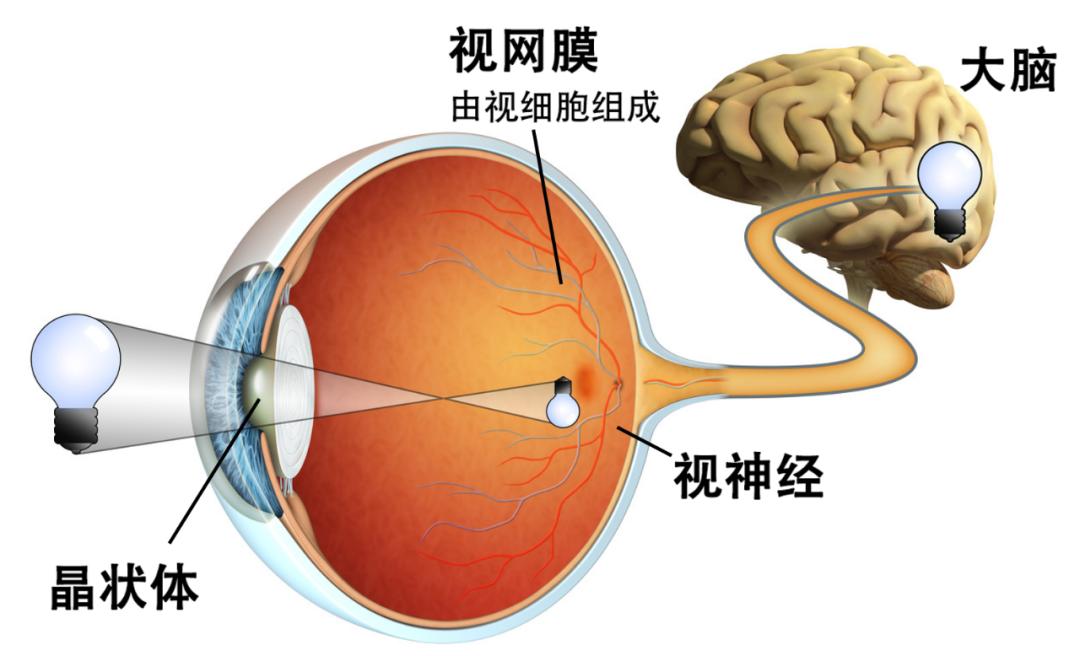

仿生眼是参考人眼结构、为实现人眼功能而研发的人造器官。人眼包含角膜、瞳孔、虹膜、晶状体、玻璃体、视网膜、视神经等结构,复杂而神奇。而从光学成像角度看,人眼结构却又十分简单:

外界影像通过晶状体(相当于透镜)成像在视网膜(相当于图像传感器)上,并由视细胞(组成视网膜的细胞,相当于光电探测器)将光信号转换成电信号,然后经视神经传递给大脑,由视觉中枢进行处理。

如果晶状体或者视网膜损坏,大脑就无法获取正确的电信号,失明就发生了。

不过,像光电转换一类的工作不一定需要人眼,数码相机也能做。那么,针对这类由眼睛问题引起的失明,如果使用数码相机代替人眼成像再传给大脑,是不是就可以重现视力了呢?答案是肯定的。

第一个外置仿生眼就这样诞生了。它被命名为Argus,取自希腊神话中的百眼巨人。

Argus由一副摄像眼镜、一个小型电脑和一个植入芯片构成:摄像眼镜捕捉外界光影,转变成数字电信号,传递给电脑;电脑将其转为人脑可以理解的电信号,再无线传输给芯片;芯片释放微弱电信号,刺激尚未受损的视细胞,或直接通过视神经传递给大脑,从而让人看到世界。

这个大胆构想已经让不少失明者看到了世界的轮廓和光影。但遗憾的是,限于当时技术水平,它只能让人看到黑白的巨大马赛克,距离人眼所具有的超宽视角、高分辨率、高灵敏度和低像差的理想成像还相去甚远;并且外挂多个设备,也让用户体验大打折扣。

日趋完善的技术,突破仿生眼技术瓶颈

那么,要如何得到理想成像呢?科学家们从多个角度出发,进行了攻关。

其一,是对传感器(即“视网膜”)形状进行改进,令其更好地聚焦。这一步可以通过3D打印实现。

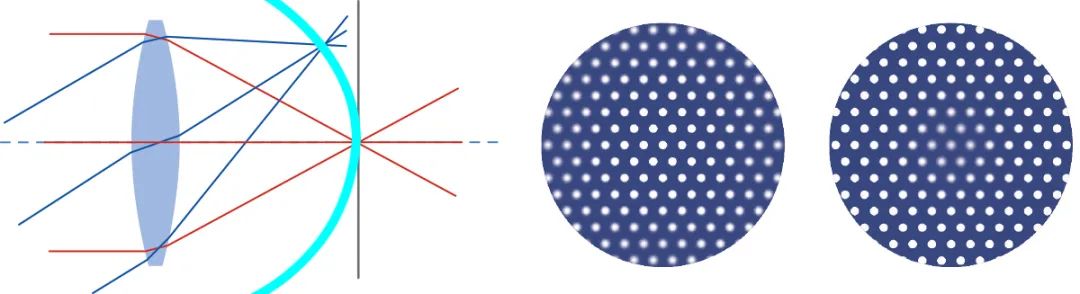

通常,为了消除非近轴光线带来的像差,人造光学成像系统往往需要引入复杂的结构设计:比如一台单反相机,镜头通常由5片甚至5片以上的透镜组成;而要获得超宽的视角,则需要采用广角镜头,这样形成的图像通常是曲面的(称作“像场弯曲”)。由于场曲的存在,平面传感器无法对图像全面聚焦。

而人眼视网膜恰是弯曲的凹半球形状,可以对场曲进行完美补偿。这种无需引入复杂光学系统的特殊形状,是大自然的完美设计。

所以,是否可以仿照人眼视网膜的结构,来设计“曲面人工视网膜”呢?

理想很丰满,但工程实现却很难:传统图像传感器采用微电子平面工艺,使用的硅晶圆等半导体材料都是刚性且扁平的,要把它们做成特殊的弯曲形状,得想点其他办法。

好在美国明尼苏达大学的McAlpine教授迎难而上,提出了可行解决方案。他的母亲不幸罹患失明,在为母亲调研仿生眼技术时,他惊奇地发现,自己所擅长的3D打印技术,正好可以解决制造弯曲人工视网膜的技术难题。

2018年,McAlpine采用3D打印机在半球形的玻璃内表面上,打印出了有机光电探测器阵列,形成了曲面图像传感器。

这让McAlpine和他的母亲欣喜不已。每当McAlpine谈论他的工作时,老太太就会充满期待地问:“你什么时候打印我的仿生眼?”

但遗憾的是,McAlpine打印出的曲面图像传感器目前仅有17个像素(对应17个光电探测器),像素间距仅在毫米级,成像单元密度远远无法满足视觉要求。

McAlpine正在持续改进3D打印技术,希望早日为母亲和更多失明患者打印出高成像单元密度的仿生眼。

第二个改进方向是,使用新材料与纳米技术,提高成像单元密度,让仿生眼比肩甚至超越人眼。这也是本篇报道的着眼点。

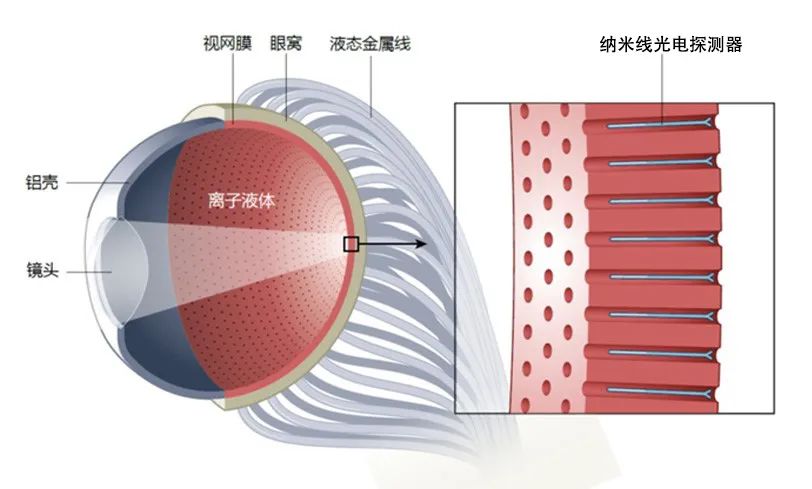

在今年5月《自然》杂志报道的一项新研究中,香港科技大学宣布,他们采用新材料和纳米技术,制造出了高成像单元密度的半球形人造视网膜。

他们使用充满微小孔隙的半球形氧化铝薄膜框架,利用钙钛矿(一种用于太阳能电池的明星材料)在孔隙中制备纳米线光电探测器,然后固定在3D打印的半球人工眼窝上,再用细而软的液态金属线将光电信号导出。

该技术的最大的亮点在于,在半球形框架上成功制备了高密度的纳米线光电探测器来模仿人眼视网膜上的视细胞,每平方厘米的纳米线光电探测器数量可达四亿六千万个,比人眼视网膜上的视细胞密度(每平方厘米约一千万个)还高四十多倍。

并且,它的视野范围达到了前所未有的100°,已经十分接近静态人眼的垂直视野(130°);同时,还具有超快的响应和恢复速度(分别只需19.2毫秒和23.9毫秒);以及良好的弱光响应特性,每秒86个光子入射即有良好光响应。可以说,总体性能已经不输人眼。

未来仿生眼技术,让超级视觉成为可能

但仿生眼的故事不止于此。它还可以用来改善正常人的自然视觉,帮助打造超级视力!

首先是在电磁波谱上,它可以让人类看见非可见光。人眼所能看到的光波长大约在380~780纳米,而红外光、紫外光等超越此范围的电磁波都无法被人眼感知。

但如今的科技,已经打造出可以探测各种波长的传感器。如果将其装进仿生眼,人类即可获得对红外、紫外甚至X射线的感知,夜视和透视能力将不是传说。

此外,仿生眼技术还可以用在机器视觉和消费类电子产品中,在人工智能加持下,应用前景无限广阔。

不过,要让这些变成现实,还有许多困难要克服。这其中最大的问题是,如何将仿生眼产生的电信号准确转换为大脑可以理解的形式,让仿生眼与人类视觉系统能够高效协同工作。

还有生物相容性、使用寿命、色彩还原能力、电力续航等,也是需要综合考虑的问题。

总的来说,尽管人类要获得超级视觉,还有很长一段路要走。但至少在未来若干年里,我们可以期待仿生眼帮助失明患者掀开眼前的“帘”,带他们领略四季变换、阅读浩瀚书海,让他们感受到科技温度,看见世界就在眼前。

参考文献

[1] Gu L L,Poddar S, Lin Y J, et al. A biomimetic eye with a hemispherical perovskitenanowire array retina, Nature, 581: 278, 2020.

[2] Park SH, Su R T, Jeong J, et al. 3D Printed Polymer Photodetectors, Advanced Materials, 30: 1803980, 2018.

[3] https://www.who.int/zh/news-room/detail/08-10-2019-who-launches-first-world-report-on-vision

文章由“科学辟谣平台”(ID:Science_Facts)公众号发布,转载请注明出处。

关于疫情你可能想看

你可能还想看

原标题:《【科学辟谣】高密度人工视网膜,让盲人重见光明、实现超级视力又近了一步》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司