- +1

改革开放前三十年的探索,“软”“硬”兼具

在过去30多年里,“市场原教旨主义”甚嚣尘上。它的许诺很简单也很诱人:只要将财产权交给私人,将决策权交给追求自身利益最大化的私人企业主,将政府干预减至最低程度,市场这只“看不见的手”就会源源不断地创造出无穷无尽的财富,“下溢效应”(涓滴效应)最终会让所有人受益。然而,正如卡尔·波兰尼指出的那样,“这种自我调节的市场的理念,是彻头彻尾的乌托邦。除非消灭社会中的人和自然物质,否则这样一种制度就不能存在于任何时期,它将摧毁人类并将其环境变成一片荒野”。

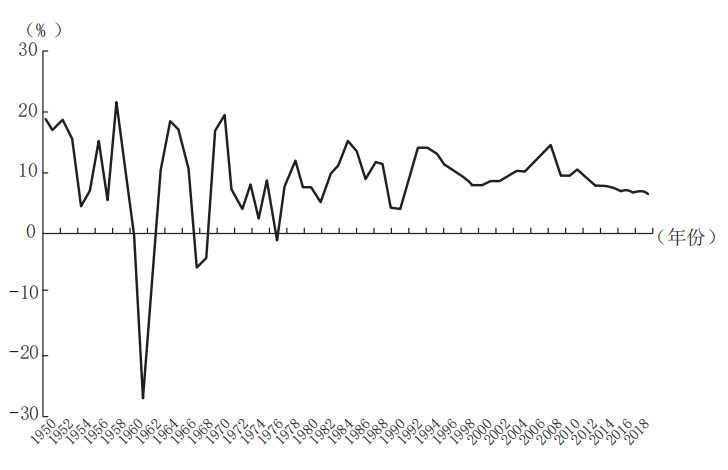

20世纪末,在“华盛顿共识”肆意蔓延的同时,穷国与富国、穷人与富人之间的鸿沟越来越大,致使贫富差距最大的拉丁美洲国家纷纷“向左转”。到21世纪初,“市场原教旨主义”的危害已变得如此明显,以至于它的一些有良知的信徒也看不过眼。其后不久,一场严重的经济危机从美国蔓延至全世界,作为资本主义象征的大型企业一个接一个面临破产倒闭的厄运。“沧海横流,方显出英雄本色。”虽然世界经济危机也拖累了中国经济,但2008年,中国经济增长速度高达9.65%;其后3年,年均增速是9.86%;虽然2012年以来增速回落,中国的经济仍然一直维持正增长,并成为全球经济复苏的火车头。在这种强烈的反差下,重新审视中国坚守的方向和走过的道路,意义非同寻常。

在新中国成立前夕,毛泽东就指明了新中国未来的方向,即“经过人民共和国到达社会主义和共产主义,到达阶级的消灭和世界的大同”。新中国成立后,毛泽东反复强调,我们的总任务是,“建设一个伟大的社会主义国家”,“要实现社会主义工业化,要实现农业的社会主义化、机械化”,要“改变我国在经济上和科学文化上的落后状况,迅速达到世界上的先进水平”。1957年,他把这个目标清楚地概括为“建设一个具有现代工业、现代农业和现代科学文化的社会主义国家”。为实现这个目标,首先必须大力发展生产力。20世纪50年代,中国还十分贫穷落后,毛泽东非常重视生产力的发展。他指出:“韩愈有一篇文章叫《送穷文》,我们要写送穷文。中国要几十年才能将穷鬼送走。”他还提醒全国人民,“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造”。他认为,要经过三个五年计划,即15年左右,才可以打下一个基础;要经过大约50年即十个五年计划,才能建成一个富强的中国。当然,作为社会主义国家,“这个富,是共同的富,这个强,是共同的强,大家都有份,也包括地主阶级”。

既然方向是明确的,度过1949—1952年的国民经济恢复期以后,毛泽东便开始探索了一条适合中国情况的社会主义改造道路。

(一)所有制方面的探索

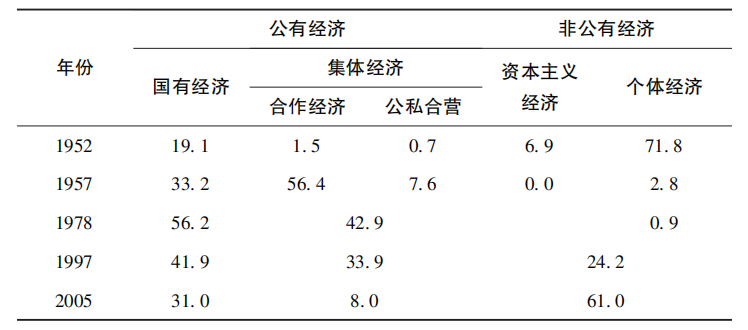

1952年,公有经济在整个国民经济中所占的比重还不大,非公有经济仍占统治地位。社会主义改造就是要将农业和手工业的个体所有制改变为社会主义的集体所有制,将私营工商业的资本主义所有制改变为社会主义的全民所有制,使生产资料的公有制成为我国唯一的经济基础。经过4年时间,中国于1956年基本完成了社会主义改造。到1957年,公有经济已经一跃占据国民经济的支配地位。

表1 各种经济成分比重变化表 单位:%

有不少人认为,1957年以前中国进行社会主义建设是完全照搬苏联模式。这完全是误解。在这一点上,毛泽东很清醒,“我们信仰马列主义,把马列主义普遍真理同我们中国实际情况相结合,不是硬搬苏联的经验。硬搬苏联经验是错误的。我们对资本主义工商业的改造和农业的合作化是跟苏联不同的”。苏联对资本家采取了剥夺政策,甚至试图在肉体上消灭资本家;中国则通过赎买的方式将私人资本转化为公有资本,力图将他们改造成自食其力的社会主义劳动者。苏联采取命令主义和专横的方式进行农业集体化,并对富农采取以暴力手段彻底剥夺和消灭的政策;中国的农业合作化则不带有苏联那样的强制性,过程也没有苏联那么混乱。结果当然也不一样,“苏联农业集体化后几年是减产的,而我们农业合作化后是增产的”。

虽然,毛泽东希望有朝一日实现所有生产资料的全民所有制,但他特别强调,全民所有制和集体所有制这两种社会主义所有制形式的界限“必须分清,不能混淆”。“苏联宣布了土地国有,我们没有宣布土地国有。斯大林不卖拖拉机等生产资料给集体农庄,我们卖给人民公社。所以在我们这里,劳动、土地及其他生产资料统统都是集体农民的,是人民公社集体所有的。因此,产品也是集体所有的。”苏联在1936年宣布建成社会主义。次年,其国家所有制已占到全部工业成分的99.97%,国营农业在农业固定基金中所占的比重也高达79.2%。此后,在苏联,这种生产资料高度集中于国家的状况,不仅没有被削弱,反被不断强化。而中国则不同,1956年以后,虽然国有企业在国民经济中扮演越来越重要的角色,但直到1978年,国有企业在国民经济中的比重也才刚过半(见表1)。同年,在全国工业总产值中,国有企业占77.16%,集体企业占22.14%。但从工业企业数目上看,国有企业只有83700家,而集体企业多达264700家。除此之外,中国还在“大跃进”和“文革”后期,大力扶植一种新型企业,即社队企业(1984年后改称乡镇企业)。

1978年,全国社队企业达152万家,社会总产值达491亿元,占全社会总产值的比重为7.17%,占农村社会总产值的比重为24.10%,并安置农村劳动力2827万人,占农村劳动力总量的9.2%。企业数目如此之多,使得严格的中央计划难以在全国各种类型企业中实现。

(二)计划经济的探索

如果说1956年以前有“照抄”苏联的地方,主要是指在制订五年计划方面。大规模推进社会主义工业化是一项极其艰巨的任务,牵涉一系列复杂的问题。毛泽东坦承:“对于政治、军事,对于阶级斗争,我们有一套经验,有一套方针、政策和办法;至于社会主义建设,过去没有干过,还没有经验。”由于新中国成立初期,领导人对社会主义建设还不熟悉,唯一的出路便是向社会主义“老大哥”苏联学习。中国从1951年初就开始着手编制第一个五年计划(1953—1957),前后共编制了5次。其间,毛泽东派出以周恩来为团长,陈云、李富春为副团长的政府代表团到苏联取经。周恩来和陈云在苏联进行了长达一个多月的考察,李富春则率代表团在苏联逗留10个月之久。

虽然“一五”是向苏联学习的产物,但它不是一个苏式计划。主持制订该计划的陈云便坦承:“这个计划,有比较准确的部分,即国营经济部分。也有很不准确的部分,如农业、手工业和资本主义工商业,都只能做间接计划,而这些部分在我国国民经济中又占很大比重。我们编制计划的经验很少,资料也不足,所以计划带有控制数字的性质,需要边做边改。”另外,这个1953年开始的计划,直到1955年7月才经第一届全国人民代表大会第二次会议正式通过;同年11月9日和12月19日,国务院才先后发布命令,要求各地、各部门执行。而到1956年,计划规定的任务就已经提前完成了。可见这个计划并不像苏式计划那么死板。

基于毛泽东有关矛盾普遍性的哲学观和对“一五”的观察,他并不信奉严格的苏式计划。他在读苏联《政治经济学教科书》下册时,对第26章《国民经济有计划按比例发展的规律》批评最多。他认为,“有不平衡,有比例失调,才能促使我们更好地认识规律。出了一点毛病,就以为不得了,痛哭流涕,如丧考妣,这完全不是唯物主义者应有的态度”。因此,“计划常常要修改,就是因为新的不平衡的情况又出来了”。毛泽东更多的是强调统筹兼顾,综合平衡,“两条腿走路”,在优先发展重工业的条件下,实现几个同时并举(包括工农业同时并举,轻重工业同时并举,大中小企业同时并举,洋法土法同时并举,中央与地方同时并举)。在这种指导思想下,“二五”(1958—1962)完成制订,但开始执行不久就被接踵而来的“大跃进”打乱。其后出现的国民经济主要比例关系失调,使得经济建设不能按原来的部署继续进行,只得于1961年实行国民经济“调整、充实、巩固、提高”八字方针。这次调整一直持续到1965年,致使“三五”延迟到1966年才开始。

但“三五”(1966—1970)开始之际正是“文革”爆发之时。在“文革”最初三年,任何计划工作都难以进行。1967年,虽然制订出了年度计划,但无法传达到基层;1968年,干脆就没有计划;而1969年,除原油产量外,几乎完全没有实现计划指标。

“四五”计划(1971—1975)指标直到1971年4月才下达。而到了1973年,毛泽东认为,计划工作仍没有走上正轨,有必要拟订《第四个五年国民经济计划纲要(修正草案)》。

由此可见,毛泽东时代的计划体制远不像苏联体制那么僵化,而总是变动不居。不过,变动不居的代价是经济增长呈现剧烈的波动性。

中国计划体制与苏联更大的不同是其分权的程度。毛泽东从来不喜欢苏式中央计划体制,这主要是因为他从骨子里厌恶官僚体制。早在1953年,他就反对地方工业上缴太多利润,因为这意味着“用于扩大再生产的投资就太少了,不利于发挥地方的积极性”。到1956年谈《论十大关系》时,他反复强调,“有中央和地方两个积极性,比只有一个积极性好得多。我们不能像苏联那样,把什么都集中到中央,把地方卡得死死的,一点机动权也没有”。1958年2月,他又提出在中国搞“虚君共和”的设想。此后,只要一有机会,他就会极力推行权力下放。第一次是1957—1958年,中央大规模下放了财权、计划管理权、企业管理权。由于“大跃进”受挫,1961年后,在刘少奇、陈云主持下,中国恢复了对国民经济的集中统一管理,收回了前几年下放的权力。然而对毛泽东来说,收权仅仅是摆脱暂时困难的权宜之计。一旦经济好转,他决心再一次打破苏式的中央计划体制。

1966年3月,毛泽东在杭州政治局会议上再次提出“虚君共和”的口号,批评中央收权收得过了头,指示凡是收回了的权力都要还给地方。用他的话说就是“连人带马全出去”。不过,几个月后开始的“文革”延迟了他的分权计划。20世纪70年代初,形势刚刚稳定下来,毛泽东再一次发起了分权运动。这次,他要求将所有“适合”地方管理的企业的管理权统统下放到地方,连鞍钢、大庆油田、长春第一汽车制造厂、开滦煤矿这些大型企业也不例外。与此同时,财政收支权、物资管理权也再次下放。

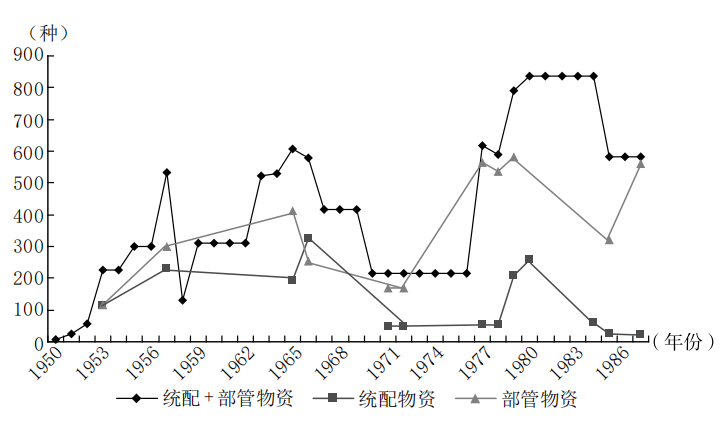

此后,周恩来、邓小平适度加强了中央政府的主导权,但到“文革”结束时,中国已经是一个相当分权化的国家,与苏式高度中央集权的计划经济体制迥然不同。这种不同的一个重要表现是国家集中统一分配的物资远比苏联少得多。苏联按分配权限把物资分为三种,即分配权限属于国家计委的“基金化产品”,分配权限属于中央各部的“集中计划产品”,以及分配权限属于各加盟共和国的“非集中计划产品”。苏联“基金化产品”在20世纪50年代初就有2370种之多,而“非集中计划产品”的份额很小。中国也按分配权限把物资分为三类,即由国家计委统一分配的“统配物资”,由中央各部分配的“部管物资”,以及由地方分配的“三类物资”。如图1所示,到“文革”后期,统配物资与部管物资加在一起只有217种。此外,几次分权让地方政府尝到了甜头,它们对完成国家调拨指标的态度也未必总是唯唯诺诺,更有甚者拒绝按国家调拨价将本地物资卖给外地。

图1 国家统配物资与管理物资的种类

(三)破除“资产阶级法权”方面的探索

20世纪50年代初期,毛泽东对社会主义道路的探索集中在所有制上;50年代中期以后,毛泽东对中国道路的研究开始转移到计划体制上;50年代后期,他还开始了另一方面的探索,即破除“资产阶级法权”,改变人与人的关系。

实际上,早在1957年,毛泽东就提出,虽然生产资料所有制方面的社会主义改造完成了,但“人的改造则没有完成”。次年,在评论斯大林《苏联社会主义经济问题》一书时,他进一步指出,“经过社会主义改造,基本上解决了所有制问题以后,人们在劳动生产中的平等关系,是不会自然出现的。资产阶级法权的存在,一定要从各方面妨碍这种平等关系的形成和发展。在人与人之间的相互关系中存在着的资产阶级法权,必须破除。例如,等级森严,居高临下,脱离群众,不以平等待人,不是靠工作能力吃饭而是靠资格、靠权力,干群之间、上下级之间的猫鼠关系和父子关系,这些东西都必须破除,彻底破除。破了又会生,生了又要破”。那时,他用来破除“资产阶级法权”的手段是搞整风,搞试验田,批判等级制,下放干部,“两参一改”(干部参加劳动,工人参加管理,改革不合理的规章制度),等等。其后,1963—1966年在全国城乡开展的社会主义教育运动也是为了解决这个问题。但在他看来,这些措施都不足以打破“资产阶级法权”,消除“资本主义复辟”的危险。

《五七指示》是毛泽东晚年的理想宣言,从中我们可以看出毛泽东憧憬的是一个逐步消灭社会分工,消灭商品,消灭工农、城乡、体力劳动和脑力劳动这三大差别的扁平化社会,其目标是实现人们在劳动、文化、教育、政治、物质生活方面全方位的平等。“文革”前期对“走资派”的批判,以及“文革”后期对“新生事物”(五七干校,知识青年上山下乡,革命样板戏,工农兵上大学、管大学,工宣队,贫宣队,赤脚医生,合作医疗,老中青三结合,工人-干部-知识分子三结合,等等)的扶持都可以看作是实现他理想的途径。

简而言之,毛泽东对社会主义道路的探索集中在三个方面:一是在所有制问题上,中国没有偏重纯而又纯的大型国有企业,而是造就了上百万集体所有制的中小企业;二是在计划问题上,中国没有实行中央集权的计划体制,而是在很大程度上将财政收支权、计划权、物资管理权下放给各级地方政府;三是在“资产阶级法权”问题上,中国没有形成森严的等级制,而是用种种方式促进人们在经济、社会、政治、文化地位上的平等,当然“阶级敌人”除外。

对前三十年探索社会主义道路这段历史,邓小平指出,“我们尽管犯过一些错误,但我们还是在三十年间取得了旧中国几百年、几千年所没有取得过的进步”。对在长时间周期世界经济增长颇有研究的安格斯·麦迪逊与邓小平的看法一致:尽管中国在1952—1978年间遭到西方国家的排斥与阻隔,还与美国、苏联对峙,与韩国、印度发生了战争,但相比过去100年,新中国经济仍取得了巨大的进步。他对中国GDP增长速度的估计远低于官方数据,但即使按他的数据,在此期间,中国GDP也翻了三倍,人均GDP增加了82%,劳动生产率提高了58%。经济结构也实现了历史性的转型:1952年,GDP中的工业比重是农业比重的1/4;而到了1978年,工业比重已经大大超过农业比重。

(四)前三十年探索的成就

与苏式体制相比,中国成百万中小企业的存在、各地相对完整的产业体系,以及分权的计划体制为改革开放后的市场竞争创造了有利的制度条件。除此之外,尽管历经波折,毛泽东时代不仅取得了较快的经济增长速度(见图2),也为改革开放后的高速经济增长奠定了坚实的“硬件”与“软件”基础。

图2 中国GDP增长率,1949—2018年

从“硬件”方面讲,毛泽东时代为中国建立起了一个独立的比较完整的工业体系(包括国防工业体系)和国民经济体系,一个由铁路、公路、内河航运、民航空运构成的交通运输网络,为20世纪80年代以后的经济起飞创造了有利条件。更重要的是,这一时期投入了大量人力物力治理大江、大河、大湖,修建了长达20多万公里的防洪堤坝和8.6万座水库,大大减少了肆虐千年的旱涝灾害;进行了大规模农田基本建设,使灌溉面积比例由1952年的18.5%大幅提高到1978年的45.2%,基本上保证了10亿中国人吃饭、穿衣的需求。

从“软件”方面讲,土地改革、社会主义改造以及限制“资产阶级法权”的种种措施使中国变成一个相对扁平化的社会,不存在任何势力强大的“分利集团”。对于经济增长,这种“软”基础设施与“硬”基础设施一样重要。假如没有前三十年在“软”“硬”两方面打下的坚实基础,改革开放后经济的腾飞是难以实现的。

《中国崛起的世界意义》,王绍光著,中信出版集团

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司