- +1

澎湃思想周报|谁是小镇做题家;右翼想象中的antifa

小镇做题家背后的教育伪命题

近日,起源于豆瓣“985废物引进计划”小组的“小镇做题家”一词开始在网络上走红。这个带有自嘲意味的名词走红背后,不仅透露出位于城乡之间的无数小镇的生活面貌,更揭示了教育公平这一宏大命题背后的结构性难题。

谁是小镇做题家

上月,豆瓣网友“水果糖”曾在上述小组发帖总结称,小镇做题家指的是出身小城,埋头苦读,擅长应时,缺乏一定视野和资源的青年学子,并预言该词将成为和“精辟的利己主义者”一样人尽皆知的精辟词汇。有网友指出这个概念的前身可能是“小县城学霸”,然而有人指出了两者的不同:县城学霸还包括一部分规划能力强、擅长社交、懂得钻营的人,而小镇做题家往往除了做题没有别的特长。

许一溪发布在同名公众号上的“大城市教育减负、县城的‘毛坦厂’与小镇做题家们”一文则认为,所谓的小镇做题家就是以刷题来取得高考高分并试图实现社会阶层向上流动的一群人,这一人群过去曾被蔑称为“刷题机器”,并被归为应试教育的牺牲品,而冠以某某家的名号,不过是一种“套上文明外衣的惺惺作态”。

网友“我不懂你”在同名公众号发布的“‘小镇做题家’和‘985’废物引进计划:投资品、工具人和失败者”一文中勾勒了这群年轻人的轮廓:现实层面,他们接受的教育是“旧时代”的,因为没有真正理解和掌握知识、没有习得真正解决问题的能力、没有创造力而被“新时代”拒之门外,成为暂时的“失败者”;精神层面,他们是“自我”被压制、被扼杀的“工具人”,既无法接纳自己,也没有来自家人的支持;同时,作为“投资品”,父母的付出和期待使得他们不被允许做任何可能失败的尝试,因而也就无法走出失败。文章开出的药方是,面对现实、抱团取暖并试着做一个普通人。

不平等的童年与人生

针对一些“小镇做题家”将自身失败归结于不擅言谈、不会来事、社恐、敏感等性格原因,《界面文化》日前发布的“‘小镇做题家’背后的世界:出身小镇的985大学生为何自嘲废物?”一文援引美国社会学教授阿尼特·拉鲁《不平等的童年》一书中的观点指出,中产阶层家庭与工人及贫困家庭在培养孩子时采取的不同方式,导致了不同阶层孩子具有不同的优势与负担:中产家庭的协作培养方式,即通过有组织的业余爱好活动家庭内部相对平等的对话,使孩子在成年后认为自己有权利参与发表意见、提出要求、对他人进行评判,从而能够更好地在各种社会公共机构里实现自己的需求;而工人家庭和贫困家庭的孩子在童年时期通常和亲戚的小孩一起打发时间,自然成长,他们学会了自娱自乐,与兄弟姐妹发展出更紧密的关系,但这些优势在现实世界被视为“毫无价值的”,而由于缺乏相关训练,他们长大好很少通过与他人协商以达成自己的目的,往往和父辈一样倾向于被动接受权威人士的举措。这种局促感一定程度上解释了小镇做题家们自认的性格缺陷。

文章作者董子琪进一步分析称,拉鲁指出,当孩子们的不同之处被定义为不足之处时,机构制度上的偏好就演变成了制度化的不平等,正如法国社会学家布迪厄指出的那样,个体的社会地位并不是由个人特质决定的,处于特权地位的人在很多方面获得优势并不是因为其文化本身的价值,而是因为“有特权的家庭用来教养孩子的标准与占统治地位的公共机构忒准标准之间有着密切的兼容性”。《爱、金钱与孩子》一书的作者也从经济学角度提出了与“贫困陷阱”类似的“育儿陷阱”概念,即不平等加大了全社会范围内的育儿差距,而育儿差距又将孕育更多的不平等。《出身》一书的作者则指出,经济经营的社会封闭仍然存在,孩子想要走上看似人人都可选择的特定道路的隐形条件往往是父母“富裕、负责、消息灵通、支持有力”,这些条件显然是“小镇做题家”们并不具备的。

文章还提到,“985废物引进计划”小组和百度“985贴吧”中,计算机专业都被认为是小镇做题家们改变命运的最佳选项,因为这一职业需要靠谱的学习能力,不需要拼人脉、资源和社交能力,又可以获得相对丰厚的报酬,《孟买:欲望丛林》一书中写到的印度孟买贫民窟里风生水起的计算机培训机构可以作为这一判断的印证,而硬币的另一面则是来到城市写诗的流浪少年。文章最后指出,将专业选择作为理性投资或许的确可以规避很多不确定性,但也无法避免地忽视了个人的天赋、秉性和志趣。

素质教育与应试教育之争是个伪命题?

小镇做题家的标签与应试教育紧密相连,那么与之相对的素质教育能否改变这些小镇青年的命运?这个问题的答案很可能是否定的。北京大学教育学院教授刘云杉在去年的一场沙龙上指出,素质教育和应试教育之间的矛盾,实际上是一个虚假命题,真正的问题是功利主义作祟,各种“二代”们的登场使得功利主义的教育呈现更为复杂的套路,素质教育改革的困境在于其面对的是难以解决的结构问题。

刘云杉倾向于用精约教育和博放教育来形容“减负”后的应试教育和素质教育,精约教育强调精英特别是平民精英在自我塑造时的艰苦历程,博放教育则强调自由的精神,这两种理念的强烈对比凸显出中国社会的断裂:大城市的中上阶层受益于素质教育的同时,中小城市或乡村的中下阶层只能选择应试教育。而全球性的二代现象首先是愈演愈烈的不平等带来的经济事实,特权阶层通过自己的教育选择,例如通过昂贵的教育投资培养孩子在面对权威时不卑不亢的气质,将财富体面地传递到下一代,最终完成新精英的养成。

刘云杉认为,中国在教育的无差别和机会的平等流转上有着深厚的历史传统,但在当下高等教育大众化的背景下,寒门子弟想要通过应试教育改变命运更加困难。在当下的中国,精约教育深植在政治经济结构中,博放教育则嵌入在观念和民情结构中。全球化裹挟下,人们对教育的期待既有平等主义的诉求,也有经营、投资、阶层洗牌以及特权传承等策略,而试图以教育公平推动社会各层面的公平进展不但是不现实的,反而会导致各种教育乱象。这也是小镇做题家们遇到的困境难以破解的原因所在。

antifa在右翼想象中的位置

《雅各宾》杂志上的一篇文章认为,在目前的抗议浪潮面前,特朗普和他的司法部长威廉·巴尔决定无视真实的警察暴力,即席卷全国的愤怒根源,而是加倍强调阴谋论来为自己辩护,最荒谬但也最危险的是他们对antifa(反法西斯)的大肆抨击。

在特朗普和巴尔的叙述中,暴力行为要归咎于激进左翼无政府主义者,“antifa领导的无政府主义者”、“antifa与激进左翼”。5月31日,特朗普直接发表推文称antifa是恐怖主义组织。

那些对大规模围捕左翼分子垂涎欲滴的右翼人士将失望了,因为政府不能取缔一个国内政治组织。即使在冷战时期的红色恐慌中,最高法院也明确表示,政府不能将加入一个既有合法目的又有非法目的的组织定为犯罪。在涉及外国恐怖组织时,最高法院维持了一个极其宽泛的定义,基本上允许政府将政治言论定为犯罪。

重要的是要确定什么antifa是什么和不是什么。antifa是反法西斯主义的简称。它不是指任何一个组织,而是指一种广泛的意识形态。当然不能把一个广泛的意识形态或政治倾向宣布为“恐怖组织”,就像“女权主义”或“新自由主义”不能被取缔一样。

当特朗普或右翼评论员援引antifa时,他们不是指一种实际存在的政治哲学,而是在援引一种极右阴谋论。在一些人的心目中,antifa不仅是一个政治组织,它是一连串所谓的不良行为背后隐藏的手。

在这个意义上,antifa在右翼想象中占据的角色,就像共产党在20世纪中叶所做的那样。虽然右翼的一些人把antifa与无政府主义者联系在一起,但另一些人则经常给他们贴上共产主义或马克思主义的标签,强调与过去的红色恐慌的连续性。右翼常对不同的左翼倾向不加区分,把他们都看作是统一的敌人。

除了鼓动红色恐慌之外,右翼对antifa的执着是另一种阴谋论的延伸:付费抗议者和职业骚乱者的神话。这些说法在“占领运动”和“黑人的命也是命”抗议活动中都经常被引用,但现在这些说法已经急剧升级。总统、重要民选官员以及右翼媒体中不太边缘的部分,现在都在呼应这一论调,并经常与反犹、乔治-索罗斯相关的阴谋论重叠。

即使没有宣布antifa为国内恐怖组织的实际权力,特朗普的言论也让人不寒而栗。也许没有正式的国内恐怖组织名单,但联邦调查局已经多次利用其反恐权限调查非暴力组织。而现在,联邦调查局的指导方针允许它在没有任何事实前提表明调查对象从事犯罪活动或威胁国家安全的情况下,使用极其侵入性的技术展开调查。

事实上,联邦调查局已经着手。2017年11月,联邦调查局局长Christopher Wray告诉国会,虽然antifa不是一个组织,但一些国内恐怖主义的“无政府主义极端主义调查”正在进行,调查那些“受antifa意识形态激励”的人。

地方警察也会收到这样的信息:antifa是国内恐怖主义的同义词,这影响到了他们对反种族主义、反警察暴力、或任何他们认为与antifa有关的左翼活动的监督。

除了合法性问题,在公共话语中给antifa贴上恐怖组织的标签,也为更多的镇压提案铺平了道路。针对特朗普的推文,不仅有右翼评论员,还有国会议员在讨论极端行动:部署军队打击antifa或将antifa成员关押在关塔那摩湾美军监狱营地。

据悉,地方警察也沉浸在右翼阴谋论中。明尼阿波利斯警察工会主席Bob Kroll目前正带头指控杀死弗洛伊德的凶手是在没有经过正当程序的情况下被解雇的,他过去曾为反抗议立法进行游说。在被《In These Times》问及他这么做的原因时,他称“乔治·索罗斯……是这类事情的大资助者”。

而“红色恐慌”从来都不是无害的。在一战后的红色恐慌中,调查局成立了一个“激进部”(Radical Division,后来称为General Intelligence Division)。由约翰·埃德加·胡佛领导,他们整理了关于激进分子的档案,并在帕尔默突击行动中利用这些档案逮捕了上万人。当上联邦调查局局长后,胡佛继续了这一做法,创建了安全列表,这是一份在紧急情况下不经审判就可以逮捕的人名单。在顶峰时期,这份索引包含26174个名字。现在幻想中的许多与antifa有关的镇压行动,都是冷战时期安全国家的真实部分。不管第一修正案法学的错综复杂,美国总统将特定意识形态标记为“恐怖主义”都会产生寒蝉效应。

《芝加哥论坛报》上的一篇文章认为,就像“黑人的命也是命”一样,它是故意以“无领导的抵抗”方式进行组织的,这使得这它们很容易受到任意指控的影响。特朗普、亲特朗普的媒体和其他保守派目前的做法,是将它们作为他们反恐努力的替罪羊,并将公众的注意力从与真正的恐怖主义有关的大多数右翼组织上转移了开来。

根据《华盛顿邮报》对互联网档案数据的考察,自5月25日以来,福克斯新闻提到antifa的频率几乎是CNN的5倍,是MSNBC的3倍。这种选择自己的现实的新闻市场的结果,就是大量的神话、半真半假和混乱。在当今社交网络爆炸的情况下,一场低层次的媒体战争帮助煽动了对antifa的恐惧,特别是在“特朗普国家”的外郊和农村地区,那里充斥着对城市生活的消极想法。

一个惊人的例子出现在上周,在一个退休警察的Facebook页面上的假新闻宣布 “ANTIFA煽动者”即将入侵爱达荷州。科德阿伦和其他城镇的数十名居民带着步枪上街警戒。关于入侵的消息并不属实。

美国极右翼新运动:Boogaloo

特朗普团队对左翼团体的痴迷明显转移了对极右翼当下明确危险的注意力。

近日,一个名为“boogaloo”新运动引起了公众和媒体的注意。半岛新闻网发文进行了介绍。这个组织很难贴上标签,但主要存在于政治光谱的极右翼,其目的是加速美国走向第二次内战。

其成员被称为“Boogaloo Boys”或“Boogaloo Bois”,通常会看到他们手持突击步枪和战术装备。最近该运动的一些信徒也被发现身穿夏威夷衬衫,不过并非所有的人都穿夏威夷衬衫。

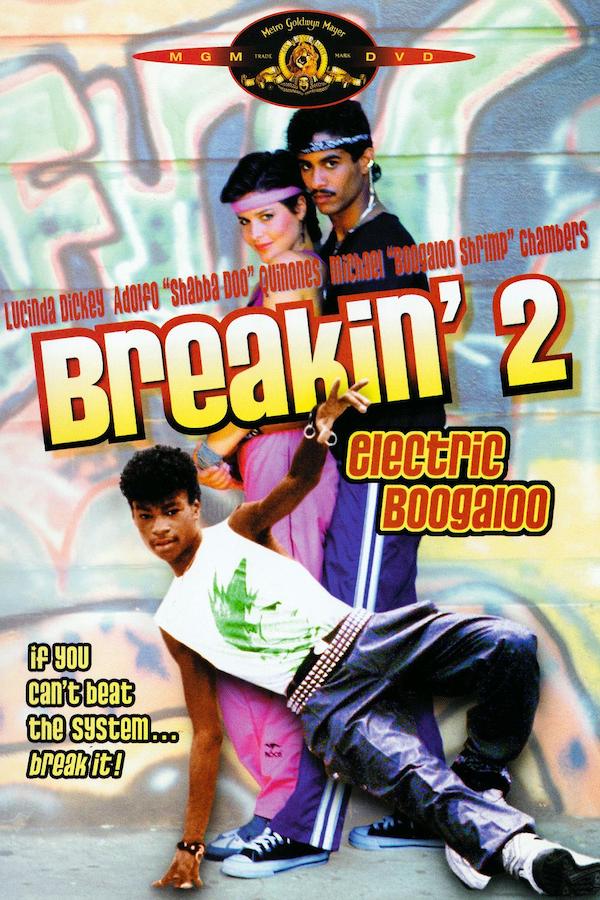

这个松散运动的名字来自《霹雳舞2》(Breakin'2: Electric Boogaloo),这是1980年代一部反响不佳的续集电影,被认为与第一部几乎相同。“Electric Boogaloo”一词已被用来描述低质量的东西,特别是在留言板和社交媒体上,大多数人并不在政治或暴力意义上使用这个词。但一些极右分子将其作为第二次内战的代号,作为第一次内战的续集。2019年10月前后,该词的使用似乎在一些持极右观点的人中变得突出。

追踪极右翼的犹太非政府组织“反诽谤联盟”(ADL)在一份关于该运动的报告中写道:“随着这个词的流行,今年还出现了一系列与boogaloo相关的短语,包括‘showing up for the boogaloo’、‘when the boogaloo hits’、’being boogaloo ready’、‘bring on the boogaloo’。”

“Electric Boogaloo”这个词也成为一些参与武装抗议居家令的人的共同平台。

它曾经只在互联网的角落,现在抓住了冠状病毒大流行造成的社会动荡和经济灾难,宣传其暴力信息。乔治·华盛顿大学极端主义项目研究员JJ MacNab对美联社记者说,疫情成为“boogaloo”运动的催化剂,因为居家令“给很多非常不快乐的人带来了压力”。MacNab说,这场运动的言论不仅仅是讨论对抗封锁(许多抗议者将其称为暴政),他们还谈论杀死联邦调查局探员或警察,“让战争继续”。

追踪科技公司的“科技透明项目”(Tech Transparency Project)在4月22日的一份报告中发现,125个与Facebook“boogaloo”相关的团体在此前30天内吸引了数万名成员。该项目指出,冠状病毒危机是一个推动因素。

“一些boogaloo支持者认为全国各州和城市的公共卫生封锁和其他命令是对他们权利的侵犯,他们的目的是利用公众对这些措施的挫败感来凝聚和吸引新的追随者”,该项目报告说。4月,武装示威者在新罕布什尔州康科德市的州议会抗议活动中散发“自由或boogaloo”传单。5月9日,在北卡罗来纳州罗利市,一个名为“蓝色Igloo”(Blue Igloo,igloo是boogaloo的一个衍生词)的脸书团体推动的示威活动,导致警方对一名武装示威者和一对推着婴儿车的夫妇之间的冲突进行了调查。

上周中,三名boogaloo成员,据称梦想着新的种族内战,在联邦检察官指控他们试图在拉斯维加斯的警察暴行抗议活动中引发暴力事件后,在内华达州以国内恐怖主义罪名被关押。根据文件,这三名前军人被控阴谋使用火和爆炸物进行破坏和摧毁,他们曾讨论过“制造事件以煽动混乱,并可能引发骚乱”,以回应弗洛伊德的死亡。

然而,可以从《The Nation》杂志刊登的一份泄露的联邦调查局专案组备忘录中发现,在5月31日爆发的首都周围的抗议活动中,“没有情报显示了antifa的参与/存在”。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司