- +1

著名摄影家、原新华社摄影记者牛畏予逝世,享年93岁

中国摄影出版社微信公号6月4日消息,中国共产党党员、离休干部、中国文联终身成就摄影家获得者、著名摄影家、原新华社摄影记者牛畏予同志,于2020年6月3日在北京逝世,享年93岁。

越是困难的地方,越是下雪比较深的地方,作为摄影记者来讲,才越是想去的。——牛畏予

牛畏予,1927年1月生,河南唐河县人。1945年春参加革命,在抗日军政大学学习,1947年任晋冀鲁豫军区政治部宣传干事。1948任《华北画报》摄影记者,后随第二野战军南下,在《西南画报》工作。1951年初转业到新闻摄影局当摄影记者,担任新华社华北分社摄影组组长、北京分社摄影组组长,1955年回到新华社总社任中央新闻摄影记者,1973年调任对外组摄影记者。1978年任香港分社摄影组长,1982年离休。2018年,牛畏予被授予“中国文联终身成就摄影家”荣誉称号。

作为新中国为数不多的女性摄影师之一,牛畏予在新中国成立初期拍摄了一批重要的女性形象,如:何香凝、康同璧、裕容龄、赵青、张权、孙维世,以及新中国第一个三八妇女节、新中国第一批女飞行员等内容广泛的题材。

在新闻现场拍摄环境肖像,是牛畏予摄影的主要特点。牛畏予所拍摄的《华罗庚》是新中国成立后有代表性的人像摄影作品。在其肖像作品中,不但包括1955年全国美展的参展画家于非闇、吴镜汀、王雪涛、陈半丁、姜燕等人,也包括牛畏予在50到60年代所拍摄的钱学森、茅以升、郭沫若、蒋兆和、齐白石、王进喜等。

华罗庚,1956年。

钱学森,1956年。

授予齐白石世界和平理事会国际和平奖金仪式在北京举行,郭沫若为齐白石念奖状,1956年。

郭沫若,1960年代

何香凝,1961年。

裕容龄,1961年。

茅以升,1981年。

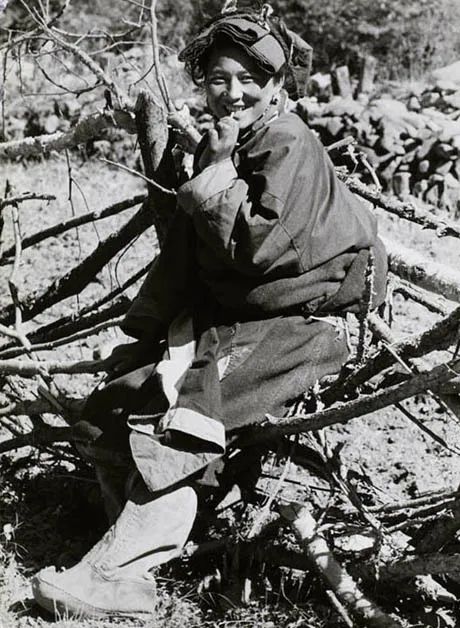

牛畏予的作品,更多的是表现各民族的普通劳动者。在40年的摄影生涯中,她的足迹踏过祖国的塞北江南、川藏高原、天山脚下,广收博纳,精心拍摄了许多广为流传的佳作、记录下各民族的普通劳动者形象。她曾重走长征的雪山、草地,4次到四川阿坝拍摄专题,2次到新疆,1975年在西藏做长达8个月的采访……

藏族女犁手,1960年代。

“跟我走”,新疆,1960年。

四川红塔公社的女社员,1963年。

阿坝少女,1963年。

红旗渠青年渠建设现场,1965年。

藏族女干部,1975年。

呷绕生产队用溜索把高山绿肥送到田间,察隅,1975年。

加查县先锋公社书记央宗(右三),1975年。

次仁拉姆,乃东县,1975年。

自1948年到1984年,牛畏予以新闻摄影的方式,以一个女摄影记者的视角,不间断地记录着时代影像。 其与同为20世纪重要摄影家的高帆结为伉俪,夫妇二人共同用影像见证着历史。接下来这段文字节选自《记忆碎片— 我的父母高帆、牛畏予二三事 》,作者高帆、牛畏予之子高腾回忆了母亲如何一步步走上摄影之路:

高帆与牛畏予1951年在重庆。

文 | 高腾

我母亲牛畏予的性格就如同她的名字执拗的一根筋,在摄影上是一条道走到黑,陪她在风雨中助跑的是我的父亲高帆。

1948年, 她与父亲相识在河北固义,八路军一二九师政治部宣传部,当时部长是任白戈。我母亲是收音员,负责收听国民党广播,并记录、 复印,第二天分送各部门。父母从认识到互有好感,再到有了恋情,麻烦也接踵而至。无奈,母亲被调到太岳留守处。她只身背着行军包,在一个个小村庄落脚,派饭,走了两三天到达驻地。后来,父亲从组织部长张南生那获知牛畏予的下落。在攻打临汾前夕,父亲骑马找到留守处,他一孔一孔窑洞地找,最后总算在一座庙里的小学与我母亲见了一面,他怀揣的发糕不知是否属于他们的定情之物。不久,组织部长张南生批准父母结婚。

解放战争的步伐很快,几乎十天一个命令,屋未暖又开拔。1949年新中国建国前 夕,我父母坐一夜运煤火车赶到石家庄,在 那见到负责《晋察冀画报》的石少华,他留 牛畏予在画报社工作并让留守人员谷芬教她学照相,因相机老,焦距固定,她们在麦田 练习目测距离,一垄三米,一垄五米,利用赶集时拍照,选择光线和角度,回来冲洗, 印片,讲评,母亲从零开始接触摄影。不久北平解放,父亲与齐观山等进城,后跟随刘邓部队进军西南。晋察冀和晋冀鲁豫部 队合并为华北军区即后来的北京军区。石少华让母亲当摄影记者并告诉她,新中国需要女摄影记者。过了一段时间,当时新闻出版署副署长萨空了责成石少华组建摄影部,也就是后来的新华社摄影部。母亲开始在摄影部中央新闻组任摄影记者,组长是齐观山。她拍摄的薄一波在前门火车站迎接邓颖超、 蔡畅大姐的图片,登在了新中国成立伊始的人民日报上。母亲经常找对外组,询问有什么样的片子需要她去拍,她几乎跑遍了祖国各地,偏僻角落,使她的图片种类变得丰富。我的母亲在新华社一直工作到离休。

我的母亲是幸运的,机会和朋友相伴, 她只要努力,种瓜得瓜,种豆得豆。母亲的摄影之路有自己努力的结果,也来自于许多人的帮助,比如拍华罗庚时,在现场就有 戴戈之的夫人、郑景康的学生和助手章梅的帮助。再如当年新华社摄影部的黑白、彩色 暗房师傅,冲卷、印片、放大都是他们在做,这是多给力的后勤保障啊,简直让摄影人羡慕死了。我知道的牛畏予背后有个老师群体:石少华、郑景康、张印泉等等。

母亲还有一位得天独厚的老师,我的父亲。战争年代,他们经常天各一方、聚少离多;和平时期,父亲在母亲的摄影道路上始终扮演图片编辑的角色。他经常告诉她这张图片怎么 好,另一张图片怎么不好,他会大胆剪裁, 毫不客气,把重新剪裁好的图片贴在卡纸 上,不信你记不住。“文革”岁月,母亲在小院每天晚上给石台上的蜂窝煤炉子封火的场景时时在我的脑海里浮现。她戴着打了补丁的线手套,用火筷子把十二个眼的蜂窝煤对正,再用铁棍通一遍,最后把镲形盖倒扣在炉膛上,周边用炉灰小心翼翼地填满、压实,不能漏风,只有这样,第二天早晨炉火才不会熄灭,才可以生火做饭过日子。天天周而复始重复着一个动作,忍耐、执着的人生态度,改变着母亲,使她乐于去偏僻艰苦的地方,乐于与劳动人民为伍,这才使她拍摄的图片类别变得丰富起来。

自然,我的母亲也没忘记父亲的提醒:摄影要走出去。母亲拿回的不发稿的废片, 父亲又认真筛选,剪裁后贴在卡纸上进一步审视。他说不要轻易丢掉废片,留着,让时 间来沉淀,也许它会成为一张不错的片子。

原文刊载于《中国摄影》2017年6月刊

(原题为《著名摄影家牛畏予逝世》)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司