- +1

查尔斯 · 西格尔 | 奥尔巴赫对《奥德赛》的解读付出了代价

原创 查尔斯·西格尔 三联学术通讯

奥尔巴赫的文章仍然是对荷马史诗叙事模式极好的介绍。不过,它也阐明了如此远离整个语境所要付出的代价,尤其是文化深度和文化特性的丧失。尽管《奥德赛》富有魅力、明白晓畅,也喜欢纯粹的叙事,但它并不是一首简单的诗歌。甚至它颇为令人赞赏的明晰畅达的叙事,也有着只有把风格、叙事构思和神话模式等方面综合研究之后才会完全可见的深度。

那种综合性的研究就是本书的目标。

——查尔斯·西格尔

奥尔巴赫对《奥德赛》的解读付出了代价

选自《〈奥德赛〉中的歌手、英雄与诸神》“导论”

题目为编者所加

| 查尔斯·西格尔

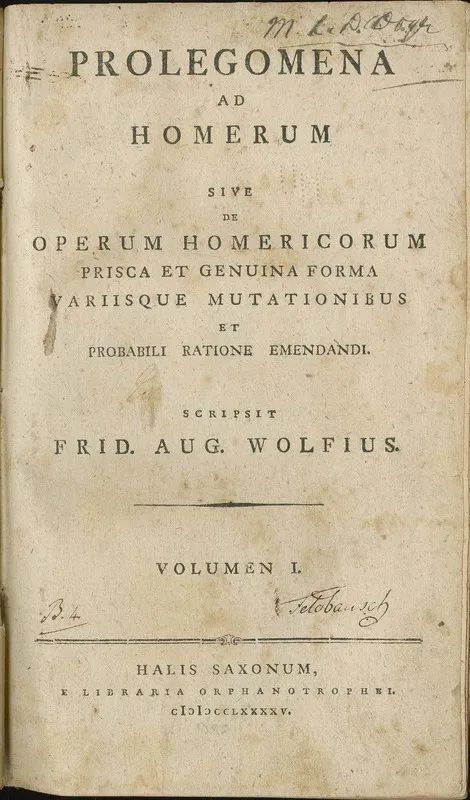

大约在沃尔夫(Friedrich August Wolf)为他1795年出版的《荷马史诗导论》(Prolegomena ad Homerum)煞费苦心的时候,年轻的歌德正坐在巴勒莫(Palermo)的植物园里,若有所思地想着瑙西卡娅(Nausicaa)和das Land wo die Zitronen blühen[柠檬花盛开的国度]。歌德没有受到集体创作、笨拙的转变、同源异形词、修订者或Bearbeiter[编辑者]等等问题的困扰,而是对《奥德赛》中想象的世界产生了共鸣。这首史诗的特殊魅力,正是这样一种把我们带入迷人之境的方式。在这首史诗首次吟唱的许多个世纪之后,这些境地依然萦绕在我们的想象之中。这多半是因为《奥德赛》创造了一种想象中的境地,一种天界幻境。当然,就像开篇数行所告诉我们的那样,在它的世界居住着的是传说中的怪物,但它的城市、港口、海洋和岛屿也还是凡尘男女都熟悉的环境。从古至今,学者们都试图在他们所能探访并以图绘之的真实地方确定这些环境的位置,这或许就是对荷马艺术最佳的称颂。尽管《奥德赛》绝非是儿童文学,但它总是孩子们所接触的第一部古代作品,而且它也依然对成年人心里的童性——我们想了解这个世界的热望和好奇心,充满了吸引力。

与《奥德赛》中各种各样不断变化着的世界相对的是,《伊利亚特》基本上只创造了一道风景:特洛亚严酷的战争世界。奥林波斯山上的诸神,希腊家园的再现,当然还有众多的提供调剂和变化的比喻,但最终它们都只是强化了对一个地方的关注,关注着城墙周围引人入胜的战斗,关注着城邦与战船之间狭窄的平原,关注着塔楼和大海。而《奥德赛》所运用的技巧几乎与此完全相反。《奥德赛》使用的是扩展法和探索法,而不是集中法和排斥法。《奥德赛》并不像《伊利亚特》那样以活动的主要场景为开端,而是以遥远的奥林波斯圣地为始。然后,在对卡吕普索(Calypso)神秘的驻岛——大海的中心一瞥而过之后,就移向了伊塔卡(Ithaca),特勒马科斯(Telemachus,奥德修斯之子)从那里开始了去往皮洛斯(Pylos)和斯巴达(Sparta)的寻父之旅。史诗在涅斯托尔(Nestor)和墨涅拉奥斯(Menelaus)身上又一次偏离了主题,回溯到了战争年代的特洛亚,回到了归途中的凶险之地。只是在此时,史诗才写到奥德修斯,跟着他反反复复地经历奇异的历险,从卡吕普索到费埃克斯人,再到库克洛普斯(Cycolps)和基尔克(Circe)、斯库垃(Scylla)和卡律布狄斯(Charybdis)所居住的方外之地,以及每次历险所带来的损失。

在《伊利亚特》中,周边世界对于可怕的战争来说似乎无足轻重。英雄们的目光盯着的是同敌人的生死搏斗,而不是天空、山丘、树木及其果实。奥林波斯山上的众神是从浩浩天宇或者连绵群山之上来看这个世界的,而我们凡夫俗子在瞥视自然世界或日常生活熟悉的场景时,正如通常所比喻的那样,似乎是透过充满了战争与死亡的悲惨世界的监狱铁窗来看的。这种命定的景观极大地增加了生活环境的高贵性或甜蜜性,而这种高贵性或甜蜜性每时每刻都在整个或部分受着毁灭的威胁。但是,在《奥德赛》里,每一个人都注意到了他或她周围的环境,并且对其令人着迷的洋洋奇观和使人爱慕的微微细节都进行了详尽的描写。即便是赫尔墨斯(Hermes),这位频频飞来飞去的天神,在卡吕普索遥远海岛上的美境中,也不禁满怀钦慕地流连徜徉(5.73-77)。史诗还让我们从多个角度来看同一个场景。对于卡吕普索的洞府、基尔克的居所和奥德修斯的王宫,我们既能远远而观,也能入内探胜。我们像一个初来乍到的开拓者,或者像一个遭遇了海难而无望求生的水手一样踏上费埃克斯人的土地,但是我们也带着当地居民引以为豪的对这里的熟悉感来打量这片土地。

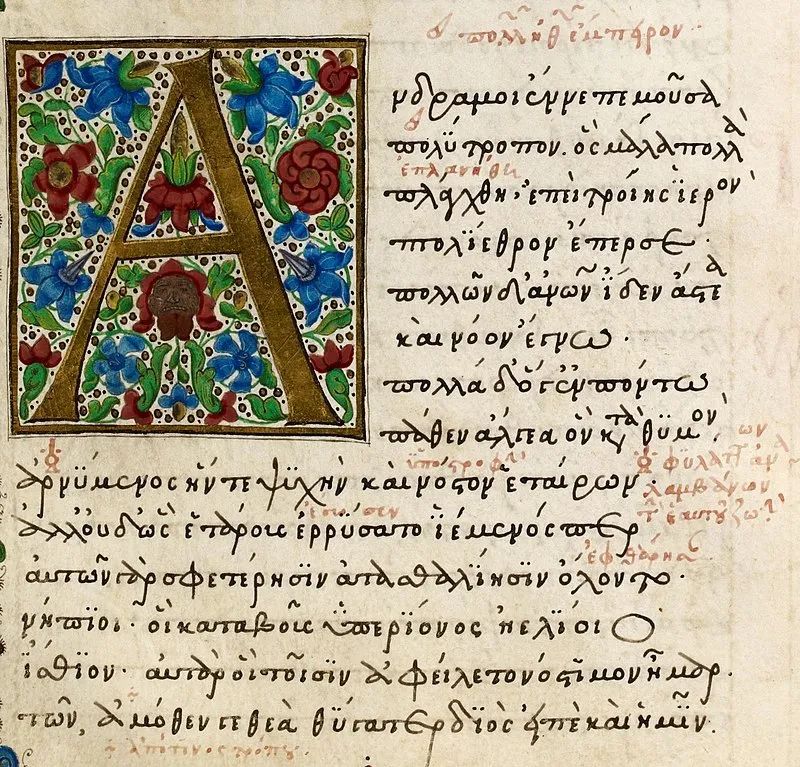

右:Iliad, Book VIII, lines 245–53, Greek manuscript, late 5th, early 6th centuries AD.

《奥德赛》缩小了我们对奥林波斯诸神的视角,他们的口角常常为《伊利亚特》悲惨的人间世界提供喜剧性的安慰。我们在本书第10章会看到,《奥德赛》中的诸神,比起《伊利亚特》中的诸神来说,更加遥远也更为严肃(尽管并不总是更可理解)。而且《奥德赛》还在那里创造一种或多种让人信服的世界,这是真正的诗歌所具有的才能,这样的诗歌能开启我们的头脑,去面对多种世界,而不仅仅是我们平平常常生活于其间的那个世界。没有什么事情能比到新地方览胜更能拓宽我们的想象力,或者使我们的想象力更为生动活泼了。我们似乎也从不倦于想象之旅,无论是格列佛(Gulliver)的游历,还是卡尔维诺(Italo Calvino)在其《看不见的城市》(Invisible Cities)中所描绘的让人愉悦的奇幻现代历险。《奥德赛》中的世界并不仅仅是吃人妖魔的世界,也不仅仅是迷人花园里待字闺中的公主的世界,以及性感女巫的世界,而是还包括公元前8世纪希腊乡村平实的日常生活,比如我们在牧猪奴欧迈奥斯(Eumaeus)的养猪场和拉埃尔特斯(Laertes,奥德修斯之父)精心培植的果园那里就能见到这一切。

《奥德赛》第一部分中不断变换的海域及海上的磨难,与第二部分宫廷中的平实生活及其烦恼之间出现了尖锐的对立,这使得某些学者断定这部史诗依次有着各自的来源,因此我们现在看到的这部史诗是后来把某个水手的冒险故事和一个复仇的阴谋编缀在一起的结果。但这两部分的联系是如此的紧密,因而不可能是机械编纂起来的。这部史诗的核心实际上正是要把远方和近处连接起来。它探索一种方法,这种方法让旅人漂泊远方的体验能够回归于自身,重新定义和重新创造完整的生活史。

可以肯定的是,这个过程所暗指的自我与现代的自我有所区别。荷马式的自我(或者更准确地说,荷马史诗中“自我”的文学再现)比现代的自我更缺乏人身自由或个性,而更多地与诸如国王、武士或商人之类的社会范畴相联系,更强烈地受制于个人在城邦、家庭、宗族或同龄人中的地位,并且是在面对面的交流中,而不是在独处或内省中表达出来的。就像后现代批评家不厌其烦地提醒我们的一样,“自我性”这一概念,其实是一种社会的解释,而就荷马史诗而言,也许是社会特权阶级的解释,那些武士—贵族们以这样或者那样的形式,为《伊利亚特》和《奥德赛》的创作“付了报酬”(参阅本书第6章和第7章)。然而,正如当代的电影和小说不断表明的那样,叙事(storytelling),凭借其神话般的暗流,在理解我们自己和他人的自我方面,仍然是人类最有价值的才智之一。千百年来,诗人们一直用想象中的地点坐标,来唤起并探究心灵与情感的状态,而我们现代人仍然使用着这种技巧,并对这种技巧产生了共鸣。

古典文学的阐释易于在假定的相同性和差异性之间摇摆不定。在有些阐释者看来,荷马、索福克勒斯(Sophocles)、卡图卢斯(Catullus)、维吉尔(Virgil)、贺拉斯(Horace)和奥维德(Ovid)是富有启发性的,因为他们表现了一个久远的,能够表明我们自己的忧虑、弱点、长处以及缺陷的民族。而在其他阐释者看来,古人在他们的“他者性”(otherness)以及与后工业社会的反差上才说得上富有启发性。这两种观点都有道理,而且我也无意于在此商兑这两种截然不同的观点。然而,远古的质朴和率直的观念,有时的确妨碍了我们去欣赏这些非同凡响的史诗实际上所展示出来的文学复杂性。荷马史诗的“质朴”,是把史诗浪漫地观念化为“天真的”民间传统之代言人这一做法的遗产,或者是(如阿诺德〔Matthew Arnold〕《论荷马史诗的翻译》〔On Translating Homer〕和罗斯金〔John Ruskin〕“可悲的谬见”〔“Of the Pathetic Fallacy”〕中所说的)观念化为现代的复杂性和感伤情绪的解毒剂这一做法的遗产。

专注于荷马史诗表面清晰性的这种倾向,也在或许是当代阐释《奥德赛》最有影响的单篇论文——奥尔巴赫(Erich Auerbach)《奥德修斯的伤痕》(“Odysseus’s Scar”),即《摹仿论》(Mimesis)的开篇第一章中占有绝对优势。我不想抹杀奥尔巴赫对如下一些问题所做的评论的价值:例如,被他称为圣经叙事上的“垂直”维度,或者对神定历史命运的普遍性,或者圣经中人的整个一生的个性发展,或者对国内局势的强烈情感,或者他对荷马史诗明确强调细节与《圣经》对以撒(Isaac)献祭则更为简略叙述之间的基本对比等等问题。但每一个细心阅读荷马史诗的人都知道《伊利亚特》和《奥德赛》中有多少省略之处,有多少朦胧的细节、突然的跳跃或有名的“闭口不谈”。最后提到的这些东西之中最可做参考的场景之一,实际上正是出现在奥尔巴赫刚好研究的那一段,也就是佩涅洛佩(Penelope,奥德修斯之妻)对落到地上的盆子所发出的响亮的铛铛之声,居然不可思议地疏忽过去了:“(欧律克勒娅〔Eurycleia,奥德修斯的奶妈〕)转眼注视佩涅洛佩,意欲告诉女主人,她丈夫就在眼前。但女主人并未理会,不明白她的意思,雅典娜转移了她的心思。”(19.476-79)佩涅洛佩的疏忽对于叙述中的悬念来说是必要的,但并不是自足的表面明晰性的特征。

从与奥尔巴赫不同的角度来看,这一节有关伤痕的插曲,对那种把公式化的惯用套语和神话模式组合在一起而给奥德修斯的归返赋予重要意义的方式来说,是富有启示性的,而这一重要意义可作为一种我们可称之为“身份”的东西的含蓄定义。正如一大批学者已经指出的那样,伤痕插曲利用了希腊神话中狩猎是少年向成年过渡的这种启蒙的功能。从这个角度来看待对伤痕的描述,我们看到,它是多么清楚明白地起到了作为奥德修斯生命过程之缩影的作用,而在这里则再现并凝结为一个独特的象征性时刻。

神话模式的这种比拟功能在叙事的更深层次上起着作用,因为在有关伤痕的故事中,奥德修斯带着光辉的礼物回到家中(19.413f.=459f.),就如同在第13卷中他刚刚带着丰厚的赠礼从费埃克斯人那里返回时一样。实际上,在第19卷较前的部分,奥德修斯在向佩涅洛佩讲他自己的虚假身世时,就已经把那些神秘的礼物,变成他虚构的奥德修斯存留在克里特(Crete)安尼索斯(Amnisus)的埃勒提亚(Eileithyia,“生殖”女神)山洞中的赠礼了(19.185-89)。这位生殖女神在重生这一点上有着重大意义。

由于后面的复杂情况颇为含混模糊,因此奥尔巴赫清楚而阐释充分的前景就成了重要的纽带,连接着奥德修斯的伤痕和奥德修斯真正的以及比喻性的穿越其往昔的先前旅程。刺进少年奥德修斯的身体并在他大腿上造成伤痕的那头野猪潜伏在树林中,而这个树林与第5卷末尾,因遭受海难而灰头土脸的奥德修斯出来与瑙西卡娅的费埃克斯女仆相见的那个树林,几乎完全一样。那就是奥德修斯刚从波塞冬暴怒的海洋中逃出来,并刚穿越了其冒险历程中危险的方外之地,来到费埃克斯的文明社会中的时候。这一重复有助于把这位堪为模范的主人公生命历程中的三次磨难连接起来。第一次考验(依年代顺序)是使他成人的狩猎。第二次考验是他在特洛亚辉煌成就的顶峰之后,通过费埃克斯人,从不可知的世界返回的归程。第三次并且也是最后一次考验,就是眼下的情形,在他看似有性命之虞时,他要在这复杂的情况和紧迫的形势下夺回他的宅第。奥德修斯早年在特洛亚和希腊之间充满危险的海域上出生入死的航行,足以和他在希腊的名山上对付野猪,以及当前,在自家土地上,其实也就是在他伊塔卡家园里这个危险的困难时期相提并论。当对这位英雄的挑战从神秘的海洋转移到帕尔涅索斯荒野(假如很有名的话)的岩石和森林,然后再转移到伊塔卡的宫殿时,这些挑战也就变得更为人熟悉和内在了。

如果更为深入地研究荷马史诗的语言,那么这些过渡环节之间的相似性就变得更为明显。对遭遇野猪的描写,引起了英勇武士之间的一场竞争(例如19.347f.和447-49)。从而这就预示了奥德修斯在特洛亚,以及在即将来临的与他的凡间敌人的争斗中,善舞长矛的高强本领。再进一步深入挖掘,就会发现κραδάων δολιχόσκοιν ἔγχος(“挥舞长矛”,19.438;另参448)这个说法,尽管在《伊利亚特》的战斗场面中屡见不鲜,但在《奥德赛》中却实为少见。它只在诗中其他两个场合下出现过。它出现在特勒马科斯第一次英勇的战斗行动中,那时他与他父亲并肩作战对付求婚人(22.95和97)。它还用在了最后一战中,那时拉埃尔特斯向欧佩特斯(Eupeithes,求婚人中最坏的安提诺奥斯之父)投掷长矛(24.519和522)。于是对奥德修斯长大成年的第一场考验,就通过叙述这种方式,涟漪般不断延伸开去,来证明了父权政统在危急时刻有着顽强的生存能力,也证明了从父亲拉埃尔特斯到儿子再到孙子代代相传的尚武英勇的坚强性。如是,有关伤疤的故事就成了拉埃尔特斯重新恢复青春活力的补充,这位老人在“儿子孙子竞赛谁勇敢”时,“喜上心头” (24.514f.)。此外,它一方面重申了前一代人父权的世袭;另一方面,还再一次确证了奥德修斯英雄品质中狡诈的一面,这具体地体现在他外祖父奥托吕科斯身上。

奥尔巴赫的文章仍然是对荷马史诗叙事模式极好的介绍。不过,它也阐明了如此远离整个语境所要付出的代价,尤其是文化深度和文化特性的丧失。尽管《奥德赛》富有魅力、明白晓畅,也喜欢纯粹的叙事,但它并不是一首简单的诗歌。甚至它颇为令人赞赏的明晰畅达的叙事,也有着只有把风格、叙事构思和神话模式等方面综合研究之后才会完全可见的深度。

那种综合性的研究就是本书的目标。本书的三个部分和本书标题中的三个词语:歌手、英雄与诸神,与我所采取的三个主要视角相符合(尽管不是按照那样的顺序)。第一部分集中讨论该史诗对神话模式的运用和转化,也集中讨论了英雄的旅程,以反思凡人的状况。第二部分的笔墨集中在《奥德赛》对我们可以概括为“诗学”的那种东西持久的自我意识之上。在第三部分中,我对该史诗从人类的行为和诸神的行为方式来对道德行为所做的陈述,进行了研究。

第一部分通过神话般的旅程,以及对神话模式的使用和转化来讨论该史诗。第2章和第3章以整个史诗中奥德修斯在费埃克斯人那里的漫长叙述为开端,把诗歌的情节发展看作渐趋成熟并历尽艰辛的英雄在人类生活的失去和重获之中所体验到的一种穿越人世的旅程。第4章所思考的是:一些经常出现的仪式活动和主旨是怎样清楚地阐述了“变迁”这一主题。第5章的重点从神话主题转移到诗学和史诗传统的问题上,由此架起了通向本书第二部分的桥梁。其间,我讨论了《奥德赛》对英雄声名的特别的看法,这样就把该史诗处理成一次远离《伊利亚特》的世界的旅程,以及对英雄史诗的反思。

第6章和第7章更具体地着墨于诗学以及吟游诗人在英雄时代社会中的地位,但两章的视角在某种程度上稍有不同。第6章广泛地审视了荷马史诗对歌手和歌曲的看法,主要着眼于《奥德赛》中听众与吟游诗人之间的情势。第7章研究了《奥德赛》中吟游诗人模棱两可的地位:《奥德赛》一方面把吟游诗人与英雄般的客人联系起来,另一方面又把吟游诗人与贫困潦倒且谎话连篇的乞丐联系起来。我利用摩西·芬利(Moses Finley)、路易·热尔内(Louis Gernet)、詹姆斯·莱德菲尔德(James Redfield)以及让-皮埃尔·韦尔南(Jean-Pierre Vernant)等学者的人类学方法,探讨了诗人(译按:指荷马)如何通过英雄的款待和交流的情形,以及通过比较吟游诗人和武士的作用(但是也巧妙地设法把吟游诗人置于更低地位)这样的方式来抬高自己的地位。通过对荷马笔下以宫廷为中心的英雄的交流,与所谓的希罗多德笔下的荷马时代生活中以市民为中心的环境相比较,吟游诗人作为交流形式的表演,得到了有趣的阐述。

第8章集中讨论奥德修斯在他忠心耿耿的牧猪奴欧迈奥斯屋子里伪装的情景,我在这一章里探讨了围绕着伪装、乞丐以及虚假故事的讲述(吟唱)这些问题的模糊性。我继续讨论了史诗中暗含的经济因素,讨论了社会作用和社会地位的区别,但对第14卷和第15卷做了特别的关注。这两卷相当为人们忽视,但是这两卷强调了在不可预测的世界中生活的兴衰变迁,在这样的世界里,《伊利亚特》中地位的界限和确定不移的价值,都已变得易于改变且岌岌可危了。此章第二部分在对乞丐故事悖论性的“谎言中的真理”(truth-in-lies)的讨论中,又回到了诗学这一主题。这位化装成乞丐而又像吟游诗人那样谈吐的国王,笼罩在有死者的偶然性和朝生暮死的碎片中,迫使他紧紧抓住眼前的现实机遇,这正体现了诗歌模拟表达的能力,也体现了诗歌在《奥德赛》所描述的那种变化多端的不安世界中揭穿现实中复杂的外表和伪装的能力。

本书第三部分,也就是最后一部分,又回到了神话和诸神。第9章开头处讨论了一种新近的、与特瑞西阿斯对奥德修斯平静的死亡的预言颇为相似的民间传说,并且也表明,当奥德修斯在与佩涅洛佩延迟已久的阔别重逢的夜晚和她分享关于他的预言时,诗歌是如何把这种主题转变成个人交互作用的特有基调。最后一章再次以宽阔的视野讨论这一史诗。该章讨论了一个中心问题:诸神在《奥德赛》道德视野中的地位。我从讨论一个长期以来被认为是解释中的主要问题开始,即宙斯有所发展的道义,与诸如波塞冬和赫利奥斯之类的神明身上所体现的上古神人同形论之间的差异,提出要对史诗的神话年代学和神学进行彻底整全的阅读。我再次审视了有关波吕斐摩斯(Polyphemus)和“太阳神的牛”(the Cattle of the Sun)的情节,我以不同的、补充性的视角,再次回到了第2章和第3章对费埃克斯人的讨论中所提出的某些问题。《奥德赛》的情节发展,同《伊利亚特》一样,可以说成是“宙斯的意志”,但这是一个已经大大不同于前的宙斯了。对诸神在人类生活中的地位的理解,结果却成了英雄所追求的主要目标之一,但是英雄在多大程度上能够成功,这在史诗结尾时留给了读者去思考。最后的一幕提醒我们奥德修斯已经做到了些什么,但它也揭示了人的冲动和诸神的远见之间的鸿沟。荷马的叙事性表达,与那种更为开阔的远见(译按:即诸神的远见)是一致的。因此,荷马与他之后的悲剧作家一样,是用神话来描述而不是来理想化一种人类现实。在这样的情形下,这种人类现实包括了甚至在因其狡猾、克制和审慎而声名远播的主人公身上也有的那种暴力和残忍的复仇心理。

[美]查尔斯·西格尔 著

杜佳 程志敏 译

431页,精装

58.00元,2020年1月

ISBN 9787108061973

生活·读书·新知 三联书店

每个人心中,都有一本自己的《奥德赛》。美国著名古典学家查尔斯·西格尔倾三十余年心力研究和讲授《奥德赛》,为这部伟大史诗的诠释史注入了新的丰富内容。

通过西格尔的视角,我们看到的奥德修斯,是一位想要挽救同伴而无能无力的首领,一个机敏灵活坚强隐忍的英雄,一个善于讲述也懂得倾听的吟游诗人,一个历经磨难而雄风犹在的国君,一个忧伤的儿子,一个坚强的父亲,一个懂得和妻子分享的丈夫,一个恩怨分明有仇必报的男人。审慎和聪明没有消除其善良的天性和信任别人的能力,漫长的漂泊流浪也没有把他的心磨砺得太过坚硬而失去可贵的敏感与温情。最终我们将理解,奥德修斯的旅程就是人类自己人生旅程的一种代表和缩影。

在引人入胜的叙述背后,西格尔也密切关注史诗中的风格、构思和神话模式,思考了吟游诗人与听众之间的关系、荷马对诗歌本质的处理等诸多问题。正如Louise Pratt所言:西格尔帮助我们看到文本中最好的东西,也能让我们看到最有可能的潜在意义。

原标题:《查尔斯 · 西格尔 | 奥尔巴赫对《奥德赛》的解读付出了代价》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司