- +1

从日记看蒋介石晚年的内心世界

原创 陈红民 肖如平 东方历史评论

撰文:陈红民 肖如平

《东方历史评论》微信公号:ohistory

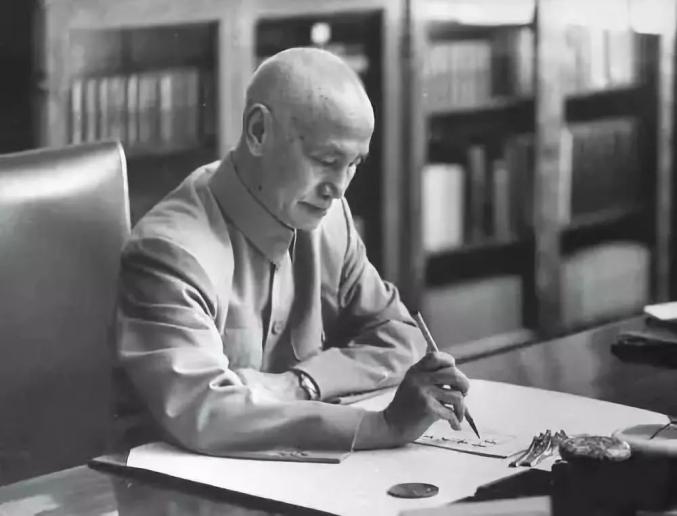

2009年7月,美国斯坦福大学胡佛研究院档案馆解禁了蒋介石最后一批日记,时间为1956年至1972年。至此,蒋介石从1918至1972年长达54年的日记全部对公众开放,供研究者查阅(独缺1924年的日记,原因不详)。据杨天石教授研究,蒋介石大约从1915年起写日记,除最初几年的日记在战争中丢失外,其余全部保存下来。这批日记经蒋介石家属同意,从2006年起分四批逐步对公众开放。

阅读过蒋介石日记的中外学者已经著文披露过不少内容,但多侧重先期开放的其1950年前在大陆时期的日记。蒋介石退到台湾后,环境、格局与在大陆时大不相同,尤其是人到晚年,年老体衰,心境、格局又有很大变化。他那时关心些什么、想法如何?解读蒋介石最后的日记,了解他的所思所想,所作所为,我们既可以看到一个长期占据权力核心的威权统治者晚年更强的权力欲,对人对事的猜忌狐疑与反复多变,也可以看到一个老者被诸病缠身的痛苦,对家庭与亲情的渴望,对自己后事的安排等。这些,对评价蒋的一生是十分重要的。

1

为什么在1972年停写日记

现存蒋介石最后一天的日记写于1972年7月21日,全文如下:

雪耻。今日体力疲倦益甚,心神时觉不支。下午,安国来访,后与经儿车游山下一匝。

“雪耻”二字,是蒋介石自1928年5月日本出兵济南屠杀中国军民、阻止其“北伐”后每天日记必首先写下以励志的两个字,48年未曾改变,这应该是一个奇观。“安国”是蒋好友戴季陶之子,“经儿”是指蒋经国。1972年写这篇日记时,蒋介石已是85岁高龄的老人,离其1975年4月病逝不到三年。

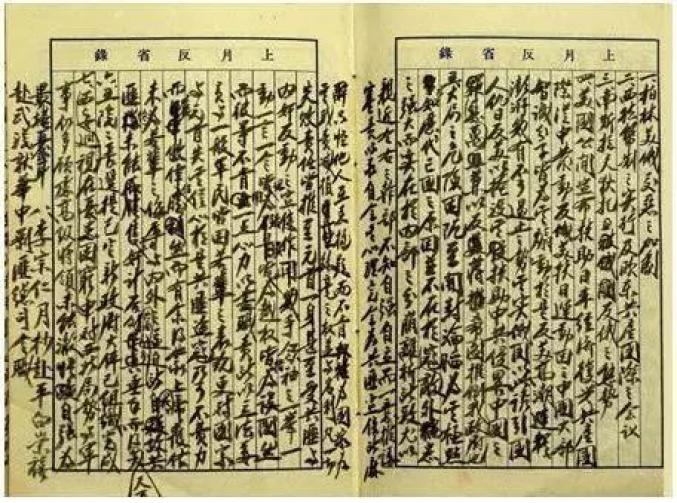

蒋介石从1915年开始写日记,无论外在环境如何紧张,事务多么繁忙,每日不缀,甚至在身体生病时也勉力支撑。偶尔漏记,也会补上。除逐日记载外,周末、月末还要写“上星期反省录”、“上月反省录”,全年还有“反省录”。这个习惯坚持了57年,写日记已经成为其日常生活重要的组成部分。仅此一点,即可见其毅力确实有过人之处。为何他在1972年停止了这长达57年的习惯呢?

答案很简单,他的身体状况已经不允许写字了。

1969年9月,蒋介石遇到一次车祸,蒋在日记中记载如下:“与妻乘车巡视市区,不料回程至村头时已黄昏,忽尔座车与前导车相撞,当时妻已晕倒,余则口鼻撞破出血甚多,妻伤势较重也。”(《蒋介石日记》1969年9月16日,原件藏斯坦福大学胡佛研究院档案馆,以下引均出此处,只写《日记》与日期。)虽未造成严重的损伤,但蒋介石身体大受影响,健康状况每况愈下。晚年的蒋介石经过前列腺手术后留有挺严重的后遗症,还有心脏病,体检后医生数次建议其停止一切对外活动“静养”,多卧床休息。1970年起,蒋日记中已有“病不能记事”(《日记》1970年6月1—7日)、“此次大病之中以元月下旬至七月上旬间最为险恶沉重,余心神沉迷昏晕毫无知觉至今。余起身解手,此身体僵硬为木棍,必须有二人护持推拉也”等记载(《日记》1971年7月31日(9月8日补记))。1972年起,蒋介石经常要卧床治疗,导致肌肉萎缩,尤其是手肌萎缩,几不能写字。蒋在日记中多次仅写:“手抖不能记事”几个字。(《日记》,1972年4月13日、4月25日、5月2日)或“本日病痛,不能记事。”(《日记》,1972年4月30日)蒋介石真是在无法写的情况下,才不写日记的。其最后一天日记中“体力疲倦益甚,心神时觉不支”的字句也可证明。

在形式上,晚年日记也有大变化。1960年代中期之前,蒋介石通常会写一满页的日记,有时还会写得太多而放在边款空处。内容也相当丰富,包括“雪耻”、励志性的“名人名言”、读书心得、时局观感、预计要做的事情、日常记事、对人对事的评论等。而其最后几年的日记,内容基本上只有最重要的记事,已经有时断时续现象,字数越来越少,有一天甚至只写了“雪耻”二字。

2

元旦日记

蒋介石1972年第一天的日记如下:

上午,经、纬两儿及武、勇来拜年。十一时在中山堂团拜,读文告后照相,正午见军中英雄与政军成绩最优人员。今日病况如常,但精神甚佳也。

短短的日记,包含四个内容:每年元旦、春节、中秋等节日及蒋介石、宋美龄生日,蒋经国、蒋纬国通常会率全家去向蒋介石拜年与庆贺,这是“家规”。孙辈长大成婚后,也单独来向蒋介石拜年。蒋介石晚年对孙辈颇为宠爱,颇得“含饴弄孙”之乐,蒋在日记中常有与孙辈游玩嬉戏之记载,蒋经国的两个儿子孝武、孝勇更是常伴祖父度过寂寞晚年。他的日记中有“上午武孙来侍膳。……晚纬儿、刚孙来侍膳。(《日记》,1972年6月11日)、“午膳、夜膳,勇孙皆来侍膳,不觉寂寞。”(《日记》,1972年6月12日)“刚孙”是指蒋纬国之子蒋孝刚。

虽然医生已经嘱咐蒋介石不能外出活动,但有些场面上的“例行公事”,他即使再痛苦也要勉力参加,尤其是在外界对其健康状况有种种猜测时,每一次“出场”都有特殊作用。这是长期抱着权力不放的威权统治者晚年的痛苦之处。元旦上午,在阳明山中山堂与台湾党政要员团拜、照相也是蒋的“保留节目”,1950、1960年代,蒋介石对每年的“元旦文告”相当重视,常常亲自修改,而现在只能是照本宣科了。蒋介石控制军队的方式有多种,如时常巡视军队、兼任各类军官学校的校长等。元旦接见“军中英雄”与其共进午餐也是手法之一。这次可能只是象征性地见了面,而没有一起吃饭。

在新年的第一天就写生病事,应该是大忌。但蒋诸病缠身,每况愈下,能维持“病况如常”,已经不错,何况“精神甚佳”,故蒋也当好事记下了。

3

对尼克松、田中角荣访问北京的抱怨

蒋介石在台湾的统治较为稳固,很大程度上得益于美国的支持与保护。蒋介石幻想与美国“平等合作”,甚至能利用美国,但其实台湾只是美国全球战略中的一颗棋子而已,它从来不会因蒋介石的感受而改变政策。美国是台湾时代蒋介石屡受“挫伤”却又离不开的最重要靠山,故他的日记中充满着对美国的抱怨与谩骂。1972年,美国对华政策发生重大变化,尼克松总统决定访问北京,这是继前一年被逐出联合国后台湾所受的更大的打击。尼克松曾是蒋介石的好朋友,1953年、1956年两次以副总统身份访问台湾,是访问过台湾地位最高的美国人,力挺蒋介石。据说尼克松竞选总统时,台湾出巨资协助过。

1月5日,蒋介石记道:

与经儿在车上谈尼函复信方式与内容要点,决不提其往北平字样,乃以提醒其慎重行之。

1月11日,蒋介石记道:

上午,经儿来告贾来克昨日见他,问尼克生将来从北平回来后中美两国是否要最高层会议,经即予以复绝,并告贾,匪、我决无和谈之可能,否则等于自杀答之。其意与我完全相同也,而贾则甚惊也。

尼克松到北京前,曾派代表到台北做些礼节性通报,蒋经国与其会谈并将结果告诉其父。屡遭挫折的蒋介石已经无力再谴责美国“背信弃义”,只能“提醒其慎重行之”。当然,尼克松并不为之所动,仍如期访问北京。2月下旬,蒋介石对尼克松在北京的行程十分重视,几乎是逐天听报告,记在日记中:

听取经儿报告。观察尼丑访问匪区情形,毛贼未在机场亲迎,其接待情形冷落。下午尼丑带季辛吉往访毛贼约谈一小时,而未有罗吉斯,是其形同偷访。据其发表新闻所谓“认真而坦白”者也。(《日记》,1972年2月22日)

上午,省察尼与毛匪会谈,与匪方广播对尼“双方不放弃其原则”之宴会答词并略而不载。(《日记》,1972年2月23日)

尼、周会谈可以想到者,第一为台湾问题,第二为越南问题,第三为苏俄问题,第四为中东以阿问题,第五为一般问题,所谓裁军问题,第六为结论。本日所思考的为尼周会谈情形。(《日记》,1972年2月24日)

尼丑访北平匪区今日最后一日,其游紫金城后仍与周匪谈三小时,尼、周在晚宴会所是一套旧话,并未有一点内容。(《日记》,1972年2月25日)

匪、美公报在上海发表,其内容皆由共匪一方面的一面之词,美尼不敢提其所应有之立场,对我“中华民国”皆以“台湾”代之,尼丑之无耻极矣。(《日记》,1972年2月27日)

阅尼丑与周匪所发表之“联合公报”不胜愤慨,此为尼丑手出卖我政府既定之方针,亦为其枪下屈服之一举,无耻已极。(《日记》,1972年2月28日)

台湾历次对美国交涉多以“受挫”收场,而过程大致是“三步曲”:先是台湾向美国提出意愿,阻止各种对台湾不利的情形发生。继而在交涉过程中,美国根本无视台湾的要求,蒋介石便会大骂美国“背信弃义”、“帝国主义本性不改”等。最后面对败局,蒋介石又会强调“处变不惊”,“求人不如求自己”。蒋介石面对尼克松访问北京,大致上也是如此。日记中更恼羞成怒地以“尼丑”贬称尼克松,泄其心中怒气。3月初,蒋针对尼克松访华后的局势,结合“历史教训”,写出四点“反省”:

1、大陆以依赖外援而沦陷,驻台以“经援”断绝而图强,于是经济反得独立自足。

2、美国今日在台湾之“军援”实为有名无实,只保有其机构而已,切勿存以“联防协定”之存否为基地强弱之决断。

3、吾人再不可以外援联防为依据,重蹈大陆时期之覆辙。

4、建立独立自主之心理。(《日记》,1972年3月4日“上星期反省录”)

尼克松访北京,对台湾社会的震动极大。国民党召开中央全会商讨因应之策,蒋介石抱病出席主持,并亲自修改演讲稿,“指示外交之不可依赖,应求之于己为立国之道。”(《日记》,1972年3月6日)

蒋介石对尼克松北京“破冰之旅”行程的观察,特别注意他与北京领导人之间的“分歧”,其中有许多臆想与夸大的成分。如蒋从毛泽东未到机场迎接,便推测“接待情形冷落”;从尼克松与毛泽东会谈时只带基辛格而未带国务卿罗杰斯,便说是“形同偷访”等等。可窥见其内心仍是盼望中美间仍有大矛盾,能为其所用。

1972年是台湾“外交大溃败”的一年,尼克松访华之后,台湾在亚洲最重要的“盟友”日本也发生巨变,与蒋介石交情甚好的首相佐滕荣作下台,田中角荣当选为自民党总裁并组阁。蒋对此十分关注,最初曾判断认为“田中对外交尚慎重也。”(《日记》,1972年7月7日)但很快就发现事情不妙,田中角荣确定要访问北京,实现日中关系正常化。蒋介石在日记中对此也有记载:

下午,与经儿车游,谈日本与匪共问题,此时惟有尽其在已也。(《日记》,1972年7月16日)

经国与日本大使说,三军可夺帅,匹夫不可夺志也。又说士可杀不可辱。上午审阅国际情报,下午与经儿谈日本外交与埃及驱逐俄顾问事,此乃国际前途一大变化也。(《日记》,1972年7月19日)

上午,假眠后审阅情报,并核定中日关系,阐明我严正立场。下午,假眠后与妻车游山下一匝。心绪烦闷,大丈夫能屈能伸。(《日记》,1972年7月20日)

在蒋介石停止写日记的前几天,他最关心的就是日本与中国大陆关系的改善,但他确实知道无法扭转大势,故只能用“惟有尽其在己”、“大丈夫能屈能伸”等来表达无可奈何。这年九月,田中角荣访问北京,中日关系实现正常化。

4

五任“总统”

1972年,是台湾选举“总统”的年份。根据“宪法”,“总统”由“国民大会代表”选举,任期六年,最多可连任一次。蒋介石1948年出任“第一届总统”后,最多只能做到1960年。但国民党政权退到台湾后,蒋介石完全操控政治,玩弄“宪法”,篡改规则,在1960年不顾反对强弓硬上当了“第三届总统”。之后,又在1966年“连任”。1972年时,蒋已经85岁,却根本不想让权。每逢“大选”之年,蒋的日记中总会有大量记载,其中不乏想“卸任”,“另选贤能”之类的自我标榜,但实际上却霸着权位不放,没有任何“交权”动作,且形成了终生独霸“总统”权位的趋势。关于1972年的“大选”,蒋介石也早在运筹帷幄之中。

1970年5月,距下次“大选”尚有近两年时间,蒋介石即在日记中写道:

近来研究下任总统,决心辞去,尤以上周检查体力衰弱现象后为然。惟继任人选甚难选择其适当之提名者,以今后光复大陆事业将更艰巨,非有特出之才德者,不能为国人所信服耳。所谓以天下得人难也。(《日记》1971年5月19日)

这段表述非常有代表性。他一面说决心不当“总统”,另一面又说“继任人”难选,慨叹“天下得人难也。”事实上,他霸着最高权力,大搞“个人崇拜”,怎么可能会有人才出来?当年“副总统”陈诚军政资历丰满、政绩斐然、民众口碑也相当不错,胡适等人明确提出要蒋在“任满”后“让位”给陈诚,蒋断然拒绝,且处处防范陈诚,致其郁郁而终。

在台湾每次“大选”前,台湾当局都会煽动舆论,铺天盖地地营造“拥戴蒋总统连任”的“民意”。有些投机钻营者不免投其所好,早早地向蒋介石“劝进”。1970年,担任“国策顾问”的国民党前高级将领薛岳在距“大选”尚有两年时即向蒋介石进言,“拥戴”其再任“总统”。蒋十分不肖薛岳之所为:

薛岳以为我再想竞选总统,用尝以惟有我再任总统为言。彼诚老旧军阀之观念,以度我心也。殊不知我之心事在如何摆脱此一重负,以早日光复大陆为念也。(《日记》,1971年5月7日)

薛岳等人拍马屁拍到马蹄上,自取其辱。如单看这段日记,真会觉得蒋风格挺“高尚”,日夜在思考如何不做“总统”,还怒斥“劝进”的人是“军阀观念”,以小人之心来度他。但实际上蒋此际只是“伪崇高”,是要营造一种他身体不好,根本无心再做,但无人可继任,自己“连任”只是“为国为民”勉为其难的一种牺牲的公众印象。用“既要当婊子,又要立牌坊”来形容是难听点,但确有几分相像。蒋的手法并不高明,当年袁世凯搞帝制,也是在文武百官的一再“拥戴”之下,才当皇帝的。

选举时间临近,蒋介石的口气慢慢转变,1971年年底的日记中,谋求“连任”的心迹日益明显:

明年为大选之年,为个人进退,为国家安危,关键最大。公私利害,生死存亡,应皆为公为国也。(《日记》,1971年11月8日)

今后打破尼丑险恶阴谋之道:第一、接受连任下届总统,团结内部;第二、加强军事与国防科技,力求独立自保而已。(《日记》,1971年12月1日)

本日回台北,下午身体略佳。近日常思明年大选对于年龄体力皆应乘机退休。但当此国难严重,敌势重压,如告退休,国脉民命无法保存何?(《日记》,1971年12月20日)

蒋介石此刻给自己“连任”找的理由是:在“对美国外交”受重大挫折后,台湾形势严重,“敌势重压”,他只有“连任”才能打破尼克松的阴谋,“团结内部”,否则,“国脉民命”将无法保存。这其实只是个由头而已,他以前几次“连任”时说要“反攻大陆”、“完成复国大业”,均未兑现。

然而,在公开场合下蒋却又推说自己年老体衰,不愿再选“总统”。甚至在1972年2月“国民代表大会”开幕式上致辞时,他谈到自己的出处,“非常谦恭”地向代表们表示:

中正自许身国民革命已六十余年,与我代表同仁竭其苦心毅力,以维护民主宪政,亦已二十有五年。顾终以世局多骞,尚未能使中兴大业提前完成。中正虽许国之心有余,而忝承之疚已久!务期大会另选贤能,继此职责。(陈红民等著:《蒋介石的后半生》,浙江大学出版社2010年,第498页)

蒋介石此番话,只是冠冕堂皇的“客套”。他长期独揽大权不放,根本没有任何“交出”职位的意思与安排。至3月6日国民党中央会议推出蒋介石为“总统候选人”,他在日记里明确表示要“连任”:

尼丑必欲出卖我中华民国于共匪,如我不接受总统候选人,则再无他法以抗其狡计,则乃不忠于国家,虽年老力衰,亦不敢推辞,愿为国牺牲也。(《日记》,1972年3月11日)

因蒋介石执意要选,无人敢与其争,以前被国民党称为“友党”的两个小伙计青年党与民社党还会推出人来陪选,这次却完全放弃,成为蒋一人出选的“独角戏”。所以在3月21日“国民代表大会”选举时,蒋介石以高票“当选”。他当日记道:

今日国民代表大会大选总统,大选揭晓,出席者1316,得票1308,得票比率为百分之九十九点三。此乃天赋之磨练,最艰苦之重任,对内为剿毛复国,对外为雪耻报仇。自感年老力衰亦不得不顺受其职也。(《日记》,1972年3月21日)

两天之后,当王云五等人当面向蒋介石报告选举结果时,蒋自述“心绪沉重,甚以能否完成此一任务为念。”怀疑自己不能完成职务赋予的任务,是其理智的一面,但理智终归敌不过他的权力欲与私心。在蒋介石的记述中,经常出现“公”“国”这样的名词,似乎他的所作所为都是出于“为公”“为国”的“使命感”,甚至是一种牺牲。这是长期垄断权力的威权者一个共有的思维特征,他已经误将“私”认为“公”,误将“家”当作“国”,公私不分,化公为私了。

5月20日,蒋介石宣誓就任“第五届总统”。典礼完成后,他记道:

上午,举行第五任总统就职典礼,朗诵文告,气壮声宏出乎意料外,其他行动如常,惟缺一点宣誓时未举右手为歉。(《日记》,1972年5月20日)

这段日记,可见病重体衰的蒋对自己的表现十分在意,他高声宣读誓词,“出乎意外”一词不知是旁人意外,还是他自己意外,抑或两者均有之。但是,“宣誓时未举右手”应该是相当严重的失误。从其事后自省看,并非有意为之。蒋已经是第五次做相同的宣誓,其他大场面经历也不少,当时肯定不是紧张,而是“老糊涂了”导致忘事。宣誓须举手以示庄重是最基本的要求,哪有不举手的宣誓?此事若发生在别人身上,蒋一定痛加责骂。但发生在他身上,在场主持宣誓、监誓的却无人敢提醒一下。威权主义者的强势,常可将制度与规定踩在脚下,制度和规定是他们制定了来限制别人的。

5

向蒋经国“交班”

蒋介石所以年迈体衰仍占着“总统”宝座,很大的原因是要为其子蒋经国“保驾护航”。

蒋介石长期栽培蒋经国。他认为干部不得力,无人可用是其失去大陆的重要原因,到台湾后尤为注重对蒋经国的培养, 1960年代中期陈诚过世之后,蒋介石更刻意扶植蒋经国,向其“交班”的趋势日渐显露。蒋经国长期担任国民党“中常委”,1965年起出任“国防部长”,1969年出任“行政院副院长”兼财经委员会主委,党政历练渐趋完备。蒋介石选择的“副总统”兼“行政院长”严家淦是财经专长,性情温和,权力欲不强,明显是个过渡性人物。1971年,蒋介石体检结果不好,脑动脉血管硬化,他担心自己一病不起,传子计划不能顺利实行,终于用“遗嘱”的形式留下让蒋经国“接班”的政治交待。毕竟,父传子继的传统权力传承方式在20世纪被多所诟病,蒋虽稍有所顾忌,但仍行之。对此,他写道:

审阅检查身体报告书,脑动脉血管有硬化之象,自觉亦有所病也。如医药与休息无效,则国家后事应预作安排。经国乃可继此复国任务,惟其为我父子关系,不愿有此遗嘱,但其能力为静波(严家淦字,时为“副总统”——引者注)之助手,出任行政院长,则于公于私皆有益,望我党政军同志以助我之心助彼完成我光复大陆之共同使命也。(《日记》,1971年6月9日)

12月23日,蒋介石再次留下了遗嘱:

今后政府组织:一、以家淦继任总统。二、以经国任行政院长兼三军总指挥。三、党务应集体领导。

6月的遗嘱中,只要求蒋经国任“行政院长”,而年底的这份遗嘱中,却要他再“兼三军总指挥”,再加上“党务”集体领导一条,蒋经国将执掌军政实权,而严家淦只得“总统”虚名。这是蒋介石的如意的政治安排。

进入1972年,蒋介石日记中充满着对蒋经国的“怜爱”与信任。从日记内容涉及蒋经国的表现为几个方面:

1、对蒋经国日记的审阅。自1937年蒋经国从苏联返回后,蒋介石即要求其写日记,更时常要其交来审阅批注,以了解其行为与品德修养,并时加批注指导。到晚年,阅读经国日记已成为蒋介石的重要工作。如:

日间看经儿去年日记,精神为之一振,此而可继我事业,完成革命也。(《日记》,1972年1月25日)

看经儿去年日记,彼之环境冤屈,幸能立志自励,前途大有可望。余年老多病,愧对国事无大贡献耳。(《日记》,1972年1月27日)

看经儿去年日记有益。(《日记》,1972年1月29日)

看经儿去年日记解闷。(《日记》,1972年2月1日)

看经儿去年6、7月日记,心甚安乐,可以继承我志也。(《日记》,1972年2月8日)

阅经儿去年八、九月日记,心绪烦闷。但经儿志气强盛,毫无气馁之意,引以为慰。(《日记》,1972年2月11日)

经国日记今日全部阅毕,悲喜交集。悲者悲其多忧多愁,有损其身体,喜者喜其智能充裕,志气坚强,足以继承我事业也。(《日记》,1972年2月13日)

重审经儿日记,加以批示。彼说“成败之分在于丝毫之间”。此言与我平时经验,实获我心也。我又为“存亡之分由于一念之间”也。(《日记》,1972年2月14日)

蒋介石对经国的日记一读再读,越读越爱,对经国不吝赞美之词,认为其“能立志自励,前途大有可望”、“志气强盛,毫无气馁之意”、“实获我心也”等,甚至用读经国的日记来“解闷”。而最大的结论,就是蒋经国可以继承其志向与事业也。

2、蒋经国出任“行政院长”。蒋介石在1971年写的遗嘱中,蒋经国将通过任“行政院长”来控制台湾实权。1972年蒋介石第五次担任“总统”后,便认为时不我待,将原定在死后的计划提前实施。3月下旬,蒋介石日记里频有与蒋经国、严家淦等人“研讨改组政府人事问题”的记载,其中对严家淦颇多不满之辞,如“静波量小器狭,不能容刚强有为之人,如何能望其革新建国也?”(《日记》,1972年4月3日)“甚以严(家淦)、黄(少谷)二人无原则,不能当大难为忧。”(《日记》,1972年4月15日)有意思的是,蒋介石一面仍选择严家淦担任“副总统”,一面却如此贬低他,其主要目的,是要严让出所兼的“行政院长”。果然,在随后的国民党会议上通过蒋经国任“行政院长”,台湾的“立法院”4月26日实施对蒋经国任职的同意权,蒋介石对此有详细的记载:蒋经国获得381票,得票率为93.4%,有27人反对。他对投反对票者耿耿于怀,说“此乃对本党反对之死硬派也。”两天后,蒋经国宣誓就职,蒋介石倍感欣慰,写道:

经儿已任行政院长,必使先慈在天之灵得到安慰。(《日记》,1972年4月28日)

蒋介石完全将经国当“行政院长”视为自家光宗耀祖之事,足以告慰自幼喜爱经国的母亲王采玉的在天之灵。实际上,最高兴的应该是他,因为“传子计划”终得落实。

3、对蒋经国的依赖与关心。1950年代初期,蒋经国就发现有糖尿病,蒋介石十分担忧儿子的健康,时常流露出怜惜。进入晚年后,经国不仅是其事业上的接班人,也是其感情上的重要支柱,经国几乎每日来陪伴。蒋介石将“大业”交给他,却又不忍有病在身的儿子太劳累。“经儿飞金门巡视,嘱其多驻几日,以资休养。但觉心甚冷落,作伴无人也”。(《日记》,1972年2月16日)一方面想让儿子在外地多休息,另一面却又因儿子不在身边而感冷落,矛盾之情,跃然纸上。5月1日是蒋经国62岁生日,蒋介石“正午设家宴祝寿”。父为子祝寿,可见对儿子的倚重。蒋还有一篇日记:

今晨经儿飞台中,往省政府新旧任主席监交典礼,以气候不佳,乃令其乘车回来。(《日记》,1972年6月6日)

恐怕儿子乘飞机从台中飞台北时意外,命令其改乘车返回。蒋介石对经国的关心可谓无微不至。

尤其值得一提的是,蒋介石最后的日记中有将自己全部日记全部托付给蒋经国的记载:“经儿来谈时局,对我日记处理事项,经儿对政治与事局早已成熟,其有时还高于我为慰。”(《日记》,1972年7月12日)蒋介石生前对日记相当重视,时常随身携带,随时阅读。不知他最后交给蒋经国时,有何感想,有何嘱咐?是否有在30多年后公开的打算?(蒋介石日记后由蒋经国传给其子蒋孝勇,后由蒋孝勇先生夫人蒋方智怡女士交斯坦福大学胡佛研究所档案馆保管,2006年起分批开放。)

6

家事与日常生活

蒋介石晚年生活中的一个娱乐活动是看电影,从1950年后期起的日记里,有不少关于看的电影的记载,通常是晚饭后放映一部电影,有国语片,也有不少好莱坞的电影,还有戏剧片(多是京剧片,蒋仍称其为“平剧”)。蒋从来不记所看电影的名字,有时会在日记中对影片有“好看”、“乏味”之类的简单评语。受伤之后,日记中关于看电影的记载几乎绝迹,可能与其身体状况变差,不能久坐有关。但是,他在1972年7月突然又恢复看电影,在7月1日、2日、3日、5日、10日、13日都有“晚观影剧”的记载。

蒋介石很早就养成了一个特殊的习惯,在傍晚时坐车出游,在车上消遣休息或思考问题。通常情况下,是蒋经国、宋美龄或孙辈陪其坐车。车游的线路是台北市区或阳明山区,车游市区时,他会观察市容市貌,借以观察社会。虽在车游时遭遇车祸,却未改变他的习惯,坚持不断。如“今日病状左脚边痛疼扩大为苦,与妻车游市区消遣一小时”。(《日记》,1972年1月17日)“与经儿乘车游山一匝消遣。”(《日记》,1972年1月17日)在其最后的两天日记中,仍有抱病车游的记载:“下午假眠后,与妻车游山下一匝,心绪烦闷。”(《日记》,1972年7月20日)“下午,安国来访后与经儿车游山下一匝。”(《日记》,1972年7月21日)。因为蒋需养病,精力有限,车游成为他与蒋经国交流思想与情况的重要时间,许多重大决定也是在车游时做出的。如前文提到他授意蒋经国如何应付尼克松访问北京事件、关于召开“国民大会”等。再如:

与经儿车游山上,研讨改组政府人事问题。(《日记》,1972年3月27日)

与经儿车游市区,商谈政府事。(《日记》,1972年4月1日)

阅经儿所呈改组行政院所属人事后,与经儿视察埔里,车上谈心,甚以严(家淦)、黄(少谷)二人无原则不能当大难为忧也。(《日记》,1972年4月15日)

上午召见(沈)昌焕,疲倦不堪,以数日来水疗过度,体力几乎不支。与经儿车游山下一匝,畅谈政务,台北市政府组织完成。(《日记》,1972年6月10日)

这里,车游时间又成了决定台湾政局人事布局的关键时刻,汽车成为重要的办公场所。

从日记看,伴随蒋介石度过晚年孤寂生活的,还有两条宠物狗——分别叫做“小白”与“小黑”。蒋在日记中记载他与狗斗气的事:“小白”因不守规矩,在地毯上随地便溺,被蒋罚禁食。蒋与宠物狗在一起拍了不少照片,因怕这类“玩物丧志”的照片影响蒋的“领袖”形象,长期以来禁止传播。2010年4月,中国国民党党史馆邵铭煌来杭州参加“蒋介石与近代中国国际学术研讨会”时,在其论文中详细披露了蒋与宠物狗的亲密关系,并展示了多幅照片。

人间重晚情。蒋介石晚年家庭生活中,宋美龄是不可或缺的。宋美龄习中国画,蒋介石在上面题字是他们相偕互持的证明,两人闲暇时一起下跳棋,与晚辈游戏。蒋在日记中对宋多是赞扬与关心,显示夫妻情深。多年夫妻难免也有失欢斗气的时候,蒋日记中也偶有对宋的埋怨之词。1972年,蒋宋之间再次发生争执,竟闹到了蒋介石负气“离家出走”,老夫妻分居的地步。

事情由孔令侃惹起。宋氏三姐妹中,宋庆龄、宋美龄均无子嗣,宋美龄对大姐宋霭龄与孔祥熙的几个孩子相当疼爱。孔令侃为宋霭龄的长子,1949年后移居美国,宋美龄有时托其处理相关事务,到美国疗病时也会住孔令侃处,但蒋介石对孔令侃并无好感。孔令侃自恃在美国政界有朋友,夸口能帮助台湾购得急需的军舰,但运作一段后,效果不佳,蒋介石认为其不可靠,中止了他的工作:

以令侃鲁莽自是行动为深忧,乃属妻令其停止在美工作。本日朝课后,手拟令经国制止令侃谋求众院对潜艇援华之提案,以其不正当行径对国家有害无益也。(《日记》,1970年3月21日)

蒋介石平素多疑,对人产生成见后很难改变。1972年初孔令侃到台湾,自然要去拜见姨妈与姨夫,蒋介石想避而不见,无奈宋美龄硬拉他一同见。蒋在日记中颇多抱怨:

晚见令侃心神厌恶,国家生命几乎为他所送。妻即爱我,为何要加重我精神负担?身体不安。(《日记》,1972年5月17日)

那段时间,正是蒋如愿就任“第五任总统”前后,本该愉悦的心情,却被孔令侃给搅得乱七八糟。蒋介石5月27日的日记是这样写的:

近日精神苦痛,以女子小人为难养也,故拟独居自修。

蒋介石并未直接写导致其“精神苦痛”的原因,但“女子小人为难养”的感叹,在当时的环境下他身边的“女子”只能是宋美龄,“小人”则应是指孔令侃。比起10天前初见孔令侃时,蒋介石的怨恨更多地转到了宋美龄身上,以至不愿见到宋,要“独居自修”。三天后,蒋介石真的离家出走。5月30日下午,“独自迁移中兴宾馆”。

倔强固执的蒋介石负气出走,可将蒋家上下忙坏了。当晚,蒋经国就到中兴宾馆去探望,并陪父亲晚餐(蒋称之为“伴膳”),但却无法劝其回官邸。之后的几天,蒋经国、蒋纬国、蒋孝武、蒋孝勇、孔令伟(孔令侃之妹,著名的“孔二小姐”)或单独或结伴去中兴宾馆陪蒋介石,尽量让其开心。蒋介石虽然痛恨孔令侃,却又未公开挑明,也不说到中兴宾馆是为了躲他。孔令侃不明就里,作为晚辈,他也要随大家探望姨夫。蒋介石听到孔令侃要来的消息,心情大坏:“晚闻令伟言令侃要来见我,心神为之痛苦不堪,但只好听其来见。夜间未能安眠。”(《日记》,1972年6月7日)次日,蒋介石见了孔令侃,与其谈话,在日记中很不以为然地记道:“上午,与令侃谈话时,任其美国对他开玩笑,而仍自以为得意,殊为可叹。”(《日记》,1972年6月8日)这里,我们看到了一个老年畏事的蒋介石,听到讨厌的人来见,痛苦不堪到了夜不成寐地步,却不敢拒绝,而这个人只是个晚辈亲戚而已。

蒋仍迁怒于宋美龄,与其分居的意志颇坚。他在6月12日记道:

惟小人与女子难养也。“近之则不逊,远之则怨。”女子更为难养,切勿近之。午膳、夜膳,勇孙皆来侍膳,不觉寂寞。

6月15日是端午节,蒋介石将经国、纬国两家人约到中兴宾馆过节,中午聚餐,而宋美龄仍未出现。这对时常以恩爱示人的夫妻,裂痕实在有些大。蒋介石对孔令侃的仇恨一直没有化解,甚至情绪化地将孔当成了罪恶的渊薮:“耻辱仇愤没有一时能忘我怀,我的病源起于令侃,我的国耻亦发于令侃,用人不可不慎也。”(《日记》,1972年7月11日)

老夫妻间的矛盾终归要解决,好像还是宋美龄妥协了。6月19日,蒋介石独自在中兴宾馆住了20天后,宋美龄搬来同住。之后的日记中,又有了三次与宋美龄相关的记载:

晡,与妻车游,雨雾甚大,即回。晚观影剧。(《日记》,1972年7月3日)

下午,召见马安澜后与妻车游。晚观影剧。(《日记》,1972年7月14日)

下午,假眠后与妻车游山下一匝,心绪烦闷。(《日记》,1972年7月20日)

(作者授权刊发,注释略去)

原标题:《从日记看蒋介石晚年的内心世界》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司