- +1

《将无同》阅读系列︱释“善草隶”

徐铉(916-991)曾说“后汉及今千有余岁,凡善书者皆草隶焉”(《说文解字韵谱》序),他认为从东汉到五代末,擅长书艺者都是写“草隶”的。检索文献,不难了解徐铉此说的凭据,汉唐间关于“善草隶”的记载比比皆是,如“恒善草隶书”(《晋书·卫恒传》)、“朓善草隶,长五言诗”(《南齐书·谢朓传》),等等。虽只三字,若略加考议,或可窥南朝文化之一隅。

一、“草隶”还是“草、隶”

一个最朴素的问题:“草隶”是一种特定的字体吗?抑或是草书和隶书的合称?

在当下较易得的古籍整理本中,连读“草隶”者居多,如此处理,用上述两种说法都能讲得通,解释起来比较灵活。当然也有例外,周勋初先生团队校订本《册府元龟》中就同时出现两种句读方式,如卷一九〇有“南齐太祖工草、隶书”,卷一九二有“草、隶、尺牍莫不奇妙”,在这两处之外却均作二字连读,殊为奇怪。又比如黄大宏先生整理《八代谈薮校笺》,其正编卷下第六十七条作“琅琊王僧虔博通经史,兼善草、隶”,清楚明白地将之视为两种字体,但在处理涉及张融、萧子云、萧特的文字时,又均未读断。实际上,这些文句的语境都是相似的,对于“草隶”二字不同的句读方式反映出点校者未能统一认识。

《史》《汉》并无此辞例,其首次出现当不晚于西晋。学界对于“草隶”的理解大致有三种,现条列于下。

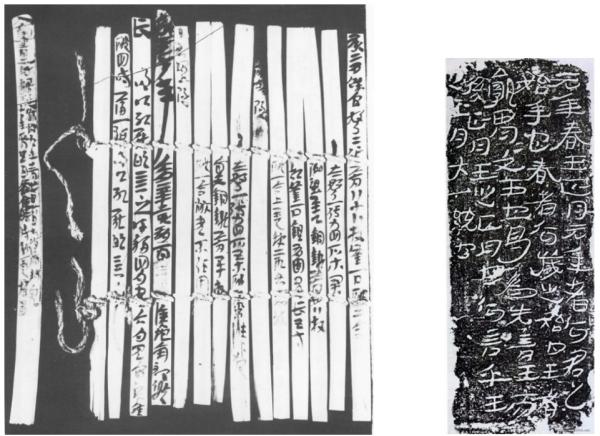

一、“草隶”为偏正短语,意为草率的隶书。试举两例。陈直先生采金石文字为《史》《汉》补注,有云“敦煌、居延两木简,多属于草隶书范围”(《史记新证·三王世家》),并以居延出土“入南书二封”简册(即著名的“永元器物簿”)及西安南郊出土东汉《公羊》砖为典型(《汉书新证·艺文志》);近年,横田恭三先生撰文径言“草隶”就是“草率的隶书”,可与章草、今草等概念并提,他还将“草隶”渊源上溯至战国晚期,举凡睡虎地M4、里耶J1出土的墨书字迹,只要草率些都可如此称呼(《谈草隶的产生及其真相》,2014);

刘涛先生认为“草正”“真草”“篆隶”这些词与“草隶”同类,均可看作不同字体的合称(《中国书法史·魏晋南北朝卷》,2002;《南朝书学新词》,2019);

三,“草隶”有时作并列短语,意与二同,有时却可泛指书法艺术。此说以逢成华先生论辩最详,他认为“草隶”之所以在晋唐时期发生词义泛化,是由于此時隶书的实用性、草书的艺术性无可替代,且草、隶所指较入唐之后更为宽泛,楷、行、八分俱可被囊括其中,故语义自然发生泛化,进入日常语言(《“草隶”辨》,2017)。

我部分同意第三种说法。逢文所引之外,以下两种史料似更确凿。《南史·何敬容传》载其:

职隆任重,专预机密,而拙于草隶,浅于学术,通包苴饷餽,无贿赂略不交语。自晋宋以来,宰相皆文义自逸,敬容独勤庶务,贪吝为时所嗤鄙。

此段将何敬容作为寒人掌机要之典型,不尚文义、贪吝见鄙。其中,“拙于草隶”正与常见的“善草隶”意义相反,又和“浅于学术”形成互文,若仍理解为狭义的草、隶二体,显然于义有阙。唐元和十四年(819),刘禹锡云“箧盈草隶,架满文篇”(《为鄂州李大夫祭柳员外文》),既已时近晚唐,且“草隶”与“文篇”相对,自然不会仅指草、隶书作品,其语义泛化是显而易见的。此外,“草正”“真草”“篆隶”等均无类似用法,亦可佐证。

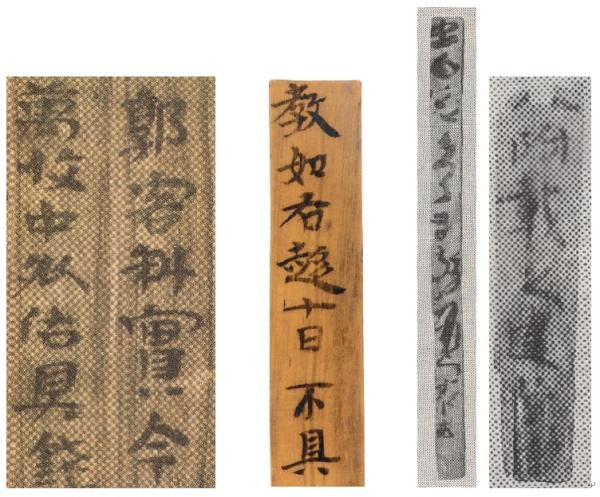

不过,我并不认为“草隶”在当时可以涵盖书法艺术的全部,准确地说,“草隶”仅可代指日常书写公私文牍的技艺。若某人善题榜、杂体、铭石一类,则需要特别说明。如《陈书·谢贞传》:“(贞)年十三,略通五经大旨,尤善《左氏传》,工草隶虫篆。”《魏书·崔玄伯传》:“(玄伯)尤善草隶行押之书,为世摹楷。”《北史·阎毗传》:“(毗)能篆书,草隶尤善,为当时之妙。”北宋刻帖如《淳化阁帖》《大观帖》所收录者便以这类公私文牍为主,其与“草隶”称谓相通可在两《唐书》中觅得踪迹。《旧唐书·萧直传》:“兼古今朝臣图,历代知名人画,魏、晋已来草隶真迹数百卷,古碑、古器、药方、格式、钱谱、玺谱之类,当代名公尺题,无不毕备。”《新唐书·韦述传》:“古草隶帖、秘书、古器图谱无不备。”总之,语义泛化的“草隶”正是从狭义的草、隶二体发展而来,又与汉唐间日常书写的特点密不可分。

至于第一种说法即“草率的隶书”,属于望文生义。既然汉末以降“草隶”习见于文献,为免歧义还是修正为宜。需要说明的是,北朝的日常书风在十六国时期与南方略有差异,待入北魏后,南朝化趋势则愈发显著,且北朝“善草隶”者也多集中在北魏之后,故“草隶”概念在文献中并无南北之别。

二、何人善草隶

东汉末至唐初,正是“草隶”广泛见于文献的时期,如上所述,日常生活中流行草、隶二体是这一辞例多见、进而泛化的根本原因。

西域出土晋《急就篇》残纸分别用正书和草书抄写,四列一组相互参照,是当时学习书艺的范本之一。

这种正书虽隶笔少而楷意浓,但在称谓上作“隶书”是没问题的。受这类通行范本的影响,日常书牍也大多呈现类似面貌。这便是汉唐间基层社会书写的常态。

初,上在领军府,令僧真学上手迹下名,至是报荅疏书,皆付僧真,上观之,笑曰:“我亦不复能别也。”(《南齐书·倖臣传》)

书艺对寒人而言,只是一门工作技能。

此外,释门中亦有善草隶者,书论往往阙载,而多见僧传,如:

康法识,亦有义学之功,而以草隶知名。尝遇康昕,昕自谓笔道过识,识共昕各作右军草,傍人窃以为货,莫之能别。又写众经,甚见重之。(《高僧传》卷四)

时宋熙有昙瑶者,善《净名》《十住》及《庄》《老》,又工草隶,为宋建平宣简王宏所重也。(《高僧传》卷七)

顺带一提,纸张在东晋的普及是善草隶者数量增多的物质条件之一。前人多涉,今不具论,仅补看东晋裴启撰《论林》曰:

王右军为会稽令,谢公就乞笺纸,库中唯有九万枚,悉与之。

一“枚”笺纸尺寸几何我并不清楚,但若以现存唐摹右军帖如《孔侍中》《初月》等比照当相差不远,容字在四、五行上下。即使尺寸不大,一次拿出“九万枚”也是惊人的数量了,造纸产能可见一斑。晋人还喜为各类笺纸撰写诗赋,今部分见于《初学记·文部》,这同样缘于造纸术的极大发展。

三、学书两径:“门业”与“规摹”

那如何成为善草隶者呢?《颜氏家训·杂艺》曰:

吾幼承门业,加性爱重,所见法书亦多,而玩习功夫颇至,遂不能佳者,良由无分故也。

《梁书·萧子云传》录萧子云答武帝敕曰:

臣昔不能拔赏,随时所贵,规摹子敬,多历年所。

以上两则史料为我们指出在南朝学习书艺的两种途径,即“门业”与“规摹”。所谓“门业”,即在家族内传承的学问,两汉时许多家族累世无更改地传习一经,便是典型的固守门业(胡宝国《两汉家学的变化》,1995)。魏晋以降,门业概念略变宽泛,书写作为技艺也能厕身其间。卫恒《四体书势》载韦诞题榜事,当是书艺作为门业较早的记录:

诞善楷书,魏宫观多诞所题。明帝立陵霄观,误先钉榜,乃笼盛诞,辘轳长絙引上,使就题之。去地二十五丈,诞甚危惧。乃诫子孙绝此楷法,箸之家令。

至迟在汉末,文献对不同字体的区分及其功用已有明确表述,如锺繇善“铭石”“章程”“行狎”三体,便是典型的功能区分。此处,韦诞令家中子孙不得继承“楷法”,并非全盘摒弃书艺,而是特指带给他心理创伤的题榜之法(唐张怀瓘《书断》谓之“大字法”),由此可窥门业内涵之具细。随着门阀政治渐趋成熟,东晋时,书艺作为门业便愈加理所当然。《建康实录》卷八载:

(庾翼)善草隶书,子弟皆效之,后王羲之书盛,内外官重,翼甚不平。在荆州寄书于家曰:“儿子辈憎家鸡,好野雉。”

庾翼对家中子弟慕习右军书艺甚为不满,其固守门业的形象跃出纸上。这同时说明,对于一流高门而言,书艺的传授具有封闭性。此种传统放之北朝亦然,《魏书·崔玄伯传》载:

玄伯祖悦与范阳卢谌,并以博艺著名。谌法锺繇,悦法卫瓘,而俱习索靖之草,皆尽其妙。谌传子偃,偃传子邈;悦传子潜,潜传玄伯,世不替业。

所谓“世不替业”意即守护门业颇为得力,于子孙而言是褒奖,对先人来说是告慰。入唐后,这一传统仍不衰,《新唐书·魏徵传》载:

(魏)叔瑜,豫州刺史,善草隶,以笔意传其子华及甥薛稷。

又,同书《徐浩传》载:

始,浩父峤之善书,以法授浩,益工。

据此,则“门业”作为书艺学习之一途在时空上均有较大普遍性。与承继门业者相对,社会上大多数人只能通过摹习他人书迹进行学习,这类记载随着南朝寒人阶层崛起而逐渐增多。摹习对象以锺、张、二王为主,且愈往后,追随二王者愈众。《八代谈薮》载齐建元(479-482)中事:

(张)融善草隶,太祖尝语曰:“卿书殊有骨力,但恨无二王法。”答曰:“非恨臣无二王法,亦恨二王无臣法。”

张融力避二王书风,正说明此时摹习二王书迹乃是士人常态。同样的现象也见于北魏:

(拓跋顺)九岁师事乐安陈丰,初书王羲之《小学篇》数千言。(《魏书·拓跋顺传》)

此《小学篇》当略同《急就篇》,皆为童蒙字书,前冠王羲之名,应指其字迹与王羲之风格相仿。拓跋顺为北魏皇族,上行下效,则北魏士林的一般情形可知。

四、依附性技艺:“知识时代”下的书艺

胡宝国先生称南朝为“知识至上的时代”,或简称为“知识时代”,士人恐惧因一事不知而被目为浅陋(《知识至上的南朝学风》,2009)。书艺并不属于知识范畴,萧衍谓之“一艺之工”甚确。史籍中或有因善草隶而受礼遇者,但终归较儒玄文史一类卑下。这一点从两则同出颜氏的家训中可以看得比较清。《宋书·颜延之传》所录《庭诰》有云:

适值尊朋临座,稠览博论,而言不入于高听,人见弃于众视,则慌若迷途失偶,黡如深夜撤烛,衔声茹气,腆默而归,岂识向之夸慢,祇足以成今之沮丧邪。此固少壮之废,尔其戒之。

《颜氏家训·杂艺》云:

然而此艺(指书艺)不须过精。夫巧者劳而智者忧,常为人役使,更觉为累。……以此观之,慎勿以书自命。

学贫则“若迷途失偶”,草隶则“不须过精”,两者尊卑立现。这并非颜氏一门的观念,即便善书者如萧子云、王褒,也都因书名掩盖才学而抱憾不已。然而,真正获得时人高誉的书家往往正是这些视草隶若杂艺的士族成员。难道他们受益于“门业”,确实具备更高的书艺水平吗?不见得。南朝书艺最大的特点便是依附性,因权力和社会身份的差异,书家所得到的社会评价也大相径庭。《颜氏家训·慕贤》所载一事最切此义:

梁孝元前在荆州,有丁觇者,洪亭民耳,颇善属文,殊工草隶,孝元书记,一皆使之。军府轻贱,多未之重,耻令子弟以为楷法,时云:“丁君十纸,不敌王褒数字。”吾雅爱其手迹,常所宝持。孝元尝遣典签惠编送文章示萧祭酒,祭酒问云:“君王比赐书翰,及写诗笔,殊为佳手,姓名为谁?那得都无声问?”编以实答。子云叹曰:“此人后生无比,遂不为世所称,亦是奇事。”于是闻者少复刮目。稍仕至尚书仪曹郎,末为晋安王侍读,随王东下。及西台陷殁,简牍湮散,丁亦寻卒于扬州。前所轻者,后思一纸,不可得矣。

此事中,寒人书家丁觇书名只因萧子云一语而变化,世人遂珍重其书,乃至“后思一纸,不可得矣”。这同时也说明,一般民众并无书艺欣赏和品评的能力,只是一味趋从高门评议。翻检南朝书论,读者常因其玄学化的思维和骈俪的表达如堕云雾,难以获得对书迹直观的感受。此风因梁武帝萧衍敕诏众臣笔谈,达至最盛。袁昂奉敕作《古今书评》品评善书者二十五人,皆设喻比拟,如“张伯英书如汉武帝爱道,凭虚欲仙”“梁鹄书如太祖忘寝,观之丧目”“崔子玉书如危峰阻日,孤松一枝,有绝望之意”,读之不难想见袁昂苦思辞藻、费力捉笔的画面,末了,尚惶恐曰:“以圣命自天,不得斟酌。过失是非,如获汤炭。”倒是笔谈召集人萧衍肆意品评,颇为自在。他先是辨伪:

《乐毅论》乃微粗健,恐非真迹,《太师箴》小复方媚,笔力过嫩,书体乖异。(梁武帝与陶隐居《论书启》第一)

再是指导:

夫运笔邪则无芒角,执手宽则书缓弱,点掣短则法拥肿,点掣长则法离澌。(梁武帝与陶隐居《论书启》第二)

同时不忘表现高姿态:

此直一艺之工,非吾所谓胜事,此道心之臣,非吾所谓无欲也。(梁武帝与陶隐居《论书启》第二)

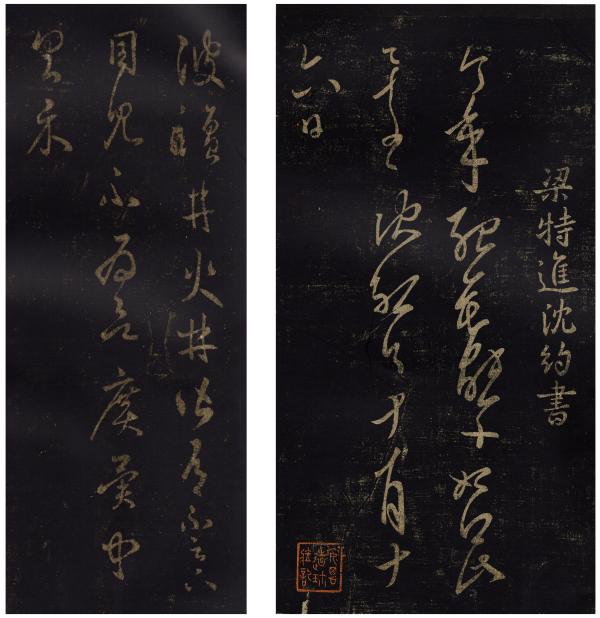

陶弘景对此回应积极。对于辨伪,他附和“《乐毅论》愚心近甚疑是摹而不敢轻言,今旨以为非真,窃自信颇涉有悟”;对于指导,他赞叹“若非圣证品析,恐爱附近习之风,永遂沦迷矣”,乃至“今奉此论,自舞自蹈”。可惜不论是袁昂所评的二十五人书迹,还是萧、陶同观的锺王手卷,如今都是片纸难寻。惟赖地不爱宝,我们才得以寓目梁武普通年间的手书真迹。

是砖铭文虽出自无名匠师之手,但其书写水平并不亚于一些唐摹宋刻的南朝法帖。甚至在其他各种载体之上,我们都能找到具有惊人美感的南朝真迹,即便史册有载的著名书家也未必胜之。

“何乃书坏”四字告诉我们,至少老妪并不能欣赏王羲之的书法,市人竞购其书,也更可能只是慕名而已。对比前引丁觇事迹,书艺的依附性显露无遗。甚至书论家在品评书艺时,直接以社会身份作为参照,如袁昂《古今书评》:

阮研书如贵胄失品次,丛悴不复排突英贤。

庾肩吾书如新亭伧父,一往见似扬州人,共语便音态出。

徐淮南(希秀)书如南冈士大夫,徒好上风范,终不免寒乞。

措辞间士庶之别的意识十分明显。所谓“南冈士大夫”,指六朝时居住在秦淮河南岸石子岗一带的居民。这一人群在吴晋时杂糅南土著姓、侨居大族和一般居民,而在东晋之后发生大变化,世家大族纷纷选择在秦淮河北岸置业,南冈遂逐渐变为“京邑贫士”与没落士族的聚居地,这一转变意味着南朝社会士庶隔阂的加深(孙齐《说“南冈士大夫”》,2015)。袁昂以此喻寒人徐希秀书迹,正应和书艺作为依附性技艺在南朝社会的真实处境。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司