- +1

左拉诞辰180周年 | 世界的左拉和中国的左拉

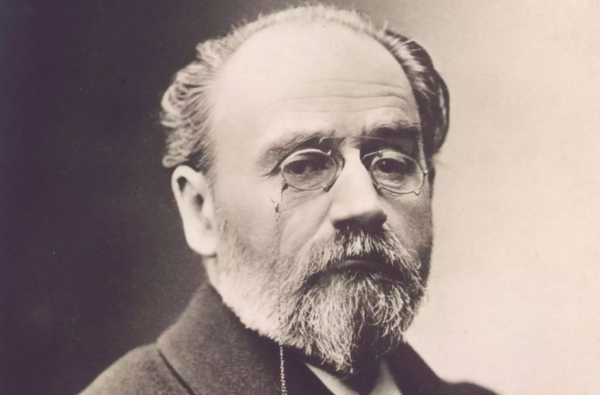

2020年是左拉诞辰180周年,普法战争150周年,《卢贡家的发迹》连载150周年,也是《娜娜》《实验小说论》《梅塘之夜》出版140周年。然而我们并没有给予左拉太多关注。可以想见的是,在国人的文学地图中,左拉几乎是微不足道的。左拉的"疆域"大约只是一百分之一的雨果的"疆域"。即便相较于他的前后代人物:巴尔扎克、龚古尔兄弟、莫泊桑、法郎士、普鲁斯特,左拉也不得不做那个退到帷幕之后的矮个子。真实的情况是,在法国文学版图上,左拉的地位是与龙沙、蒙田、让·拉辛、狄德罗大致对等的。为什么我们会如此矮化左拉呢?世界的左拉和中国的左拉为什么如此不同呢?左拉的人生、文学、艺术和社会实践又有哪些传奇?让我细细讲来。

1904年3月6日,在左拉逝世一年余日后,同人报刊《大陆》报史传栏目刊出了3900余字的《文学勇将阿密昭拉传》(昭拉即左拉),为该报西方名人传记系列中的一篇。文章开言道,“十九世纪之中叶,有一奇伟魁杰之士。其毕生遭遇经无数量数之磨折,而弗馁其志,终成为文学大家。”左拉被想象成一位豪侠、隐士,非常符合古典人文情怀,但与左拉本人的形象想去甚远,也不同于在日的自然主义。《文学勇将阿密昭拉传》或是自然主义的首次进入中国,然而陈独秀、茅盾、巴金、朱西甯的自然主义没有延续它对法国自然主义的考量,而这四位作家的自然主义也是个个不同。

自然主义在法国文学中指的是现实主义,而我们世界中的自然主义则仅仅指左拉。左拉出生于旧时普罗旺斯首府艾克斯,是一位意大利工程师的孩子,他至1861年才在巴黎拿到了法国国籍。他的一生经历了七月王朝、二月革命、法兰西第二共和国、法兰西第二帝国、克里米亚战争、普法战争、法兰西第三共和国,以及大大小小的殖民战争。这是一个进化论、功利主义、共产主义思想、民主革命、印象派、心理科学的时代。当世界从博物学转向摄影术,左拉恰当地将自己置身其中。左拉是波德莱尔神话的见证者,而他几乎就要成为这个神话的继任者,他们和丹纳完成了世界艺术批评的早期积累。左拉和象征主义群体(他们是几乎是同龄人)相处融洽,甚至好过于龚古尔兄弟和都德,他们共同构成了如今我们称之为现代主义的文学艺术,而从今日的眼光看,象征主义的基础便是自然主义。洛特雷阿蒙、马拉美、纪德、瓦莱里这些标准的现代主义者们和左拉其实是一个时代的人物。由此看来,左拉在19世纪末处在了世界文学的核心位置,由他而下沉的现实主义声势浩大,由他而上升的现代主义统治了整个20世纪的文学,而他继承了来自狄德罗、菲尔丁甚至奈瓦尔、夏多布里昂的文学传统。而在这些无边的自然主义的中心的便是左拉。

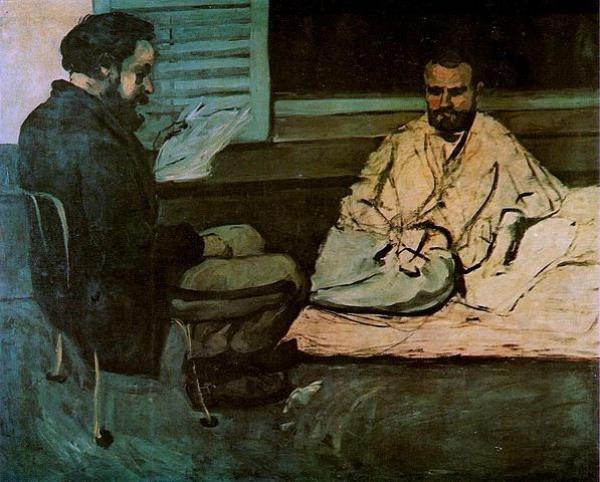

在父亲逝世后,左拉是在神经质的母亲和外祖母的照料下长大的。因为家道衰落、拮据贫困,左拉申请上了助学金,并顺利在艾克斯的寄宿学校就读。正是在这里他结识了比他年长一岁的保罗·塞尚,他们一起狩猎、幻想,在未来的人生里他们都朝着现代派的宗师的路上走着。因为找靠山,一家人迁来巴黎。左拉再次变得格格不入,同学们称他“马赛人”“意大利上等羊乳干酪”,他不得不寄希望于文凭,“没有文凭就不可能有出路。”在大学入学考试的两次落榜之后,摆在左拉面前的似乎只有一条出路:办公室生活。在给朋友的信中,傲慢的左拉不甘于从事办公室工作,他说,“办公室生活,去你的吧!要我苟且偷生,我不干!”直到他陷入了长久的潦倒生活中。来巴黎听课学习的塞尚抱怨巴黎的气候、建筑,他不容忍同行给他提意见,甚至常常不相让于左拉,左拉形容塞尚“就像抱了一块又硬又僵的石头,他不喜欢商量事情,他先说累,后来当对方有理时,他又改变主意……”左拉则在自己又脏又冷的家中抽烟、写作,“阿拉伯式”地盖着毯子入睡,或者穿上绿大衣在巴黎街头翻旧书。后来,左拉有了情人,他为她写诗,“啊!亲爱的金发姑娘,你充满了芳香,像盛开玫魏的香径,第一天见你就呼喊你,白色的天使,我的爱神!”他的普罗旺斯诗歌最终有了一个果子,他叫它《三首爱情诗》。

这个笨拙又干练的左拉在此之后大笔一转,告别了浪漫抒情的体裁,在旁人的指引下,他义无反顾地扑向了小说事业。左拉对爱情的审美和抉择也展现了出乎其浪漫质地的克制和务实,写尽人间病态的他远离梅毒、癫狂。他和塞尚的模特,一位来自乡下的女孩,安全地度过了他们的一生,除了一段很快和解的婚外情,也给他了子女的婚外情。塞尚则不同,两者的不同导致了《杰作》中对于克洛德的扭曲书写。并不是左拉实在的成功和塞尚显然的失败之间的对立,实证主义者和理想主义者的对立,而是两种偶然的碰撞和融合。在《杰作》中自缢的克洛德与其说塞尚的一种分身,毋宁说是左拉的一次出神。在不平衡的神经的支配下,克洛德用画布涵盖整个自然的任务落空了,他的“物体本无固定的颜色”的探究没有博得掌声,他入选沙龙画展的“小雅克”《亡儿》无人观瞻。左拉从未意识到自他的科学与民主的新世纪文学向前一步将会如何?如果恰巧他并非他所肯定和确认的桑多斯又将如何?他仍然可以坚定说出,“悲观主义……神秘主义不可知论……超自然的神奇力量……世纪末的宗教般恐惧……只是过渡,是新世纪的开端。相信我们正迈向理性,迈向科学的逻辑实证……”吗?当然我们也不能忘了左拉总是执意书写紊乱的神经和错杂的病理,不能忘了在19世纪,作者仍然不能本质而直接的介入故事,他们似乎不能不把最简单最像信条的自己抛入其中。

左拉的成功之道正在于他融入了19世纪下半叶的现代主义场域,这个圈子既有早期现代主义者诸如浪漫主义者和现实主义者们,又有真正的现代主义者们,前者有丹纳、圣伯夫、戈蒂耶、雨果、巴尔扎克,后者有波德莱尔、龚古尔兄弟、马拉美、印象派画家们,甚至塞尚。我们可以从左拉和马奈的关系中见出。左拉化名克洛德对1866年沙龙画展进行评议,点名批评委员会“摧残艺术,将支离破碎的尸体呈现给公众”,他为《吹笛子的少年》的落选抗辩,赞扬马奈是一流画家,而彼时的印象派尚未在艺术界和公众世界站稳脚跟。在这些艺术评论中,左拉将自己的美学观念全盘托出,在他看来,“所有人文作品都要在真实性中寻找坚定和确定的原则”,这是笨拙但绝不草率的相信,它比起所包含的信条道出了更多的内容:一个关于人文如何在一个强劲的工业文明社会中改造自身的故事。在这些报刊评论、信件和序言中,他的言论打上了自然主义的戳记,稍显生硬但比波德莱尔清晰——两者都把一种矛盾置于自己美学观念的核心,对于左拉是真实和个性之间的矛盾,对于波德莱尔是现代性和永恒之间的矛盾。当《戴雷斯·拉甘》出版后,马奈和左拉都不约而同认为一个自然主义的时代就要开始。

1877年左拉创作的清丽的《娜娜》摇身一变,在1879年成了左拉笔下的一个娼妓。这位《小酒店》中公古波与绮尔维丝的女儿在15岁时流浪街头沦为妓女。“娜娜生长在工人区社会渣滓中的姑娘,象绿豆蝇一样在藏污纳垢的下层社会的臭鱼烂虾中飞来飞去。她抖动着翅膀,带着破坏性的霉菌飞向贵族,使其腐败……”《娜娜》的出版让左拉身价倍增,这是左拉第一次如此隆重地置身在公众视野的核心。对《娜娜》的质疑是普遍的,这些质疑主要围绕其情欲描写展开,有报纸甚至将它与《朱斯蒂娜》作比。在书中,娜娜让缪法伯爵扮狗,去叼自己的手绢,而缪法伯爵很享受做野兽的兴趣,“打得再重些……汪汪!我是一条疯狗,打呀!”还有娜娜和萨丹的同性恋情。左拉的写法在贞洁、禁欲和放纵之间取得了某种平衡,比如这样一句话“……娜娜突然感到,这一切是她自身的扩充,是她的支配和享受欲望的扩充,是她想拥有一切而后毁掉一切的愿望的扩充。她从来没有如此深刻地体会到自己的性的威力……”

娜娜之于左拉已是一个符号,既因为《娜娜》一书广为畅销,又因为他赢得了态度审慎、追求卓越的中产阶级同行的称许,比如福楼拜和于斯曼。左拉甚至将自己的船命名为娜娜,他会和莫泊桑等人划船游玩,就在他用稿费建造的梅塘别墅的活动区。在梅塘,左拉迎来了他的文学鼎盛时期,但在世界文学史上,梅塘的流传得益于“梅塘集团”,一个围绕左拉聚集起来的短期的文学团体。夏天的星期日,瓦莱斯、都德、龚古尔、夏尔邦迪埃、证婚人塞尚,以及属于梅塘集团的莫泊桑、于斯曼、塞阿尔、阿莱克西、埃尼克会乘火车来到这里,这所住宅处处洋溢着18世纪的精雕细琢的风格,还有他收藏的中世纪家具。能干的亚历山德里娜为这些文坛巨子们准备时间表,餐食丰盛而妥帖,饕餮之徒们只需要沉浸在文学的世界里。一天下午,这些理想主义者约定每天由每个人讲述一个故事,从《磨坊之役》到《战役之后》,背景都设定在普法战争,其中要属《羊脂球》最为世人称道。当时,普法战争的爆发让左拉再次离开巴黎,而在这之前他在报刊写文章要求重建共和制,也申请加入国民卫队。在国内流亡的期间,左拉会参加临时政府的议会,而他们的家庭也各自分开了,左拉太太告别说,“再见了,我的埃米尔,我的小鸭子,鸭太太准备展开双翅要你呱呱地叫。”在此期间,左拉常常无心写作,产出甚少,幸而《卢贡的发迹》失而复得,在战后开始继续连载。《卢贡的发迹》正是《卢贡-马卡尔家族——第二帝国时期一个家族的自然史和社会史》的第一卷。

《卢贡-马卡尔家族》上接《人间喜剧》,下继长河小说,将现代长篇小说发挥到淋漓尽致的程度。左拉之区别于被中国认为最好最典型的现实主义者巴尔扎克的地方正在于此:他的方法是激情的;他的人文和故事是典型的;他的诉求是教诲性(所谓镜子)的。左拉的作品相对更清丽,更口语,密度更小,教诲意义更弱。我们可以从左拉在俄国和中国的遭遇中见出。左拉在上世纪70年代就在俄国成名(甚至早于法国),归功于屠格涅夫的推介,左拉在《欧洲消息》上连载了《巴黎来信》,介绍法国文艺现状和自己的诗学观念。随着读者逐渐了解左拉诗学的全貌,麻烦来了,左拉被定性为“社会的旁观主义”……“没有严肃的一定的道德理想和政治理想……不去努力研究出这种理想来,反而说:我们本来就不要这些东西,我们是学者,我们要创造的是关于人的科学。”真实的左拉的政治观像大多数作家一样也是模棱两可,他将孔德的资本主义的实证阶段改造成实验阶段即自然主义的阶段,并在此基础上提出“科学的政治”……“既不是共和主义的,也不是君主主义的,而是人的政治”。这样的政治观难免不被拉法格质疑为“小资产阶级改良主义的消极性和狭隘性的表现”。左拉在中国也几乎是重蹈了在法国的故事。起初有梁启超和陈独秀以世界主义的方式推崇左拉,接着便有茅盾就反道德主义、反传统主义上对左拉加以阐释、注解和中国化,但到了瞿秋白译介一批马克思主义者的左拉评述文章,这些文章呈现了对左拉反对公社的政治解读,左拉在中国就沾染了臭名,他留下来的空缺也就被巴尔扎克和萧伯纳等人填充了下来。缺少了左拉就几乎了缺少了原生的现代主义,于是茅盾、巴金、李劼人、朱西甯的作品又不得不回到现实主义的传统之中,而中国自然主义和象征主义相互间并无对话,随着革命理论的全面铺开,自然主义不得不被纳入批判现实主义的系统中,或者一个被彻底中国化的小说系统中。

在《卢贡-马卡尔家族》最后一部《帕斯卡尔医生》中,左拉借这个逃脱了这个家族的医生,表达了他的整个意图:“这是一个世界,一个社会,一部文明史,整个人生都在这里了,是好是坏,都要在那烧尽一切的炉火中经受冶炼。……一个种族当中的神经和血液疾病的规律……根据环境决定着这个种族每个人身上的情感、欲求和激情,决定着他们身上一切人类的、大生的、本能的表现,而美德与恶行就是这些表现的产物。”左拉在用“生活断面”完成一个家族历史的同时,也准确预测了从政变到色当期间的第二帝国的整体走向。在这部书里有“纯粹的历史”,有“对社会的考察”,有“对人的简单考察”,有“幻想”,“这里什么都有,有至善至美,有罪大恶极,有庸俗,有崇高,有鲜花,有污泥,有哭泣,有欢笑,还有那不停地冲卷着人类的生活湍流本身!”

这个系谱树包含着左拉将唯物主义、生理学、遗传学纳入小说的野心,在他的《实验小说论》中,他几乎全盘套用了克洛德·贝尔纳的《实验医学研究导论》,他期待下降到“观察”的文学借助科学转向“实验”,这种方法是有机论的,也是思想史的,他做出宣言,“自然主义小说家的全部工作均产生于怀疑,因为他面对着未被认识的真理,未经解释的现象,直到有一日进行实验的思想突然唤醒他的才华,推动他们去建立一个实验,分析那些事实,成为掌握它们的主人。”他的《论小说》也许更当代地表达了他的诗学,他要求小说要体现“真实感”,又要求小说具有“个性表现”,但这两个术语绝不是当下中国小说所估量的,它们要成为这个世界,而不是从中逃离。

在世纪末,左拉的自然主义已经遍地开花。它几乎融入欧陆文学的骨血,其中以长篇小说和戏剧为典型;它几乎被复制到美国文学史之中,尽管它从未成为美国文学的主流,但却是美国文学走向世界的一个很重要的起点;它也同样进入东亚的文学的潮流,在日本,它创造了一种被称作“私小说”的文学类型,而这几乎当下日本小说的最可见的先祖;在中国,他是建国前的文学潮变的一个潜在的背景,无论是先行者的鼓呼,还是茅盾用无数文章的大力推进,还是后来成为中国小说界的鼻祖们的文学借鉴,无一不是受惠于这个最初的传统。如果说浪漫主义是一个欧洲共享的文学潮流和范式,那么自然主义就是一个世界共享的文学潮流和范式。

真正让左拉成为风云的是德雷福斯事件,它吸引了欧洲的眼光,它甚至为欧洲留下来一笔政治遗产——犹太复国主义。在真正介入到这个事件之前,他还曾发表过《为了犹太人》,抗议教权派、保守分子、黩武主义者、正统派的排犹主义。但左拉并没有果断地介入德雷福斯事件,而是在众多友人的斡旋、并真正见识到魔鬼岛的来信后才动笔。起先,他出了两本小册子,后来他写了一封致共和国总统的信,刊发在《震旦报》上,被命名为《我控诉》。在这篇文章里,左拉详细揭露了整个事件,来自军队的腐败和压力,最终将德雷福斯置于一个受难的位置,他写道,“我控诉的人……只是一种实体(entite),只是社会上各种坏事的化身。我在此采取的行动,只是透过革命性的方法来催促真理和正义的爆发。……我的激烈抗议,只是从我灵魂中发出的呐喊。”契诃夫说“一个新的、更好的左拉诞生了”,然而他并非更有正义的伏尔泰,他只是正义的晚来的代表,只是法国文人的领头羊……象征主义者、法郎士、普鲁斯特……它们构成了现代主义最初的光辉。左拉也被送上了法庭,在电影《左拉传》中,左拉抗辩道,“拯救陆军,拯救法国,但要让真理获胜!”后来左拉逃亡英国,他的化名正是帕斯卡尔。

二十世纪初,左拉还没有进入法兰西学院,塞尚迎来了他的时代,普鲁斯特还只是一个文坛小将,人们还不知道什么是现代主义,而一切都欣欣向荣,仿佛危机并不存在。这位文学式的革命者、文坛暴发户变得温和多了,他谋划了《四福音书》四部,几乎想把环绕他的激情和光明讲述出来。他几乎是一个更好的狄更斯,甚至还是一个很好的摄影师,他的作品记录下来了他的生活、朋友、家庭和关于摄影术的最初故事。周作人说左拉冷峭,这是他最动人的力量,但恐怕不止于此。当世界走向物质的深潭、狂热和消沉,左拉是第一个真正揭示它的,那些情欲、商品、流动和无所不在的关系正越来越狰狞地穿过我们的身体、生命和世界。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司