- +1

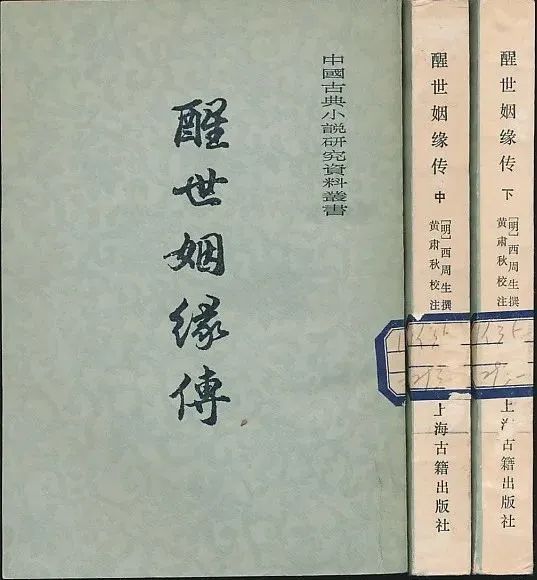

刘晓艺:《衣食行:〈醒世姻缘传〉中的明代物质生活》

上海古籍出版社

转载自:古代小说网

刘晓艺著,上海古籍出版社2019年9月版

定价:58元

该书的中文版基于刘晓艺博士完成于亚利桑那大学的同名英文博士论文,由作者本人翻译付梓。英文版则经修改后,提交给总部在英国伦敦的国际著名出版社劳特里奇出版社(Routledge Press),已通过该社评审并获出版签约。

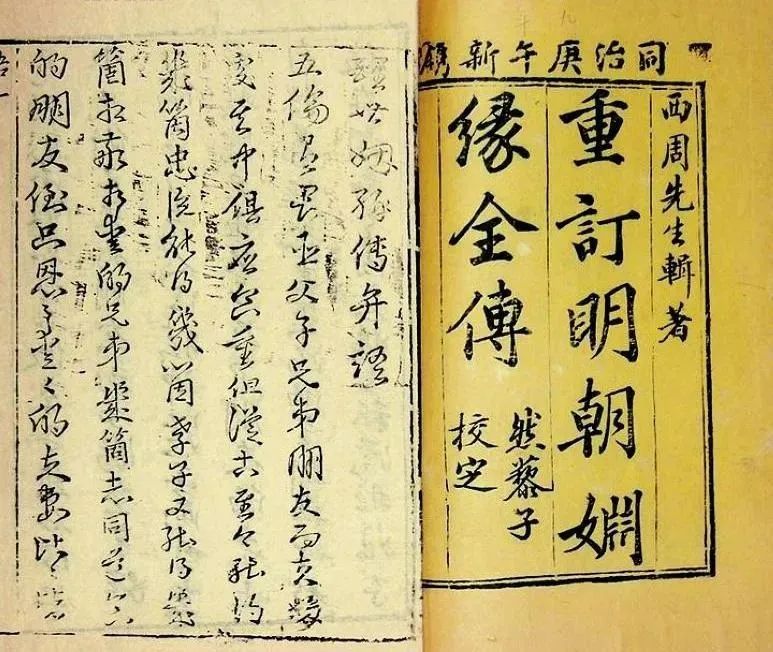

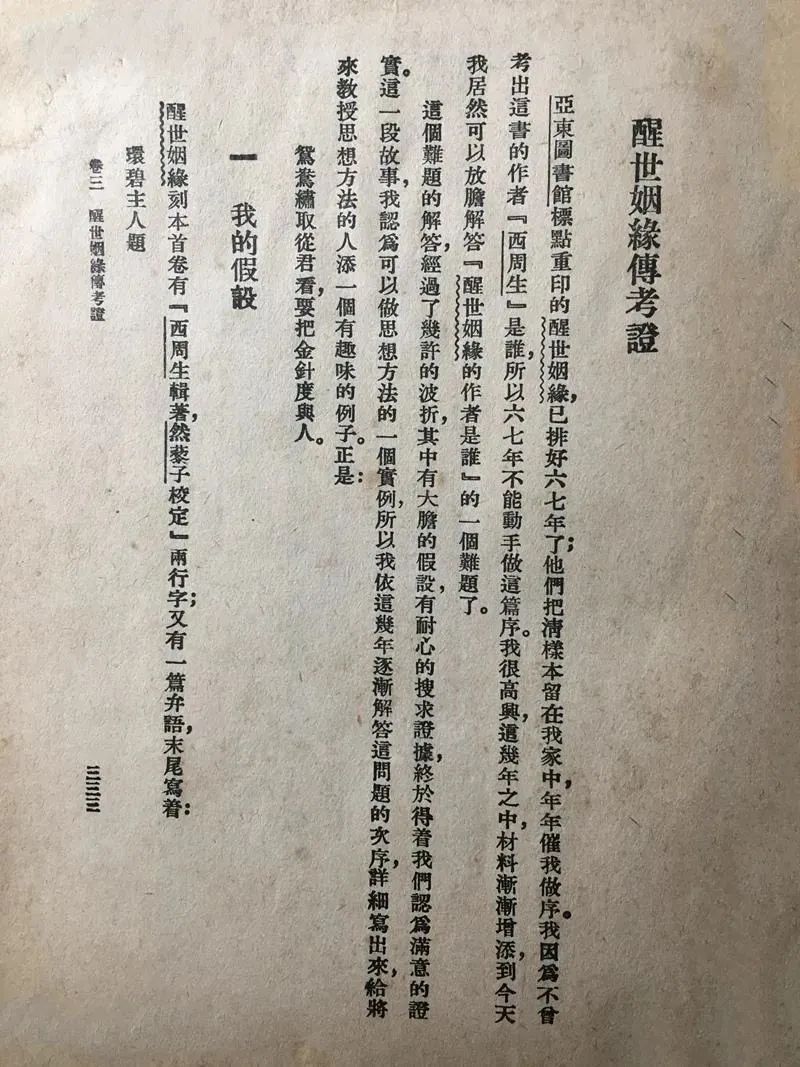

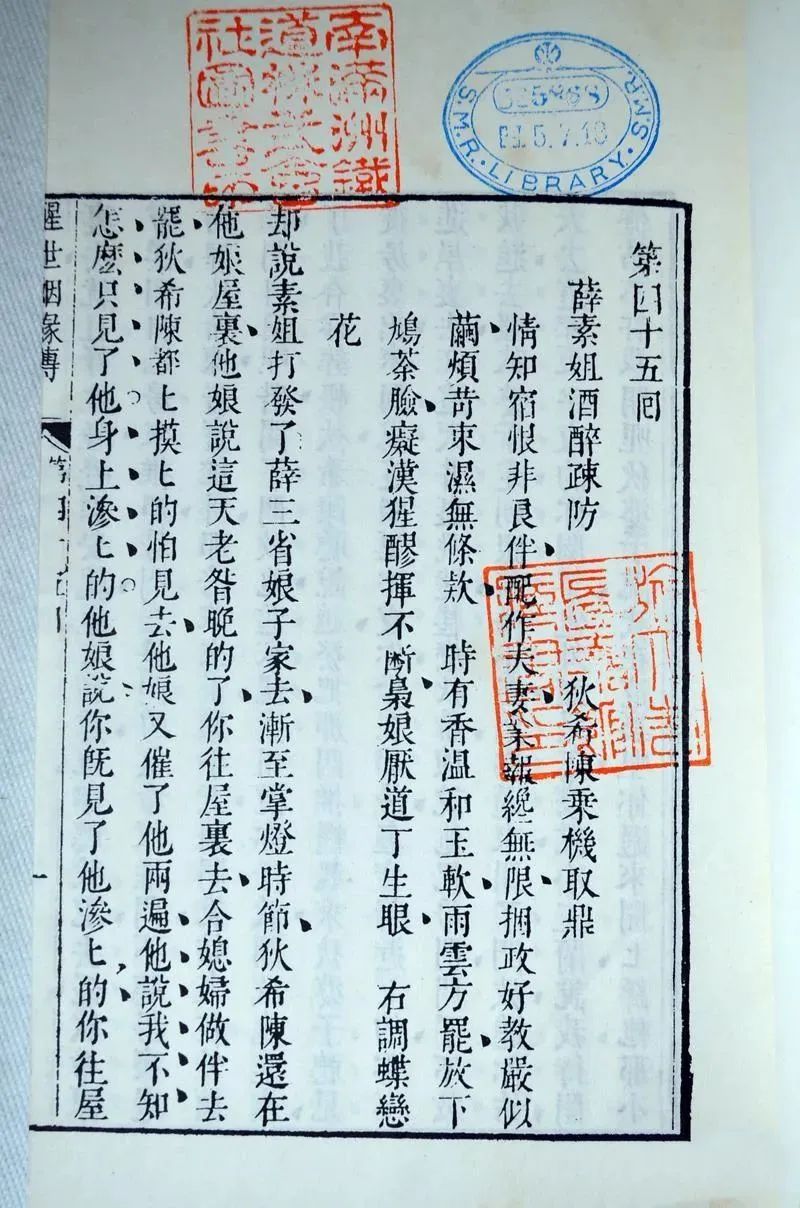

《醒世姻缘传》是一部产生于十七世纪的古典世情小说。在中国文学史上,它虽已卓富盛名,但又未能排到古典小说的“四大”或“五大”之列;在学术领域里,采其文本进行语言、方言分析,或致力于作者及成书年代考据的研究固已颇众,但仍欠以其内容打底的有关十七世纪社会风俗史的探讨。近代学者胡适早在1931年就曾以超越文学的眼光评价过此书之于社会经济史、历史书写和风俗研究的重要性。

该书作者沿着胡适最早提出的方向,对明代世俗生活中的物质层面进行了一番梳理,涉及面包括风俗、法律、宗教、妇女生活等,而以经济层面牵涉最频。因小说原著中没有充足的资料支持对“住房”的研究,故本书舍去“衣食住行”中的“住”这一项,但又以“顾绣事件”为题独立形成一章,专门探讨明代物质消费文化中的一个滞阻性力量:禁奢性社会气质。

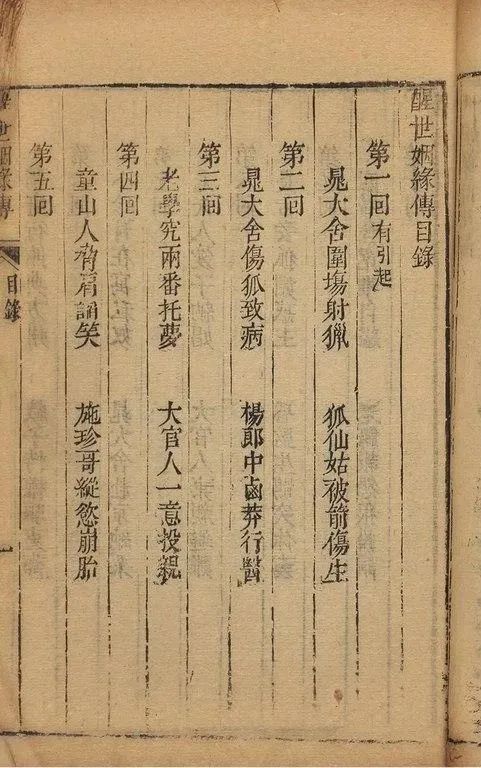

目 录

(向下拉动查看目录)

绪论

一、《醒世姻缘传》简介

二、《醒世姻缘传》的优长之处及其史料价值

三、方法和资料

四、各章简述

第一章 衣饰篇

一、历史背景:尽复华夏衣冠,严辨阶级分层

二、一个万花筒般的世界:不同阶级的不同着装

三、为何会卖儿鬻女?

第二章——奢侈品经济与金融制度

一、枚举明代著名奢侈品

二、顾绣事件

三、深度分析禁奢性社会气质

四、白银的称王

五、明代铸钱

第三章 饮食篇

一、民以食为天

二、自耕农经济的兴衰

三、食盐专卖和食盐贩私

四、明代奢侈性食品消费的阶层下移趋向

五、伦理和宗教层面的食品问题

六、饥荒,食人及政府、公众和私人的赈济项目

第四章 旅行篇

一、妇女与旅行:当莲足迈到闺阁之外

二、泰山朝圣之旅

三、非香社的陆路旅行

四、水路旅行结论

跋一

跋二

参考资料

跋一

本书的主体来自我在亚利桑那大学东亚系读博士时完成的同名英文论文,《衣食行:〈醒世姻缘传〉中的明代物质生活》(Clothing, Food and Travel:Ming Material Culture as Reflected in Xingshi Yinyuan Zhuan)。

在美国读文科,如果从硕士到博士没有换过专业方向,一般博士生会选择扩充硕士论文成为博士论文,这个通行的做法简捷实用,有利于尽快毕业。

我未曾换过专业方向,但硕士和博士并没有连着来——硕士毕业后,我先去旧金山一家金融公司做事了,博士又回到亚大的原项目,因为有这层缘故,我原来修过的一些旧学分都不能计入,要先补修一部分课程才能组成答辩委员会,其后才能准备中期考试,中期考试过后才能真正着手论文。那种情况下,赶快戴帽毕业、缩短游离于学术圈外的间隙期(Gap),其实才是最要紧的。

我的硕士英文论文做的是《中国近代女学的兴起》,篇幅并不短,且已结为论文发表。在那之前,我与业师合作过有关秋瑾的诗词与生平的一部中文书稿,且协助业师梳理过蒋经国基金会资助下的四个小项目,分别为清末的兴女学、废缠足、女子从军和女子参政。可以说,我对清末女子运动的预备是充分的,“功课”是做足了的,无论我拣选秋瑾或清末女学的任一题目,都应该很快可以将论文写出,交上毕业。

博士项目第三年,在需要提交论文完成时间表(timetable)的时候,我决定换题目。换到不能称熟悉的明史、物质史,且是与文学交切非常大的一个题目,这在我,是个很大胆的决定。就像三线城市里的大龄剩女,忽然宣布要去“追求爱情”,不愿跟七姑八姨都看好的经济适用男未婚夫结婚了——我当时的情形大抵就跟那个差不多。

张爱玲说被红楼梦“魇”了十年,自笑“唯一的资格是实在熟读《红楼梦》,不同的本子不用留神看,稍微眼生点的字自会蹦出来。”我那时也差不多被《醒世姻缘传》“魇”了有十年了,不敢说熟悉文本,但带在手边那本硬封面齐鲁书社版已经被我翻破、断了书脊。

《醒世姻缘传》这部书,我用装有Window CE的厚笨PDA读过,在排版排得错误百出的网络小说网站上读过,用图书馆借来的不知猴年马月的泛黄竖繁版读过。我发现我在任何嘈杂的环境里——潦草啃个三明治的公司餐室,等待被叫号的公事衙门,通勤的地铁,出差的飞机——都能读下去,翻开任何一页都能读下去。

我试过不那么中意的古典小说,如《儿女英雄传》,如《歧路灯》,结果是不行。这部书,当时我已经读了——前后不下十五遍。而《红楼梦》与《金瓶梅》二书,我读的年头只有更长,遍数只有更多。

我是山东济南人,但从童年起就没怎么讲过济南话。幼儿园、小学都在父母单位所属的高校大院里,中学进入另外一所高校的附中,周边未曾有过浓厚的方言环境。济南话我能说,但肖得不太像。除济南话之外,我能仿烟台话、青岛话、东北话等北方方言,都是“有那么点意思”的点到为止。

我的方言能力比较像“哑巴英语”,更适合于阅读,《海上花列传》我初读也不觉吃力,《千江有水千江月》里的闽南话,胡兰成散文里的浙方言,我都能从眼中看到心里去。

而《醒世姻缘传》真是可以把乡愁都读到云山外的一部书,读着读着,家乡、山东、古中国都近得就像在睫下。在多雨的旧金山,难得闲下来的周末下午,泡壶茶慢慢消磨着,那些山东方言熟稔地敲打在耳边,就如檐外的雨。

以《醒世姻缘传》为素材做英文的物质史论文,面临的第一个问题就是:成筐累箧的物质描写,怎么还原为英文?若仅仅需要对付原文里的“水红纱藏头膝裤”、“羊皮里天青劈丝可脚的䩺鞋”还就罢了,问题是还要援引平行文本中的“细撮穗白绫挑线莺莺烧夜香汗巾儿”之类,时不时又会冒出大段的古代文献,如明律里对七品至九品孺人所应戴珠冠的规定:“冠用抹金银事件,珠翟二,珠月桂开头二,珠半开六,翠云二十四片,翠月桂叶一十八片,翠口圈一副,上带抹金银宝钿花八,抹金银翟二,口衔珠结子二。”

严复说“一名之立,旬月踟蹰。”译事之难,可见一斑。《醒世姻缘传》在英文学术界,毕竟不如四大名著之盛名倾动——如《红楼梦》之有杨宪益和戴乃迭夫妇、霍克斯和闵福德翁婿,《水浒传》之有赛珍珠、杰克逊、沙博理和登特·杨父子,《西游记》之有詹纳尔和余国藩,《三国演义》之有泰勒和罗慕士。

《醒世姻缘传》只有一个不完全的英译本,为Eve Alison Nyren所译,仅有其前20章,虽然它的翻译质量是优秀的。据夏志清的回忆,王际真参与了一部分译写修饰的工作。[1]但无论如何,篇幅只有原文总长度五分之一的译文,作研究用只好算聊胜于无。

我念博士的时候,硕士组有个老美同学,也为在为敲定论文方向而头疼。他的中文已经好到足够可以说俏皮话,但阅读生涩点的古典文本就会打怵。他颇迷《金瓶梅》,一直对芮译赞不绝口。当时芮效卫的五卷本已经出齐了四卷,但他老人家年纪实在过高,那两年学界纷传芮教授健康状况不佳,甚至偶有他中风或过世的谣言。

我那同学一夕数惊了几次,最终把方向锚定到一个当代政治选题:新儒家主义。他说他实在受不了“屏气等待”(hold breath)参考资料出炉的焦心,万一运气不好,自己的论文会跟着断鞭(castrated)。

写到这里,我好像通篇都是在谈翻译之艰难而不是在谈《醒世姻缘传》的研究过程了。这不知不觉的跑题,实在是有其不得已的情由。我的英中两稿,其两次写作的过程,都无非是与另一语言做逆向之角力。

初稿为英文而面临大量的文献中译英,不光前20章以外的引文,所有找不到对应英译的古籍文献,都必须自己一字一句译出。这样做有意义吗?我时不时需要问自己这个问题。

更糟糕的是,从理论上说,对文学文本的陷入深了,研究的历史性(historicality)就会相应降低。这是我面临的第二个问题:《醒世姻缘传》,作为一份文学文本,足以撑起一份史学性质的研究吗?

美国大学东亚系的史学专业,有其自身的定位问题,说来话长。王晴佳有篇题为《中国文明有历史吗?》的文章,道出美国东亚系系科建制的“妾身未分明”处,又道出东亚系所属的“汉学研究”与历史系所属的“中国研究”在西方学术环境中的区别:

在哈佛大学,只有研究中国近代史、现代史的教授,才在历史系任职,而研究中国传统文明的学者,则在“(远东)东亚文明与语言系”供职,至今如此。这一现象,不仅在美国如此,在欧洲表现更为明显。[2]

美国的大型综合性大学,一般都会设有东亚/亚洲系。视其侧重点为何,这个系可以叫不同的名字:“东亚研究”、“东亚文明与语言”、“亚洲研究”、“亚洲语言和文学”等。一个东亚系的标配是这样的:中国组,日本组;每组各下设文学、历史、宗教/哲学、语言等分支专业。一个加强版的东亚系会包括韩国组。

如果系名是“亚洲”而非“东亚”,则包括一两个东南亚语种专业也是可能的。通常,东亚系的语言项目会同时担任该校针对本科生的中日文语言教学,总课目会由系里的教授或讲师规划,但多数的教学任务由助教(TA)承担;同时东亚系的文学或历史专业会承担本校的一至两门中日文明通史(survey course),侧重点可在文学,也可在历史,一般是教授任课四分之一,TA任课四分之三左右。

国内中文出身的学生去美国留学,念东亚系是一个常见的选择。非近现代方向的历史系学生往往也是这个选择,因为美国历史系没有、或很少有针对前现代中国史专业的培养计划。念文科奖学金难拿,东亚系的助教职位可以提供生计之需。

但在东亚系攻读史学方向,一般市面上会认为其训练不如历史系出身的学生来得纯正。作为博士生,如欲弥合这一点不足,就需严格加强其论文的史学性;狭窄地理解,就是最好在选题时,就先把社会史、文学史、文化史——与严格意义上的史学范畴有轩轾的“史”——都当杂草拔掉。

好在这也只是论调之一而已。自十九世纪以来,史学的概念和范畴定义就已开始遭遇挑战。在史学的源流里,既产生了像兰克那样严于文献考订和精确叙事的实证主义流派,也产生了注重取样与数据的计量史学。

布罗代尔所代表的年鉴学派(Annales School),不重视史学叙述的时间性,倾向于弱化战争、外交、政治事件等传统史学的基本面,而强调气候、土壤、植被、地理位置、山川河流等下部构造,布氏获讥被称“布罗代尔的史神赤裸裸” (the nakedness of Braudel’s muse) 。

他的同事乔治·杜比(Georges Duby)也自承他们这一学派的作风是“不喜欢去简单地叙述事件……相反地,会挑去事物表面的浮花浪蕊,而专注于观察长时期及中等长度时间内的经济、社会与文明的进化。”[3]

上世纪七、八十年代以来,经由福柯、德里达、阿尔都塞、萨义德等人的推动,又兴起了一股后现代“文化研究”的潮流,其脉络源流极多极杂,其中最为激进的门派根本否定归纳求知与实证研究的可能性,认为人文世界完全是基于语文或文化的应用,除了“文本”与“权力”之外没有第三样物事存在。

按照他们的看法,即使是历史档案,也不免为一种“文本”,如萨义德所谓“过去乃是今日的小说”(The past is the fiction of the present),因此历史研究也就与文学研究无异。这有如将“诗无达诂”加于历史研究的解释,我个人是不能赞同的。

后现代理论虽有过激之处,又否认确切知识的存在,具有“自毁性格”,但它对于我们开阔视野的作用也是明显的。正如来自宝岛的历史学家汪荣祖所总结:

后现代主义对文学面的重视,可以重新考虑历史的文学性与叙事史;对弱势群体的重视,可以宽广史识;对次文化的强调,更可以扩大历史的园地……后现代正是促使史学再度摆脱既有的限制,拓宽范畴,从事前所忽略的课题,诸如女史、儿童史、医药史,以及身体、情欲、隐私等研究,可称新的“新史学”,自能更加丰富史学的内涵,譬如长江黄河之外,包揽众多的旁支细流,始见江河之全。[4]

这番言论真可以为我的选题问题张目。我“作死”地临阵哗变,抛掉了史学性更强的熟题目,投入了《醒世姻缘传》的怀抱,针对此,答辩委员会中不是没有导师就论文能否“正当辩护”(justify)其史学属性提出过质疑的。这是一个有益的质疑,它使我时时留意论文的立足点在哪里。

正如在绪论部分曾谈起过的,《醒世姻缘传》的其他研究者也并非未曾困惑于使用文学文本来做史学研究的双刃性。一方面,文本的诱惑如“一口诱人的美食”,另一方面,这样做本身具有“人所共知的困难”,因为文本并非每一处都在写实。切实的做法是将文学描写结合实际史料进行考察,其次是要注意使用技术性的、中性的视角,避免被文本中的道德判断或审美因素带跑。

我在国内原毕业于山东大学中文系,出国后因为某些个人际遇,专业上由文入史。我不否认对旧专业的余情未断。我努力选择一个兼跨(straddle)文史的题目,确然有将旧有的文学背景和训练都动员起来的意思。这其中不能没有一点情绪因素。

母校最引为骄傲的学术期刊即名《文史哲》,寓意这三个领域的浑然一体。本科时候亲炙的几位治古典文学和训诂学的老师,承章黄之余绪,其功力都是打通文史的任督二脉的,特别是鲍思陶(已故)与郑训佐二师。

就我记忆所及,他们都曾在课上与课下强调过《文史通义》中开宗明义所言的“六经皆史也”、“六经皆先王之政典也”的要旨,但又不完全拘于章学诚的套路。

诸师的意见,可略述为此:《春秋》与《尚书》誓诰,自出史职;乐经或以为毁于秦烬,或以为是《周礼》中的《春官宗伯章》,则其所载亦与《礼记》一般为典章制度的记录;《易》中史的成分少,但若质以它的先驱产品《归藏》的辑佚文,则亦有少量的史学分量;《易》又特宜于与《诗经》同看,可用以钩沉隐藏的历史元素,如:

明夷于飞,垂其翼。君子于行,三日不食。(《周易·明夷》

鸿雁于飞,肃肃其羽。之子于征,劬劳于野。(《诗经·鸿雁》)

鸿渐于陆,夫征不复,妇孕不育。(《周易·渐》)

鸿飞遵陆,公归不复,于女信宿。(《诗经·九罭》)

选择《醒世姻缘传》为研究素材,从情感上说是因为我的旧训练里已包含有汇通文史的因素,而我不愿意与这个传统轻易断绝,即使以延迟毕业、推长间隙期为代价。有关文史之分野和小说之于正史的补佚作用,钱钟书先生更有一段精彩论述,虽稍长而不得不敬录:

古人编年、纪传之史,大多偏详本事,忽略衬境,匹似剧台之上,只见角色,尽缺布景。夫记载缺略之故,初非一端,秽史曲笔姑置之。撰者己所不知,因付缺如;此一人耳目有限,后世得以博稽当时著述,集思广益者也。举世众所周知,可归省略;则同时著述亦必类其默尔而息,及乎星移物换,文献遂难征矣。

小说家言摹叙人物情事,为之安排场面,衬托背景,于是挥毫洒墨,涉及者广,寻常琐屑,每供釆风论世之资。然一代之起居服食、好尚禁忌、朝野习俗、里巷惯举,日用而不知,熟狎而相忘;其列为典章,颁诸法令,或见于好事多暇者之偶录,鸿爪之印雪泥,千百中才得什一,余皆如长空遍雁之寒潭落影而已。

陆游《渭南文集》卷二八《跋吕侍讲〈岁时杂记〉曰:承平无事之日,故都节物及中州风俗,人人知之,若不必记。自丧乱来七十年,遗老凋落无在者,然后知此书之不可缺。”遍去习常‚“不必记”之琐屑辄成后来掌故‚“不可缺”之珍秘者,盖缘乎此。曩日一法国史家所叹“历史之缄默”,是亦其一端也。[5]

正史书写中既出现“历史之缄默”,则由小说家言中如辑佚般采出,岂非宜当?其实,仅仅考求名物,印证典章,仍非史家之大道。著有《罗马帝国衰亡史》的伟大史家爱德华·吉本认为人类有一种“普遍的欲求”,需要去了解过去。在其自传中,他感喟了人生之短暂后说道:

因此,我们努力向死亡的背后去伸展去探求,怀抱着如宗教和哲学所建议的那些希望,通过把我们自己与那些我们存在的创造者进行关联,我们填补起存乎我们出生之前的沉默空白。我们乃似在我们的祖先身上重新活了一遍一样。[6]

基于此,吉本认为,理想的历史家既不应是考古学家(antiquarians)或博学之士(erudites) ,也不应是编纂学家(compilers) 或年鉴学者(annalists) ,而应是能够建构哲学式历史叙述的学者。[7]

蒋廷黻先生也认为考据与注疏只应被视为服务于历史学的工具,而不应成为学术目的本身。针对当时的“我们有某书的注疏考证,而没有一个时代或一个方面的历史;我们有某书的专家,而没有某一时代或生活的某一方面的专家”的过重考据的学界风气,他曾大声疾呼“实在治书仅是工具学。我们虽于工具务求其精,然而史家最后的目的是求了解文化的演变”,[8]为此,他在任清华大学历史学系主任时,极力推行“历史学和社会科学并重,历史之中西方史与中国史并重,中国史内综合与考据并重”的教学方针,主张考据与综合并重,打破已往的以专治一书为治史的学风。[9]

我在选题落定之后,运气实在是不坏。论文在结构将近成形、内容仍待填充时,以选题大纲的形式参选本校的博士生奖学金竞赛,获得该年度的最大奖项“1885艺术人文学会奖学金”(AHSS Fellowship。亚利桑那大学建校于1885年,故云)一万美元。研究生院负责科研的副院长Andrew C. Comrie写信来贺,称这一奖项脱颖而出自“一份出色的研究生名单”。

亚大的图书馆是我永远怀念的一处地方。博士生借书的条款慷慨无比,上限可达百本之多。英文资料几乎都可在本馆一索而得,中文藏书也堪称丰实。每次去借书,都需开车前往、且将车泊在离图书馆最近的位置,因为所借一定会达到自己所能抱得动的重量上限。

本馆所无的资料,填张单子,馆际借书无远弗届,北美域内几天就到,国外书籍约候10天左右能到;若并不需要全书,只要书中的部分章节,则网上填单,注明章节页数,不日内PDF文件就会发到电子邮箱。

图书馆阅读环境本已上佳,中期考试过关后,博士生称候选人,可以申请到单间小自习室,书籍电脑都可放置在内,困了还可以小眠。法学院听说还有24小时不休的图书馆,不过我从来没有使用过。写论文期间,我的笔记本电脑几次染上病毒,需要完全格盘才能救出来,然而卫青不败由天幸,我的文件每次都能保住。

跌跌撞撞终于走到毕业。英文论文照例有个题献(dedication),我将之献给了其时已谢世四年的外公王兆祥和其时已84岁高龄的外婆张玉勤。外公的父亲是宁阳人,少小时来济南闯天下,赤手空拳建起一份家业,及至为长子娶亲,仍旧回老家聘宁阳的姑娘作儿妇,就是我外婆。外公外婆说一种半宁阳半济南的方言,我儿时就听惯了的。

我读《醒世姻缘传》,常有一种在温暖的小火炉边烤火的感觉,那是同为山东方言文学的《金瓶梅》不曾予我的私人化感受。我也是要读这书几遍之后才惊觉,原来自幼起便听惯的二老细声细语的家常闲谈,其方言词汇与《醒世姻缘传》有惊人的重合。“远处”一般是“遥地里”,“东西”一般是“行行子”,“将就地拥挤住着”叫“浓济”,“慢腾腾做事”叫“魔驼”。

俞樾论文,尝谓“若舍注疏而立异论,不可辄许”,本书原重在考据明代的物质生活及其相关的典章制度,故凡书中枚举,无论名物来历、典制本藉、史实源本,乃至文字正假、左道旁说,都必逐一详备其出处。有时一注不得,未免眠食皆为之废,倾筐倒箧于书房,上穷下搜于网络,必待文中阙疑处补足后方能复有啄饮。

就食于野,漂泊海隅,全时工作之余,每晚漏夜打字,其状已如苏子美所谓“羁愁虽得著书乐,风物能伤迁客心”。作者的初心,译者的添笔,检点旧稿而不识前迹的迷惘,为学日益而愿更上层楼的志气,英文格式与中文标准的冲突,文献援引英文原注还是直取中文出处的纠结……贯穿了整个的翻译和再创作过程。就这样,原以为两个月可以完成的项目延长到了一年,其后又每有增补。

本书所源自的英文论文,是在我的博士导师、亚利桑那大学的鲍家麟教授指导下完成的,她对我的帮助和厚爱远远超越了一位导师对其弟子的职责范畴。我在赶写此中文稿的同时,还与鲍教授合作另外一个项目,《侠女愁城:秋瑾的生平与诗词》,我们的邮件交流几乎日日不断。

博士委员会的另外三位导师马伯良 (Brian E. McKnight)、吴疆和任海,都对英文原稿的形成给出了很多可贵的建议。

本书的出版,得到了山东大学《文史哲》期刊总编王学典、文学院院长杜泽逊、儒学高等研究院和上海古籍出版社的支持。在此,我向诸位师长及相关学术机构表示衷心的感谢。(本文有删节)

作者简介

刘晓艺,山东济南人,本科毕业于山东大学中文系,硕士和博士均毕业于美国亚利桑那大学东亚系,方向为晚帝国史,专注于研究明清小说与物质史的交集。曾任全球财富500强公司Charles Schwab Co.金融翻译和本地化专家、美国北亚利桑那大学高级讲师、美国威斯敏斯特学院研究员。现为山东大学文学院教授,博士生导师。出版专著6部,C刊及英文论文11篇。

注释:

[1]王际真是译《红楼梦》出名的,他的节译版比霍克斯的本子早了近半个世纪。他也是因为这层缘故被富路特罗致到哥大教书——尽管他并没有一张“打工卡”(博士学位)。我听到过几位汉学界前辈的意见,惋惜王际真既不能把《红楼》译完整,又未曾做出更大部头的翻译。以他的功力,译《醒世姻缘传》应该是不二人选。王际真以《吕氏春秋》为课题拿到了国家人文科学基金(National Endowment for the Humanities),但他也只翻译出了其160篇中的5篇。全职的教学工作是与名著翻译相克的,芮效卫就是认识到这一点,才在65岁就申请提前退休、屏绝一切交游,全力以赴才将最后一卷完成的。

[2] 王晴佳:《中国文明有历史吗——中国史研究在西方的缘起、变化及新潮》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》,2006年第1期。

[3] Georges Duby,"Forward", Le Dimanche de Bouvines,Paris:Gallimard,1973.

[4]汪荣祖,《导言》,《史学九章》,第8-9页。

[5]钱钟书:《史记会注考证二十》,《管锥编》,北京:三联书店,2007年,第492-493页。

[6] Edward Gibbon,Memoirs of My Life,G. A. Bonnard eds.,London:Nelson,1960,p. 3.

[7]杨肃献:《吉朋与<罗马帝国衰亡史>》,《[台湾]历史月刊》,2004年第202卷。

[8]蒋廷黻:《历史学系的概况》,清华大学校史研究室编著,《清华大学史料选编第2卷 [上]》,北京:清华大学出版社,1991年,第336-337页。原载《清华周刊》第41卷第13-14期“向导专号”。

[9]何柄棣:《读史阅世六十年》,桂林:广西师范大学出版社,2005年,第68页。

长按二维码关注我们

上海古籍出版社

传播千年文明 奉献传世好书

微信ID shanghaiguji

原标题:《【新书推介】刘晓艺:《衣食行:〈醒世姻缘传〉中的明代物质生活》》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司