- +1

中亚最早的佛教寺院:铁尔梅兹考察日记

2018年8月,我们奔赴乌兹别克铁尔梅兹地区进行考察,这次考察目的是准备选择阿姆河北岸的一处佛教寺院遗址与乌方展开合作考古发掘。在乌方考古学家陪同下,对这一区域的所有考古遗址都进行了初步调查。其中最为重要的是铁尔梅兹古城区域,既包含有中亚地区年代最早的1世纪贵霜时期佛教寺院遗址,也有中亚地区规模最大的佛教石窟。但该地区靠近阿富汗边境属于军事重地,长期以来一般学者都无法进入调查,对于遗址具体情形不甚了解。我们这次在乌方撒马尔罕考古所帮助下,提前提交申请手续,终于有机会走进边境地区遗址,对这里的寺院和石窟进行初步考察。

铁尔梅兹的早晨

早起洗漱完,我拿着一本考古报告小书坐在餐厅开始吃早餐,阿姆河边的太阳渐渐升起来了。8点,铁尔梅兹的考古学家安纳耶夫(Tuhtash Annaev)来到宾馆与我们汇合,他的胡子依旧刮的很干净,很整洁,然后安纳耶夫微笑着走过来坐下来喝红茶,我们一起吃早点。吃饭的时候,安纳耶夫依旧坐得笔挺,保持微笑,这是他们这一代老派考古学家很好的修养。安纳耶夫边喝茶翻看着我递给他的书,长期田野户外工作已经将他的皮肤已经是晒成古铜色,阳光照射在餐桌、安那耶夫的手和考古报告上,光线随着翻开一页页的书籍的历史信息,显得神圣而又有仪式感。

早饭后,我们开始简单讨论,准备开始今天的调查,安纳耶夫在铁尔梅兹做了一辈子考古工作,对这里非常熟悉,他参加过很多遗址的考古发掘。他很重视这次考察,很多考古遗址他也有几年没去了。在旅途中,我们能够感受他的激情,他昂首阔步走在我们前面,一直大声鼓励大家,指点着周围的景色,言语中安纳耶夫还有像年轻人一样的壮志雄心。安那耶夫也是希望自己在人生的最后阶段,要做出一些事业来吧。同行的法浩特所长(Farhod Maksuduov)主要是研究青铜时代考古,因为科研能力突出,今年被推选为撒马尔罕考古所所长。现在大部分乌国教授学者还是以俄语和乌兹别克语为主,法浩特教授也是研究所里面英文流利的专家,所以很多时候他会主动帮助大家进行语言转换翻译,热心帮助大家。一般讨论具体问题时,我们都会准备好地图和图片是最直接的方式。依据《大唐西域记》记载,玄奘走进“铁门”关就进入了佛教世界,这一带也被称作为吐火罗(睹货逻国)故地,有着自己独特的文化信仰和语言文字。从铁尔梅兹到兴都库什山脉以北范围都是吐火罗国故地,不仅佛教上有自己特点,这里也是石灰岩材质佛教美术制品的分布范围,与巴基斯坦的犍陀罗相对应,一般被学者们称作为奥库萨斯(Oxus)美术。奥库萨斯Oxus也是阿姆河的别称,基本就是现在阿姆河流经的范围。阿姆河的支流也包括阿富汗境内的昆都士河、巴尔赫河,乌兹别克斯坦的苏尔汗河等,也是孕育中亚文明的一条主要河流。

今天考察的遗址就是卡拉丘地(kara tepe/Qara tepe),这是一座著名的考古遗址,大家多少都有些简单了解,因为过去已经有各国考古队调查,出版有俄语、日语和英语考古报告和研究文章。1937年在苏联政府派出的对铁尔梅兹地区的考古代表团中的E.G.Ptchelina开始初步研究调查,1961年后B.J.Stavisky开始持续调查和发掘,在1961~1989年陆续出版6本调查报告。(Ставискии, Б. Я. (ред.) Кара-Тепе -Буддийский Пещерный Монастырь в Старом Термезе-, Москва. idem 1964;1969;1972; 1975; 1982; 1996)之后法国、韩国也都陆续做过一些工作,最近几年日本考古队再度开始开展发掘工作。遗址的整体年代学大概在2世纪前半阶段开始快速发展,4世纪时寺院停滞,6世纪时再度复兴。(加藤九祚,『中央アジア北部の仏教遺跡の研究』.シルクロート学研究 4, 1997。)我们实地经验欠缺,一直没去过遗址,此行调查也将该遗址确定为重点考察对象。上车之前,我摘了一朵路边的小黄花,希望能带给我们好运气吧。

安那耶夫(右1)在和牧羊人交谈问路

军警检查我们的护照和通行证,右1是法浩特所长

早期出版的卡拉丘地考古报告

铁尔梅兹出土的佛教题材石刻造像

阿姆河岸边可遇不可求的佛教寺院

我们一路颠簸到达卡拉丘地,原计划花费三个小时调查观摩学习,之后下午再去其他遗址考察。因为遗址面积很大,既有佛塔也有石窟和僧院,而且一直没有太多的资料详细介绍,我在路上盘算着想应该会花费更多的时间。

我们到边境后,法浩特教授们先去军事检查站办理考察手续。我们停留在路边等候,这里可以看见远处的军事哨所。第一次这么近距离靠近阿富汗边境,站在这里可以看见阿姆河,似乎可以听见水声。远处的阿姆河很安静,微波荡漾的水面在阳光下闪着金光,河岸旁就是卡拉丘地遗址。不一会儿,法浩特所长和背着枪的军警从检查站出来逐个检查证件,警告我们不允许随意拍照,不能拍摄边境和哨所,然后宣布几项其他的特殊规定,这些程序就像苏联电影一样的慢镜头,有条理的记录这些经过。因为靠近阿富汗边境,要时刻注意反恐形势,据说在过去经常有恐怖分子泅水来偷袭,所以要提高警惕。在河流不远处,就是联合国设立援助阿富汗的物质大本营,以及沟通阿富汗和乌兹别克的大桥,所以要格外注意。严肃的讲完这些注意事项后,军警忽然笑了,说祝大家考察愉快,然后大家微笑着握手再见。我们接下来返回大巴车,继续绕了比较远的道路,从山丘的另外一侧进入了卡拉丘地,虽然要多走一些路,但是在边境上既兴奋又要保持忍耐的心情,感觉此行可遇不可求。

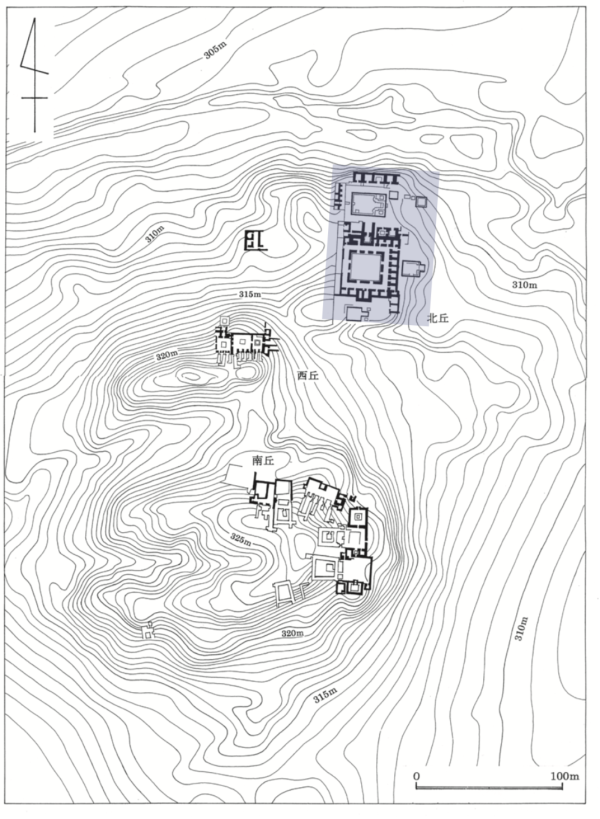

卡拉丘地位于古代铁尔梅兹古城的西北位置,字面意思是黑色的土丘,或者是高大的土丘。20世纪初当地人认为kara既有黑色的、也有高大的意思,但在出土的公元前3世纪希腊文中已经有了Qalaz这个名字。安纳耶夫说Karakuram(喀拉昆仑山脉)的kara也是这样一个意思表达。我一直在想这个名称的含义,因为远远看去山丘的地表颜色色调并不是那么黑重,表面有很多沙土枯草覆盖,遗址本身也没有那么高大,为何会有黑色和高大意思呢。这座山丘群整体是沙砾岩构造,南北长420米,东西长250米,属于铁尔梅兹地区规模中等的考古遗址。卡拉丘地主要是由3座山丘组成,按照方位分别取名为南丘、西丘和北丘。这3座山丘高低起伏分布着大大小小的废弃建筑群,南丘和西丘分布有石窟,北丘有日干砖僧院建筑,修建年代也不一样,但现在都荒凉一片。这里距离河流很近,考虑到聚落功能的话,在古代并不是作为河港渡口城市的货物集散地和商业街区,主要还是宗教功能区,远处有些果树园地和菜地。

卡拉丘地的遗址平面图©立正大学

法浩特所长捡起废弃子弹,上世纪这里曾是苏联侵略阿富汗的前沿,经常发生一些战斗

南丘早期的石窟和寺院

我们首先考察南丘,也是该地区最古老的遗址,乌国学者认为该遗址兴建年代约在1~3世纪之间。南丘的最高点是336米,因为地势高古代城市的瞭望点。到达南部区域的时候,太阳已经很晒,高高的悬在上面,整座山丘没有树木遮荫,走在上面就像是烤炉一样,而身体水分快速蒸发的干燥感,也让我们感觉似乎也变成正在烧烤的馕。

我们一起步行过去时候,大家都很兴奋,我想古代求法巡礼的人们也会像我们一样聚集在这里吧。想起去年我们初次来考察的时候就一直希望能够看看这些遗址,但是军事管控太严格,没有及时办理考察手续,所以没有机会进入,大家相约明年再来。一年过去了,上次一起考察的师友们各分东西,只有自己再次踏上旅途,古往今来,失去理想的人或者追求理想的人都会走在同一条路上,能来就要感恩。之前只知道里面有很多石窟,但是石窟有哪些建筑形制,具体什么装饰样貌并不清楚,因为在中亚阅读书本和实地考察差距很大,现场感尤其重要。

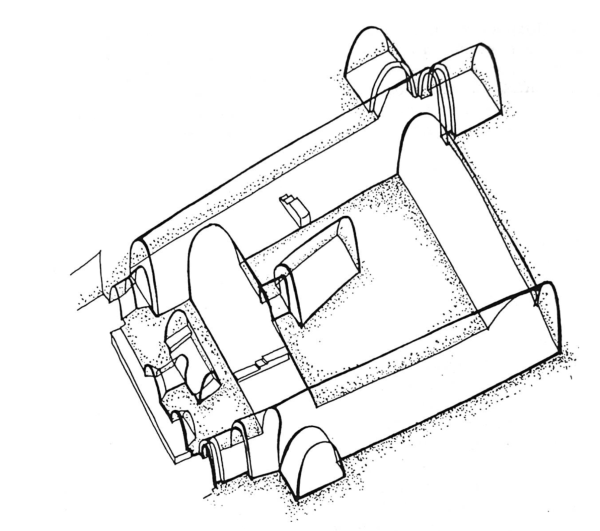

这次靠近实地后发现,这些石窟围绕山丘开凿、多是半地下的石窟,石窟前面都配有庭院建筑。石窟的入口部分都是与地面上的房屋相连,这些地面上的房屋都是类似前庭的概念,这些前庭建筑基本都是使用长方形的日干砖进行建筑。同时这些前庭的房间都有小阶梯可以通往房屋顶部,可以在房顶部走动进入相邻的院落。从前庭进入石窟内部时,都开凿有下降的阶梯,有些阶梯都是使用烧制的炼砖修建。整体来看石窟内空间低于外部水平面,为何设计成这样还需要进一步考虑。

这些庭院建筑中墙面装饰和石窟中的壁面装饰都很类似,都是使用粘土进行涂抹打底,然后再使用当地生产的石灰和灰泥、沙子混合物进行粉刷。一些庭院里还有一些柱廊结构,散落着很多科林斯柱头和柱础,这种柱式组合排列一般都围绕水池,形成廊道建筑后会有一定的宗教仪式感。同时,砂砾岩的石窟和庭院的土坯子建筑结合在一起,住在石窟里面冬暖夏凉,这种半地下穴居建筑组合方式可能是考虑到适应当地气候,也是中亚古代游牧民族和山地民族喜欢的生活方式。

沙砾岩体山中的石窟保存较差,砂砾岩石头材质较软,容易开凿,但也容易崩塌。围绕着山体有很多的石窟,环形分布,有些早已废弃被风沙掩埋,总数量并不清楚。根据早期苏联调查的数量有10组、总数大概有20座石窟。在1961-1989年间,其中的8座石窟被完整发掘,标号A~G。但这些石窟荒废后缺少维护,崖面崩塌严重,很多砂石都堆积在过道上。

我们围绕石窟群走了一圈,发现石窟建筑形制基本类似,一般石窟建筑平面为不规则长方形,以拱形顶建筑为主,石窟宽度约为2米~4米,高约2米,适合小部分人的聚集。这些石窟长度不统一,很多都开凿有侧室和佛龛,石窟布局整体呈现”T”、”L”和“井”字形状。在一些佛龛也曾出土一些残损的塑像和石刻,说明过去信仰情况。每个石窟我们都会进入查看,安那耶夫教授走在前面,不停的用俄语介绍着这些石窟的性格,以及曾经出土品,勾勒出古代的物质文化。让我感到遗憾的是在原来标注的第1石窟有壁画,描绘的是佛塔的形象,以及在V窟中的火焰肩坐佛的形象,本以为还会看到些内容,但是进去后什么也没有了,壁画已经脱落消失,现在仅仅可以辨识出一些花卉图案。虽然一些石窟形制和阿富汗地区很相近,但这里的石窟壁画打底层非常薄,使用的颜料成分也不清晰,很多壁画只在壁面上刷一层白石灰,没有制作泥仗层。

很多石窟墙壁被后代人涂鸦刻画,大量的刻在墙壁上的题记都是现代俄语,很多是苏联时期士兵驻扎训练期间留下的口号标语。战争深刻的影响了这些边境地区,又重新将石窟塑造成新的模样,法号特所长解读到的一些内容都是某年某月某驻防部队留下的纪念。尤其是苏联入侵阿富汗这段时期的题记最多,很多都写着自己的姓名、籍贯、所爱的人等,这些军人大概想着要去阿富汗战斗,生命无常的感觉让他们决定在这里石窟上留下“记忆符号”,留下属于个人的永恒。

在昏暗阴凉的石窟中穿行,以及出来面对烈日的暴晒炙烤,完全是两种体验。石窟中的干燥和静寂,或许的确适合某些思考冥想,在古代如果装饰的更好一点的话,肯定是避暑的好去处。后在一个石窟门洞口,看到一只晒太阳的蛇,它蜷缩在那里,瞪着眼睛看着我,它像是给我发出了信号,这是它的领地,我应该注意。我没有惊扰它,告诉身边的人,大家考察要小心绕过它。我知道很多时候,这些古代遗址上现在还有很多“原住民”,一些蛇、刺猬、大型蜥蜴都住在这里。我遇到过无数次蛇,它们一直也像是幽灵一样,分布在佛教世界各个古代遗址的角落。

崩塌的石窟寺院

V窟的建筑示意图©B.J.Stavisky

圆拱形佛龛下近代军人的“题记”

V窟原来壁画中结跏趺坐佛图案©B.J.Stavisky

西丘的石窟寺院

西部山丘面积最小,有3组石窟和寺院构成,遗址保存状况一般。寺院建筑布局类似印度的支提窟形式,庭院中央都有一座小型佛塔。西边的丘陵上很多地区也进行过初步发掘,根据安那耶夫讲苏联时期的发掘中,石窟里还有小型佛塔和灰泥装饰。考古工作者也对石窟旁边的地面寺院也进行了发掘,在庭院区内围绕佛塔的有讲堂类建筑等,也有居住生活、修行学习的僧房痕迹,但是看起来是一个具备综合功能的寺院。

考古发掘出土很多东西一部分存放在铁尔梅兹和塔什干国家博物馆,一部分放在俄罗斯米尔塔什博物馆,出土品既有泥塑佛像等物品,也有石灰岩材质大的建筑构建装饰、佛传故事和菩萨、供养人石刻,石刻和泥塑都会混合在一起装饰寺院。但是比较来看,该地区的廊道式建筑中的柱础体积不大,如果考虑阿姆河地区希腊化时代的建筑柱础,会感觉体积变小了很多,同时体量轻盈很多。一些庭院中散落有大量的柱础,但是发现的柱子却很少,有可能只使用石料做了柱础和柱头,中间的柱子使用了木材,因为观察这些柱头和柱础,它们中心也有连接的空穴,应该是组合使用。这些柱础或许也与寺院建筑的空间和面积相适应,这些寺院的功能上讲,除了信仰外,一部分建筑房间推测供给给人们居住使用,也是生活区。所以寺院建筑功能有区别,但根据现有材料还不能纯粹认定建筑的准确使用功能。

据法浩特教授介绍,这些建筑石灰岩并不是卡拉丘地当地出产,石料来自于附近的山区,从别处开采后运来,并且极有可能是在运输时,就是已经接近于加工好的物品。这些石料来源主要有两处,分别是上游15公里和20公里的地区。那时候它们开采完后,用河道运过来,通过水运和船,会比较方便,该地区大量的河道可以为运输提供便利。我们接下来也会考察这个20公里的石料区域,这些材料的交换和贸易非常有意思,或许该地区会存在有组织的加工和制作佛像建筑的行业。 我们可以在裸露地层总会看到大量的文化层堆积,有陶片和灰烬堆,以红色陶片为主,厚度约在0.5~2厘米之间。

西丘的部分僧院建筑的石灰岩柱础

铁尔梅兹地区出土的石灰岩材质的佛塔建筑构件和灰泥佛教造像

北丘的土坯子僧院建筑和佛塔

我们最后走到卡拉丘地北丘的佛塔区域,大家身体有些累了,但是由于在遗址中不同类型的文化信息一直出现,并没有让人感觉到疲惫。北丘遗址有面积最大的僧院,僧院整体东西长约45米,南北约50米。僧院布局为方形,中央是方形中庭,中庭长20米,宽约18米,外侧有回廊建筑环绕,围绕着僧院在山丘的东侧、南侧和北侧都有大的建筑平面为方形的佛塔,现在都仅残留塔基,从塔的形制来考虑,北丘建筑的年代稍晚,约在4~5世纪兴建。

在西北侧一些僧房房间里,还有1米左右大小的佛龛,但龛内已经空无一物。此外,在僧房的区域内,有两间房子现在为日本立正大学考古队的临时仓库。立正大学考古队也是在加藤九祚先生带领下重新在这地区展开持续五年的考古工作,从2014年开始对之前的苏联考古工作区域进行重新发掘,获得一批新的资料。日本考古队尤其重要的是发现了新的僧院建筑,说明北丘现有建筑平面的西部还有一处建筑群,这样就扩展了寺院面积。在这里陆续出土一些壁画、生活用品和埋葬的人骨等,经过碳十四检测后这些都是寺院废弃后7世纪前半期的活动地层,似乎说明还有秘密信仰存续。

我们再走到北丘西部区域,在寺院内有安纳耶夫教授曾经发掘过的佛塔,这几座佛塔在石窟前面,规模并不是很大。现在大部分都已回填,现场仅剩一大片土碓子,看不出来过去辉煌的佛塔痕迹。这些佛塔面积较小,有可能是在当时作为室内礼拜用。同样在考古行业,发掘者拥有绝对话语权,安纳耶夫教授到了这里很兴奋,边走边说,帮助我们还原过去,但我们的思维几乎是跟不上的,因为对于我们来说,第一次进入这个遗址,遗址本身还是荒废的,需要七零八落的拼凑组成整体。而对于教授来说,他已经走出历史,多少年来一直在生活中感悟这些古代遗址的存在。他想象的寺院更像是一个与周围发生千丝万缕的综合体。综合体的概念更超过整体建筑的概念,是人与物、与自然、与古代社会的综合关系。我站在那里努力的想像,即使基于自己所学的佛教美术常识,我也不能全部理解这些存在。在历史废墟和遗址中,在短时间内的感受中,每一个人对于历史往事的叙述是不同的,而且亲历者和旁听者的感触也不一样。

北部山丘区域有该山丘最大的佛塔,这座佛塔现只剩下塔基部分,上半部分塔身和塔刹已经损坏消失。这个佛塔基坛是方形的,东西约为13.4米,南北约为12.3米,残高约为1.5米,按照建筑比例推断高度在10米左右。佛塔基础部分也分为两层,塔基外沿是用石灰岩修葺,比较明显。周边还有一些灰陶地板砖,早期地板砖是约迦腻色迦1世时期修建。

大的佛塔里面还包裹着一座小型佛塔,小佛塔应该年代更古老。这种大小年代不同的佛塔的建筑“包裹”方式也是古代佛教信众的习惯,后代人尊重先贤们的遗产,在修复时往往将前代遗留的佛塔包裹起来。但是这处佛塔塔身整体都是使用日干砖进行修建,与犍陀罗地区使用石料修砌的区别很大,虽然有就地取材和因地制宜的考虑,但建筑材料的变化会影响到美术形式的变化。从犍陀罗到铁尔梅兹在这两处的中间地段的阿富汗是一个建筑形式转化中继点,同时阿富汗佛塔塔基也基本是使用石灰石、杂石堆砌,在佛塔塔身部分、制作顶部塔刹和象轮的时候有可能使用不一样的木材和金属材料。同时这座佛塔特别之处是在发掘的时候,在佛塔的前面,出土很多大陶瓮,大概有十几个。这些陶瓮的表面还有墨书佉卢文字,结合其他出土的巴克特里语碑文,可以确定基本是佛教大众部派的寺院。跟据Sims-Williams教授的解读该寺院过去名字为[χο]αδηοοιγγο βαυαρ(ο) “王的寺院”(lord’s vihara),卡拉丘地可能是属于皇室供养的寺院。但现有材料并不能准确反映出来是属于哪位帝王,有可能是属于贵霜时期的君王或某位地方君主,根据这些也可以知道当时地区王族有可能支持推崇佛教,王权与宗教信仰保持若即若离的关系。

现在大佛塔的塔基被保护了起来,上面建设有铁架子凉篷进行保护,这些现代金属结构像是一把雨伞,可以为古代文物遮风挡雨。这件荒野中孤零零的“伞盖”建筑,也成为可以从远处辨识该遗址的最主要特征。

安纳耶夫教授告诉我们如果从寺院建造时间上考虑,他们认为不远处的费亚兹丘地寺院(FAYAZ TEPE)的建造时间是1世纪早期,而卡拉丘地寺院建造是1世纪中期。两座寺院建立前后有一定年代差,有可能是寺院进一步的规划延伸和建筑规模扩大发展,新的寺院区域与原来寺院似乎有着不同的功能,但是更细微的区别还需要综合起来更多因素考虑。这座巨大的遗址,通过考古发掘揭示出的方方面面信息显示,当时这里聚集着一批卓越的知识分子和宗教人士。应该在当时巴克特里亚地区也是一个宗教文化艺术中心,或许也是连接南亚印度大陆、中亚和西方物质交流的一个交通、商贸和文化枢纽。因为是处于阿姆河流域东西方商业和贸易中转位置,所以能够获得更多的资源和财富,这些为寺院供养和修建寺院提供了物质基础。

关于整体遗址的几个发展阶段和各时期的特征,以及考虑到该寺院几次被中断发展和被破坏的时间,应该和当时整个亚洲局势联系起来进行思考。波斯萨珊崛起后向东方扩张,沙普尔1世入侵该地区时,曾经破坏大量的城市和寺院。据阿纳耶夫教授讲述,根据过去的考古经验,阿姆河流域很多寺院最初都被毁于沙普尔1世入侵的这一阶段。很多佛教内容的雕刻被后期用来做萨珊时期建筑构件、港口建筑石阶等,失去原有信仰功能。虽然萨珊伊朗占据该地区,在一些石窟和建筑上曾留下一些巴列维语题记,但琐罗亚斯德教并没有在铁尔梅兹流行,很有可能短暂的军事占据之后,后期伊朗文化宗教没有在该地区获得长足发展,佛教信仰又在短时间内恢复并获得支持,然后开始重建修复寺院。这些寺院石窟最终废弃时期是在7世纪,在阿姆河流域地区后期伊斯兰化过程中,大部分佛教寺院被彻底毁弃,少部分被改造成清真寺。铁尔梅兹古城被毁是在12世纪成吉思汗西征时期,从整体来看,中亚城市兴衰基本也都可以与东西方政治势力兴衰进退相关。

我们考察结束后,准备去下一个遗址点,我走在安那耶夫后面,不时的回头张望,看着这座遗址渐渐消失在视野,消失在我们的背影里。不知道下次再来是什么时候,安那耶夫一直微笑着安慰我,提醒我注意走好脚下的路,还开着玩笑说玄奘估计当年也是这样恋恋不舍吧,所以在《大唐西域记》中记载说呾蜜国(古代铁尔梅兹国名)有十几座佛教寺院,这些年乌国考古学者也一直在寻找,接下来我们要合作去找到更多啊!

后记

此次考察中受到中国人民大学李肖、刘志佳、林铃梅和北京大学罗新、王一丹等师友指教,考察团成员谷小云老师于去年9月逝世,谨以此文纪念。另,2018年铁尔梅兹佛教文化遗产考察团受到邓喜红女史资助,深表感谢。

(作者:邵学成,丝路考古专家,本文仅代表作者个人观点,与北京大学区域与国别研究院立场无关,文责自负。引用、转载请标明作者信息及文章出处。)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司