- +1

一条上学路,两种制度间:深港跨境学童的迷惘与追寻

很少有这样一条上学路,同时跨越两个城市、两种社会制度。

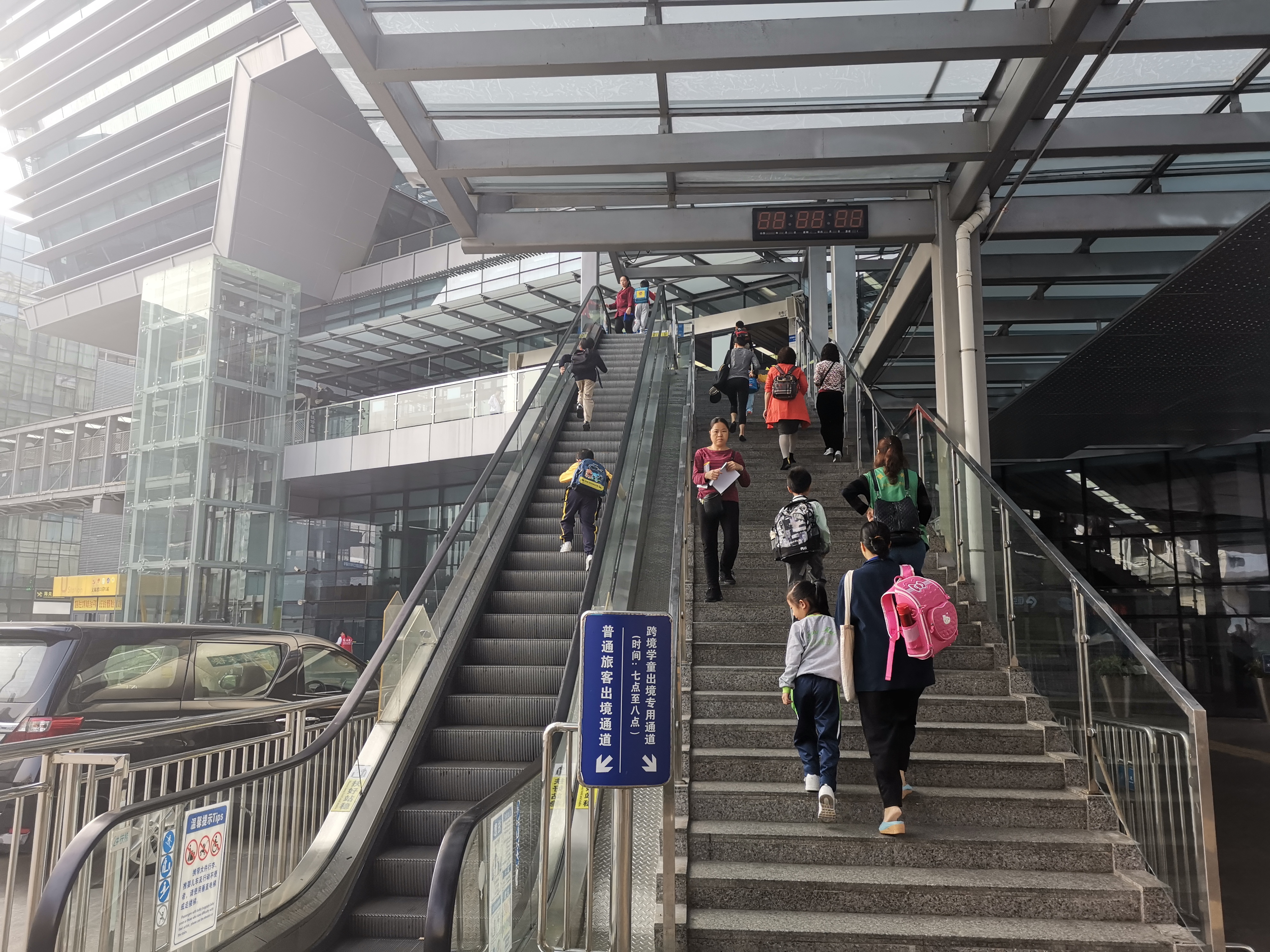

但在深圳,这样的场景几乎每天可见——清晨,近3万名跨境学童,如潮水般涌向福田、罗湖等6个口岸,跨过深圳河,出关到香港上学,下午再返回深圳家中。

他们是坐在口岸大厅地上,等待保姆阿姨带队过关的幼稚园学童;是背着或用推车拉着撑得鼓鼓的书包,挤进人流的小学生;也是穿着港式校服、脚踩黑皮鞋,三五成群或独自过关的中学生。

游走于两地之间,他们时常感受到不同文化的碰撞和冲击。当跨境路途的疲惫变得习以为常,难以消解的,是身份认同的困惑与迷茫。

一位跨境12年的学童说:“像我们,既生活在内地又生活在香港,好像两边都不属于,两边都不被理解。”

如今,第一代“深港人”已经长大成人,他们还在追寻一个答案。

最早的跨境学童,出现于1990年代,主要是父母中一方为香港人的“单非”儿童。

20岁的小岑就是“单非”——她父亲是香港人,母亲是东北人,两人相识于深圳一家贸易公司。

2000年3月,小岑在深圳出生,随父亲获得了香港居民身份。

3岁时,她到家附近一家私立幼儿园读港澳班。6岁开始跨境上学。

那时,跨境生不多,香港一些小学生源不足,会“北上”深圳招生。小岑母亲在来小区招生的学校中选择了凤溪创新小学,看中的,是学校的大操场和足球场——这在香港其他学校很少见。

上学第一天,早上八点,小岑被叫醒。洗漱后,背上书包,脖子上挂上证件袋,装着回港证、禁区纸和港澳居民往来内地通行证。

八点半到小区楼下等候,坐上专门接送跨境学童过关的保姆车。车沿途到不同小区接孩子,10多分钟后到罗湖口岸。保姆阿姨清点人数后带队过关,之后再坐保姆车,一个个送到学校。

等到下午下课后,学生们到操场排成20条队,3条是家长接的,其他的都是保姆车接。老师念到保姆车名和姓名,他们就排队上车。

2007年福田口岸开通后,家住附近的小岑步行到口岸,再坐保姆车。四年级开始自己过关,之后坐一站港铁到上水火车站,再走15分钟到学校。

那时,她感觉校园里的跨境生越来越多,“几乎一半是跨境学童,每个角落都能听到普通话。”

小龙的跨境生涯开始得更早——3岁开始到香港一家佛教幼儿园读全日班,上午9点到下午4点。

每天早上6点半,妈妈叶菲起床为他准备包子、面包等早餐,然后给睡眼惺忪的他穿衣服。车上和学校不能吃早餐,他养成了边上厕所边吃早餐的习惯。

15分钟收拾完,7点坐上保姆车,一个多小时后到关口,过关后再坐一小时到学校——他每天路上往返至少四个小时。上小学后,起床时间提前到5点45分。

“孩子两边走,这是我们最难受的。”叶菲试过送孩子上学,路途的艰辛让她觉得受不了。她认识一些家离口岸更远的孩子,上学路上得五六个小时,还得换乘。

她心疼儿子睡眠不足,嘱咐他一上车就睡觉。但儿子依然比同龄孩子矮,9岁时身高还不到1米4。缺乏锻炼,让他身体瘦弱,容易生病。

上学路上,一些孩子会走丢、晕车,最麻烦的是丢了出入境证件,一旦丢失,“要不没法上学,要不滞留香港”,补办要预约。

为此,家长们自发建立证件丢失群,在证件后贴上电话,反复叮嘱孩子,“上车、到校后第一件事就是看证件。”

遇上高峰期,过关排队要很久。为此,深圳一些口岸开通跨境学童专用通道,方便学童快速过关。

选择

30岁赴港生下儿子小龙,叶菲经过了深思熟虑。

她是深圳人,丈夫是浙江人,两人在深圳一家银行任中层管理人员。公司3000人,她是第一个到香港生孩子的,看中的,是香港教育和文化的开放,更多元化的选择以及出国便捷。

赴港生子始于2001年7月,香港终审法院裁决,父母皆为内地居民、在香港出生的“双非”儿童庄丰源拥有香港居留权,打开了内地孕妇赴港生子的大门。

随着2003年香港向内地游客开放自由行,以及内地计划生育政策的影响,越来越多内地孕妇赴港生子,直至2013年特区政府实施“零双非”政策。

香港司法及法律事务委员会数据统计,12年间,202314名“双非”婴儿出生——他们构成了日后跨境学童的主力。

与此同时,港籍学生在深圳无法享受免费义务教育,在香港却能享受12年免费教育,致使跨境上学的越来越多。

深圳罗湖区跨境学童服务中心提供的数据显示,2017到2018学年,跨境学童总数达27909位,其中幼稚园4610名,小学19215名,中学4084名。

叶菲赶上了赴港生子大潮。2010年1月,香港医管局解除自前一年9月开始实行的“限制令”,欢迎内地孕妇赴港生子。

她提前七八个月预约床位,花费10万港币,在香港一家私立医院生下了儿子小龙。

最初做这个决定时,她有过踟蹰,担心会被歧视。为此,她偷偷去香港检查,没有告知任何人,想着若形势有变,就果断放弃。

孩子一出生,她就到香港九龙、沙田一带看房。等孩子上幼稚园时,她花300万在粉岭买了套40多平方米的房子,以备幼升小派位到周边学校。

孩子6个月大时,叶菲送他去上早教班,还买来英语书和光碟。钢琴、画画、跆拳道、剑术等一二十种才艺,让他体验个遍。每晚吃饭时,放翡翠台的新闻,让他了解时事政治,练习说粤语。

小龙2岁多,叶菲开始选幼稚园。那时,香港北区的幼稚园离深圳最近,被跨境家长争抢,一些父母、黄牛在开放派表前几天就开始排队。

叶菲投了北区几乎所有的学校,有的时间冲突,她就编个时间表,找香港的亲戚帮忙排,自己带着孩子去完这家赶下家。

因工作原因,她和丈夫去香港需公司审批,只能反复求领导批准,每周跑公安局办签证。

她一口气报了21所学校,面试了14家,通过了3家。而她有认识的朋友,面试了10多家,没一家收。

报名、面试、复试、注册……叶菲不得不频繁去香港,偶尔她会动摇,让孩子回来上学。

但2012年开始,深圳本地教育资源紧张,公立学校不再招收港澳籍学生,“只能一条路走到黑”。

她最终选择了粉岭一所幼稚园,每月交1000元,相比香港私立幼稚园一个月1万的学费便宜许多。

幼稚园期间,小龙参加了钢琴、武术、画画等才艺考级,“能学能拿的证,他都有”。幼升小时,他被派到北区一所名校,学校约30%的学生为跨境学童。在一些普通学校,跨境生比例高达80%。

叶菲听说,以前香港小学一个班只有10来人,因为跨境学童多了,变成30多人,有的学校不得不开设新班。

“真正有钱的,会去香港租房买房,母亲全职陪。条件没那么好的,才会跨境。”叶菲说,一些父母为了孩子深港两地分居,爸爸带着小的在深圳,妈妈带着大的在香港。她也想过带孩子到香港的房子住,但不想家庭分散,最终还是放弃。

2017年,深圳市出台政策,港籍学生可按积分制入读深圳市公立学校。一些跨境学童回到深圳上学;一些父母担心政策之后会再变,持观望态度。

叶菲和丈夫有些动摇,最终遵循儿子意愿,让他继续跨境。

差异

叶菲发现,香港小学实行校本教育,更注重个性化发展,孩子的成长肉眼可见:他成绩优秀,有自己的兴趣特长;会做义工帮助人,看到有人插队会劝说;不乱拿东西,别人给东西,会思考该不该接受;老师拍的暑假兴趣班课堂照片中,其他人随意坐着,只有他坐姿端正。

但并非所有跨境学童都成绩优秀。由于放学后赶着回家、没时间补习,学习时间比本地同学少,加上一些跨境父母不懂粤语、繁体字或英文,难以辅导功课,“跨境学童成绩好的并不多”。

“双非”妈妈夏源有更深切的体会。八年前,她赶上赴港生子末班车,在香港生下二胎女儿。

小女儿3岁开始跨境上学,她比在深圳上学的姐姐更独立、懂礼貌,书包自己背,很少让人帮忙。幼稚园老师评价她:“成绩不算好,也不调皮,属于最容易被忽略的那种。”

夏源能感受到两地教育在孩子身上的投射——香港对阅读、科学抓得紧,中英文教的深,学业压力小很多。小女儿每天比姐姐早起一个多小时;大女儿作业多,经常刷题到十点多。

二年级时,大女儿50字的看图写话还不会;小女儿200字的作文,稍加指点,就会写。大女儿只知过元宵节要吃汤圆;小女儿上课时动手做过、煮过,知道汤圆熟了会上浮,没熟的会沉底。大女儿至今不知“八国联军侵华”是哪八国;小女儿能说出八国的名字,还能讲述整个过程。

不过,有一次小女儿回家后告诉她,小区在深圳上学的孩子笑她20以内的加减法不会算,说她笨,不跟她玩。夏源一下子有了压力。

小岑第一次感受到两地间教育的差异,是在一年级第一节英文课上。老师让在练习本上写下中文名和英文名。她写了中文名后,不知道英文名怎么写,便写上中文拼音。

英文老师将她叫到讲台,问为什么重复写两遍。“我压根没想到他们从幼儿园就开始这样写了,当时班上就我一个人这样写。”

香港小升初为“自行分配”和“统一派位”相结合,中学被划分为band 1、band 2、band 3三个级别。band 1名校多在九龙、港岛一带,离深圳太远,也很难进,跨境学童大部分在北区学校。

小岑考入粉岭一所band 2学校,每天下午三点半放学,5点到家,做完作业到了七八点,“跟香港本地同学相比,感觉时间上差了一大截,会特别累。”

16岁的“双非”女孩黄悦琪,初中开始跨境。她申请了三四所学校,没成功,被派到一所band 3的中学。学校80%的学生为内地生,以至于一些说粤语的本地同学也开始说普通话。

刚去学校时,她听不懂老师说的话,想回内地上学,一个月后才适应。她发现,香港老师很有耐心,学习不再是唯一追求,学生可以参加舞蹈、篮球、摄影等协会,发展自己的兴趣爱好。

双城生活

小岑最早感受到香港与内地间的文化差异,是在家里,父母的饮食、生活等习惯大不相同。

在家里,她和父亲说粤语,和母亲说普通话;在学校,和跨境学童说普通话,本地同学说粤语——她的普通话比粤语好很多。

小学时,她发现本地同学的生活要精致得多:他们吃百奇饼干时,内地还没有;他们的饭盒上映着hello kity图案,自己是最普通的塑料饭盒;他们用漂亮的午餐袋装午餐,而她直接塞书包里;他们用卡通小方巾擦嘴,她用纸巾,她让母亲给自己弄条手帕,结果母亲找了条洗脸的毛巾……“我家也不差,怎么我看起来这么土?”她一度困惑。

“妈妈,我们家是不是很穷?”叶菲也曾被儿子这样问到。

几乎每天,他们都在两种生活中切换——白天在香港上学,足迹集中在学校、车站,其他地方很少去;下课后赶着坐车,很少参加学校、班级活动,显得有些格格不入。晚上和周末在深圳,这里有家人,消费不高,适合逛街、玩乐,但朋友不多。

上学路上,小岑经常独来独往。她的朋友圈主要是跨境学童,中学时的两个好友都是打游戏认识的。

跨境学生和本地同学有各自的圈子,她“两边都聊得来,但又不是很聊得来”。

本地同学讨论的TVB热播剧,她有些看不到;他们从小看日本动画片,而她看《黑猫警长》;他们聊《高达》时,她在聊《铠甲勇士》……“基本上成长经历都不同,你让我们怎么聊?”

中学第一天,她被同学问到有没Facebook,本地同学常用的Instagram、WhatsApp等社交软件,她一个都没下载,还是习惯用微信、QQ,逛贴吧、知乎,刷微博、B站。这两年新潮的粤语和梗,她也不懂。

她发现,班上活跃的大多是本地学生,一些跨境生因为语言问题,丧失了表现机会;有的老师也更喜欢叫本地学生回答问题。

她曾尝试过融入本地同学的圈子,发现看法、价值观很多不一样——这样的差异同样存在于与内地同龄人之间。

中四女孩张子涵从中一开始跨境,至今没能融入本地同学。平时她一个人上学,周末在家打游戏或约以前的内地朋友玩,学校活动能推就推。

另一名中四女孩平时看不少香港新闻,却仍觉得“除了学校,整个环境很陌生”。

“他没什么社交。”叶菲说,小龙每天下午到家已到6点,小区的内地孩子已经玩过了,没人跟他玩;在香港,也只有同学课间说说话。有时,他会抱怨“没什么朋友,没得玩”。

周末,他通常会学英语、钢琴、篮球,有时也参加跨境学童服务中心组织的活动——这几乎是他唯一的社交平台。

2009年,香港国际社会服务社及深圳市罗湖区妇联合作成立了罗湖区跨境学童服务中心,为跨境家庭提供法律咨询、亲子教育、少儿培训等服务。十余年来,累计服务超过十万人次。

中心负责人、香港服务社内地服务发展总监王艳冰介绍,服务中心有20余名香港社工,帮助深圳跨境学童及家庭学习英语、粤语、繁体字,搭建跨境家庭互助网络,组织培训、赴港亲子互动等活动,让他们更了解、融入香港社会。

小龙每周六会到中心补习英语,叶菲也会带她参加中心组织的活动,多认识些朋友。

担忧

2019年3月上映的电影《过春天》中,16岁的跨境学童佩佩,为了赚钱去日本看雪,成为一名“水客”, 将手机塞书包或绑身上,从香港偷带进深圳,从中获取酬劳。

现实中,当年2月23日,一名12岁女孩,书包中藏着142支孕妇血样,出境去香港时,被罗湖海关工作人员发现。女孩称受人委托帮忙带出境,过关后交给一名叔叔即可拿到报酬。

小岑上小学时,老师常嘱咐他们,“保姆阿姨给你塞东西,不要拿,不要走水货。”

她听说,一些保姆阿姨会往小朋友书包里塞烟酒之类的东西,到了后再拿出来卖给水货佬;还有中学同学,因为走水货被抓。有一次在车站,她亲眼看到一个中年男子,将几十部手机绑腰上、腿上,然后用衣服遮住。

叶菲觉得,水客们的行为会破坏跨境群体的名声。

事实上,从生下孩子的那一刻起,她一直担心,孩子会因“双非”身份被贴标签,“这是我最怕的”。

2001年时,“双非”儿童只有620人,到2011年时高达35736人,导致香港医疗资源紧张,本地孕妇床位难求,本地学生学位紧张,引起部分港人的忧虑和不满,这些情绪被转嫁到跨境群体身上。

很多跨境父母不愿让人知道自己的“双非”身份,“有时我们会觉得是不是占用人家资源,不敢有什么要求了。”

在网上,叶菲看到了一些不友善的言论,她觉得委屈,打定决心做个无感的人,“忽略我们,也许对我们是最好的。”

她甚至担心,孩子将来若从政,“双非”身份让他难以表达一些政治理念。

电影《过春天》中,一个跨境男孩放学后过关时,说了句普通话,一旁的母亲马上提醒他:“不是跟你说要讲粤语吗?”男孩回:“这里都已经过了香港啦。”

叶菲也会这样提醒小龙。儿子告诉她,跨境生在学校成绩不好时,会被人看不起。她担心儿子因此自卑,让他学习各项才艺,提升自信心。

“这几年,(歧视)这种事情少很多。”小岑说,升入高年级后,同学们思想成熟了很多,自己也会过关到深圳玩。

一名中三的跨境学童形容,他们“生活像深圳人,思想像香港人”;另一位说,“喜欢香港的教育制度,但不喜欢待在香港,平时生活喜欢深圳”。

“我对自己的定位是有着香港身份证的内地居民,但有时候也有谜一样的优越感。”一位中四的新移民女孩说,中一刚去香港读书时,她谎称是本地人,强迫自己说粤语,直到发现学校里内地移民很多,才有找到组织的感觉,和他们组成小圈子,说普通话。

叶菲也问过儿子这个问题,10岁的小龙说:“我是中国香港人,首先我是中国人,其次是香港人。”

深圳大学心理学副教授迟新丽认为,跨境学童往往会受到所处社交圈的关注,身边的人会有意识地把自己同他们区分开来。很多时候并不是他们自己选择了香港身份,而是父母、身边的人以及所处环境推动他们靠近香港身份。

这是一群被历史选择的人。生于特定历史时代,受两地政治、文化等诸多因素影响,他们大多认可香港的教育,享受香港身份带来的种种便利,又留恋内地的亲近感,在身份认同上或多或少有些困惑。

“深港人”

去年3月下旬,小岑在深圳准备5月的港澳台联招考试。

跨境学童的身份,让她比常人有更多样的选择,也因此陷入迷茫。

2018年中六毕业后,她参加了香港中学文凭考试(简称“DSE”)。DSE不分文理科,除语数外、常识必考外,可选报物理、化学、中国历史、地理等科目,之后报考香港、内地或国外的大学。

小岑想考内地大学,但父母希望她在香港上大学,身边同学也都报香港的大学,她跟风报了三所,因数学拉后腿,遗憾错过。

那一年,班上35人,考上香港本地大学的不到10个。跨境生,很多想回内地上大学,觉得有归属感。

小岑决定复读,考中山大学、暨南大学。她报了旺角一家专门针对港澳台联招的辅导机构,周一到周五,每天补六个小时,上五门课。同一级的补习生有90多人,几乎全是跨境生和新移民。

补习机构离深圳的家坐车得一两个小时。为省时间,2018年9月开始,她住进爷爷在香港维港附近的公屋,每周末回深圳补习数学,由每天跨境变成了周末跨境。

两地的教育差异再次冲击着她:联招考试的科目和DSE不同,需要考地理,小岑之前没学过,历史也跟之前所学的差异很大;题目设置上,联招考试知识点更细更偏,很多需要记忆,而DSE着重分析理解;答题方式上,DSE更开放,她经常感觉思维受阻,“必须把以前的知识清除掉,重新吸纳新的。”

最头疼的是数学,DSE的数学只有内地高一高二的难度,她完全跟不上,“已经放弃了。”

去年9月,她考上华侨大学,未来想留内地工作。但她也有顾虑,香港人的身份在内地求职或有不便。

“会让下一代跨境上学吗?”

问及于此,几乎所有的跨境学童说:“千万不要,太累了。”但他们希望,下一代也能去香港上学。

叶菲犹豫,要不要到福田口岸附近租房,减少孩子上学路上的时间。她不确定,等孩子学业压力大了,是否会继续让他跨境上学。

她反复强调,跨境群体没有电影和新闻报道中那么负面,“我们很积极、乐观向上”。她觉得,学童们身心经历更多磨砺,亦有更开阔的视野,“是非常珍贵的财富”。

在迟新丽看来,困扰跨境学童的身份认同问题,或许会随着粤港澳大湾区的逐渐融合而淡化。他们将成为第一代“深港人”,将深港拉得更紧密。

(为保护受访者隐私,文中部分人物为化名。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司