- +1

京法巡回讲堂 | 侵害著作权的法律责任承担中,“赔礼道歉”到底意味着什么?

在侵害著作权案件

法律责任承担问题中

“赔礼道歉”的适用原则

及标准究竟是什么?

让我们一起听听

这位法官如何解读

文化产业版权保护与管理公益直播课是由中国人民大学国家版权贸易基地主办,由中国版权协会、中国出版协会、中国文字著作权协会、中国音像著作权集体管理协会、中国广播电视社会组织联合会制片委员会、中国音教协游戏工委、中国文化管理协会演艺工作委员会、国家版权交易中心联盟支持推出的,旨在助力新冠肺炎疫情防控、推动文化企业复工复产。

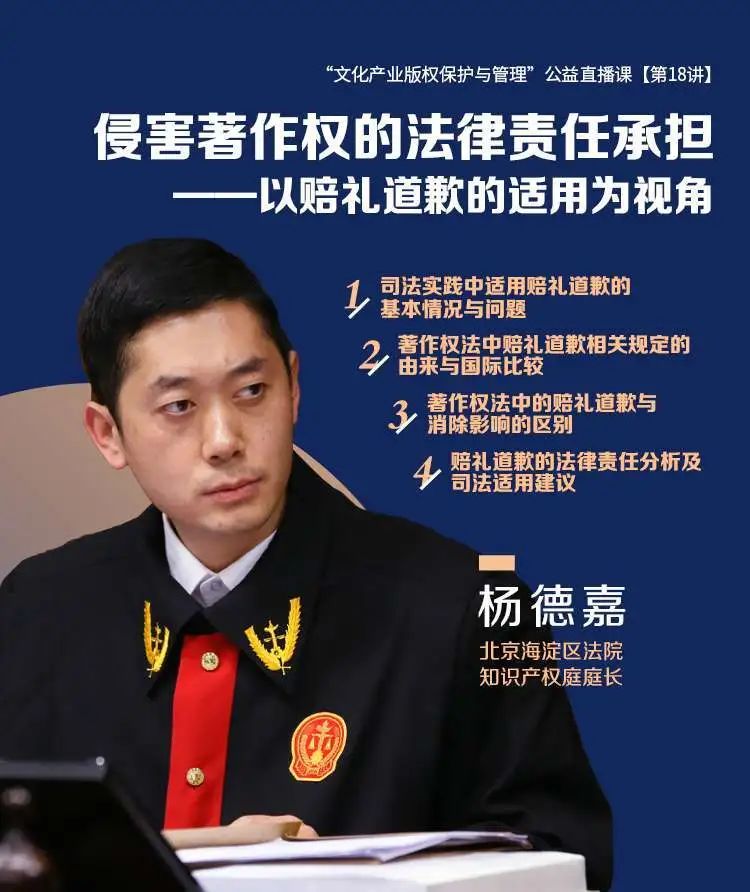

此次授课,杨德嘉法官介绍了侵害著作权案件中“赔礼道歉”制度的表现形式、相关数据分析、在我国著作权法领域的历史沿革以及域外规定等内容,提出了适用该制度的标准及建议。

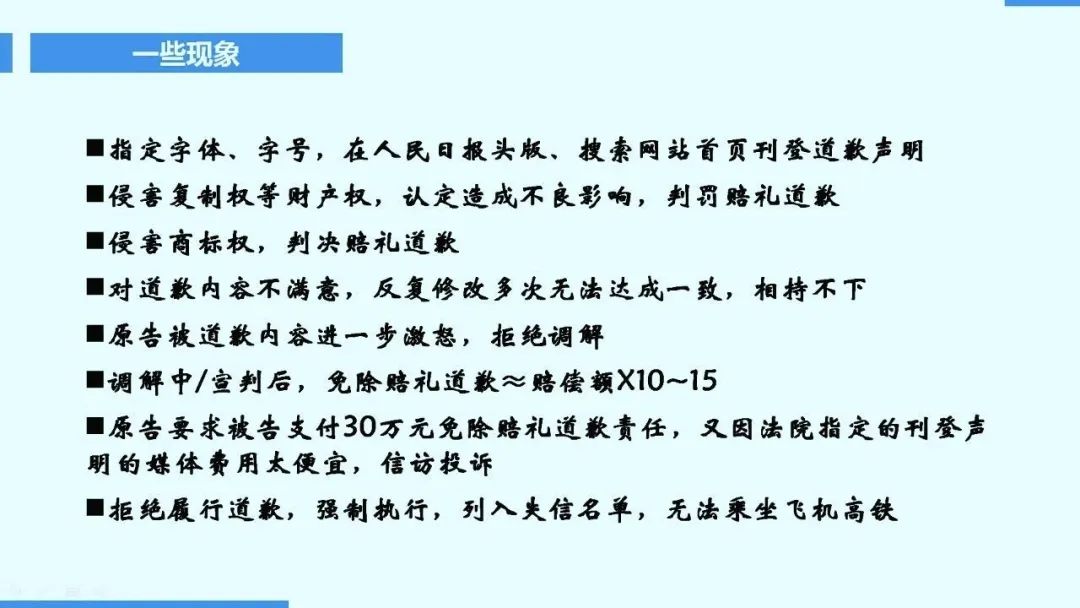

此外,还经常发生原告对被告撰写的道歉内容不满意,经过反复协商、多次修改,仍然无法达成一致意见,矛盾反而愈演愈烈的情况。甚至曾经在调解过程中,被告主动出具了道歉声明,但原告却被声明内容进一步激怒,从此拒绝调解。

在原被告协商的过程中,双方就免除赔礼道歉责任进行讨价还价的情形也屡见不鲜。在不少案件中,被告要“开价”到通常赔偿金额的10倍到15倍,原告才肯同意免除被告公开致歉的责任。

近几年,还出现过被告在判决生效以后,拒绝履行赔礼道歉的责任,被原告申请强制执行,最终被列入失信被执行人名单,无法乘坐飞机、高铁的情况。

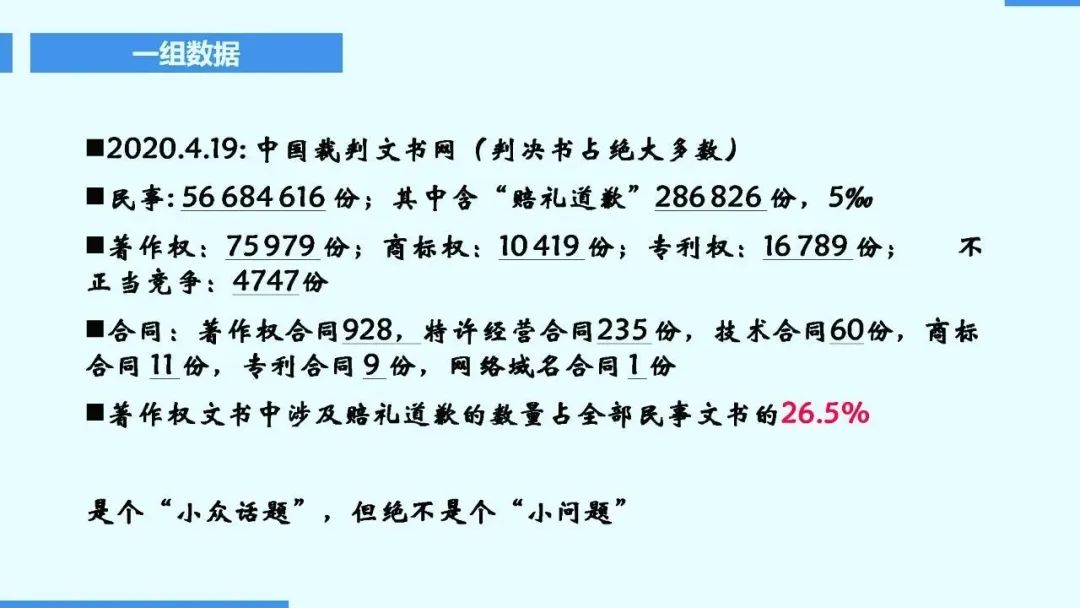

No.2 “赔礼道歉”制度的数据分析

因此,该问题虽然是个“小众话题”,但绝不是个“小问题”。

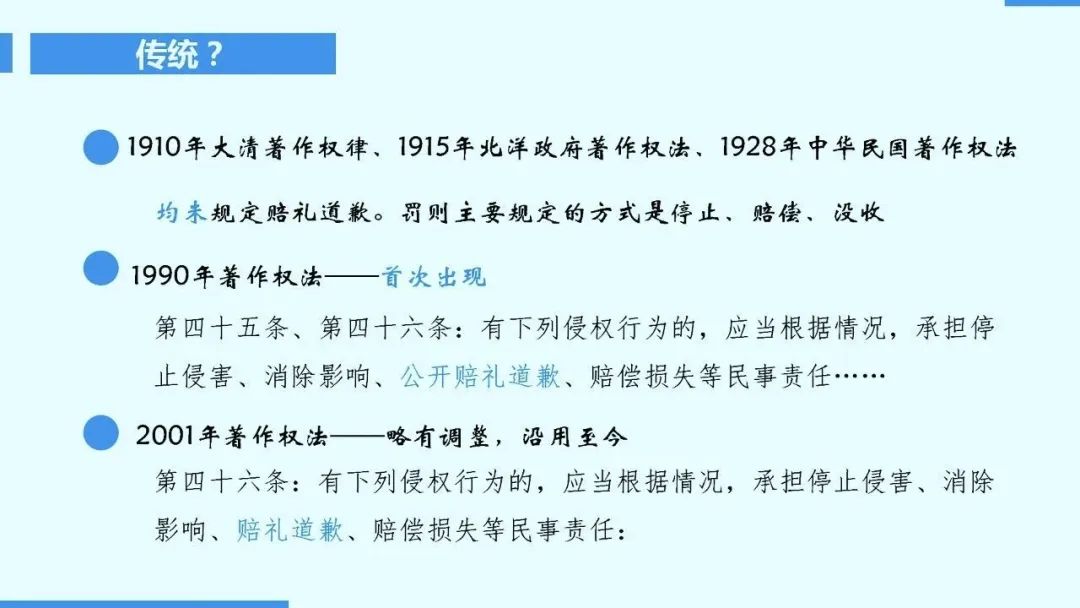

No.3 “赔礼道歉”制度在国内的历史沿革

赔礼道歉的首次出现,是在1990年的《著作权法》中,当时的规定是“公开赔礼道歉”。后来在2001年《著作权法》修订的时候有所调整,去掉了“公开”两个字,变成了“赔礼道歉”,一直沿用至今。

No.4 “赔礼道歉”制度的域外规定

总的来说,即便是对侵害著作人格权有专门规定的国家,要求侵权人就此承担的责任,最多也就是消除影响,而不是赔礼道歉。我国对赔礼道歉这种责任的设置是非常独特的。

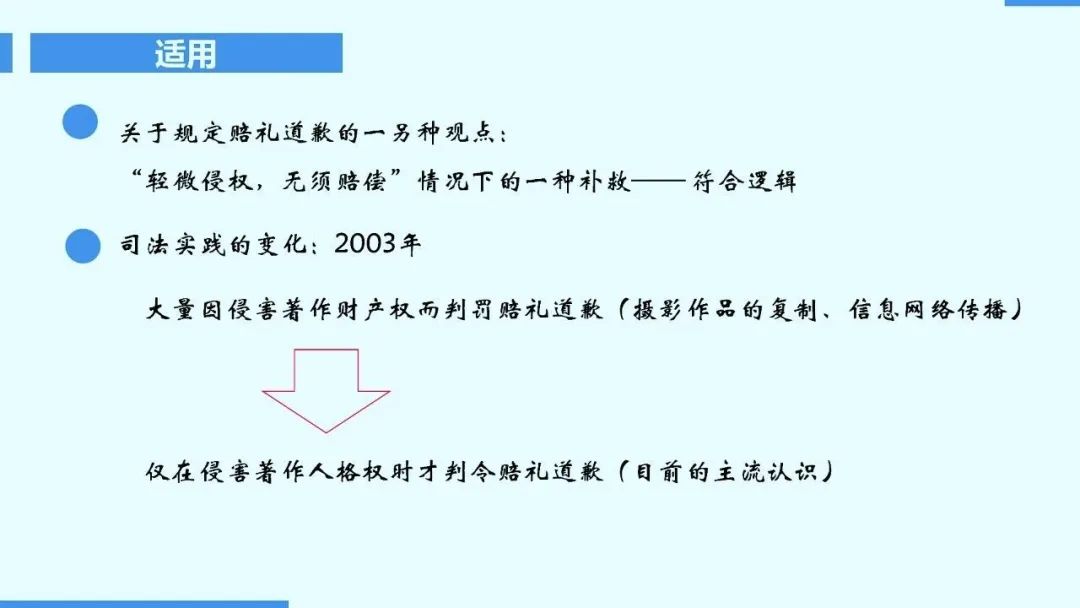

No.5 “赔礼道歉”制度的适用

原因在于针对“轻微侵权、无须赔偿”的情况,希望能够通过选择适用“赔礼道歉”作为一种补救方式。

在目前的司法实践中,此项制度的适用已经产生了巨大变化:在2003年之前,有大量因侵害著作财产权判赔赔礼道歉;而在2003年之后,一般仅在侵害著作人格权才判令赔礼道歉。

No.6 “赔礼道歉”制度的本质分析

从“供给侧”角度(做出道歉的一方)分析:

赔礼道歉实际上是在认识到自己做了错事之后,一种发自内心的心理需求,是自我道德的要求和精神解脱的需要,通过赔礼道歉使自己获得一种良心上的平复,摆脱道德上的负罪感。实际上,赔礼道歉有一个非常重要的特性就是“单向输出”。而事实上,经常会出现无论道歉者多么真诚,也难以获得对方的谅解的情形。

赔礼道歉虽具有化解双方矛盾的可能,但其本质上是一个单方行为,其功能是道歉者给自己的一个交代,而不是以得到对方的谅解、使对方心理得到平衡为终极目的的。

从赔礼道歉的源头和基础来看,其本来是内心情感的一种表达,因此自愿和真诚这两个要素,缺一不可。而真实的感情表达是无法通过法律来强制的,任何强制性的赔礼道歉其实都是变形的、扭曲的、有形而无实的。

从“需求侧”(接受道歉的一方)分析:

提出赔礼道歉的要求大致是基于几种心理。第一是希望得到真诚的歉意,抚平心中的不快或者伤害,这是一种精神上的需求;第二种是如果免去赔礼道歉可以换取额外的经济利益;第三是不关心赔礼道歉是否真诚,重视的是道歉的形式和结果,建立一种道德上的优越感或者是心理上的满足感。

对于第一种心理,我们是可以理解的,但是寄希望于法律的强制力来满足这种需求,恐怕是可遇而不可求的。因为这种情感上的抚慰,往往不是刚性的法律可以提供的。而且有没有受到损害,受到了多大的损害是因人而异的,具有极大的不确定性,很难在法律层面上进行准确的评估和量化。

对于第二和第三种心理,无论是把赔礼道歉当做扩大经济利益的杠杆,还是把它当做多巴胺一样来带来精神的愉悦感,恐怕都远远地偏离了设置赔礼道歉这个法律责任的目的。

从客观效果来说,法律的强制介入,把赔礼道歉这一道德义务转化成法律强制义务,导致道歉方往往提供的是缺乏诚意的、有名无实的道歉,由此自然造成被道歉的一方无法获得诚挚的歉意。

No.7 “赔礼道歉”制度的适用建议

总之,在当前的法律规定的范围内,我们需要秉持一个原则,就是应当少用、慎用赔礼道歉,杜绝滥用赔礼道歉。

线上互动

供稿:海淀法院 韩乔亚

编辑:李婧怡 程颖

官方微信

原标题:《京法巡回讲堂 | 侵害著作权的法律责任承担中,“赔礼道歉”到底意味着什么?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司