- 3

- +12

礼赞最美水利人|郑守仁:国之重器有巨匠!

总有一些事让我们心潮澎湃

总有一些人让我们肃然起敬

他们,是平凡的水利人

却传递出积极向上的正能量

他们,是最美的水利人

正用自己的实际行动践行

忠诚、干净、担当

科学、求实、创新

的新时代水利精神

56载水利工地为家、9000多个日夜守护三峡大坝、两次患癌仍坚守三峡工地、昏迷前夕仍奔走在水利工地……他的生命早已和三峡大坝融为一体!他,就是长江委原总工程师、三峡水利枢纽工程设计总工程师、中国工程院院士郑守仁。

一生治水:不居功,不争名,

始终以党和人民的事业为己任

郑守仁亲眼看到了这座治淮工程建设的过程,深刻感受到中国共产党领导人民治理淮河,变水害为水利是为民造福的伟业。他下定决心:长大了也要献身祖国的水利事业。

1963年,郑守仁从华东水利学院河川枢纽及水电站建筑专业毕业,分配到长江委工作。从此,他的脚步从陆水到乌江渡,从葛洲坝到隔河岩,直至三峡,一生与水利结缘……

郑守仁从事水利工程设计56年,1997年当选中国工程院院士,负责的工程设计项目荣获国家科技进步特等奖和一等奖各1项、二等奖2项;国家优秀设计金奖2项、银奖1项;省部级科技进步特等奖1项,一等奖4项。

发表学术论文50余篇,出版《长江三峡水利枢纽建筑物设计及施工技术》《长江葛洲坝工程关键技术研究与实践》《河道截流及流水中筑坝技术》等专著6部。

荣获新中国成立70周年“最美奋斗者”、全国五一劳动奖章、先进工作者、何梁何利基金科学与技术进步奖、钱正英奖、湖北省科学技术突出贡献奖、省部级劳模、湖北省优秀共产党员、有突出贡献的中青年专家和优秀科技工作者等奖励和荣誉称号。

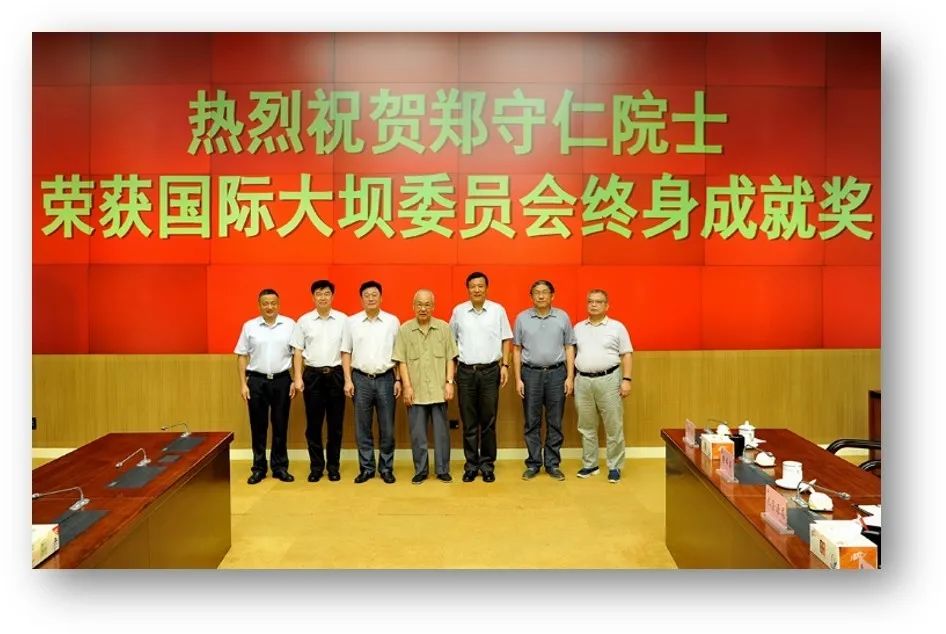

其工匠精神获国际大坝委员会高度赞誉,2017年7月,荣获国际坝工界的最高奖项——国际大坝委员会终身成就奖。

带领设计团队攀登世界大坝建设高峰

1994年,郑守仁全面负责三峡工程设计工作,主持研究解决工程建设过程中所有与设计有关的技术问题,攻克了一道道世界级技术难题。

右岸一期土石围堰优化设计,是进军三峡的第一仗。围堰是右岸一期工程的生命线,也是施工准备阶段的重点项目。三峡一期土石围堰轴线全长2500多米,围护基坑面积75万平方米,如按传统的清基方法,不仅投资巨大,而且工期长。

郑守仁和团队反复研究、试验,提出了优化土石围堰的设计方案“排淤挤淤”和“内堵外排,保留粉细砂”的处理方案,保证了一期土石围堰的顺利建成。经专家评定,《三峡一期土石围堰基础处理及施工方法优化研究》达到应用技术领域国际先进水平,节省近6000万元投资,工期提前10个月,为三峡工程大江截流奠定坚实基础。

三峡工程建设过程中要进行两次大江截流,世所罕见。郑守仁提出的技术方案两次都取得圆满成功。

1997年的大江截流是在葛洲坝工程形成的水库中实施的,水深达60多米,超出一般的特大型工程截流水深的两三倍,江底还有20多米的松软淤沙,截流难度可想而知。面对难题,郑守仁集中群体智慧,首创“人造江底,深水变浅”预平抛垫底方案,保证了大江截流顺利实施。

三峡工程大江截流设计获国家优秀设计金奖,其技术成果荣获国家科技进步一等奖,跻身于1997年世界十大科技成就之列。

继大江截流之后,郑守仁又带领团队成功实现2002年三峡导流明渠截流,被两院院士评为“2002年十大科技新闻”之一。

三次挑战截流长江这一世界难题,郑守仁都是在工地上发现问题、研究问题、解决问题。他夜以继日奔走在工地上,与各方技术人员携手攻关,依靠科学民主的作风和集体智慧克服一个个技术难关,创下十几项优化设计成果,推广应用一系列新技术、新工艺和新材料。

大国工匠:持之以恒、敢于负责,

始终对工程质量一丝不苟

对每一块大坝基础、每一项分步工程、每一次工程验收,郑守仁都严格把关,一丝不苟。当他看到多头转包,施工质量没有保证时,奔走呼喊,直抒已见,不怕得罪人。工程验收时,郑守仁更是丁是丁,卯是卯,凡不符合设计要求的地方,绝不“少数服从多数”。对发现的工程质量问题,除了向各有关单位反复强调进行处理外,他还提出技术处理措施补救,不留隐患。

1997年,郑守仁已是院士,但是三峡工程重点部位的基础验收,他仍必到现场严格把关,并主持编写了130多万字的《水利枢纽工程质量标准及监控》一书。

既要保证质量,又要算经济账。据不完全统计,经优化设计,仅主体工程就节省混凝土100多万立方米,节约投资3亿元。

对于三峡工程,郑守仁看得比自己的生命更重,2019年9月25日,“最美奋斗者”表彰大会在京召开,获此殊荣的郑守仁专程向医生请假两天前往北京参会,在接受记者采访时,他说:“三峡工程是长江水利委员会这个群体的心血,是我们水利人共同的孩子。‘最美奋斗者’这个奖章并不是属于我个人的。”

党员榜样:牢记誓言、淡泊名利,

始终践行入党誓言

对于荣誉,他总会说:“这不是个人的功劳,而是群体的功劳,领导这么信任我,让我负责这项工作,责任是主要的,经济上的需求是次要的。我们搞技术工作的会把这些东西都看得比较淡泊一些。”

56年来,郑守仁不忘初心,始终践行着入党誓言,长年以工地为家,春节、国庆节等节假日都在值班,日复一日、年复一年,超负荷、高强度的运转,展示了一个共产党员的高风亮节,全国水利系统内罕见。

长期驻守工地极为简陋的生活方式,年复一年超负荷的运转,让郑守仁积劳成疾,先后两次患癌。他患有肝病和高血压,但他拒绝住院治疗,长期靠安眠药入睡,即使吃两三粒仍只能睡两三小时。

2005年8月,郑守仁因前列腺癌住进医院。手术前的一个双休日,趁医生不在,他从医院跑回三峡工地,要求千方百计做好混凝土的温控防裂工作。

2015年,郑守仁不幸又患了另一种癌症,手术治疗后至今每三个月仍去医院做治疗。即使退休了,他仍带癌坚持工作,或参加三峡有关技术咨询研讨,或辗转重点工程工地进行技术把关。

许多到三峡工地采访的新闻记者,都曾被郑守仁高风亮节、无私奉献的事迹所感动,他们赞誉郑守仁为:当代大禹、三峡之子、大坝的基石、工地院士、水利工程师的标杆。

三峡工程建成后,郑守仁仍抱病坚守三峡工地,日复一日、争分夺秒地忙碌着整理总结三峡工程有关资料,230万字的《长江三峡水利枢纽建筑物设计及施工技术》已于2019年由长江出版社公开出版,200多万字的《长江三峡工程关键技术研究与实践》雏形初现。

2019年10月,郑守仁再次病倒入院,至今仍在治疗。熟悉郑守仁的人知道,他,正在跟自己的生命赛跑!他,正拼尽全力,续写不变的忠诚与担当!

来源 | 水利部精神文明建设指导委员会办公室

END

原标题:《礼赞最美水利人|郑守仁:国之重器有巨匠!》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 民营经济发展前景广阔大有可为

- 习近平出席民营企业座谈会

- 国台办回应美国务院更新美台关系现况

- 多地自然资源部门回应土地收储涉及的“企业土地成本”:包含出让金及企业投入的各项税费、利息等直接成本

- 加拿大官员:将对美国加征关税作出“有力回应”

- 国漫之光,中国影史票房榜第一;现暂列世界影史票房榜第九

- 茅盾文学奖是中国哪个文学领域的最高奖项?

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司