- +1

大征服:阿拉伯帝国何以征服后罗马世界?

伊斯兰教于7世纪初在阿拉伯半岛兴起之后,阿拉伯人只用了极短的时间,就席卷了中东,并打败了拜占庭帝国、波斯帝国等劲敌,改变了世界的格局。为什么阿拉伯人能够如此迅速地征服如此广阔的土地?为什么这场征服的影响如此持久深远?

本文摘自休·肯尼迪著《大征服:阿拉伯帝国的崛起》,孙宇译,后浪丨民主与建设出版社,2020年3月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。

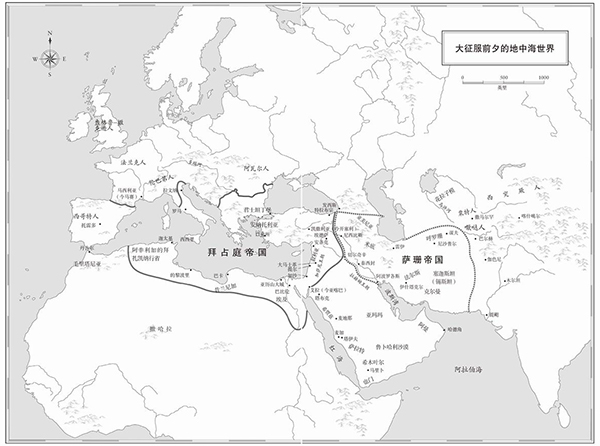

首先让我们来讨论他们征服的土地,究竟是什么让这些地区如此不堪一击?一些难以详述或量化的长期性因素在其中起到了作用,人口衰退可能是重要因素之一。诚然,关于这段时期我们并没有多少可靠的人口数据,但根据大部分文献资料的描述,在540年地中海鼠疫爆发后的一个世纪中,就在穆斯林日后征服的大片土地上,人口都严重衰减,其中城市和乡村的人口损失尤为惨重。阿拉伯军似乎时常途经荒无人烟的土地。他们对伊朗和伊比利亚半岛广大地区的征服来势凶猛却抵抗甚微,可以证明当时的人口衰减。战争中劫掠的战利品,有许多都是战俘奴隶,也表明当时人力的宝贵。波斯军于540年攻占安条克和573年攻占阿帕梅亚时,他们将大量居民迁往萨珊帝国境内建立新的聚落或充实已有城镇,这证明当时的萨珊帝国境内出现了严重的人口短缺。从北非捕获的大量奴隶被贩运至中东地区,说明人力成了某种贵重甚至稀缺的资源。还有许多著名的古老城镇显然未曾奋力抵抗就被攻克,晚期罗马帝国的三座重要城市无疑经历了这样的命运。大概在636年,安条克仅经历了轻微抵抗便被占领;698年,穆斯林军最终占领迦太基城时,这座城市似乎大部分已经荒废无人了;712年,凭据天险的西哥特王国首都托雷多也没能拖住穆斯林军的脚步。因此,尽管有关人口衰退的历史证据十分分散,且大多并非直接史料,但人口衰减显然是毋庸置疑的事实。固然人口衰退并非阿拉伯大征服的起因,但它很可能削弱了抵抗的烈度,因此阿拉伯军才不会被有大量人口定居、驻防严密且居民斗志昂然的城市所阻碍。当时可能只有在河中地区,本地居民才会凭借高昂的士气积极抵抗敌人。

除以上长期性因素之外,战争还带来了一些短期影响,并进而引发了动乱的局面。自克拉苏于公元前53年率军进攻帕提亚帝国惨遭失败开始,罗马帝国与伊朗帝国之间就纷争频传,而602年莫里斯皇帝遇刺后爆发的那场战争是其中波及地域最为广大、损失最为惨重的战争。波斯军横扫拜占庭帝国领土,在许多层面上对当地社会造成了深刻影响。波斯军摧毁了拜占庭帝国对近东地区的统治,断绝了当地与君士坦丁堡的联系。拜占庭帝国从此以后不再为这些地区任命总督、指派军队,赋税也无法从这些地区收齐。迦克顿正统教会失去了帝国权威的扶持,沦为了众多基督教支派中的一支。许多教士和其他精英人士都逃去了相对安全的北非和意大利地区。考古证据表明,至少在安纳托利亚地区,波斯军在进军途中对当地的城镇造成了巨大破坏,当地居民被迫废弃了平原上的大型城镇,转而逃往山间堡垒避难。到阿拉伯军从麦地那开拔时,拜占庭帝国才刚刚收复失地不过一两年,可以说拜占庭帝国在许多地区完全没有建立起军事和政治秩序。

这场“古典时代的末日决战”有一个显著特点,即在这场战争中,两大帝国以同样残酷野蛮的手段,耗尽了彼此的国力。与波斯军入侵拜占庭帝国相比,希拉克略对波斯帝国的入侵同样造成了惨重破坏。他摧毁了席兹的大火庙,历代萨珊皇帝都曾在这座火庙中举行加冕仪式,位于达斯特格尔德的皇宫也被他劫掠一空。更致命的是,著名的波斯皇帝霍斯劳二世(591年至628年在位)也被自己手下的将领杀死。与拜占庭帝国不同,萨珊波斯帝国是一个典型的王朝国家。希拉克略的进攻挫败了萨珊皇族威望,动摇了波斯统治者的信心。皇族成员的内斗使得萨珊帝国长期国势不稳。到伊嗣俟三世(632年至651年在位)被各方拥立为皇帝时,阿拉伯军已经敲开了伊拉克边境的大门。

641年2月希拉克略去世后,皇子的继位纷争让拜占庭帝国的统治陷入了瘫痪,这场事件也为阿拉伯征服的成功提供了条件。似乎正是由于当时帝国宫廷内的权力纷争,拜占庭军才没能有效支援埃及的防御。假设希拉克略去世后继位的是一位强势有为的皇帝,拜占庭帝国很可能会在叙利亚或地中海沿岸地区发起反击,在656年奥斯曼哈里发遇刺后的混乱时期尤其可能得手。然而由于拜占庭帝国的内乱,穆斯林赢得了一代人的时间来巩固他们从拜占庭帝国夺取的国土。

拜占庭帝国与萨珊帝国都拥有一个同样的优势,然而事与愿违的是,当国家走向衰落时,这一优势反而变成了弱点。拜占庭帝国和萨珊帝国的军权高度集中,两大帝国都依赖于由税收财政维持的职业军队。拜占庭帝国曾拥有一支“边防军”(limitanei),这些军队戍守在国家边疆,国家发放土地与薪金来供养他们防守帝国边境。六世纪前半叶,帝国解散了这些军队,取而代之的则是拜占庭帝国的游牧盟友加萨尼王朝。582年拜占庭帝国与加萨尼王朝决裂之后,帝国依靠常备野战军来防卫边境。当时拜占庭帝国对沙漠方向的袭击似乎毫无防备。七世纪的军事操典《军略》中记载了波斯人、突厥人和阿瓦尔人的战术,但从未提及阿拉伯人。除去当地阿拉伯盟军之外,似乎抵抗穆斯林军入侵的拜占庭军队中并没有多少当地人。这些官兵要么是来自帝国其他地区的希腊人,要么是亚美尼亚人。在萨珊帝国,军队的演变也与之相似。六世纪前半叶,霍斯劳一世(531年至579年在位)大大加强了帝国的中央行政权力,建立了一支由税收财政供养的帝国常备军。与同时代的拜占庭帝国一样,萨珊帝国也不再依靠盟友拉赫姆王朝协助防守边境。波斯皇帝的直属军队担起了守卫国家的重任。

从许多方面来看,这些发展可以说是中央权力集中和政府机构成熟的标志,然而矛盾的是,这却让这两个强大的帝国变得出奇脆弱。假如帝国政府陷入混乱,或者假如帝国军队在某场大战中遭受重创,那么地方上就难以抽出可用之兵组织防御。因为国家既没有市民组成的城镇军队,也没有可以征集的农村民兵。值得注意的是,阿拉伯军所遭遇的持续最久的抵抗来自河中、亚美尼亚、厄尔布尔士山区以及西班牙北部的坎塔布里亚山区等地,这些地区始终位于帝国和平原王国的直接统治范围之外。只有在这里,本地居民才会积极保卫家园,抗击侵略者。

有记载表明,在穆斯林征服的许多地区,入侵者都因这些古老帝国的内部矛盾而坐得渔翁之利,也就是说,某些时候他们被当地人看作是解放者,或者至少是可以忍受的统治者。其中有的是宗教矛盾:比如埃及和叙利亚北部的一性论派基督徒显然不可能拥护拜占庭帝国,尽管也罕有证据证明他们曾确实协助过入侵者。伊拉克萨瓦德地区的农民很可能因波斯统治阶层的崩溃而感到如释重负;信德地区的商人和手工业者据说曾自愿协助穆斯林打击信仰婆罗门教的军事贵族。在北非,柏柏尔人时而抗击侵略,时而与穆斯林联合,时而臣服于他们,唯独将拜占庭人甩在一边,任其自生自灭。

在第一次征服后,被征服的群体并没有在文化上自觉反抗外来侵略。他们对于实行苛政,执法不公的总督颇有怨言,但就我们所见,并没有传道士或作者呼吁人们挺身而出积极反抗新的统治者。基督教文献中的反穆斯林宣传都是以末日文学的形式呈现,预言了未来会有一位伟大的皇帝或英雄人物自外界降临,解放基督徒。而与此同时,基督徒所要做的只有坚持祈祷和坚定信仰。与其敌视阿拉伯人,基督教不同派别之间彼此的敌意更加强烈,犹太人更是基督徒最为仇视的对象。在被征服者中,并没有人呼吁大家推翻新统治者。

拜占庭帝国与萨珊帝国境内存在的以上内部矛盾为阿拉伯大征服的成功奠定了基础。假设穆罕默德早一代人时间出生,并且与其继承者在600年出兵进攻这两大帝国,那么很难想象他们会取得任何成果。

穆斯林军的战斗力

阿拉伯军队之所以能取得胜利,也不仅仅是利用了既有国家的政治制度缺陷。当时的穆斯林军本身就拥有十分强劲的实力,因此他们比此前和之后出现的任何一支贝都因武装都更加强大有力。

关于侵略军的宗教热情和殉道与天园的观念对于战斗的激励作用,我们在前文中已经谈到很多。这些观念与前伊斯兰时代传统的部族忠诚感,以及个人英雄主义激情相互联系,彼此结合。游牧社会的文化价值观与新兴宗教观念相互混合,爆发出了强劲的威力。

我们必须指出,参与早期伊斯兰征服的是一支真正的军队,而并不是大批游牧部族组成的移民潮。他们将家中女眷、牲畜、孩童和老人留在了后方的帐篷或房屋中。士兵则编制成队,指挥官则由上级任命,指挥官的选任往往经过了哈里发或总督们的会议讨论。只有在战斗胜利之后,军人家属才能与士兵团聚。

如我们所见,阿拉伯军并非拥有他们的敌人所没有的先进技术,也并非以数量优势取胜,但他们的确拥有一些无可置疑的军事优势,其中最为重要的是机动力。大征服期间穆斯林军奔袭跨越的路程之远令人震惊。他们的行军距离自西方的摩洛哥边缘到伊斯兰世界东端的中亚地区,绵延远达七千公里以上。与之相比,罗马帝国的疆域从哈德良长城延伸至幼发拉底河,距离尚不到五千公里。机动灵活的穆斯林军在如此广大的地域中来去如风,占领了大片地区。他们所穿越的许多地区都是荒无人烟的不毛之地,这些土地只有坚毅可靠的人才能从中畅行。他们的部队行进时并无辎重车队。战士们似乎自备粮草,当补给耗尽时,他们便会就地购买、掠夺或征取给养。士兵与牲畜都已对贝都因人粗糙贫瘠的饮食习以为常,并且惯于在恶劣的环境中安然入睡。在寒凉的夜晚依靠闪亮的星星作为导向行军是沙漠生活的必备技能,许多有关大征服的史书都曾记载阿拉伯军在战斗中展现了高超的夜战能力。强大的机动性使他们能够快速撤往沙漠进行避难、战败后重新整编,或者出其不意地突袭敌军。

穆斯林军的统帅能力无疑十分高强。军中的高层指挥官大多出身于希贾兹地区城市居民中的少数精英阶层,尤其是古莱氏部族及其分支部族最多,这些人中有许多都是极其可靠的将才。叙利亚的哈立德·本·瓦立德、埃及的阿慕尔·本·阿斯与伊拉克的萨阿德·本·瓦加斯都是名望远扬的军事将领。此后则有北非的乌格巴·本·纳菲、西班牙的塔里格·本·齐亚德和穆萨·本·努赛尔、河中地区的屈底波·本·穆斯林以及信德的穆罕默德·本·卡西姆·萨伽非等优秀将领。阿拉伯文史料还大量记述了战前军议和指挥官在实行军事行动前听取建议的行为。尽管这些记述部分是虚构的,目的是为了生动概括可能确有其事的军事行动,并凸显早期穆斯林社会的“民主”特征,但它们可能也反映了事实,也许当时阿拉伯军的决策的确需要经过协商和讨论才可施行。

某种程度上说,强大的领导力是阿拉伯社会政治传统的产物。阿拉伯社会的领导权往往在特定的家族中代代传承,但在这些群体中,志向远大的领袖需要向族人证明自己富有勇气、智谋过人且善于交际。假如领袖没能证明自己的能力,那么族人就会转而支持其他人。领袖还要考虑他所领导的族人有何观点与看法。仅靠父辈的荫蔽是远远不足以成为合格的领导者的。中亚的伊朗人王太后曾因屈底波的儿子没有继承父亲的权力而大为震惊,这一事例便体现了伊朗文化与阿拉伯文化中的不同观念。无能或独断专行的将领都不可能长期为人信服。阿富汗的乌拜杜拉·本·艾比·拜克拉和河中地区的祝奈德·本·阿卜杜·拉赫曼就属于这种失败者。他们很快便倒台了,并且遭到了同时代诗人与时事评论者的强烈贬损。

在穆斯林的统治结构中还有一些特点促成了他们的成功。史料总是在强调哈里发与总督,尤其是欧麦尔哈里发(634年至644年在位)在组织与领导征服行动中起到的作用。据说许多涉及军事行动细节的书信都出自欧麦尔的手笔,但实际上这些书信不可能全都是由他所写,尽管如此,这些叙述材料还是体现了当时的麦地那和后来的大马士革拥有强大的组织与控制能力。极少有将领敢于违抗命令,远方战场或偏远省份的将领也极少有反叛中央的情况发生。这是十分不同寻常的,因为相比于同时期的拜占庭帝国,后者的军力常常因觊觎皇位的地方将领叛乱而大大受挫。令人惊讶的是,像哈立德·本·瓦立德、阿慕尔·本·阿斯、穆萨·本·努赛尔和穆罕默德·本·卡西姆这样的优秀将领在被撤职召回时,都会乖乖地交出职位回到首都,接受处罚,承受羞辱。

宽松的统治方式

大征服之所以能够成功,还有一个关键因素,那就是穆斯林军对待被征服者的方式往往相对较为宽松。只要承诺上交贡赋并保证不协助穆斯林的敌人,阿拉伯将领便会乐意缔结条款,为被征服者的生命和财产安全提供保护,宗教场所的权利也会得到保证。在武力攻城中被击败的城市守军时常会被处决,但大规模屠杀平民的事例也极少发生。像在霍姆斯城那样征用房屋供穆斯林居住,或强征其他财产的情况十分少见。蓄意破坏或摧毁已有城市村庄的行为也同样罕见。与十三世纪的蒙古军臭名昭著的屠杀与毁灭行为相比,可谓判若云泥。尽管我们无法确定,但可能至少在征服初期,阿拉伯军对平民征取的物资和劳役要比拜占庭帝国和萨珊帝国宽松许多,他们征收的税赋也更轻一些。直到七世纪末,我们才发现有抱怨强征苛税的记载出现。很可能对于大多数被征服者来说,阿拉伯军的入侵仅仅是昙花一现的奇迹,或者一场仅持续一年的大规模袭掠,此后便会销声匿迹—因此,乖乖缴纳税款,签订必要的文件,总比眼睁睁看着城池陷落、男人被杀、女人和小孩被卖作奴隶要来得划算。

征服结束后,阿拉伯穆斯林军队很快便在新征服的土地定居下来。他们定居时几乎总是会与本地居民分区而治。在伊拉克,他们聚居在库法、巴士拉和摩苏尔这三座穆斯林新城中。埃及最早的阿拉伯人聚居点是福斯塔特,这座聚落大部分位于开阔的平地上。在北非,主要的早期穆斯林聚落是新建的城镇凯鲁万,而在呼罗珊,最大的阿拉伯人聚落则是梅尔夫,他们在这座萨珊古城的城墙外建立了一个全新的居民区。在叙利亚,阿拉伯人往往定居在已有城市的郊区地带,而不是占据城市中心地带,比如在哈尔基斯和阿勒颇便是如此。这在很大程度上防止了征服军与当地人之间由于共用庭院与狭窄的街道而发生难以避免的冲突。

阿拉伯大征服在不同地区也有所不同。阿拉伯军入侵时沿大道行进,一路进攻或招降沿途的主要城镇。但在大道之外的山区或偏远村落,一定有许多社区此前从未与阿拉伯人有过交往,可能直到几周、几月甚至几年之后他们才会听闻自己已不再受拜占庭皇帝或波斯皇帝的统辖。在阿塞拜疆山区、里海南岸山脉、库尔德的丘陵地区、摩洛哥的大阿特拉斯山区和西班牙的格雷多山脉,都鲜见穆斯林的踪迹。直到早期征服结束后的两到三个世纪间,才有穆斯林传教者、商人和探险家进入这些地区传播新的宗教,并为当地人带来有关新兴统治者的消息。这些地区的居民没有动机抵抗入侵者,因为入侵者绕过了这些地区。

我们在上文中曾多次提到,穆斯林征服者极少有逼迫被征服者皈依伊斯兰教的行为。任何强迫改宗的行为都可能会引发大规模反抗或公开敌视。因此,穆斯林统治者与教会领袖和其他臣服于他们的宗教机构建立了一套合作关系。人们部分是因为财政压力而改宗,为了逃避臭名昭著的人头税而皈依伊斯兰教,但不仅如此,改宗还能使人获得机遇逃离现有社会阶层约束,成为新兴统治阶层的一员。对于想要谋得军职的人来说,皈依伊斯兰教是必须之举。到十世纪,在某些地区还要更早,没有穆斯林身份就很难在文官系统中官运亨通。因此,这个新兴信仰的魅力主要在于吸引力,而非强制力。

在建立以来的头一个世纪,穆斯林帝国的社会环境十分开放。穆斯林是新兴帝国的精英阶层,他们宣称伊斯兰教是面向全人类的宗教。任何想要皈依伊斯兰教的人都可成为这个精英群体的一分子。相比之下,罗马帝国的公民或波斯帝国的贵族则是难以企及的特权阶层,受既得利益者捍卫。皈依新兴的伊斯兰教之后,被征服者也能够成为征服者,加入统治阶层,并且至少在理论上与其他穆斯林共同享有平等地位。诚然,不久之后穆斯林元老和新皈依的阿拉伯及非阿拉伯穆斯林之间便爆发了长期的暴力斗争,但这不能否定伊斯兰教是对所有人开放的。

早期穆斯林还抱有强大的文化自信心。真主通过先知穆罕默德用阿拉伯语向他们传达训诫,他们遵从真主的信仰,传播真主的语言。我们可以将他们与五世纪入侵西罗马帝国的日耳曼人相比。日耳曼人占领罗马帝国的领土之后,他们便抛弃了旧有的诸神,皈依了基督教,也即他们所征服帝国的宗教,至少就我们所知,没有人宣称神的语言是日耳曼语。强大的文化自信心确保阿拉伯语成为行政语言与新兴高等文化的语言载体。任何人想要完全融入政府或知识活动,就必须能够读写阿拉伯语才行,最好还有穆斯林身份。这与西欧的日耳曼国家也差异明显。至少到十二世纪为止,西欧的日耳曼人仍旧将拉丁语作为行政语言和高等文化语言,新兴统治阶层仍旧使用诸如“公爵”(dux)和“伯爵”(comes)之类的拉丁语头衔,而日耳曼语则只有方言俗语留存下来。但穆斯林的头衔如“哈里发”(khalīfa)、“埃米尔”(amīr)和“瓦力”(wālī,即地方官,总督)都源自阿拉伯语。

尽管如此,征服仅仅为改宗拉开了序幕。穆斯林建立了一套政治与社会架构,因此伊斯兰教才能在其中缓慢发展扩张。到1000年,穆斯林可能在所有于750年前被征服的地区都成了多数人口。大征服并没有引发改宗,但它的确为其奠定了先决条件:没有大征服,伊斯兰教也就不会在这些地区成为主流信仰。

穆斯林征服的成功还要归功于当时独特的历史条件和新兴一神论信仰的传播。伊斯兰教拥有许多便于基督徒和犹太教徒理解接受的特点。它拥有一位先知、一部圣书、完善的祈祷文、饮食准则和家庭法。亚伯拉罕和耶稣在穆斯林传统观念中同样也是伟大的先知。伊斯兰教从一开始就作为一个独立的宗教发展起来,但它却宣称是过去一神论宗教的完善者,而非摧毁者。伊斯兰教并不像其他某些宗教(比如佛教)那样陌生,因此它与既有宗教的相似性和共同的宗教传统很可能也鼓励并促进了人们改变信仰。

在很大程度上,穆斯林针对敌人的政策也使他们的统治被广为接受:毕竟绝大多数情况下,向入侵者投降,订立和约并上交贡赋总比顽抗到底更划算。假如政治层面的征服没有完成,伊斯兰化与阿拉伯化进程也就不会在征服结束的两到三个世纪之后出现,但这种转化并不是征服所直接导致的不可避免的结果,而是越来越多人自觉自愿地认同和参与当时的主导文化,渐渐以几乎完全和平的方式造成了伊斯兰化的普及。

归根结底,穆斯林征服的成功是整个后罗马世界的动荡衰败、贝都因武士的坚忍顽强以及新兴伊斯兰教的激励与开放特质共同作用的结果。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司