- +1

颜长江:嗨,Chinese! ——关于刘博智及其摄影

本文作者、摄影家颜长江

刘博智先生以客观、冷静、符号性的图像记录了金山梦。

——颜文斗

我曾经给刘博智的画册写过序言,如今那序让我很惭愧,因为努力地往刘老师身上堆积些学术语汇。其实刘老师本身也不是这样的人,我也没什么学术水平。我还是讲些实在的经验为好。

这个经验,就是中国人的概念,在我们的日常生活中,是怎么扩展定义的,以及刘老师如何描绘它的。

▌A 刘博智作品的宽度

我们兄弟(其兄为颜文斗)与刘老师交往十多年,并无内地人与海外华人的隔阂感。这是有原因的。我家世居广东梅县,但父亲1950年代到湖北读大学后,就留在湖北山区。于是我有着大陆中国人的标准经验:生活在社会主义计划体制下的红色少年。这是我们比老刘要多一点的经验。

到了1980年左右,我们几兄弟日渐懂事,大陆也开始松动了。我们家也开始接收到海外来信,收到各种洋货。父亲在“文革”中受到冲击,现在平反了,而且这些洋玩艺也不停到来,这让我们家在湖北农村里有点令人眩目。大家会传说:

“颜老师有一把雨伞,会变,一按开关就伸长,张开……”“颜老师穿的那件是西服,后面被剪刀剪了一条缝……”诸如此类。洋玩艺和贴着英女王邮票的信件大大提高了我们的社会地位。父亲也渐渐告诉我们:我们家是广东梅州城里的,有个大宅第“秋官第”,1930年代前后爷爷和他的兄弟们下了南洋,一直跑到非洲南部海岛毛里求斯。你们爷爷已过世,而祖母现在就活在这岛屿上。还有一位连我父亲也没见过的叔叔。

在封闭的湖北小县,我看到了超越日常经验的,令人兴奋的一道奇异的窗口。这大大扩展了我们的中国经验:1.有一个海外的洋气的中国(或中国人群),是资本主义的;2.有一个古宅与宗庙还在的广东故乡,那多少有点封建主义。总之,中国绝不仅仅是眼前这个僵硬的贫穷的没有想象力的世界。

海外的来信,甚至直接扩充了我们的文学经验。我有位叔公,颜耿经,特别爱给我们寄明信片,讲海外风景的同时,都会写上一首诗,有这样的句子:

“夜是海洋,而梦是船,昨夜梦里,我乘着思念的孤帆,横渡相隔你我的印度洋,相逢在诚挚的心湖上,沉醉在久别重逢的无尽欢畅……”

“闷的心声,为何要苦苦去挽留黄昏呢?那只是落日的背影,也不必吸尽大湖与长河,与其穷迫苍茫的暮景,埋没在紫霭的冷烬,何不回身挥杖,迎面奔向新绽的旭阳……”

这完全是我们没经历过的全新的汉语。家兄奉为瑰宝,常向我这个初中生陶醉地朗读。可以说,这是我们重要的文学启蒙。王小波说他的文学启蒙来自那些老翻译家,陈丹青说来自于木心,我们则来自于海外亲人。

我们早死的爷爷,也长于旧体诗。而他们,只不过是引流卖浆之徒,爷爷更是死于贫病。所以,我感觉到,海外的中国,也是一个文化深厚的中国,大陆这边断绝的文化传统,那边还有。

后来我们到了广东,见识了梅县老家的“封建气质”,更见识了海外亲人的各种纷呈。由于我少年教育的封闭性,我直到半百的现在,还不能完全适应与海外亲人相聚的场合。无论在梅州,广州,毛里求斯,我们家的特点,是同一桌饭会吃得特别累,主要是语言,任何一个人,掌握大约两门到三门语言,每个人都需要译员,每个人又同时是译员,通常使用的语言有——

客家话,英语,非洲法语,粤语,湖北官话,普通话。

北半球,南半球;资本主义,社会主义;共产党人,国民党员……

这是我经历的中国人或者说中国族群的跨度。一般来说,很少有人有如此跨度,从“文革”的北方到西方资本主义。我说这么多自家历史,只不过想证明,我这个背景,让我有资格去说一说老刘和他的摄影——他镜头中的广度、深度与传奇。他毕生的功业范畴,恰好和我家的跨度同样之大。这是不亚于中国本土百年史的另一部史诗,而1980年前后,他来到广州及北京摄影,为给他补足了中国内地这一部分,让这一史传扩充到极限,并大为增加了作品的重量。我们理解老刘,他拍的就像我们这样的跨大洲家族的亲人。可以说,他为整体的所有的中国人画像。

说中国人,从法理上是不准确的。老刘拍摄的究竟是什么人?命名上是很费脑筋的。说他拍的是海外华人吧,他也拍香港人与内地人,说他整体上拍的是华人,在意思上是可以的,不过大陆人不会接受,咱们只接受一个词“中国人”。但中国人这个词,又当然不足以概括海外华人,那多半都是外国人了。还有台湾香港就更复杂一点。我只能说,整体上并无一个所有人接受的称呼,比较文艺的“炎黄子孙”可能合适。最后我找来找去,竟然是一个英语词,可以综合概括从蒙古到南极的这一世界最广大族群:Chinese。

刘博智一生都在面对全世界打招呼:Hi,Chinese。他前不久对我说,这一生走到那里,就有中国人自动冒到他跟前,甚至还有已不是黄种面相的混血华人,于是他也就成了他们的纪录者了。

在摄影领域,他这工作有唯一性。

▌B 谋生的层面:面包与祖宗

莫泊桑有篇小说,曾选入中国内地的语文课本,叫《我的叔叔于勒》。贫穷的一家,有一位来信说在海外发了财的叔叔于勒。靠这个传说,这一家勉强过得还算体面。

我仅在毛里求斯岛国,就有五个,其中一位亲叔,四位堂叔——我见不到三位爷爷辈的人了,靠他们我深入了解了华人。其中耿叔公的儿子常回来,虽然生于国外。他就是很洋派的健叔——在国外叫马克沁。我哥对健叔“回”国后的两件事很有印象,一是到了祖坟附近的村庄,就会叫面包店用一个小破车,运来一个货架的面包,分发给大家。村人们兴高采烈地分了面包。虽然在当时的梅州,谁都买得起面包。

另外是有一年山东曲阜召开世界颜氏大会。健叔和我哥还有一位梅州的叔叔赴会。健叔打着“毛里求斯代表团”的牌子进入会场,场面很有趣。

我感觉面包与祖宗,是华人生活的两个维度。面包是每个人必须吃的,注意,面包在大陆可置换为馒头或米饭。吃饱是物质上的最大认同;而祖宗,或说文化,是Chinese的精神上的最大公约数。老刘的图景,多在两者之间。

我觉得,Chinese的根本问题,在于吃饱。广东人叫“揾食”。刘博智先生其人,他说,当年从香港去美国也是为了找食,先打工,后来读书,最后居然找到大学教授这饭碗了。

Chinese其实很可怜。无论大陆人,还是金山客,一百多年来,“揾食”是主要命题。为此可以转换身份直到信仰。我祖母说过,我不信这个党那个党,我只信面包党。要理解与描绘Chinese,将自己放在这个层面是很重要的。

我初见老刘的时候,是2004年,广州。看上去,很不像美国的大学教授,更像个实在的香港小老板,整天在找食的样子,而在摄影专业上,你要他讲学术,他从来不讲,只讲生存的故事,讲那些小人物,没归纳,没观点。

2005年底,我们一起赴第一届连州摄影大展做展览,才算熟悉了一点点。他得了银奖,还对我哥说,长江的《三峡》应该给奖。这让我觉得我们是同类。摄影节请他作个学术讲座,他讲的是《摄影之后怎么办》,我哥写过这次演讲:除了题目有个“摄影”外,其实讲的是和摄影不搭界的事情。说的是他如何到连州乡下去照相,如何发现一个身心皆有残疾的赤贫家庭,以及如何去帮助他们的故事。然后在旅馆里他掏出一个信封在我哥面前仔细数钱,有些自得地说讲座募了3000多,还有很多人哭了。

第二年又去,刘先生在路上就不停地和他人讨论,摄影怎样才能帮助他人,比如我们拍了别人,用照片可否回报些什么。喋喋不休,我 听得有些不耐烦。这是我与他认识几年来唯一听到的“理论”。他紧接着就说那家贫苦家庭,他用募捐的几千元帮这家维修房子,又帮这家的孩子找了个工作。到了连州,他又带着这个发育不全的孩子到处见世面,关心她生活的方方面面。总而言之,这“雷锋”已经细致到有点让我们难办了。中国的摄影人,大多连一张照片都懒得回报的。

而在这次连州展览的第一天,中外“名士”集中起来的开幕酒会时刻,他却一直呆在远处,坐在石头上和一个神经兮兮的当地小孩聊天,谈了一两个小时。那孩子试图想跟他学摄影,而他就很实在地用粤语说:

“搞摄影好难‘揾食’的哟!”

说得既诚恳又自嘲,我历历在目。你看,他的出发点还是在找食的层面。

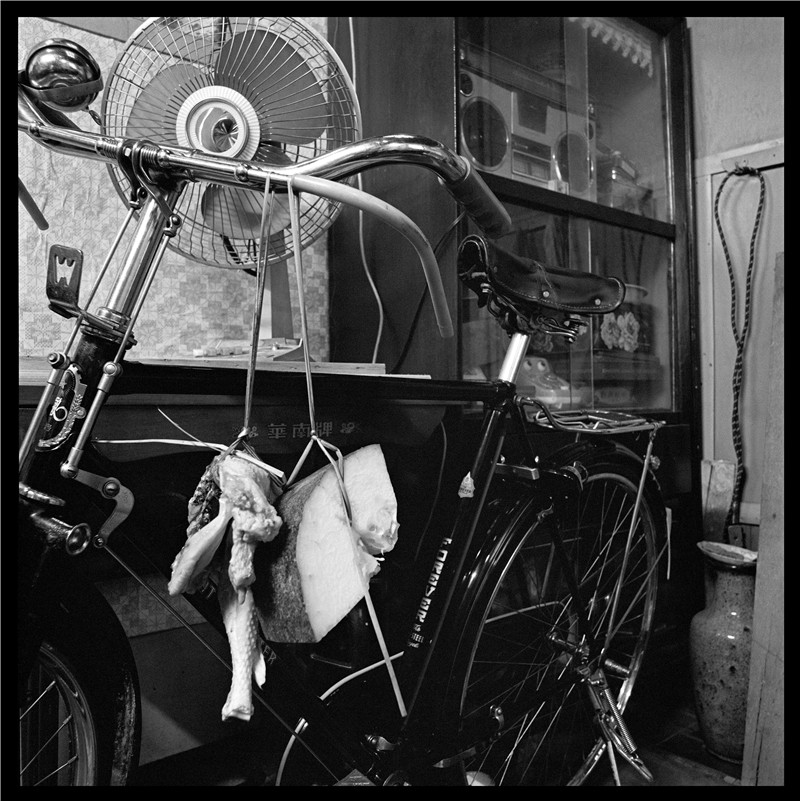

▌C 杰出的符号采集者

这一年老刘的展览,是1980年左右的黑白照片,与2005年的连州彩色照看的并置。当时还算是一个新颖的做法。1979年他就来过广州,以探访亲戚的名义。当时用120拍摄了广州市民和广州郊区,可以说,是偷偷拍摄的,出海关时也是想方设法。作为一个美国成长的摄影家,他非常沉稳,可以看出他纪实的几个特征:全面纪录,场景典型,注重细节,气质平静。他尤其注意陈设,一张这样的照片,就可见当时的中国的全部:物质与精神,每一样物件都有说明性。这留下了的珍贵影像,我敢说在全国是独一份。因为当时中国摄影人还没一个明白的,过了几年像安哥、侯登科这样明白了,这个时代也过了。再说后来的中国纪实摄影,有玛格南图片社那样有较强的职业性,在这个脉络上建立个性化摄影语言,并试图成为抒情艺术家。老刘这样的,是摄影出身,但已在纪实脉络之外,没把自己局限在摄影上,而像是用影像做人类学、历史学研究,风格、气质都四平八稳,深藏不露。这是更客观的做法,使其作品有长久价值,从当代的眼光看,更包括艺术上的感染力。

幸亏他没有抒情。

广州家庭 1979年

广州荔湾区黄姓家庭的卧室。电视正在放高等数学教育课程。这个时代,全民充满对知识的渴求。1981年

广州白云山农家 1981年

广州家庭 1981年

简单说,1980年前后的大陆摄影,为老刘的华人世界提供了最重要一极,如果没有大陆影像,那就上升不到Chinese整体观照的层面。他填了自己的空白,也填着中国摄影的空白。时代在发展,2000年后,他又来到中国猛干几年,我看是有意的,让Chinese的图景更完整。

广东台山长厦村 1981年

广东台山长夏村侨眷居室 1981年

广东台山长夏村 农家厅堂 1982年

2005年,正是我哥颜文斗在广州棠下村开始铺开包租公事业的时候。老刘和他虽然语言交流并不容易,但同类是靠嗅觉就可以凑到一起的。他一头扎进去,你看不出来,他与城中村的本地老头有什么两样。城中村,是广州城的一个符号世界。

2006年,老刘又来了一次大行动,他率领约二十来位美国大学生来广东游学。最重要的考察地点就是广州的棠东村,然后是连州贫困山区。当这些美国青年出现在破旧脏乱的城中村时,我终于相信老刘是大学教授了,也相信他是很独特的大学教授,毕竟,他的教学太有画面感了——在雨中,老刘与美国孩子们穿越了棠东暗无天日的巷道,转了个大圈,一路解说不停。我看他的教学方式很有点知识青年上山下乡的味道,让学生了解社会,直入基层关节。确实,在大学知识都是文本传抄的当下,这种直接经验有它的意义。

当晚如何吃饭,是个问题。当时颜文斗刚刚弄了个“海棠居”,又让刚从农村来的表弟郑鹏在该楼天台上开了个馆子,给租客们做点小菜,主要是快餐。于是,我们决定就在这里开饭。我哥两眼放光,他喜欢这种戏剧化的江湖。表弟一人供不了这多菜,也就做了一些鸡蛋汤之类,在我的建议下,村里一个做白面馒头的外省小贩迎来了当晚最大的一场生意。于是在昏暗的城中村天台,在细雨与生活噪音中,美国青年们啃着馒头大喝鸡蛋汤。我这个人还有些主流社会的面子观,觉得这样有点对不起祖国也对不起客人,但我看到老刘和我哥流露出舒心的笑容——他们熟知城中村的拼贴与野性本质,这不过是又一个符号混搭的可供解读的,典型象征。

▌D 关怀而至介入

何秋兰 Caridad Amaran 2009年

又过了几年,老刘又从美国跑来了,我和家兄同他一起在广州城东边前进村的客家王吃了顿饭。那些年,老刘来了,就住在距此不远的棠东村,绘新公寓楼顶上我哥的住所。杨小彦老师说过,即便给刘老师安排了上好的酒店,可老刘就会告诉他已经住在这城中村里。

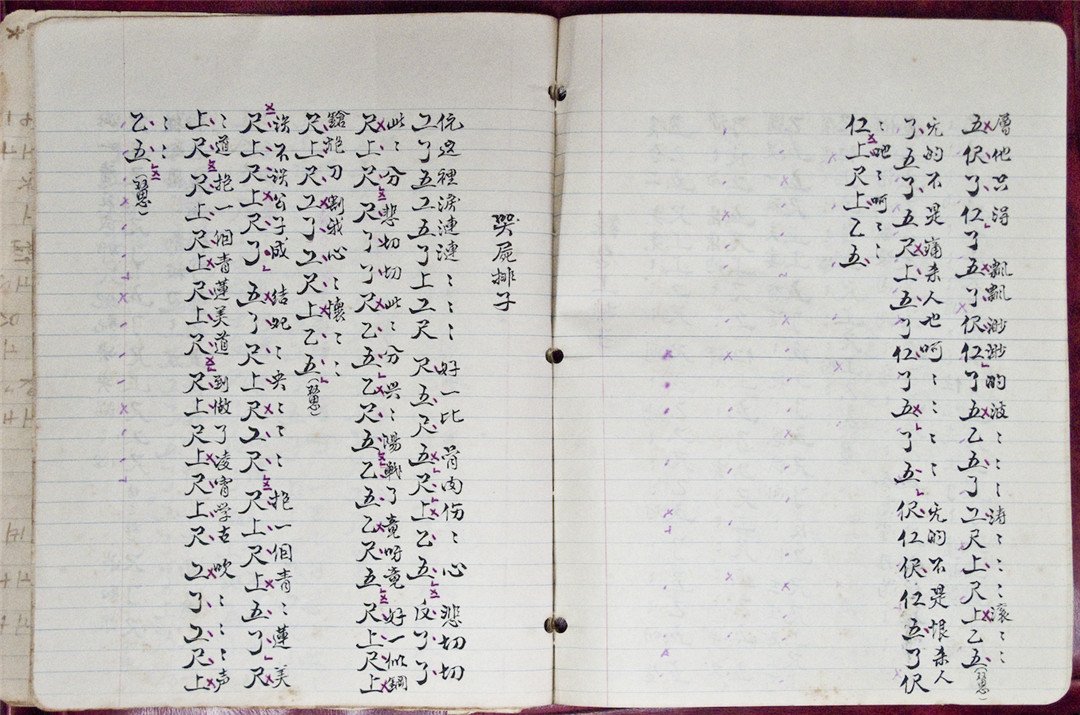

这一回,他说起刚去过的古巴。这下我来劲了,我八年前也去过哈瓦那的唐人街,只有两三家中文店面。他说得找到门路才能深入,其实华人那块有二十条街。他还说:有位白人老太太,换戏装,拜华光,同我唱粤剧。你信不信?

16岁穿着戏服的何秋兰

何秋兰曲书《哭尸排子》

说这样的海外奇谭时,他照例会瞪圆了厚眼镜下的眼睛,看着我们。那就看下视频吧!他就在餐枱上打开他的苹果电脑。果然很精彩。屋子里,老太太率全家的白人黑人拜神,她老人家都七十八岁了,唱腔很好,也很老派,看的曲谱竟然是工尺谱!老刘说,老太太和她妈都是西班牙裔。老太太生于1932年,一个月大时父亲去世,母亲从小镇跑到哈瓦那唐人街上,摆一张床单就乞食,被何姓厨师收留,给这孩子改名何秋菊。后来这位何生染了病,母女俩又重上街头,一位用手洗衣为生的方标收养了他们,给两岁孩子改名何秋兰。跟着方标,从小她就会台山话和唱戏了。我说,这位父亲一定是职业级别的。老刘说,是!他是关德兴的同辈。老太太一家革命前靠这个找食的!

何秋兰全家福

我的古巴印象,总觉得这样的白人,只能是抱着吉他唱加勒比风情才对。现在这一幕实在太匪夷所思了,但一旦你了解了华人家史,就会觉得这很自然,并进而从奇异故事上升到更宏大辽阔的东西。

另外一件吓人的事情是,老刘在古巴还找到一幢楼,上书中华公坟。里面都是水泥或铁皮骨盒,一个挨一个,盖子都没有,骨骸外露。怎么会这样?为什么不埋?老刘说:穷啊……

古巴大萨瓜公墓 咖啡色长发意味死者是老侨的古巴白人妻子,把骨头放在华人墓地 2009

其中有一张头骨的特写,上面还有几缕黑发。老刘指着头骨前的一撮棕发,说那绝对不是中国人的——老刘作为摄影师已经细致到侦探的程度——一定又是一个中外组合的夫妻。老刘又指着每个棺材上标准的楷体大字让我们看,格式都是“台山某乡某某”。我们对望一下,都很无语。跟我在毛里求斯见到的一样。

哈瓦那中华义庄地下骨盒仓库 2009年

刘老师开始设想,让两位唱粤曲的非中华血统的老太太回到养父故乡广东台山来。我觉得他有点多事,这太难。结果他费了很大劲,跑两国三地(包括香港)的政府部门,又零散地拉一些赞助,奇迹出现了:2011年5月7号晚,何秋兰与黄美玉女士到达广州东站。我哥接到白云区的犀牛角村,和我们见了面。村中兄弟们各尽其能请饭送礼,毕竟她们来自一个贫穷的社会主义国家。其后两位女士到西关粤剧会馆体验了一下,然后几天,我哥开车,送他们一行去台山省亲。

何秋兰回到广东开平,在养父方标的祖屋里

何秋兰在开平故乡祭祖

黄美玉(右一)于开平赤坎黄烈堡永兴里远亲家 2011年

详情可见我哥日记《何秋兰女士南粤行》(录于《文斗集》)。有两句话我很有印象。一是接站时看见刘老师背一包,拎一包,又拖着个箱子,佝偻着身子像个搬运工;二是当时同去接的朋友王霜木说,你注意了刘老师的眼神没有,很单纯,比我们绝对单纯。

我想,刘老师这一晚年壮举,一定不是为了所谓创作的目的,当时他对摄影已经有些放下了,他的摄影也不再是120黑白,如果是精明艺术家会坚持一种风格。他是彩色,是在这个时代讲故事。我认为他有一种人道主义。摄影所谓人文关怀,我见过很多论述,其实没什么好论述的,因为这个东西不能光看作品,很多聪明的摄影家会将作品笼罩上强烈的人文光环,但生活中不做啥善事。老刘做到这一步,真的让人佩服。他不信教,但有着信徒一样的献身精神。琐碎地像一个朋友甚至仆人一样,真正为拍摄中认识的人提供物质与精神帮助,人道要落实到这一层面。老刘从来不说大道理,但对人的关心是非同一般的。

何秋兰在广东开平方标祖坟前唱《卖花女》 2011年

老刘的这个举动,有意无意,成为他毕生事业的总结性事件,尤其是最后,何秋兰这位白人在方氏家族墓地着戏服唱戏的这一场面,我们足可以看出:深切的人本立场;Chinese从本土到西洋、从黄种人到白种人的巨大跨度;这种拼贴与错位产生的荒诞,产生了上帝都无法想象的族群与个体的悲剧。

由于缺乏显象的一致的形而上的宗教式引领(可以参考《圣经》或《心灵史》),Chinese的辽阔悲剧,是不是能上升到史诗,是令我们有点底气不足的,这可能是华人开拓史未能普遍传播并影响世人(连在祖国本土也是被忽视)的一个原因。这个可以再探讨。有时候人道主义比英雄主义和宗教史诗要重要,他以前的作品是摄影,现在的作品是他助人的人生,这个故事可以成为文献式作品。刘老师并未对同种们作出过高要求,他老实服务一辈子,至少做到了第一步:全面描绘了一个巨大的现象,呈现于世人面前。正如我一开始所讲的,因此我们可以提出并重新定义Chinese命题。

▌E 海量象征物的平行观察

最后简单说说他讲摄影风格。大约可以用一个词归结:展示。

作为摄影师,我对摄影的语言是敏感的。在我看来,纪实摄影可以大略分为两种,一种是视点开放的介入式表现,一种是平行与平均地旁观式展示。

前者我是相当熟悉的,中国当代纪实摄影尤其是所谓人文关怀大多也在这条路上,中国所谓报道摄影或纪实摄影,其摄影语言继承的主要是这条线路,是经马格南图片社奠基的路子,一般认为能上升到风格或艺术层面的,有亨利·卡帝埃·布列松、罗伯特·弗兰克、约瑟夫·寇德卡、威廉·克莱因、南·戈尔丁、森山大道等人。一般非常注意用多张照片多侧面去讲述一个大的故事或现象,注意各种影像技巧的变幻与组合,摄影师的身影与摄影机的运用是“自由”的,很容易形成风格与魅力。这个不多说了。虽然常用之于报道,但我觉得其实也是很主观的一种摄影。这是摄影中的摄影,是摄影机可能性(即常说的影像趣味)的不断拓展。

另一种是相反的,在拍摄对象上注重个体与个体的面对,不太在意情节性而直接描绘人性,既然是面对,对眼前题材的组成部分,比如被摄的人或物,在拍摄时是平均给它展示权利,而不在于对一个人进行多侧面情节性考察。在每个画面上,作者也是与对象平行,对画面里的物象除了主体外也是平均用力,如此表面看上去就四平八稳,但有其深沉的力量。总之有点像中国画的散点通看的意识。1930年代以来美国农业安全局摄影集群、奥古斯都·桑德、沃克·埃文斯等产生了这一脉。戴安娜·阿勃丝虽然很有个性,以抓拍为主,但我看也在这一条线上。它与法兰克福学派与美国新地景摄影,有共同之处或者可以合并为一类,并生发出1980年代以来全面宏大的社会学观察,形成当代艺术的一个形式。这是所谓呆照,是人类的景观式展现,其深邃恢宏无疑是振奋人心的。

在我眼里,刘博智是属于后者,从他拍摄华人开始,他的作品有着这类摄影的特征:正面平行,物象平均,气质高冷。从华人世界的整体布局、某地华人的物象取舍一直到每幅画面的内部,都是如此。他因此以这种上帝审视的观察将对象“标本化”了,从而让对象获取永久的存在感。这不仅大大领先于中国摄影,在世界上,他也是领先的。这大约是他去美国的好处罢。

在越众历史影像馆的收藏里,有侯登科先生的《麦客》。将侯先生与刘老师作个对比,是很有意思的,他们仿佛李杜之别,分别代表上述两条路子。侯先生有谱写史诗的意思,呈现出艺术家的英雄浪漫主义,但刘老师表面上是没有的。他像是始终在打老实地基,打得极扎实,让别人以后去起高楼。至于刘老师这是不是艺术,这对他不重要,但现在的艺术,早已不能用语言的感染力来评价,它更是一种思想与行动,此时,技巧倒可能是障碍。从现在的认知来看,刘老师的老实摄影,是有利于进入当代艺术范畴的。

其实将空间横平竖直,二维展示,搜罗证据,汇集资料,这可能更符合Documentary摄影的本意。但老刘在此绝不是没有摄影技巧的,只不是不会表象化。奇特的是,他深受抒情表意大师罗伯特·弗兰克的用光影响,光线在他的纪录中起了重要作用,只不过落实到画面上,并不易让人察觉,与前者在构图与光影上是两回事:在刘老师这里,似乎除非现场局限,他有意没有情节瞬间,奇特构图,奇妙光线,与明暗趣味,更加沉静深邃,更隐秘,火山即在冰山之下。

三藩市唐人街老侨余婶房间 1977年

三藩市唐人街老侨房间 1976年

三藩市糕点店 1975年

方形的构图往往有看不出来的讲究。首先讲究说明性,将有用的东西小心纳入。前不久与他聊天,他说在学摄影的时代,受到三位大师的影响,弗兰克,阿勃丝,桑德。我觉得这是很有意思的。细看画面,比如较早的纽约唐人的室内留影,感觉是,经由弗兰克的感情,将阿勃丝的戏剧性(我常注意到老刘选择的人物面相奇异),放在桑德式的画面里。他似乎勾兑了三位大师,但有一点自己的东西的话,那就是他的结果更冷静,诗意与戏剧性退后,而注重物象的丰富与清晰。这就是冰山与火山同为一体的感觉。

当然,这些在古巴彩色影像那里被打破了,他又成为另一路的高手,这说明他的特长,也说明古巴对他的重要——他直接站了出来,让情感与镜头自由放流。他告诉我,早期摄影,不大注重留存资料,而现在极其注重社会学调查。我对此很理解,一般早期容易耽于画面,后来才明白社会学与当代艺术的联动关系。

纽约单身唐人家居 1978年

匹茲堡老人房

匹茲堡厨子宿舍 1977年

哈瓦那中华总会馆 孙中山和卡斯特罗的肖像 2009年

老刘介绍他的照片时,指头常戳向计算机屏幕上,那照片中的各种细节。这些细小的事物他在意,比如古巴华人家里墙上,格瓦拉与孙中山像可以并肩,关老爷和卡斯特罗可以对望。当然这是极端的情形,更多是平实而意味深长的生活符号。物品,尤其是手工业时代的物品,经过时间和流动会自生意义,可以讲述历史,称得上“物言物语”;而当初即有文化特征的,比如照片、雕像、字纸、家具,更可以升格为“象征”。尤其是华人的物品,用的时间长,附着故事多,意义得到极端强化,已成为他眼中的圣物!

温哥华卢宝贤先生睡房

鹿头装饰和卢盘瑞芹一家三代照片 堪萨斯 萨拉那 1991年

刘先生对这些日常物事(也包括人的细节)的描绘到了不厌其烦的地步。每一件物品都有符号,都有象征意味,不会多余。它们就如同词汇一样,构成了一个非常清晰的表意系统。对它们最好的表达就是不动声色的冷静,表面上的绝对客观。毫无疑问,这一部分摄影是极具文科科学价值的,类似于法国年鉴学派的以小见大的治史传统,也类似于德国贝歇夫妇所创立的客观摄影风格。这两样东西,是中国所缺而目前已意识到的,刘先生是做在前面了。总之刘氏构建了文化与历史的密码系统,但绝非deadpan这种通常的平静,在含蓄而动人之外,他的画面因“刺点”众多而向观者放出千百强烈的意义刺激。所以说,他的影像有强烈的内爆能力,当量巨大,不同等闲。

他的画面若细分,特写一类也可单独拿出来说,尤其是他拍摄的肖像,尤其是古巴的彩色肖像,都一反他以前宽阔取景与平静展示的风格,突出主体,并有一种强烈的主观渲染。相信这不是刘先生的主观,而是对象具有强烈的情绪,在现实与天国之间、在环境与自我之间、在卑微与高贵之间,艰难维系,并使之不至于崩溃。这集中反映到脸庞上。这些肖像明显看出桑德、阿勃丝的影响。

吴帝胄 Pedro Eng Herrera 2009年

周春煐 Liria Maria Chao Garcia 2009年

樊有添 Rubin Fang 2017年

从主题上讲,流徙,向来是最重要的文化母题之一,自古如此,中西皆然。我们都知道摩西率众走出埃及,荷马笔下英雄渡海归家,屈原行吟在湖南的河流,俄国革命党人走向西伯利亚冻原,还有约瑟夫·寇德卡视野中的吉普赛人,杰克·凯鲁亚克疯狂地“在路上”,罗伯特·弗兰克在美国长达两年的穿行……我无需多加举例,我只是说,感谢刘老兄,为Chinese造像。我认为,鉴于Chinese的体量与复杂性,他没有如同那些大师一样让作者大于对象。在此一巨大历史现象面前,他的朴实描绘是对的。这不是敬畏那么简单,而是,一个渺小个人对世界的面对,他的雄心是一回事,他的手法必须沉着,才能站稳,才得以长久地形成不世之功。

我对于他的一生事业,不敢作出专业上的过多评价。我只能凭有限的记忆,去写老刘这个人,去展现他传导给我们的观念:人是不容易的,是可怜的,多关注,一起感叹,但不要大讲是非。

这也是他在广州的最好朋友——家兄颜文斗的待人之道。他热爱生活,关心每个人,但完全超越甚至遗忘这些人们的政治歧见与自私自利。作为人,确实能做到这个地步。我是做不到两位兄长这一步的。所以,我是因为对两位兄长的佩服,以我哥在天之灵的压力,替他的手,为他的朋友刘博智写下这些文字。

2019年8月至9月,于广州

【相关阅读】

每张照片展开都是一本书:专家点评“移民——刘博智华人流散文化影像展”

晚景凄凉有多凄凉 独身老华侨的“百年孤独 ” | “移民”展故事集

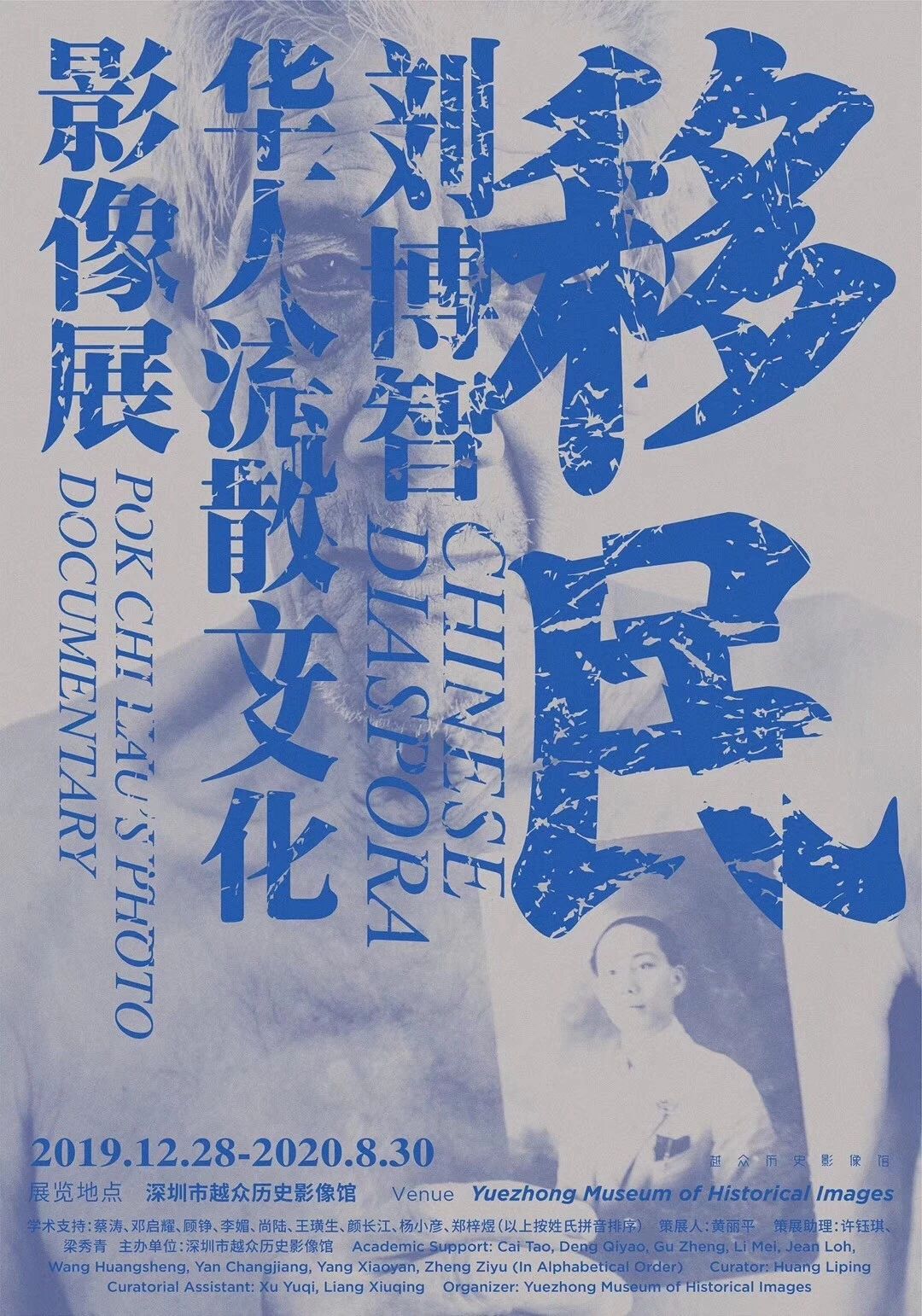

展览名称:移民——刘博智华人流散文化影像展

(疫情防控期间,MoHI实行预约参观制,预约方式请点这里)

展览时间:2019年12月28日 - 2020年8月30日

展览地点:深圳市越众历史影像馆

主办单位:深圳市越众历史影像馆

学术支持:蔡涛、邓启耀、顾铮、李媚、尚陆、王璜生、颜长江、杨小彦、郑梓煜(按姓氏拼音排序)

策展人:黄丽平

策展助理:许钰琪、梁秀

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司