- +1

苏枕书︱再访仁寺洞通文馆

2019年12月30日下午,从釜山回到首尔,当晚住在东大门附近的民宿,是新修的韩屋,十分干净明亮。果然降温,狂风卷起的枯叶扑打着窗扉。早早收拾停当,饱睡至天明,已是一年最后一天。

从周是第一次来首尔,之前就说想去看国立中央博物馆,还想去三角地的战争纪念馆。因为新年第一天就要回日本,这天尽量将看展行程安排得很密集,甚至还想再多去一处。事实上,巨大的国立中央博物馆花费了我们大半天时间,起先还认真观察、笔记、拍摄,不久只剩下走马观花的力气,叹息着:“高丽时代还没有结束?朝鲜时代太漫长。”看完所有展厅,已是下午三点半,两人都绝不想继续看展。“去仁寺洞看通文馆!”我作出决定。经在韩国工作的友人向远小姐电话确认,通文馆此日不仅营业,精通日文的夫人也在店内,顿时恢复精神,号称要领从周去看我在仁寺洞的圣地与销金窟。

有关仁寺洞古书店通文馆的历史,从前已有考证(见2018年1月3日“澎湃新闻·私家历史”《首尔书店奔突记》)。自2017年冬初次拜访,此后每番去首尔,一定会去拜访。2018年冬再访之际,去看了几次,皆是大门紧闭。询问附近旅游中心的工作人员,答说已停业,非常惋惜的样子。2019年9月下旬去首尔,又去仁寺洞,幸运的是通文馆正常营业。夫人说,书店不会停业,会坚持下去,又云近几年来自欧美东亚研究领域的订单不少。闻言大松一口气。记得美术史学者俞弘濬先生也是通文馆的常客,若没有通文馆,仁寺洞对我的吸引力不知要褪色多少。

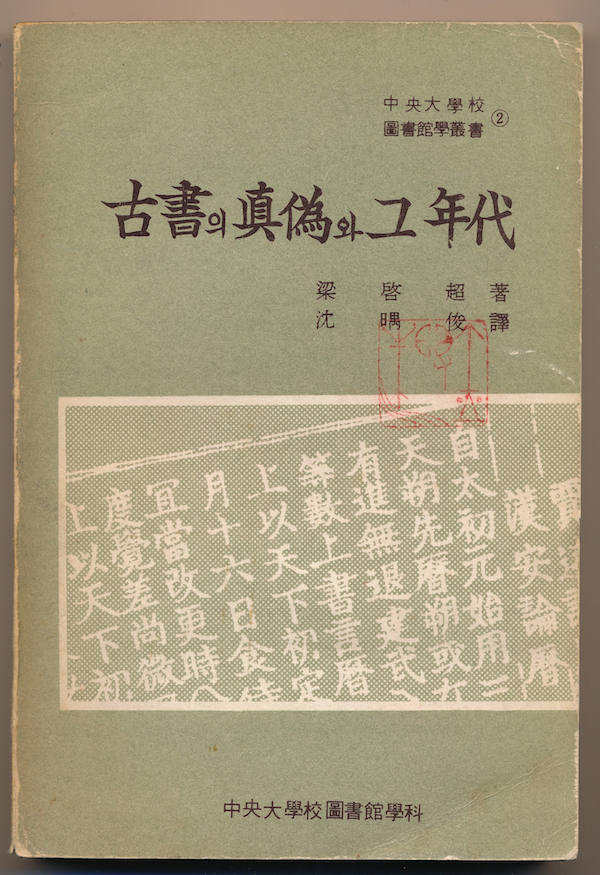

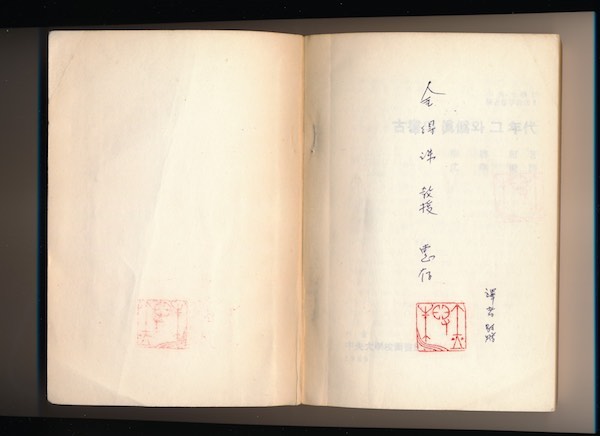

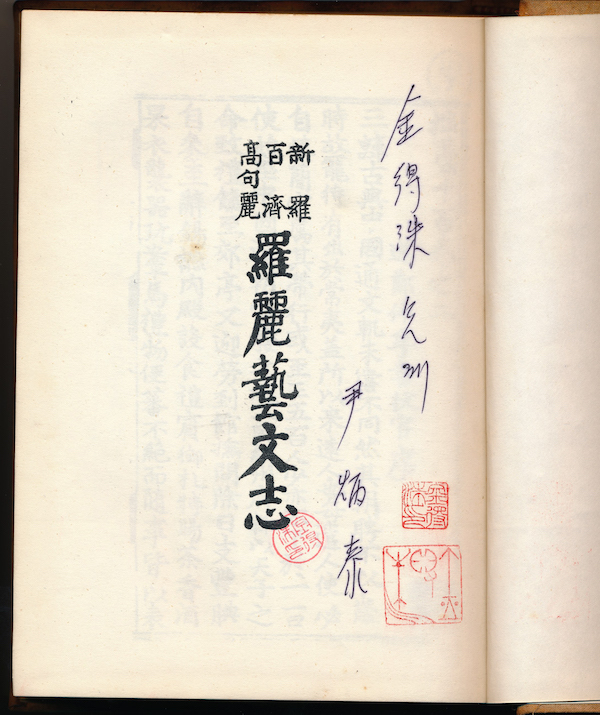

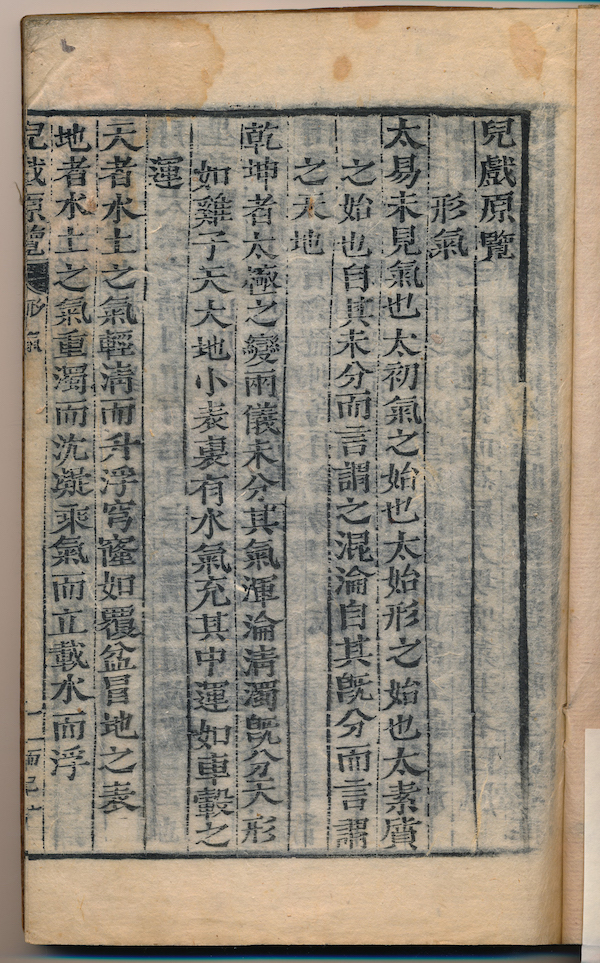

当日在店内找到曾任奎章阁古书系系长的书志学者金得洙的旧藏,譬如书志学研究者沈㬂俊译梁启超《古书真伪及其年代》,是译者签赠本。曾读过沈氏所著《日本访书志》(韩国精神文化研究院,1988年),不想在此见到他的题赠。还有一册尹炳泰赠送的《罗丽艺文志》(李圣仪、金约瑟编,弘文书馆,1964年),尹氏也是书志学研究者,专精朝鲜时代活字研究。此外还买下一册癸亥(1803)新刊木记朝鲜童蒙读物张混编《儿戏原览》,店家标注“木版本”,台北“中央图书馆”藏有同版(书号08227),著录刊行年为1803年,也认为是刊本。据金斗锺研究,张混曾在1803年用整理字体木活字印过《儿戏原览》(《韩国古印刷技术史》,探求堂,1981年,346页)。仔细辨别此本,未见版框拼接处有明显缝隙,同叶字迹也未见新旧羼用的现象,判断应是翻刻自1803年木活字本的刊本。忠南大学校图书馆亦藏有一册《儿戏原览》(1803年,木版本),标注“整理字翻刻”。此册内容丰富有趣,搜集了有关中国和朝鲜的许多掌故。韩国学者丁淳佑认为此书突破了朝鲜士人传统的小学类教材,而以民间游戏、民俗、朝鲜历史认识为出发点,是供平民阅读的童蒙书,也是书堂等基础教育机构的教材(丁淳佑《十八世纪书堂研究》,韩国精神文化研究院,1986年)。

由于种种历史原因,在1990年代之前,韩国书志学研究者很少与大陆学者交流,而更多与日本、中国台湾学界保持往来,“书志学”一词本身也是殖民时代的遗产。这些学者在日本书志学领域颇为人熟知,在我国似较少被提及。近年,日本的书志学研究在我国几成显学(是否充分利用、探讨则另当别论),但对韩国书志学领域的先行研究尚缺乏整理与利用,而这些显然也是东亚书籍史、书志学研究不可忽视的重要部分。

我们从国立中央博物馆附近的二村站搭乘四号线至忠武路站,又转三号线至安国站,出来很快就到了通文馆——远远望见书店玻璃门内有灯光,雀跃不已。推门后,果见柜台内坐着夫人,侧面坐的是她的丈夫李锺韵先生,正在整理新收书籍,逐册摆在置书架上拍摄书影。是我每次来时见到的安宁光景。

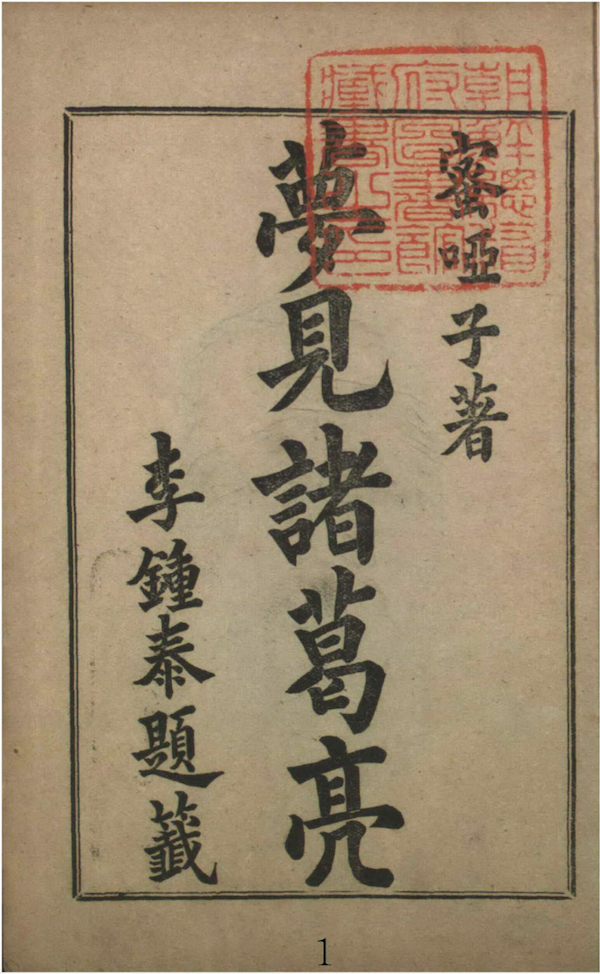

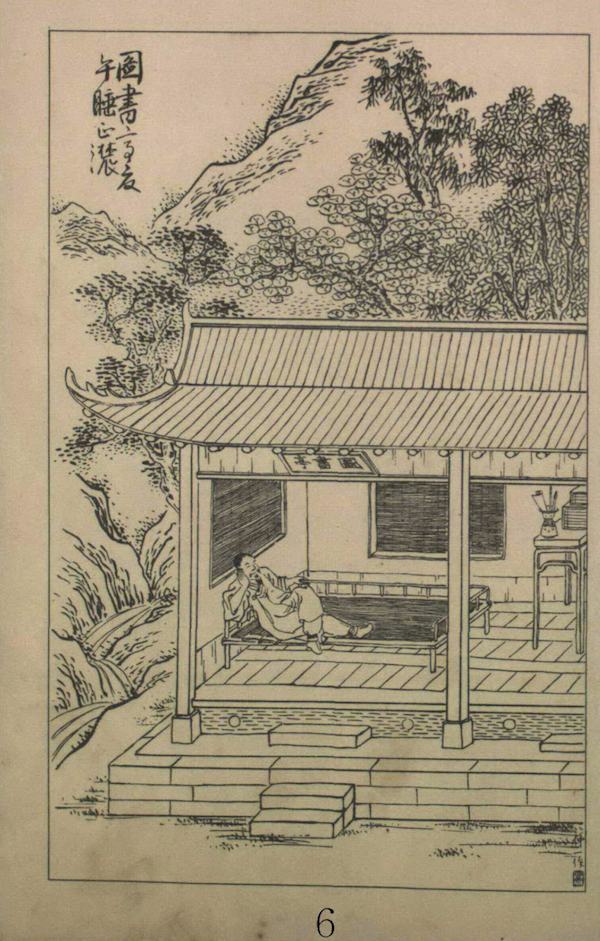

与夫人寒暄过后,我们便开始看书。与梦游录颇有缘分的从周找到一册题为《梦见诸葛亮》的写本,认为十分有趣,要我也看。此本为四瓣花纹青锦封面,以圆珠笔题写书名。封面、封底所用衬纸为《南原尹氏族谱》丙编。内文用蓝丝阑纸,四周双边,半叶十二行,墨笔书写,字迹整齐,篇目完整,偶有朱笔或墨笔订误。序文为独立运动家申采浩所作,正文分六章,曰议者谓为非计,曰容或无怪十条,曰先生历史演义,曰东土文学虚实,曰黄白关系真状,曰支那政略改良。文章混杂汉文、谚文写成,以梦中与诸葛亮相见、答问的形式,多涉近代各国政治、改革等事,表达对朝鲜国势的强烈忧虑。

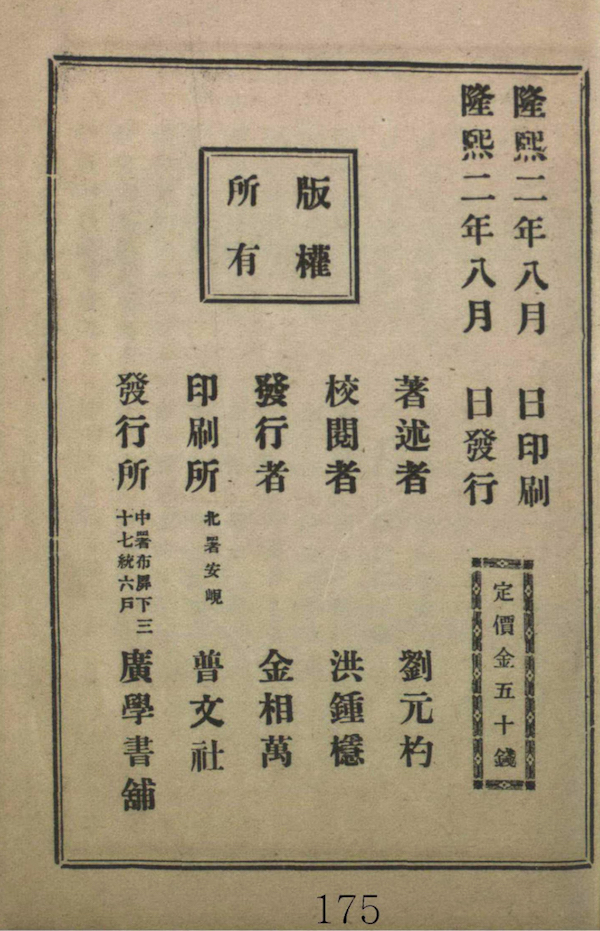

刘元杓为汉阳刘氏,出身于译官之家,生年1852年,不少资料均称卒年不详。专门研究刘元杓、并曾出版《梦见诸葛亮》韩文译本的釜山大学教授李圣惠认为其卒年当在1919年5月之后(李圣惠《蜜哑子刘元杓传记考察》,《东北亚文化研究》61,2012)。检索《东亚日报》数据库,见1929年12月6日有崔诚愚诗《谨輓蜜哑子先生》,并有一则讣闻,称刘元杓于是月1日死于开城高丽町。事实上,Yi Byeong Jik在《20世纪初梦游录现实认识与对应方式》(《韩国文化论丛》第59号,2011年)一文脚注中已指出刘氏末年当为1929年。感谢韩国国史编纂委员会慷慨的数据库,此外还检索到如下信息:金振九在杂谈《北队》中写过一节“开城奇人蜜哑翁”,“世间知晓刘元杓者少矣,著作《梦见诸葛亮》之蜜哑子则无人不知”,刘已是七十八岁老人,住在高丽町,仙风道骨云云(《别乾坤》第22号)。在尹致昊日记中,可以见到尹致昊与刘元杓的往来至少从1917年延续至1928年。尹氏比刘元杓年轻十三岁,他认为“刘元杓氏是相当英敏的人物,与古代近代的其他人物都不同”(《尹致昊日记》1920年8月13日)。这些零星资料亦可对刘氏生平稍作补充。

刘氏字善七,号蜜哑子,1880年通过增广试杂科汉科考试,担任直长与汉学官。后曾参军,先行研究普遍认为这是因为他精通汉语、而军队需要翻译人才的缘故。1900年起,刘元杓开始在《皇城新闻》等报刊发表文章,讨论政治,呼吁唤醒民众,他对梁启超极为推崇。当时,《时务报》《清议报》《新民丛报》等报刊在朝鲜均设有代收点,为朝鲜进步知识人普遍阅读,当中梁启超的文章最受喜爱,对朝鲜进步青年的思想及生命产生了深刻影响。

刘元杓曾在《蜜哑子经历》一文中讲过一则故事。1906年春曾往水原参观农事试验场,归途中拜访旧日相熟的一位士人。谈话间有一位少年带来一箱书,主人翻阅,满面喜色。蜜哑子见不过是四书三经、诗学全书、事物类聚、古文真宝等传统经典,愕然问这些书有何用。主人答自家青年子孙不可不学习,因此不惜重金自汉阳买回。蜜哑子落泪,说甲午年日本全权公使大鸟圭介来驻京城,曾对宰辅金宗汉、曹寅昇言,余驻扎贵国数硕,见贵国政治程度与民俗程度,则五百年享国万无其理。日前阅览贵国所用大全通编册子,则五百年享国原因果在于此也。蜜哑子亦在寻觅朝鲜之微弱而将至灭亡之境的根由,见到主人行为,而知其原因。因为主人重视传统经典的行为,可以说无心性、无思想、无精神、无耳目。主人愕然,反问这些书籍既非天主教书籍,又非佛教书籍,何至于此。蜜哑子问他可曾看近日报刊。主人说报刊杂用汉文谚文,文法文格贱陋。蜜哑子长叹,认为“今日我国之百度改良之中,最先急务者,乃为改良上等人类的心情”。主人遂问青年应读何书,蜜哑子的建议中,有云“实心热览彼清国哲学博士梁启超著述《饮冰室文集》十八册,洞悉其义,则天下形势、国治方向、人道就绪之大方针可自然出生。若此危弱垂亡之国势,自是挽回之非难也”,并认为《饮冰室文集》是挽救国之萎靡灭亡的“第一灵药”,建议这位士人务必买来阅读(《大韩每日申报》1907年9月6日)。这则故事充分说明梁启超在刘元杓等朝鲜进步知识人心目中的崇高地位。

出身于译官之家的刘元杓在朝鲜时代只是中人阶层,与这则故事中崇奉传统经典的两班贵族相比,身份颇为悬殊。故事里的贵族以汉文为正统,认为夹杂谚文的报刊文章“贱陋”,这也是朝鲜士人的基本认知。而刘元杓认识到汉文谚文杂用的口语文章于唤醒青年的重要性,显然服膺梁启超通过新文体启迪民智、开通风气的理念。乙巳条约签订后,韩国沦为日本的保护国,此后,刘元杓在各种场合发表了大量鼓励新学、提倡改革的演说。如1906年12月19日,曾为徽文义塾、桂山学校、普光学校等学校师生演讲,呼唤学生须从畏惧、羞耻、愤发出发,致力追求新学问(《皇城新闻》1906年12月22日)。1907年1月,刘元杓在汉城基督教青年会演说东土四千年以来经义虚实论及国政向背,“若使我韩当局官吏当年曾闻此言,今日政治之腐败必不至此”(《皇城新闻》1907年1月10日)。1908年5月,“蜜哑子刘元杓演说,激切慷慨,闻者动容”(金允植《续阴晴史》)。《皇城新闻》社长张志渊“每为新闻,必嘲侮儒者而赞扬侮慢圣贤之梁启超,称述诟骂经籍之刘元杓”,这受到当时不少传统士人的抵触与反感,有儒者这样批判认可梁启超和刘元杓的张志渊:“余谓如志渊者,正刘向之谓晚世恶人之反非儒者者,可恶,亦可哀也。”(田愚《华岛漫录》)

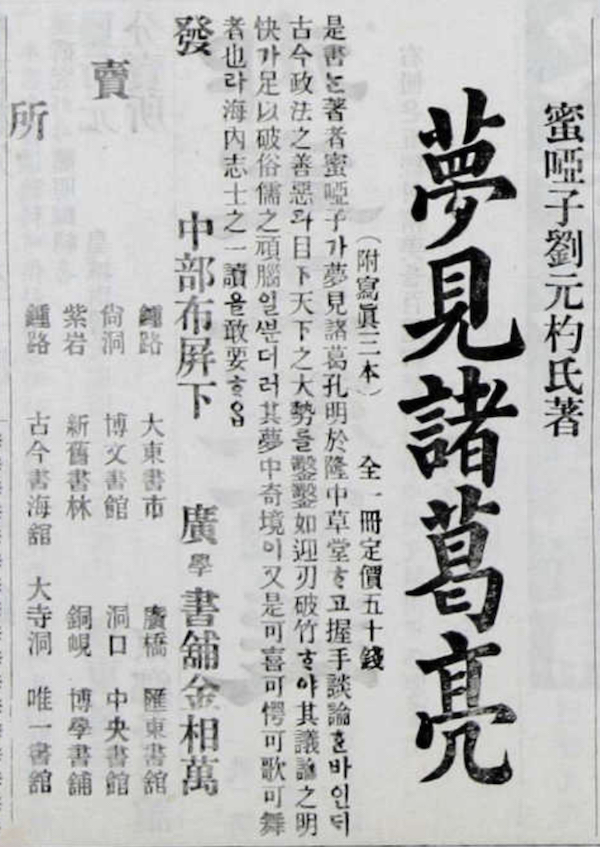

1908年8月,广学书铺出版了刘元杓的《梦见诸葛亮》,定价五十钱,汉城各处书店均有发售。此书屡经加印,受众甚广。日韩合并之后,此书被朝鲜总督府定义为妨害社会安定秩序的禁书,从此消失于市场。从周找到的这一写本自然成立于广学书铺版之后。翻检此写本,见到“黄白关系真状”一章中“苟如是,则乙未年日清约章朝鲜自主之句语,与癸卯年日本诏勅独立担保之金石之文”的“日清约章”,写本原误作“日清战争”,后以墨笔在“战争”二字旁划线,并细书“ナキモノ”,即日文“不用”之意)。可知写本作者当精通日文,那么很大可能是殖民时代生人,则推测此本成立于日本战败之前,或距事实不远。

既是从内容、形式到来历都如此有意思的书,当然要买下。就在此时,店里进来一位欧美客人,以英文询问夫人书店玻璃窗内展示的美人照片是否出售,那美人是谁。夫人一口动听的英文,答说那是著名的舞蹈家崔承喜,战后去了北朝鲜,店里照片都是当年拍摄、冲印的原版,暂不出售。客人离去后,我小声与从周赞叹夫人出众的语言能力。不料夫人竟笑着对我们说中文:“原来你是中国人!”我更惊讶,此前每番都与日本友人同行,得知夫人会日文后,就想当然地仅以日文交流,不想夫人的中文与日文一样漂亮。

“您究竟会多少门外语?”忍不住问她。

夫人以中文笑答曰:“我大学专业是西班牙语。中文是自己非常喜欢,学了有四五年。”她举起手中的书册给我看,“我要考汉检五级,每次总觉得应该能过了吧,但临到考试老出错。”那是汉语水平考试(HSK)的真题集。

“你日语说得真好,之前以为你和你朋友都是日本人。”

我摇头:“可是我不会西班牙语,也不会韩语。”

夫人不再自谦,告诉我们不久前她刚去了北京:“在天坛,遇到了初雪。”那是11月29日的事,她给我们看天坛的雪景照片。初雪在韩国流行文化里有格外浪漫的意味,难得去北京,碰巧赶上,自然难忘。听说我们刚从安东、釜山转了一圈回来,夫人也惊叹。又说自己比起研究旧书,更喜爱学习语言。我们谈话过程中,店主李先生一直兢兢业业拍摄书影,偶尔对我们微笑。记得李先生曾说过自己不会外语,店里与外国相关的生意都是夫人负责。今日更深刻领略到夫人的魅力,佩服又感慨。

店内有一张小小的画框,是旧书店标签集锦。这标签一般贴在旧书封底内或卷首,一半是店标,一半写价格。出售之际,店家将价格撕下,店标仍留于书页。当此书再次进入市场,下一家旧书店一般会将旧店标除去,贴上自家标签。第一次来时就留意到,这次不忘指给从周看。上面有许多我熟悉的书店:京都的喜久屋书房,东京的东阳堂书店、丛文阁书店、秦川堂书店、岩松堂书店、山阳堂书店,福冈的苇书房……也有昔日首尔的文光堂书店、金港堂书店,许多已成为历史。这些跨越山海抵达通文馆的旧书,又带着通文馆的印记去往四方。小小画框内是书籍之旅的留念,也是书籍生命力与旧书店使命的明证。

《梦见诸葛亮》之外,又挑了几册近代以来的韩国出版物。与主人家互道过“新年快乐”,依依惜别。又是黄昏,听说这晚附近的普信阁有敲钟庆典。而我们在通文馆已十分满足,对其他热闹不再动心。与友人向远小姐在仁寺洞吃饭喝茶毕,便回了住处。夜里果然听见钟声与烟花绽放的响动。“难得住在景点,却不去看风景。”从周笑,“倒像我们去年在釜山,好不容易住在海边,却没有看海。”

新年第一日,我们回到日本。因是傍晚的航班,得与首尔从容告别。在日本生活多年,痛感若不熟悉朝鲜半岛,则对于理解东亚史会缺少重要一部分。又逐渐认识到京都与朝鲜半岛从古代至近代的密切关联。譬如钦明天皇曾在山城国相乐馆接待高句丽使节(《日本书纪》卷十九),今日京都府木津川山城町有高丽寺遗址,被认为是朝鲜半岛渡来人狛氏所建。有学者认为高丽寺前身即是相乐馆,那一带也曾是渡来人的聚居之所。曾在仲春时节来到高丽寺遗址,原上碧草如浪,山藤花摇曳如璎珞,远处是秀丽清澈的木津川,遥想千余年前来到此地构筑寺院的渡来人心情。又譬如忠清北道沃川出身的诗人郑芝溶曾留学同志社大学,有诗歌《鸭川》,“鸭川,十里野原上/日已暮,日已暮/每一个中午,送别你/喉咙已嘶哑,激流的水音/握紧冰冷的砂粒,冰冷的人心/握紧,捏碎呀,抑抑不乐”……1928年7月,他在河原町天主教会受洗,教名弗朗西斯科。今日河原町天主教会仍在那里,每番进城,都会路过,常去教堂旁的小书店。还有一位曾留学同志社大学的韩国诗人尹东柱,1943年被下鸭警察署检举为思想犯,在距日本战败不久的1945年2月16日,病死于福冈刑务所。下鸭警察署——就在出町柳不远处,因离大学太近,不同时代以种种名目逮捕过不少学生。“我好像能够无忧无虑地/数清这秋夜的全部星星/刻入肺腑的那一颗两颗星星/如今数也数不清了/因为晨曦即将走近/因为明晚还有夜晚/因为我的青春尚未燃尽。”古寺遗迹、存留的教堂、诗歌的音节……它们极直接地打动我,影响我对待历史的态度,告诉我与生息之地存在过的灵魂之间的关联,并将我一次又一次带往新的旅途。

附记:

感谢通文馆夫人慨允拍摄书店内景。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司