- +1

“利害共生”的政治:病毒从不外在于我们,又如何对其作战?

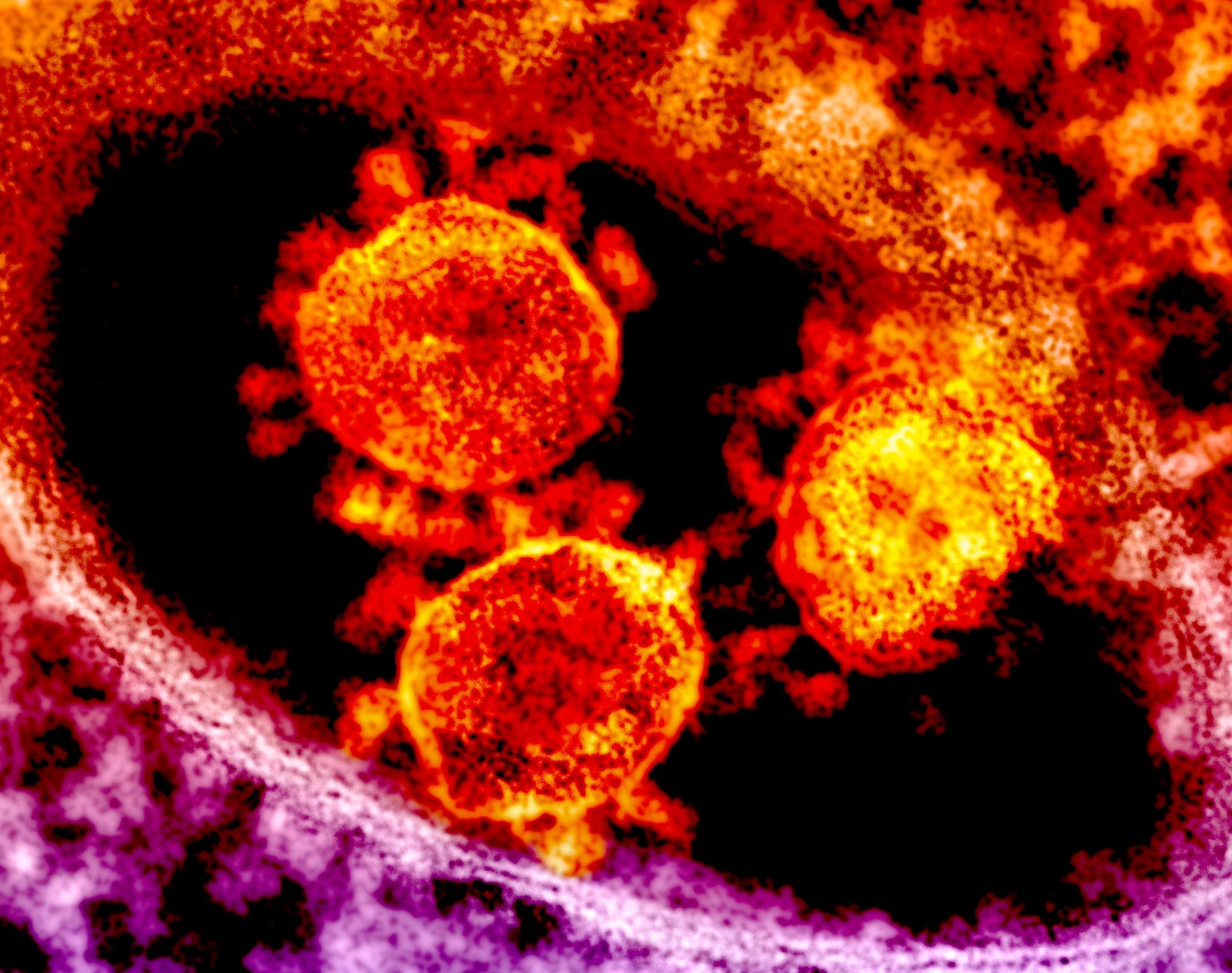

各个国家都把应对新冠病毒比喻成“作战”。然而,被称作“病毒”的多种多样的生命体从不是“外来之物”,我们向来和这些生命体“共生共存”,如何对它们开战?研究医疗人类学的法国人类学家Charlotte Brives提出“利害共生”的政治,从这里出发,我们必须真正意识到各类生命体同居此地,并反思人类的视角。如作者所言,与其发动战争,不如重新连结生命体,也就是说在人类之间,在人类与其他物种之间建立生命共同体、互助团结。原文发表于LeMedia,由法语译作中文,经作者授权由法语译作中文,并刊发于《澎湃新闻·思想市场》。夏洛特·布里夫(Charlotte Brives)是法国人类学家,法国国家科研中心(CNRS)研究员。研究领域为科学人类学、医疗人类学,尤其关注噬菌体的相关应用。

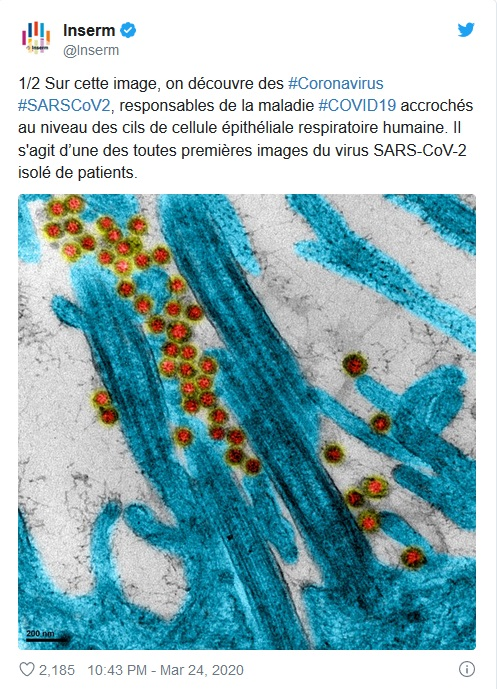

“这是一场战争”(Nous sommes en guerre),这是马克龙用来形容当前COVID-19(新冠)疫情的措辞。他当然不是有史以来第一个把病原微生物当成敌人的人类,战争修辞在免疫学和流行病学的历史上汗牛充栋。但这里的特殊之处在于,这种修辞话语从国家元首口中说出来,是一种宣传策略,其主旋律是老套但屡试不爽的举国一心,其意识形态则与新自由主义完美结合:从新自由主义的视角看,社会生活本身不就是一场无休止的战斗吗?

谁在打仗?敌人是谁?一场战争起码得有交战双方。然而,虽说病毒与人类关系密切,甚至在某些情况下可能会让人类命悬一线,是否可以把战争的意志强加于病毒头上见仁见智。愿意就此发表意见的人也并非众口一词,不能被简化为一个放诸四海而皆准的“我们”,无论这个我们指的是全国民众还是全人类。

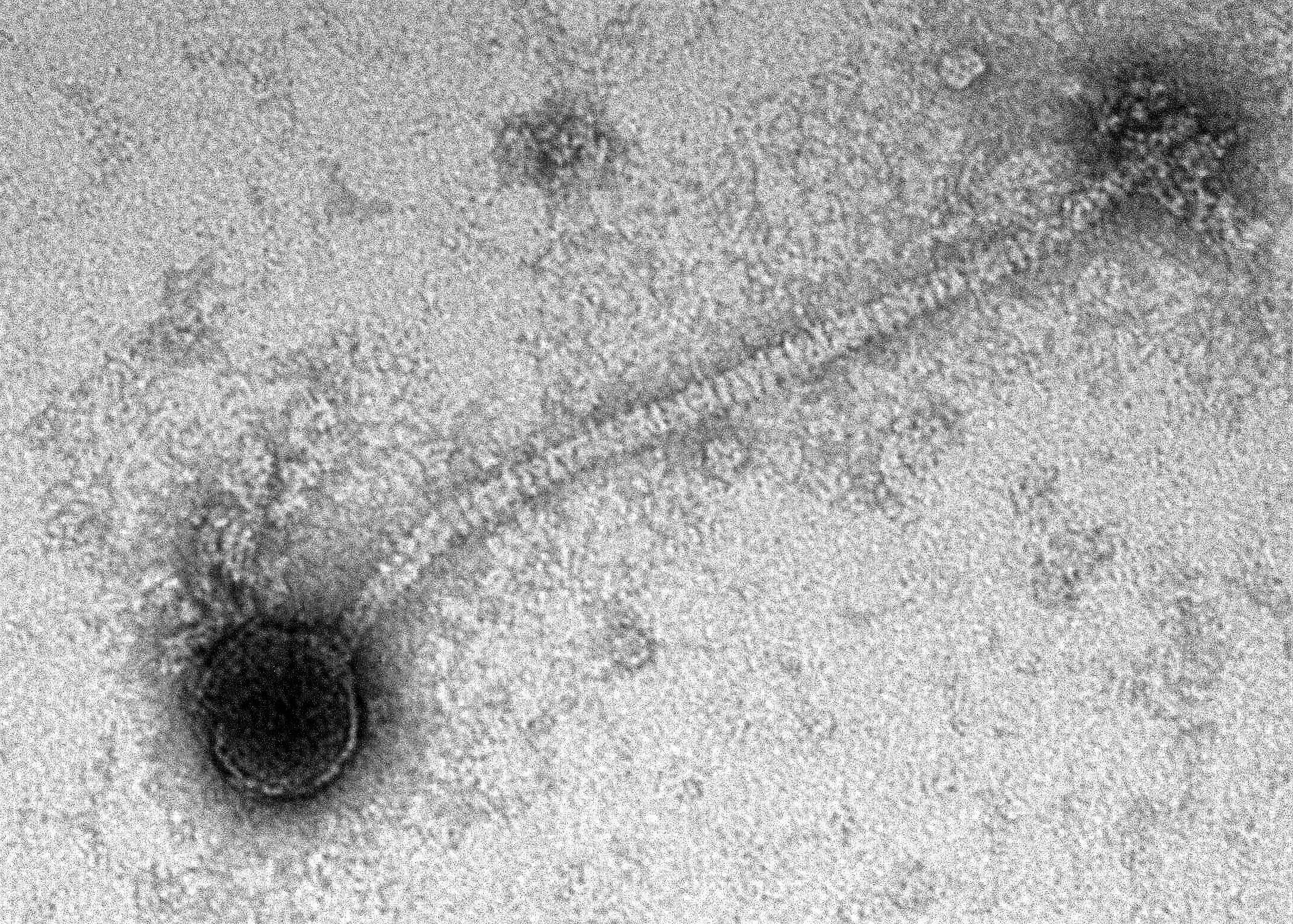

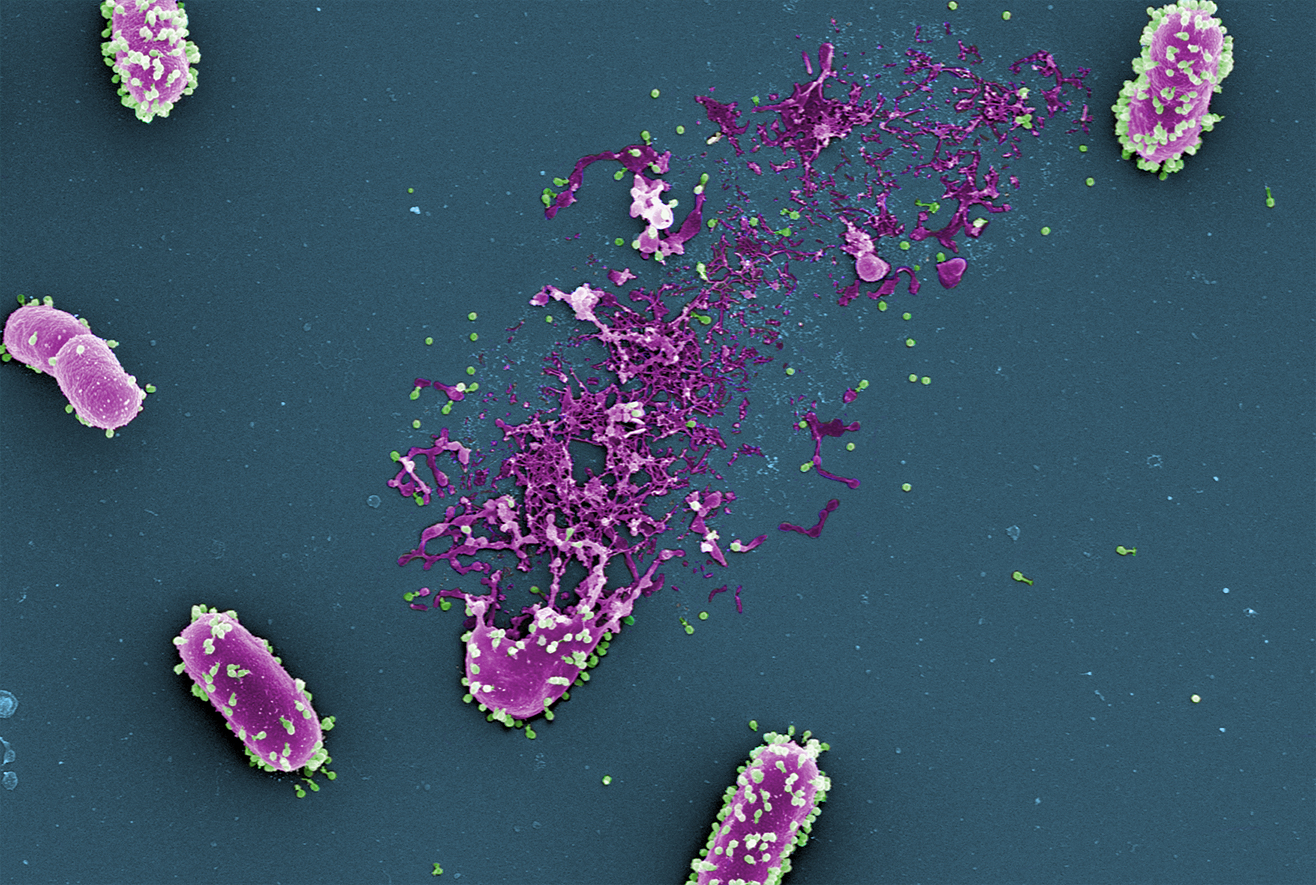

COVID-19疫情抛给我们无数棘手问题,这其中最基本的一个问题源于我们对于病毒本身的单一化理解,还有对病原体(其中一部分病毒)给人类社会所带来的影响的单一化理解。带着这种鼠目寸光观察疫情就如同雾里看花。实际上,世界上存在着形形色色的病毒,它们与其他物种的互动更是森罗万象,尤其是涉及到对人类社会的影响时。一旦我们了解到某些病毒对人类贡献良多,就不可能只从一个角度来讲述病毒的影响。噬菌体(bactériophages),即吞噬细菌的病毒,即是一个绝佳的例子。

如今细菌对抗生素的耐药性不断提升,在此背景下,噬菌体能够帮助我们对付化学分子无法治疗的细菌感染,这就是病毒为什么能够为某些病患缓解难以忍受的痛楚。[1] 噬菌体在未来的应用应该会越发广泛。从另一层面上说,作为一种基础研究工具,噬菌体还为提升人们对DNA的认识以及科学家操作DNA的能力作出了很大的贡献。[2] 这个事实怎么强调也不过分:此病毒非彼病毒,病毒之间天差地别。流行病也是如此,每一次都很特殊,会受到地理、环境和社会政治等等因素影响而呈现出不同的形式。

这些纷繁复杂,但被我们通通归类为“病毒”的生命体在生物界中“人多势众”。它们的数目如此之庞大,以至于以我们的想象力估算起来都有困难。正因为它们并不是“外来之物”,对它们“开战”又从何谈起?不论在生物层面还是社会层面,人类都与病毒和其他微生物共生共存,这是无法改变的事实。这种共生关系的形式五花八门、利弊不一而足,导致生病不过是其中一种可能性。就和植物与动物一样,人类的生命受到充斥其体内的微生物的制约。这种相互依存的现象比比皆是。我们可以借用微生物生态学家 Theodor Rosebury 在60年代所提出的一个概念,把这种现象称之为“利害共生”(amphibiose)。Rosebury 用这个概念描述不同的生物体之间的关系,这种关系在不同时空中呈现出多变而动态的性质。举一个医院中众所周知的例子。有种细菌被称为金黃色葡萄球菌(staphylocoque doré),在三成人类的鼻腔中存在。它停留在鼻腔中时是无害的,但一旦在外科手术后进入膝盖部位则可能引起感染。第二个例子是幽门螺杆菌(helicobacter pylori),它仅仅在某些时刻才会引起胃溃疡(在平均30至60岁之间的人口中间歇性发作),也即是说细菌携带者并不会持续发病。

因此,人类有责任发展出能够这种与微生物利害共生关系相适应的组织方式,也就是说作出政治层面上的安排。这种关系变化无常,根据不同情况或条件,有时导致疾病,有时则不会,而我们应当去认识的就是这些条件。从人类发明人痘接种术、发现疫苗接种原理,一直到制定当下艾滋防疫策略,问题的核心与其说是与看不见的敌人作斗争,不如说是学习与拥有自己生存方式的其他生命体和平共处、勇往直前。[3] 这不是说我们要做好最坏的打算(当然有必要制定防疫计划),而是说我们必须真真正正地意识到各类生命体同居此地、共创未来,并且着手分析后果并思考如何应对。

也就是说,我们有必要反思人类的视角。战争叙事无形地将当下的复杂局势进行了似是而非的整合,迷惑了我们的认知,将我们带入歧途,使我们犯下以下两个错误。

这场疫病会杀人致命;这场疫病破坏了人体、人群、社会、政府、金融的稳定;这场疫病展现了系统防线的缺口,揭示了阶级分化,暴露出体制的薄弱环节;这场疫病引发异常状态,致使我们对理所当然之事、对社会应变能力产生怀疑,并追究领导人的过错。的确,COVID-19疫情有也带来了这些影响,……但实际上又不尽如此。因为“影响”指的是当病毒迫使生活中断,人们如何遭遇、忍受或应对这种变化。换句话说,对“影响”的定义很大程度上取决于对何人而言,对什么社会地位而言。见诸社交媒体还有报端的众多文章和评论都无不述说着病毒的多重性,必须强调的一个事实就是个体的免疫力和社会阶级、公共卫生政策和医疗系统的状况、不同国家的防疫经验等等都导致了病毒“入侵”所造成的后果大相径庭。

这正是复杂性的第一个层面:我们可以把疫情称为大流行,也可以称为多处并发流行病。我们有必要去倾听不同叙事,以便了解后果的异质性,而不是以强行消声灭迹为代价将不同经历糅合成一个呼唤团结的响亮口号,而这正是掌权者一直以来采取的策略。当种种言论将单一叙事、单一观点摆到至高无上地位,并且牺牲其他述说和观点之时,我们就更应该去注意那些被忽略、被否认、被禁言的东西,以及那些一直存在的利益冲突与支配关系。

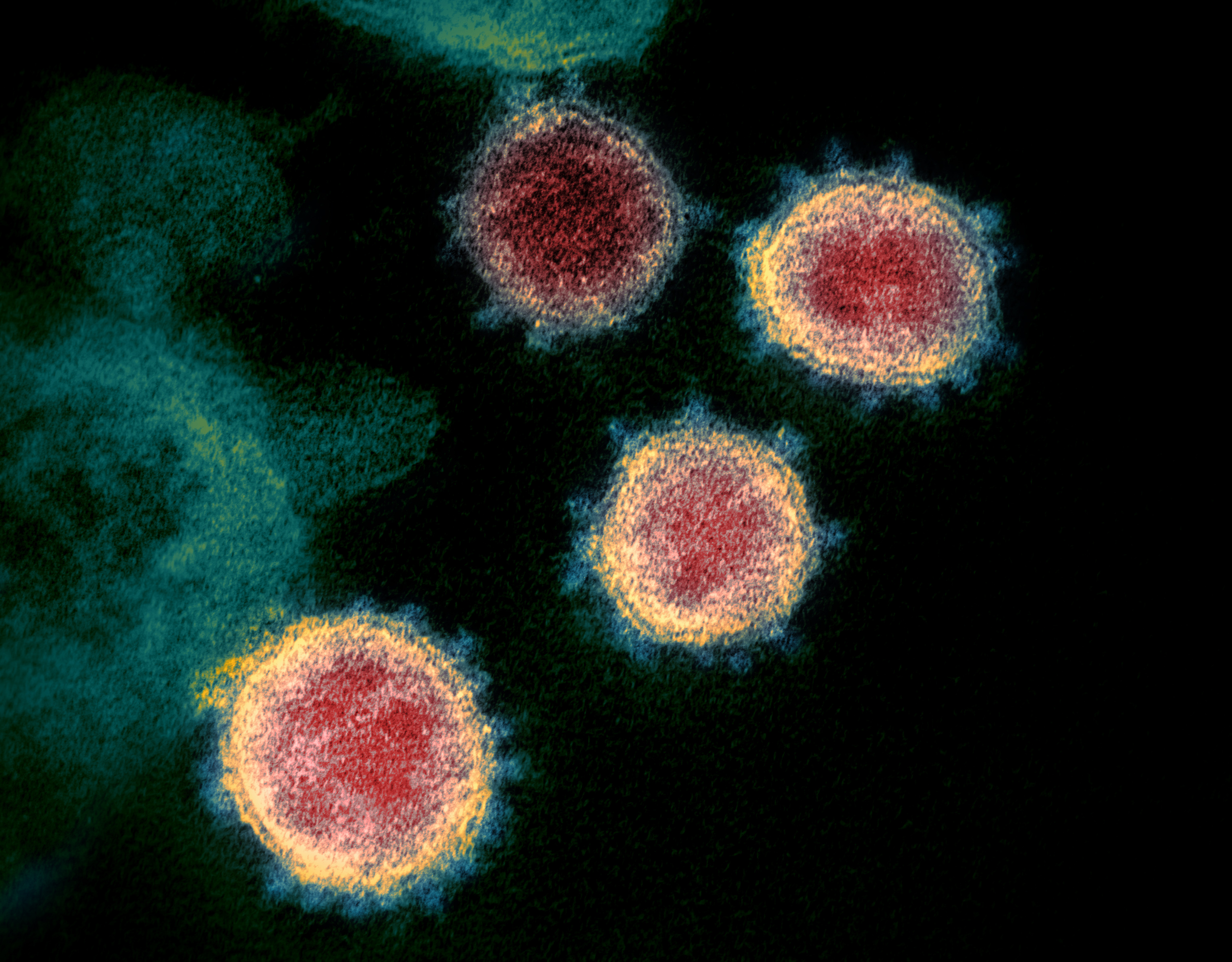

第二个层面可能更隐晦一些,它关乎我们对“病毒”的理解。对于科学家来说,病毒是“严格意义上的寄生体”,即一种无法在宿主体外生存的生物。病毒会侵入特定生物的特定细胞,并利用这种生物体的代谢机制来进行繁殖。病毒有很厉害的进化力,它们会突变、会适应,有些还可以跨越物种这个“障碍”,比如由鸡或猪传给人类。但是它们和宿主的关系多种多样,而且也绝非是百害而无一益。有些病毒甚至是物种的进化的动力。拿合胞素(syncytines)举例,它是作为哺乳动物特征的胎盘发育的必要蛋白质,它的病毒基因传染了哺乳动物的祖先后,变成了其DNA的一部分,由此为包括人类在内的哺乳动物的起源做出了贡献。把视角拉得更广一点,人类DNA中相当大的一部分就是来自于病毒感染。陈词滥调的战争比喻在这里能适用吗?

还是让我们回到那些使人类致病的病毒,有许多病毒导致的疾病家喻户晓:艾滋、西班牙流感、SARS、埃博拉、登革热、黄热病、丙肝等等。大多数因研究某种病毒而颇负盛名的科学家却不是特别愿意对COVID-19公开发表意见:“我是某某病毒的专家,但不是冠状病毒的专家。我不懂。”值得庆幸的是,人类应对瘟疫的方法自有其连贯之处,在疫情到来之时,过去防疫中获得的知识对于分析应对方案和预估影响便显得弥足珍贵。但是科学家不愿发言是因为我们关于病毒以及利用病毒得到的知识已经多到足以让我们认识到这一个名词覆盖的生物实在数之不尽(参看里昂第一大学所绘制的病毒图,与宇宙地图一般浩瀚无垠,十分壮观[4])。“病毒”指代的与其说是定义清晰的研究对象,不如说是一种“存在于世”的方式,仅仅是因为某些行为和特质类同,才被现代科学归为一类。简而言之:仔细研究会发现埃博拉、艾滋与COVID-19病毒三者之间的差别几乎跟穿山甲、向日葵和细菌之间的差别一样大。后三者同样是生命体,但没有人会认为它们的生存方式,以及与我们的互动方式(或不相往来)有任何可比性。

不同病毒与宿主的互动方式也千奇百怪。COVID-19病毒与艾滋或者西班牙流感病毒在很多层面上有着天壤之别,包括潜伏期、传染性、宿主体外存活时间、病征、免疫系统的反应、致死率(即使如今已收集了很多病例,COVID-19的致死率还是要等疫情结束之后才能明晰)等等等等。正因为如此,目前担任政府防疫科学家委员会主席的免疫学家Jean-François Delfraissy,作为杰出的艾滋病毒专家,却在2020年3月18日上RTL广播台时说出“当下局面前所未闻”这种话,并解释道:“我已经历过很多次流行病危机,比如艾滋病或埃博拉,但是COVID-19的传播速度及其造成的后果是极为惊人的。”

在这个时候谈论这些有什么意义?这个时候很多人被禁足,但物质条件参差不齐;而另一些人则必须继续上班,是为了保障民众的生活所需,也是为了一小部分人的经济与金融利益;这个时候医院人满为患,而政治决策打着卫生紧急状态的旗号纷纷出台,有可能对经过无数人重重斗争才得来的一些权利与自由造成持久损害。

人类学家安清(Anna Tsing)在其著作《末日松茸》[5] 里提醒读者注意我们当下生存方式的不稳定性(précarité)。她说不稳定指的就是“生活没有稳定前景”(ce qu’est la vie sans promesse de stabilité)。我们或许还可以补充一点,【让我们意识到生存方式不稳定的】还有利害共生是生物间关系的基础这个事实,而政治与社会前进方向也应该受此引导。

我们不应向病毒,而应该向某些政治和经济体制开战。这些体制非但不是为了弥补人类与非人类生命(程度不一的)不稳定性而设的,反而有意利用并强化了这种不稳定性。在新自由主义的统治秩序下,不稳定性是固有、甚至是不可或缺的。正是在这个新自由主义体制下,工业化养殖和工业化农业加速了病原体的产生,同时地理空间的全球互联和高强度互动又加速了病原体的传播。可以进一步指出,全面的标准化与生物的利害共生是水火不容的。

与其发动战争,不如重新连结生命体,亦就是说在人类之间,在人类与其他物种之间建立生命共同体、互助团结。“社会达尔文主义”误读达尔文,将竞争视为关键,但竞争只不过是生物间的关系形态中的可能性之一,而且肯定不是最富有成效的。在西方现代性传统下(是否要跳出西方的现代性是一个后果深远的真问题),非人类生物通常不被纳入政治考量之中,但人类选择与它们维持何种关系无疑是一个政治问题。如果说生态政治(écologie politique)这个概念有意义,意义就在于它帮助我们更好地把握人类以及其他形态繁多的生物共同享有的未来,看到这些未来的多样性,以走出破坏生命环境的现行经济体制,构想生命环境的其他可能性。我们应该由此出发,开展行动,采取一切必要的(彰显王权[6]的?)强制性措施,以面对工业危害和疯狂的金融市场逻辑,并(通过调整财政预算及税费政策)重建一个足以应对未来挑战的公共卫生体系。我们的未来必定是与他者(人类和非人类)共享的,下一个病毒必然不同于以往,它出现时,我们的回应再也不能换汤不换药。

[1] https://www.jle.com/fr/revues/vir/e-docs/les_applications_antibacteriennes_des_bacteriophages_316325/article.phtml?tab=texte

[2] https://www.jle.com/fr/revues/vir/e-docs/un_siecle_de_recherche_sur_les_bacteriophages_316330/article.phtml

[3] https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01528933

[4] http://virusmap.univ-lyon1.fr/

[5] 译注:英文原版《Mushroom at the End of the World》,普林斯顿出版社,2015;繁体中文版《末日松茸:资本主义废墟世界中的生活可能》,八旗文化,2018年8月。该译著将作者名字翻译成为安娜·秦,但据资料母亲为华人的作者更喜欢用安清这个名字。

[6] 译注:这里用到的词是régalien,指的是一个政体里最高政治权威(国王、君主、总统等)行使的权力或职能,如保卫国家安全、定义法律框架、制定货币政策等等。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司