- +1

虞云国 | 在《水浒传》里踏寻宋代社会的遗痕

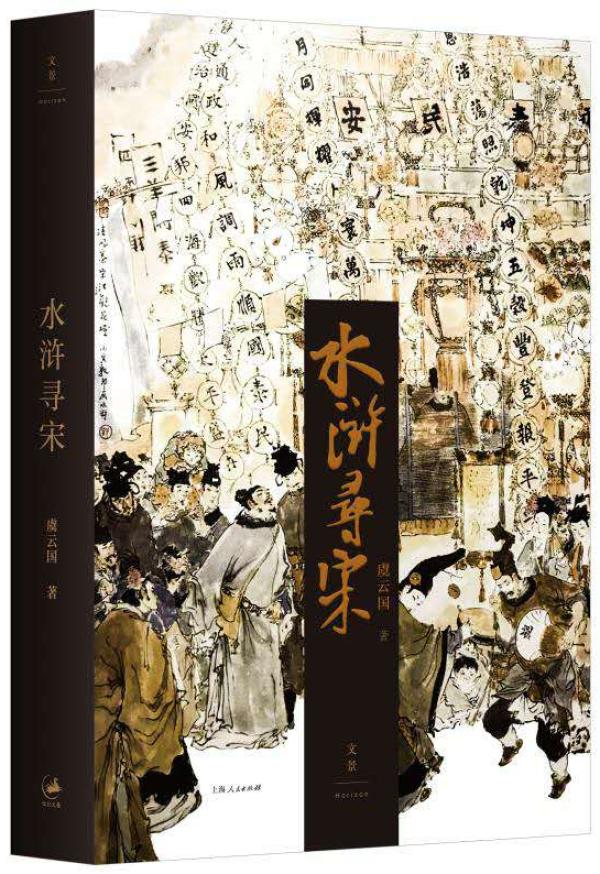

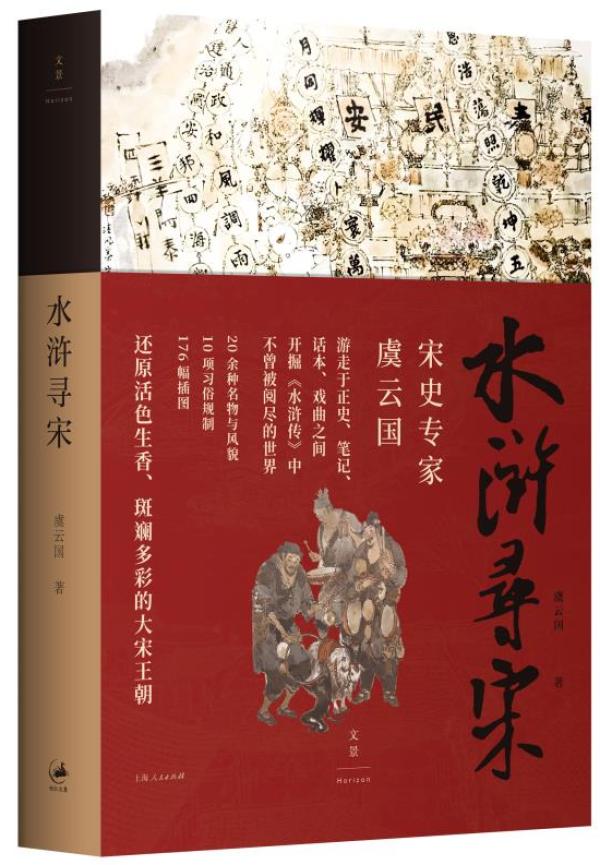

《水浒寻宋》,虞云国著,上海人民出版社,2020年5月,525页,98.00元

我以《水浒传》为题材写随笔,始自2000年,其缘起、用意与作法,十二年前印行《水浒乱弹》时,在代序《我读水浒》里已有交代。读书界对《水浒乱弹》还算认可,近年时有读者说起难觅其书,这才促成了《水浒寻宋》的新妆亮相。金元杂剧里,凡角色初登场,总得说几句上场诗或科白,我也何妨借此机会饶舌一番。

据《中国读者的理想藏书》,对最具代表性的八十份推荐书目做过一次排行榜统计,四大古典小说中,《红楼梦》第一,获荐二十一次;《水浒传》第二,十八次;《三国演义》第三,十五次;《西游记》第四,十三次。毛泽东说过:“中国三部小说,《三国演义》、《水浒传》、《红楼梦》,谁不看完这三部小说,谁就不算中国人。”(陈晋《毛泽东与文艺传统》107页)。相信不愿被开除国籍的国人,这三部小说都应该看过的。

毫无疑问,在艺术的伟大上,《红楼梦》无可争辩地高居首位;但《红楼梦》有点贵族化与士人化,近乎阳春白雪而曲高和寡。就普及化程度而言,《水浒传》与《三国演义》似乎超过《红楼梦》,成为普通大众的社会历史教科书。进而言之,《水浒传》比《三国演义》更平民化,其着眼点不是统治者的政治权斗与军事角逐,而是更广泛的民众生活和社会矛盾,在这点上,它与《红楼梦》一样,都具有丰富深刻的思想内涵。

然而,若论《水浒传》的思想倾向与价值观念,不仅复杂多歧,甚且颇有冲突抵牾处。即以贯穿小说始终的“替天行道”而论,统治阶级的主导意识与被统治阶级的叛逆思想就割不断理还乱地杂拌纠葛在一起。所谓“天下有道,则庶人不议”,其道便由“天命所归”的天子所出;唯“天下无道”时,才企望有人挺身而出“替天行道”,拯百姓于水火,解黎民于倒悬。由此可见,“替天行道”尽管未必等同于革命思想,但至少为苦难民众保留了对无道统治行使武器批判的话语空间;但“替天行道”毕竟无法跳出“天命”的磁力场,不仅“天子昏昧”往往归咎于“奸臣弄权”,造反领袖也必然生俱来具有皇权思想。惟其如此,鲁迅说的“大军一到,就受招安,替国家打别的强盗——不替天行道的强盗去了,终于是奴才”;毛泽东说的“《水浒》只反贪官,不反皇帝”,“把晁的聚义厅改为忠义堂,让人招安了”等等,也确实都是小说所表达的意向。

近二十年来,学术界与读书界对《水浒传》背离现代价值的某些取向,例如对女性蔑视乃至诋毁的态度,对滥杀无辜的暴力倾向,对梁山聚义的民粹主义取向,都有所批判,这是完全必要的。但也有论者以为,《水浒传》宣扬的是农民起义、农民造反的小传统,有违于尚和、尚文、尚柔的中国文化的大传统,影响和破坏了中国的人心,斥之为“中国的地狱之门”。于是,为避免“教坏”下一代,禁止中小学生阅读《水浒》的呼吁也见诸媒体。这里不拟深入讨论这些宏大议题,但诸如此类的极端主张,且不说与上世纪八十年代初“读书无禁区”的呼吁相去难以道里计,而且显然是把孩子与脏水一起泼掉。倘若这样以当下的价值观念与道德标准求全责备地判决古今中外的文学名著,有几部能幸免责难而审查过关的?在农民战争被热捧为史学研究“五朵金花”之一的年代里,过度拔高农民起义与农民造反,固然不足取(当然,《水浒传》并非以农民起义为主题的所谓农民战争颂歌,已是文史学界的共识,此不具论);但并不意味着就走向另一极端,奢谈所谓尚和、尚文、尚柔的大传统,却无视激起民众造反的深层原因,甚至对他们揭竿而起的不得已选择也缺乏起码的“了解之同情”。清人金圣叹尚且说:“乱自下生,不可训也”,“乱自上作,不可长也”;今人对“逼上梁山”好汉们的同情与评价总不至于还不及金圣叹吧!

撇开主题思想不论,《水浒传》堪称是一部以梁山好汉兴灭聚散为主线的宋代社会风俗史。小说从高俅迫害禁军教头王进切入,拉开了“乱自上作”的序幕;随后鲁提辖拳打镇关西,触及了渭州地头蛇迫害江湖女艺人的底层冲突;而后藉由鲁智深与林冲相识,摹绘出东京市井的人情风光,御街、大相国寺、东岳庙与东京第一酒馆樊楼,令读者宛如置身其中;以郓城风土人情为背景,交叉推进宋江与梁山好汉以及与阎婆惜之间的复线描写;而武松杀嫂与斗杀西门庆,则让阳谷县社会诸阶层栩栩如生;其他诸如花荣清风寨的烟火,江州城里的官民众生相,高唐州里统治阶层的内部斗争,以祝家庄为代表的豪绅农庄,大名府的城市风貌,东京城的元夜灯市与李师师的行院风情,泰安州的庙会与集市,伴随着情节的推进,逐步展开了宋代政治历史与社会风俗的文字长卷,在广度与深度上远胜过张择端的《清明上河图》。

据罗烨《醉翁谈录》说,南宋“小说”名目里就有公案类的《石头孙立》、朴刀类的《青面兽》与杆棒类的《花和尚武行者》,塑造出孙立、杨志、鲁智深与武松等好汉形象,足见勾栏说书其时已讲开了水浒故事。余嘉锡认为,略具《水浒传》雏形的《大宋宣和遗事》,即“南宋人话本之旧”。从南宋初期流传的水浒故事,经街谈巷语、宋元说话与金元杂剧等多元样式与不同地域的持续敷演,到元明之际形成了百回本《水浒传》主干部分,所呈现的也是宋元时期的社会情状与思想风俗。

大约元明之际,对其前的水浒话本有过一次汇总性整理(尽管整理者究竟是否施耐庵,迄今未有定论),在今传百回本《水浒传》里仍留有宋代话本的若干痕迹,应该就是那次整理的孑遗。例如,“林教头发配沧州道”那回一再说及“原来宋时的公人,都称呼端公”;“原来宋时但是犯人徒流迁徙的,都脸上刺字,怕人恨怪,只唤做打金印”;“宋时途路上客店人家,但是公人监押囚人来歇,不要房钱”。而“朱仝义释宋公明”那回交代为何宋江家里备有藏身的地窨子,则说得更仔细:

原来故宋时,为官容易,做吏最难。为甚做吏最难,那时做押司的,但犯罪责,轻则刺配远恶军州,重则抄扎家产,结果了残生性命,以此预先安排下这般去处躲身。又恐连累父母,教爹娘告了忤逆,出了籍册,各户另居,官给执凭公文存照,不相来往,却做家私在屋里。宋时多有这般算的。

第三十八回“及时雨会神行太保”时又解释戴宗为何称作“戴院长”:

那时故宋时金陵一路节级,都称呼“家长”;湖南一路节级,都称呼做“院长”。

百回本中这类“宋时”、“故宋”的说辞,显然是入元以后的说话人对话本里涉及宋代特定现象的必要说明。而有关元朝的类似交代,却未在《水浒传》中出现,这也反证百回本大体完形在元末。

既然如此,研究者大可以借助百回本《水浒传》,去探寻宋元时期的社会风俗。作为话本小说,《水浒传》当然有其夸张失实之处,例如战争情状的叙述与道术魔幻的描写,但绝大部分内容却非闭门造车、向壁虚构,而有宋元社会的生活细节作为其叙事依据。研究者只要在《水浒传》里细心梳理,认真抉发,宋元时期的制度衙署、法律宗教、社会经济、市肆商业、科技军事、阶级身份、礼仪习俗、衣食住行、戏曲杂技、体育游戏等等,都留有弥足珍贵的吉光片羽与毫不经意的雪泥鸿爪,足以成为还原一代制度风俗或典故名物的文学性资料,倘再辅以其他文献记载,相关研究或能别开生面而喜闻乐见。这也是促成我发心写《水浒》随笔的主要动力。正如《我读水浒》里说的:

希望能集腋成裘,达到一定规模,比如也来个一百单八篇(实际上,我手边已有百来个现成的题目),也许对于希冀了解宋代社会生活的读者,分则能独立成题,推开一扇窥探的窗户,合则能略成气象,构筑一条巡礼的长廊,对人们从整体上把握宋代社会有所帮助。

然而,《水浒乱弹》梓行以后,我的《水浒》随笔却长久抛荒,致使十多年前的许愿至今未能兑现,尽管也可以找理由作辩解,但仍应向读者告罪的。这次承蒙微言传媒与世纪文景的厚意,为我推出《水浒寻宋》。较之于《水浒乱弹》,在内容上,增加了《神算子》《打火》等多篇近作,收入了与《水浒传》有关的书评,对旧作诸篇也尽可能作了增补或订误。在编排上,将全书粗略归为“读法篇”、“地名篇”、“市肆篇”、“游艺篇”、“器物篇”、“风俗篇”、“规制篇”与“人物篇”。至于书名将《水浒乱弹》改为《水浒寻宋》,只是老店新开,重整望子,并无深意;唯私心祈愿不久的将来,能再为读书界奉献上一册续编。

“水浒”一词典出《诗经·大雅》“率西水浒,至于岐下”,《毛传》说:“浒,水厓也。”“水浒“原意也就是水边的意思,施耐庵用来作其小说的书名,于梁山泊故事的内涵堪称熨帖。自《水浒传》风行以后,“水浒”原意随着白话流行已少见使用,而作为特指《水浒传》的专用名词大有约定俗成之势。这册小书里有时即径以《水浒》来指代规范称呼《水浒传》。书名《水浒寻宋》也是这一用法,无非表明本书意在《水浒传》里寻找打捞宋代社会生活的遗痕。还应该告白的是,《读法篇》里原拟收入《毛泽东与<水浒传>》。但“等因奉此”,不便阑入。好在拙著《放言有忌》(华夏出版社,2014年)里收有此文,有兴趣的读者不妨找来一读,或有会心之处。

最后,谨向中国画大家戴敦邦先生深致谢意。忆当年,他慨然俯允《水浒乱弹》封面设计移用他的《水浒》人物造型图;这次,《水浒寻宋》有幸再借他《水浒》系列画中“宋江清风寨看花灯”来为拙著增光添彩。借此文画之缘,作为晚辈,我由衷祝愿戴老画笔长健,为《水浒传》这样名著留下更多的不朽画作。

本文为《水浒寻宋》作者自序,澎湃新闻经授权刊发。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司