- +1

一段坏婚姻,有时是一所好学校

原创 群学君 群学书院

你曾问我,既然我有能力经营一家银行和一间服装行,怎么还对公婆和已经离婚的徐志摩这么百依百顺。我想,我对公婆有一份责任在,因为他们是我儿子的爷爷奶奶,所以也是我的长辈。我就是伴着这些传统价值观念长大的,不管我变得多么西化,都没办法丢弃这些观念。所以,我要为离婚感谢徐志摩,若不是离婚,我可能永远都没办法找到我自己,也没办法成长。他使我得到解脱,变成另外一个人。

——张幼仪

张幼仪沉默地坚强地度过她的岁月,她尽了她的责任,对丈夫的责任,对夫家的责任,对儿子的责任——凡是尽了责任的人都令人尊敬。

——梁实秋

仅以本文

纪念张幼仪女士(1900-1988)诞辰120周年

这个从未被富养的女孩

最终富养了自己

文 | 群学君

01

1974年,张幼仪74岁了。这一年暑假,她在妹妹朱嘉蕊位于纽约中央公园附近的公寓里,第一次见到了侄孙女张邦梅。邦梅是张幼仪八弟张嘉铸的孙女。

邦梅那个时候只有九岁,此前,她曾经似懂非懂地从家族长辈那里听过这位二姑婆离婚的暧昧传言,在他们看来,二姑婆的第一段婚姻是一件丢脸和可悲的事。可是当邦梅第一次见到二姑婆的时候,透过她的眼睛,看到的只有平静和智慧。

张邦梅是这个大家族里第一代在美国出生的人,她徘徊在中美两种文化之间,不知如何取舍,正陷入强烈的文化认同危机中。九年后,她如愿考入哈佛大学,也“理所应当”地进入东亚系就读。

有一天,邦梅在“中国史概论”这门重要的必修课里,读到了自己家人的名字——她爷爷的二哥张嘉森、四哥张嘉璈。在历史书上,他们更为人们熟知的名字是张君劢和张公权,作为那个时代著名的学者、政治家和银行家,他们经常与“五四”时代那些叱咤风云的人物同时被提起。

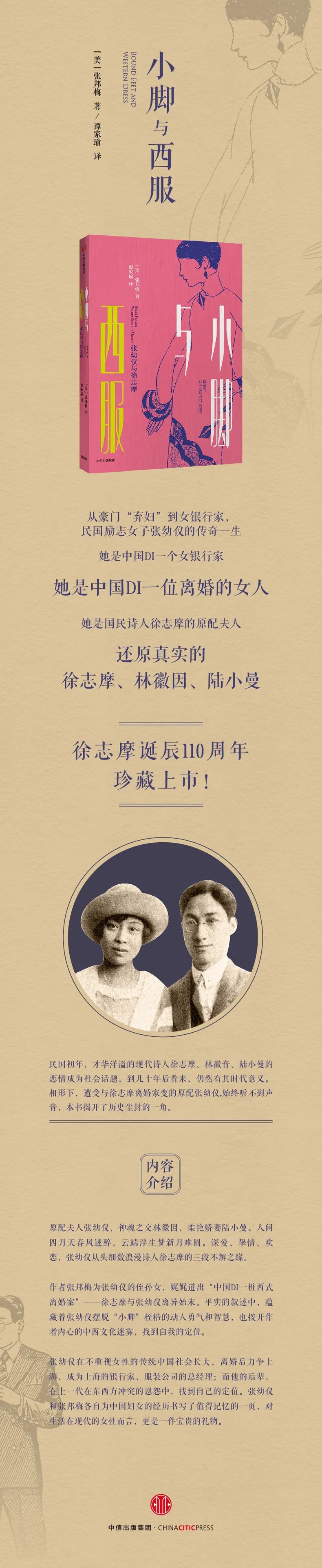

更令邦梅感到惊讶的是,二姑婆张幼仪的名字也赫然在目——她是作为诗人徐志摩的弃妇被写进教科书的,在美国人的笔下,他们失败的婚姻被称为“中国第一桩现代离婚案”。自己眼中不谙世故的二姑婆和书本里那个历史名人,会是同一个人吗?邦梅迫切地想知道这位姑婆一生的故事,几个月后,她如愿以偿。

面对这位对历史充满好奇的族中晚辈,张幼仪说的第一句话是:

在告诉你我的故事以前,我要你记住一件事:在中国,女人家是一文不值的。她出生以后,得听父亲的话;结婚以后,得服从丈夫;守寡以后,又得顺着儿子。你瞧,女人就是不值钱。这是我要给你上的第一课,这样你才会理解我后面讲的故事。

02

1900年张幼仪出生的时候,她的家族还是宝山当地数一数二的大户人家。幼仪记得,家里有两座宅邸,还有一间开了八扇桃花心木门的前厅——当地绝大多数中产以上人家,正厅只有四扇木门。幼仪从来没有见过他的祖父,却永远记得他的威严——作为大清王朝的地方高官,他的画像一直高高悬挂在家里供桌边的墙上。在这座大院子里,有数不清的佣人,甚至有专门的佣人负责给全家做鞋。

幼仪出生的时候,父母给她取的名字是“嘉玢”,“嘉”字表示辈分,“玢”是一种晶莹剔透的举世罕见的玉。可惜,这个被视作美玉的姑娘,童年过得并不幸福。父亲脾气暴躁,性格挑剔,而在母亲眼里,女儿甚至不能算人:她一辈子生了十二个孩子,八男四女,每次别人问起,她说“我有八个孩子”,原因很简单,另外那四个女儿将来是要“泼出去的”。

幼仪三岁那年的腊月二十三,祭灶,保姆喂她吃了一颗汤圆,据说,这样可以让女孩子变软。直到第二天,母亲和保姆捧着一盆温水和厚厚的白棉布条走到自己面前,幼仪才明白她们要做什么。当裹脚布牢牢的裹在小脚上时,幼仪感到钻心的疼痛,她觉得自己要死了。

到了第四天清晨,十七岁的二哥张君劢实在忍受不了妹妹的尖叫,出面阻止,母亲问:现在把脚放了,以后这女孩儿找不到婆家怎么办?

二哥答到:要是没人娶她,我就照顾她一辈子。

就这样,幼仪成了张家第一个放脚的女孩儿。这一辈子,二哥成为张幼仪最感念的人,直到生命最后时刻,她依然记得那时候二哥对她说的话:

不论男性女性,也不论外人如何评价自己,永远要懂得尊重自己内心的感受。

这些话,家里没有第二个人会跟她说,妈妈只会抱怨“女人一文不值”,奶妈则偷偷地咒骂这个女孩儿是“白吃干饭的外人”——自从听了二哥的话,对所有这些,张幼仪一概左耳朵进,右耳朵出。她说:

我生在变动的时代,所以我有两副面孔,一副听从旧言论,一副聆听新言论。我有一部分停留在东方,一部分眺望着西方。我具备女性的内在气质,也拥有男性的气概。

此后,哪怕在人生最黑暗的谷底,张幼仪都没有想过放弃自己,或许就源于这样不屈服的男性气概。

03

放了脚的张幼仪,很快就被母亲、媒婆和算命的一起张罗起婚事来,那年,她才十岁。

在家里的四个女孩里,幼仪有最强的求知欲,她想读书,可是母亲告诉她:你爸爸不会花钱送女儿去读书。在很多年以后,这依旧是幼仪心头的隐痛:

我丈夫后来爱上的两个女人大概都只小我两岁,可是受到的教育却比我多得多。

十三岁那年,幼仪就看到了即将成为她丈夫的那个年轻人的照片:头大大的,下巴尖尖的,戴了副圆圆的金丝边眼镜。

丈夫是四哥张公权发现的,他叫徐志摩,是海宁硖石富商徐申如的独子。他才华横溢,模拟老师梁启超的风格写文章,惟妙惟肖,书法也功力不凡,颇有神韵。这一切,让爱才若渴的四哥觉得十分满意,当晚就写信向徐申如提亲。

徐家很有钱,可是祖上素无功名,徐申如很仰慕张家的诗书传家,况且这个时候,几位已经成年哥哥又开始重振张家的家世。

在合计婚姻的过程中,出了一点小插曲,算命婆合了两位新人的八字,说新郎属猴,新娘属鼠,并不般配,嫁女心切的母亲在沉默良久之后决定,把女儿的生日从1900年改成1898年,属狗,然后对外宣称这门亲事是天作之合。于是,这一桩看上去“共赢”的“好姻缘”,似乎从一开始就埋下了不幸的祸根。

中西合璧的婚礼极其隆重,海宁当地的头面人物都到了。洞房花烛夜,张幼仪不敢抬头看他新郎眼睛,“我本来希望他第一次见到我的时候,会对我一笑,可是他的眼神始终很严肃。”——她从小受到的教育是,这个时候,新娘子绝对不能抢先开口,可她等了一整个晚上,新郎一句话都没有说,他们之间的沉默就是从那一夜开始的。

一直到很多年以后,张幼仪从婆家的仆人口中得知,当年新郎从媒人手里接过自己照片的时候,只说了五个字:“乡下土包子”。

婚后,幼仪牢牢记着出阁之前母亲对自己的忠告:第一,一旦进了徐家的门,绝对不可以说“不”,只能说“是”;第二,不管夫妻之间如何,对公婆必须孝敬顺从。张幼仪晨昏定省,迅速赢得了公婆的欢心,然而她却从没学会像讨好公婆那样取悦丈夫。

除了履行最基本的婚姻义务外,丈夫对她几乎不理不睬。她说“我对婚姻所求为何?我不求爱情,也不求浪漫,可我所求的肯定比我现在拥有的——缺乏容忍和漠不关心——要来得多。他从没正眼瞧过我,他的眼光只是从我身上掠过,好像我不存在似的”。

04

三年以后,她为他生下第一个孩子。生产的时候,幼仪疼得晕了过去,可是没有人在意,直到产婆欢呼“是个男孩儿”的时候,她才自己醒过来。徐家长辈膝下承欢,自然欢天喜地,把这个长孙唤作“阿欢”。

在那样的大家庭里,有了男孩子,丈夫对妻子的就算尽到了全部义务。阿欢还没满半岁,他的父亲就离开妻小,远赴重洋去克拉克大学留学。算起来,幼仪嫁到徐家差不多四年了,可是夫妻俩共处的时间加在一起,可能只有四个月。

尽管是父母之命,媒妁之言,幼仪也曾幻想过她和徐志摩之间单纯美好的小幸福:

有一次,我幻想我们像伙伴一样待在简朴的家中,他正研究学问,我准备两人的饭食。还有一次,我幻想自己穿着西服,抱着书本,和徐志摩并肩走去上课,就像以前我和大姐在省立第二女子师范学校读书时的样子。

可让她感到难过的是,志摩走了一年,从没有专门给自己写过信,每次只是在给父母报平安的家书末尾,提到一两句自己——大部分时候,还是要求她好好照顾孩子。

幼仪突然想起一年多以前,志摩对他说过一些话。那时候,新文化运动正在轰轰烈烈的展开,年轻人们都大着胆子像旧习俗、旧传统挑战。徐志摩也一样,他像被关在笼子里的困兽那样踱来踱去,说要向这些使他无法依循自己真实感受的传统发出挑战,成为中国第一个离婚的男人。

尽管心底里很吃惊,幼仪却从未担心,因为在她生活的年代,离婚的事情只有在三种情况下才会发生:妻子失贞、妻子善妒、妻子没有好好侍奉公婆。而对于离婚的女人来说,只有三种下场:卖娼、出家、自尽。幼仪相信,自己无论如何也不会沦落至此。

然而,她错了。

05

又过了一年,志摩放弃了在美国的博士学业突然跑到欧洲去,这种不靠谱的行为让家中的父母顿生疑窦。又过了些日子,二哥张君劢从在伦敦的中国留学生那里听到不少关于徐志摩的风言风语,他下定决心,一定要让幼仪到欧洲去和志摩团聚。

1920年初冬,一艘中国来的轮船缓缓驶向马赛港。

就在斜倚着尾甲板等着上岸时,张幼仪看到徐志摩站在人群里东张西望,她的心凉了一大截:

他穿着一件瘦长的黑色毛大衣,脖子上围了条白丝巾。虽然我从没看过他穿西装的样子。可是我晓得那是他。他的态度我一眼就看得出来,不会搞错的,因为他是那堆接船的人当中唯一露出“不想到那儿”的表情的人。他将目光直接掠过我,好像我不存在似的。

到巴黎的第一天,幼仪穿上志摩勉强陪她在服装店里挑选的新衣,拍了照片寄回浙江老家,好让公婆放心。然而就在从巴黎飞到伦敦的飞机上,幼仪因为晕机,有点呕吐,志摩当着她的面说了那个词:真是个乡下土包子。

在剑桥小镇的日子是失望、恐惧、悲伤的。张幼仪说她来英国的目的,是要“夫唱妇随,学些西方学问的”,没想到,在剑桥她做的尽是清房子、洗衣服、买吃的和煮东西这些事。幼仪知道自己是旧式女子,她迫切地希望改变自己,跟上丈夫的脚步,毕竟她人已在欧洲,可以读书求学。可是,她再一次失望了,“我没法子让徐志摩了解我是谁,他根本不和我说话”,每当幼仪想问什么的时候,志摩总是说“你懂什么!”

有中国学生来家里,志摩跟他们在一起就说英文,为的就是避开幼仪。为了不与她单独相对,徐志摩甚至一度找了个留学生同住。

06

1921年初秋的某一天早上,徐志摩对幼仪宣布:有一位从爱丁堡大学来的朋友,我要带她去剑桥逛逛,晚上回家吃饭。

那一整天,幼仪都在收拾屋子、买菜做饭,她以为今晚就是要和徐志摩准备娶进门当二太太的那位女朋友见面。——梁启超的小太太就是他在日本求学时娶进家的,志摩大概也会如此。“那一整天,我都面临着徐志摩女朋友的威胁……我料想她会讲流利的英文,也可能和徐志摩一样雅好文学……”

假想的情敌终于出场了——短短的头发,薄薄的口红,玲珑的身体躲在一套做工精良的毛料海军裙装里。待到打量的眼光落在了女友的绣花鞋上,张幼仪惊讶得透不过气:“原来这新式女子裹了脚!”幼仪差点放声大笑。

客人走了,张幼仪第一次开始思考自己的命运:“光看那双脚,她就比我落伍了。可假如徐志摩喜欢这样的女人的话,他为什么不鼓励我学英文?为什么不帮我变得和那些大脚女子一样新潮?我并没有裹小脚,也读过书,我学的东西可以和这个女人一样多!”当她得知徐志摩的这位“女朋友”,是即将回国的爱丁堡大学毕业生袁昌英,而不是坊间风传的“林小姐”时,心头更加畅快了起来,口中轻轻地哼起了校歌。

在那以前几个月,幼仪再一次怀孕了。

徐志摩的第一反应是:“把孩子打掉!”

她简直不敢相信自己的耳朵,她说:“我听说有人因为打胎死掉的。”

徐志摩回答:“还有人因为坐火车死掉的呢,难道人家不坐火车了吗?”

幼仪说,在那一刻以前,哪怕夫妻之间再冷淡,她也从没有动过怀疑志摩的念头,从那一刻开始,她明白了,他不爱她,从来没有爱过。

07

大约一个星期以后,徐志摩突然从家中消失了,挺着大肚子独自待在陌生之地的张幼仪觉得,自己像是一把被遗弃的“秋天的扇子”。

几天以后,徐志摩的朋友、银行家黄子美上门,他问张幼仪:“你愿不愿意继续做徐家的儿媳妇,但不做徐志摩的太太?”

幼仪问:“这话是什么意思?”

黄子美慎重地吸了一口气说:“徐志摩不要你了。”

张幼仪万念俱焚,他收集了手边所有的零钱,以及所有可以携带的家庭用品,坐上了去巴黎的火车,去找二哥张君劢。在横渡英吉利海峡的轮船上,幼仪生平第一次做了违背徐志摩意愿的事:她决定把孩子留下来。

在巴黎乡下养胎的那段日子,张幼仪反躬自省:“经过英国那段可怕的日子,我领悟到自己可以自力更生,而不能回去徐家。我下定决心,不管发生什么事,我都不要依靠任何人,而要靠自己的两只脚站起来。”

八个月后,她在柏林生下了第二个儿子。生产的时候,她的身边没有一个人。产后一个星期要出院的时候,她甚至不知道可以抱着孩子去哪里。

又过几天,在柏林念书的留学生吴经熊捎来徐志摩的一封信,他用漂亮的字体写道:

彼此有改良社会之心,彼此有造福人类之心,其先自作榜样,勇决智断,彼此尊重人格,自由离婚,止绝苦痛,始兆幸福,皆在此矣。

幼仪说,这封信与其说是一个丈夫写给她妻子的,不如说是写给当世的前卫青年和后世历史学家的。在她的再三坚持下,她见到了失踪半年的丈夫。

徐志摩拒绝了张幼仪先征得父母同意再谈离婚的请求,“我没有时间等了,你一定要现在签字……林徽因要回国了,我非现在离婚不可”。

几个月后,徐志摩在《新浙江》上刊登《徐志摩、张幼仪离婚通告》:“我们已自动挣脱了黑暗的地狱,已经解散烦恼的绳结,……欢欢喜喜同时解除婚约……解除辱没人格的婚姻,是逃灵魂的命。”

就在徐志摩开始轰轰烈烈追求爱情的壮举时,张幼仪在德国,一边含辛茹苦的抚育小儿子彼得,一边在裴斯塔洛奇学院,攻读幼儿教育。她后来回忆说:“在去德国之前,我什么都怕,在德国之后,我无所畏惧。”

08

1926年,回到上海,经过凤凰涅槃的张幼仪,渐渐找到了属于自己的舞台。

她先是在东吴大学教德语,后来又在四哥的支持下出任上海女子商业银行副总裁,这份工作完全展现了张幼仪的才华和能力。她虽未学过金融,但善于理财,很有经营能力。

当时的银行职员后来这样回忆道:

那年她约40岁左右,腰背笔挺,略显高大,神情端庄大方,有大家风范。她就在我们营业厅办公,准时上下班,除接电话外,很少说话,总是专心看文件。我经常要将报表和装订好的传票本请她盖章,有时听到她打电话时用德语。

经她管理,原本亏损严重的银行转年便扭亏为盈,加之家族支持,银行三年后资本超二千万元,几乎创下金融界奇迹。

与此同时,她还兼任云裳时装公司总经理,这是上海第一家新式服装公司,采用独特的立体剪裁法,改良了中式服装的样式,成为了当时上海最高端、生意最兴隆的时尚汇集地,陆小曼、唐瑛等名媛都是她的常客。

1930年在上海的一个晚上,张幼仪受胡适的邀请去他家里参加晚宴,一同被邀请的还有徐志摩、陆小曼夫妇。这是张幼仪一生唯一一次和陆小曼吃饭。

在饭局上,幼仪看到陆小曼的确长得很美——光润的皮肤,精致的容貌。她讲话的时候,所有男人都被她迷住了。饭局里,她亲昵地喊徐志摩“摩”和“摩摩”,他也亲昵地叫她“曼”和“眉”。

那天晚上,幼仪几乎没有说话,但回到家里,却不能回避自己的感觉。她说:“我晓得,我不是个有魅力的女人,不像别的女人那样。我做人严肃,因为我是苦过来的人”。

她是弃妇,但不是怨妇。她不漂亮,但化茧成蝶的姿势却是如此动人。

09

1931年4月23日,徐志摩的母亲钱慕英病故,操办丧仪的,是以徐家干女儿身份出现的张幼仪。

这一年秋天,张幼仪在云裳服装店里最后一次见到徐志摩。几个钟头以后,她收到电报,徐志摩在济南坠机身亡。陆小曼悲痛欲绝以至拒绝接受现实,也不愿去济南料理后事,张幼冷静果断地操办了一切。公祭仪式上,陆小曼想把徐志摩的衣服棺椁换成西式的,被张幼仪一口拒绝。

葬礼以后,张幼仪每月付给陆小曼300元。她说,照顾陆小曼是我儿子的责任。

1947年,病重的林徽因提出见见张幼仪和徐志摩儿子。张幼仪不解其味,但还是去了北京。病榻上,林徽因没有说话,只是努力地看着眼前的陌生人。张幼仪猜:她大约只是想看看徐志摩的儿子吧。

离开大陆前,张幼仪把“云裳服装公司”出品的几件黑色绸子衣衫放在了一只桃心木的箱子里。那是她对上海岁月的一个念想。

1969年,张幼仪赴台湾,找到徐志摩的挚友梁实秋和表弟蒋复璁,对他们说:“请你们两个出面,给徐志摩编一套全集,资金由我来出。我要为儿子和徐家的后人留一份遗产”。

晚年,面对晚辈张邦梅的反复追问,张幼仪以沉静的语气说道:

你曾问我,既然我有能力经营一家银行和一间服装行,怎么还对公婆和已经离婚的徐志摩这么百依百顺。我想,我对公婆有一份责任在,因为他们是我儿子的爷爷奶奶,所以也是我的长辈。我就是伴着这些传统价值观念长大的,不管我变得多么西化,都没办法丢弃这些观念。所以,我要为离婚感谢徐志摩,若不是离婚,我可能永远都没办法找到我自己,也没办法成长。他使我得到解脱,变成另外一个人。

你总是问我,我爱不爱徐志摩?我对这问题很迷惑,因为每个人总是告诉我,我为徐志摩做了这么多事,我一定是爱他的。可是,我没办法说什么叫爱,我这辈子从没跟什么人说过“我爱你”。如果照顾徐志摩和他家人叫作爱的话,那我大概爱他吧。在他一生当中遇到的几人女人里面,说不定我最爱他。

梁实秋说,沉默地坚强地过她的岁月,她进了她的责任,对丈夫的责任,对夫家的责任,对儿子的责任——凡是尽了责任的人都值得令人尊敬。

1988年1月21日,张幼仪在纽约病逝,神态安详,儿孙绕膝。

原标题:《一段坏婚姻,有时是一所好学校》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司