- +1

纪念|萨特生命中最后的日子

让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre,1905年6月21日-1980年4月15日)

1980年4月15日,让-保罗·萨特在法国巴黎去世。萨特是法国当代著名哲学家、文学家、剧作家和社会活动家。主要作品有:《恶心》(1938)、《存在与虚无》(1943)、《苍蝇》(1943)、《存在主义是一种人道主义》(1946)等。

在上海译文2019年出版的萨特和西蒙娜·德·波伏瓦的对谈录《告别的仪式》中,波伏瓦记录了萨特生命中最后的日子。与大家分享。

《告别的仪式》

“就这样吧,我已无能为力。所以,也没什么好难过的。”

三月十九日,星期三,我们和博斯特一起度过了一个愉快的夜晚,谁都没有提这件事。只是在上床睡觉前萨特问我:“上午有人在《现代》说到这个谈话吗?”我说没有——这是实情。他看来有点儿失望。他本希望能找到一些同盟呢!第二天上午九点,我去喊他起床——一般在这个时候进房间都会见他在睡觉,那天却坐在床边,气喘吁吁,几乎不能说话。早些时候阿莱特在这儿时,他发作过一次所谓的“吞气症”,但为时极短。这一次却是从早晨五点一直持续下来,他连挪蹭到我的门口敲门的力气也没有了。我吓坏了,想打电话,不料电话已被切断——普依格没有支付电话费。我匆匆穿上衣服,到门房给住在附近的一位医生打了电话。医生很快赶来,他看了一下萨特就马上到隔壁房间打电话给急救服务站。五分钟后他们来了,为萨特放血、打针,治疗了将近一个小时。然后,他被放置在一个带轮子的担架上,推过长长的走廊。一个医生在他上方举着氧气袋供氧。他们把他推进电梯,一直送到一辆等候在门口的救护车上。大家还不知道应把他往哪家医院送,只好再去门房打电话,我趁机回他的房间梳洗一番。我想,既然已有人接手,他的病症应该很快就可以终止。我并未取消与迪恩和让·普庸一起吃午饭的约会。我动身去见他们,在关上房门的一刻,我绝未想到这扇门从此再也不会为我而开。

饭后,我还是坐出租车去了布鲁塞医院——当时我知道萨特住在那儿——我请普庸和我一起去,并在那儿等着我。我对他说:“我有点儿怕。”萨特在重症监护室,呼吸正常,对我说他感觉很好。我没有待太久,因为萨特昏昏欲睡,我也不想让普庸久等。

第二天下午,医生告诉我说,萨特是肺水肿引起的高烧,很快就能退去。他住的病房宽敞明亮,萨特以为自己住在郊区。他发烧时说起胡话来。那天上午,他对阿莱特说:“小东西,您也死了。被火化时您的感觉怎么样?现在我们俩终于死了。(阿莱特是犹太人。朗茨曼经常跟我们讲他关于纳粹灭绝犹太人的电影,由此谈到焚尸炉。我们也谈到福里逊的观点,他否认种族灭绝的存在。另外,萨特是希望死后被火化的。)”他跟我说刚刚在巴黎附近的秘书(哪个秘书?)家吃了午饭。事实上,他以前从未称维克多或普依格为“秘书”,而总是叫他们的名字。看到我惊讶的样子,他解释说,医生人很好,为他提供了一辆车以便接送。他经过的郊区妙不可言、令人愉快。我问:是不是在梦中看到的?他说不是,神情中带着愤怒,我没再坚持问下去。

后来的几天,他的烧退了,也不再说胡话。医生对我说,肺部供血不足导致动脉运行不畅,所以才有这次发作。现在,肺循环已经恢复。我们打算马上去“美丽岛”,萨特十分开心,说:“是的,在那儿真好,可以忘掉所有眼前的事。”(他指的是跟维克多的谈话和后来的持续发酵。)医院规定萨特一次只能见一个人,上午阿莱特去,下午我去。我常在十点钟打电话问他昨晚睡得怎样,得到的回答总是“非常好”。他晚上睡眠极好,午饭后也会睡一会儿。我们谈些无关紧要的小事。我去看他时,他一般是坐在扶手椅上吃饭,其他时间都是躺着。他瘦了,看起来很虚弱,但情绪还好。他心里盼望出院,但身体异常疲倦,也就心甘情愿地忍受目前的境况。阿莱特大约六点钟回来,看着他吃晚饭。有时,她会离开一会儿,好让维克多进来。

不久,我去问乌塞医生,萨特什么时候可以出院。他嚅嚅嗫嗫地答道:“我也说不准……他很虚弱,非常虚弱。”过了两三天,他说萨特必须要回到重症监护室去:病人只有在那儿才能二十四小时不间断地得到检查护理,避免任何意外的危险。萨特很不乐意。西尔薇来看他时,他好像在谈论一个度假旅馆似的对她说:“这儿不好。幸好我们很快就要离开了。一想到要去那个小岛,我就高兴。”

去“美丽岛”的事,实际上已经没有任何可能,我退掉了已经预定好的房间。医生希望把萨特留在眼前以免病情复发。不过,萨特换了一间房,比第一间更加明亮宽敞。萨特对我说:“这不错,现在我离家很近了。”他仍然糊里糊涂地以为自己在巴黎周边住院。他看起来越来越疲乏,开始长褥疮,膀胱功能也很糟糕。医生给他上了导尿管,下床时——其实已经很少下床了,后面要拖着一个装满尿的小塑料袋。我时不时离开他的房间,好让别的客人进来——博斯特或朗茨曼。这时,我便去候诊室坐着。在那儿,我无意中听到乌塞和另一个医生交谈时说到了“尿毒症”这个词。我明白了——萨特已经没有希望。我知道尿毒症常带来可怕的疼痛。我抽泣起来,扎到乌塞的怀里:“请您答应我,别让他知道自己要死了,别让他焦虑,别让他有痛苦!”医生沉重地说:“夫人,我答应您。”过了一会,我回到萨特的房间,他又把我喊了回去。在走廊里,他对我说:“我希望您知道,我答应的事不是随便说说,我说到做到。”

后来医生对我说,他的肾因为没有供血,已经不能运作了。萨特仍能排尿,但无法排除毒素。要挽救肾,本来可以动一次手术,但萨特已无力承受,而且那样的话大脑里的血液循环也会受影响,导致大小便失禁。没有别的办法了,只能让他平静地死去。

以后的几天,他没有遭受很大的痛苦。他对我说:“早上护士处理褥疮时,我有点儿不舒服。别的都好。”“褥疮”看起来真可怕:一片片大红大紫的创面(幸好他看不见)。实际上,由于缺乏血液循环,坏疽已经侵蚀了他的肉体。

他睡得很多,但跟我说起话来仍然神志清晰。有时,人们会觉得他仍然希望痊愈。在最后的时日里,普庸来看他;萨特跟他要了一杯水,愉快地说:“下次咱们一块儿喝酒,在我家,喝威士忌!(乔治·米歇尔的话大体准确,但他认为这是萨特最后的话,却弄错了。)”但第二天他问我:“葬礼的费用怎么办呢?”我当然竭力反对,把话岔到住院的花销上,向他保证社会保险机构会出这笔钱。然而,我明白他知道自己大限已到,并不为此而慌乱。他唯一的担忧就是最后这些年让他烦恼的事情:没有钱。他没再坚持,也没问我关于他健康的问题。第二天,他闭着眼握住我的手腕说:“我非常爱您,我亲爱的海狸。”四月十四日,我来时他还睡着。醒来后,他没有睁眼,却对我说了几句话。然后,他把自己的嘴唇给我。我吻了他的嘴、他的脸颊。他又睡了。这样的话语和举动在他身上是极为少见的——显然,他已预见到死亡的来临。

几个月后,我日夜盼望的乌塞医生告诉我,萨特会问他一些问题:“最后会怎么样?我身上会发生什么?”然而,让他担心的不是死亡,而是他的脑子。他当然已经预感到死之将至,但并不如何焦虑。乌塞说,他“忍了”;或者,就像乌塞自己纠正的那样,他“认了”。医生给的欣快药也许起了镇静作用,但更重要的是,除了半瞎状态刚开始的时候,他总是隐忍以行,从容承受着发生的一切。他不愿意用自己的烦恼去烦别人。命运面前无计可施,任何抗争看起来都毫无意义。他对孔塔说过:“就这样吧,我已无能为力。所以,也没什么好难过的。(《七十岁自画像》。)”他仍然热爱生活,但死亡他也不陌生,即使活到八十岁也是这样。他平静地迎接死亡,一点儿也不大惊小怪;他对周围的友谊和感情心怀感激,对自己的过去感到满意:“该做的,我都做了。”

乌塞跟我明确道:萨特经受的苦难不可能影响病况,但强烈的情感刺激却会随时造成灾难性的影响;不过,思虑和不快,如果能及时稀释,不会使万恶之源的脉管系统产生什么问题。他又说,脉管在不久的将来必定会越来越糟,最多两年,大脑就会受到严重侵蚀,到时候萨特将不再是萨特。

四月十五日(星期二)早晨,我像往常那样问萨特睡得好不好,护士答道:“是的。但是……”我立刻赶了过去。他好像睡着了,但呼吸得很用力,显然已经处于昏迷状态。从前一天晚上到现在,他一直是这样。我守了几个小时,看着他。六点左右,我让位给阿莱特,要她一旦情况有变就打电话给我。九点钟,电话铃响了。她说:“完了。”我和西尔薇来了。他看上去还是那个样子,但已不再呼吸。

西尔薇通知了朗茨曼、博斯特、普庸和豪斯特。他们立即赶来。医院允许我们在房间里待到第二天早晨五点。我让西尔薇去拿些威士忌,一边喝一边谈着萨特最后的时日、从前的往事,以及有待处理的后事。萨特常对我说,他不想葬在拉雪兹神父公墓他母亲和继父之间,他希望火化。

我们决定暂时将他葬在蒙巴纳斯公墓,再送到拉雪兹神父公墓火化。他的骨灰将放置在蒙巴纳斯公墓的一个永久性的坟墓中。我们守在他身边时,记者们已将医院小楼包围起来。博斯特和朗茨曼出去要求他们离开。记者藏了起来。不过,他们没能走进来。萨特住院期间,他们也尝试过拍他的照片。有两个记者还伪装成护士想混进房间,但被赶了出去。护士很有心地拉上窗帘、放下门帘,以保护我们的隐私。然而,还是有一张萨特睡觉时的照片被拍了下来,可能是从邻近的屋顶上偷拍的;这张照片发表在《竞赛》上。

有一刻,我要求留下来和萨特单独待一会儿;我想钻进被单,挨着他躺下。一位护士阻止了我:“不行。小心……有坏疽。”这时,我才明白所谓褥疮的真正性质。我在被单上躺下,小睡了一会儿。五点,护士们进来了。他们在萨特的遗体上又铺了一条被单和一块罩布,带他走了。

后半夜我是在朗茨曼家过的,周三也在他家。后来的几天,我在西尔薇家住,这使我免于电话和记者的骚扰。这天,我见到了从阿尔萨斯赶来的妹妹,还有一些朋友。我翻看报纸,还有纷至沓来的电报。朗茨曼、博斯特和西尔薇操办了一切事宜。葬礼先是定在周五,后来改为周六,以便更多的人参加。吉斯卡尔·德斯坦派人告知,他了解萨特不希望为自己举行国葬,但他愿意提供安葬费。我们拒绝了。他坚持要向萨特的遗体告别。

周五,我和博斯特一起吃午饭,想在安葬之前再看一眼萨特。我们来到医院的大厅。萨特已被放进了棺材,身上穿的是西尔薇买给他看歌剧的衣服,这是我住所里他唯一的一套衣服。西尔薇不愿意上他家找别的衣服。他神态安详,和所有死人一样;他面无表情,和大部分死人一样。

周六上午,我们重聚在医院大厅。萨特全身袒露在那儿,脸上没有遮盖,衣冠楚楚,面部僵硬而冰冷。在我的要求下,平高给他拍了几张照片。过了很长时间,有人用布单盖住萨特的脸,关上灵柩,带走了它。

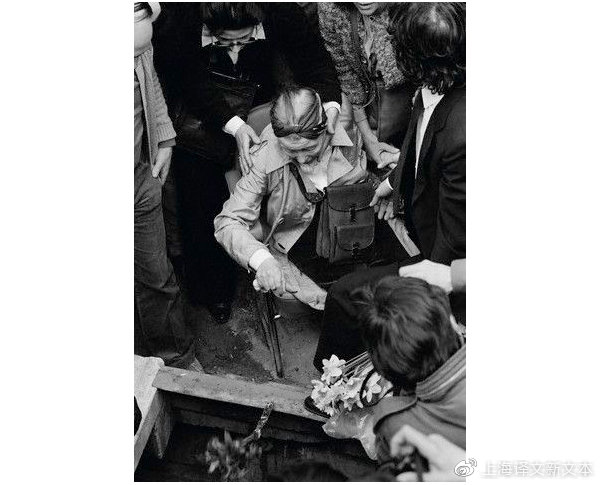

我同西尔薇、妹妹和阿莱特进了柩车。一辆满载着各色花束和花圈的小汽车走在前面,还有一种迷你巴士,里面坐着上了年纪和不能走远路的朋友。一股巨大的人流跟在后面,大约五万,以年轻人为主。有人敲柩车的窗户——他们大多是一些拍照的人,把家伙事儿顶在窗玻璃上,希望抓拍到我。《现代》的朋友在灵车周围形成一面屏障,一些陌生人自发地手拉手筑起一道围墙。总的来说,一路上人们井然有序,群情激昂。朗茨曼说:“这是一九六八年运动的最后一次游行。”而我什么也看不见。我吃了安定,多少有点儿麻木僵硬,一心想着千万别瘫倒。我对自己说,这正是萨特一心向往的葬礼,但他已经无从知晓了。我从柩车里出来时,灵柩已经安放在墓底。我要了把椅子,在坟坑边呆呆地坐着,脑中一片空白。我看到有人栖在墙上,有人栖在墓上,影影绰绰的一片。我站起来要回到车里去,只有十米远,但过于密集的人群让我觉得自己要闷死了。我与从墓地三三两两返回的朋友一起再次来到朗茨曼的家。我休息了一会。后来,因为不想彼此分开,我们一起去泽耶尔家独立的厅房吃了晚饭。当时的情况我都不记得了。我好像喝了很多酒,下楼梯几乎要人抬着。乔治·米歇尔把我送回住处。

以后的三天,我住在西尔薇家。周三上午,萨特在拉雪兹神父公墓火化,我心力交瘁,已然没法前往。我睡着了,而且——我说不清楚是怎么回事——从床上掉下来,在地毯上坐了很久。西尔薇和朗茨曼从火化场回来,发现我已满嘴胡话。他们把我送进医院。我得了肺炎,两周后痊愈。

萨特的骨灰移送到蒙巴纳斯公墓。每天都有一些不知名的手将几束鲜花放在他的墓上。

有一个问题,事实上我从未问过自己,但读者也许会问:死亡迫近时,是否应该向萨特预告一下?住院期间,他极其虚弱,没精打采,我当时一心考虑的就是对他隐瞒病情的严重性。但在那之前呢?过去,他总对我说,如果得了癌症或是其他什么不治之症,他都希望“知情”。不过,他的情况是模棱两可的。他“处于危险之中”,但他会像自己希望的那样挺到十年之后,或者,一切都将在一两年内完结?没有人知道。任何预设都无从谈起,他也没有可能更好地照顾自己。他热爱生活。承受失明和极度虚弱的状态,已经让他不堪负荷。确切地意识到威胁已经迫在眉睫,这只会给他最后的岁月罩上一层无谓的阴影。毕竟,我也和他一样,在害怕和希望之间摇摆。我的沉默没有把我们分开。

他的死却把我们分开了。我死了,我们也不会重聚。事情就是这样。我们曾经在一起融洽地生活了很久,这已经很美好了。

(完)

相关图书推荐

《告别的仪式》

[法]西蒙娜•德•波伏瓦 著

孙凯 译

《告别的仪式》是法国思想家西蒙娜•德•波伏瓦记录下的让-保罗•萨特生命中的最后十年,以白描的手法近距离地刻画了二十世纪最重要的哲学家之一萨特晚年的日常生活,他为之奋斗到最后一刻的事业,以及他面对疾病和死亡的态度。

1970年,萨特65岁。两年前的“五月风暴”虽然已经结束,但余波未平,深受该事件影响的萨特重新思考知识分子的角色,提出了“新知识分子”的概念。同时,他担任着数份报纸的编辑工作、参加集会、召开记者招待会支持受迫害人士、筹备电视纪录片,在乐此不疲地参加各种活动的同时,坚持从事文学创作。

但无法忽视的,是不断折磨他的各种病症:高血压、视力下降、脑损伤、尿毒症……

日益炽长的焦虑情绪折磨着萨特。他想到了他的身体、他的年龄,想到了死。一个哲学家如何面对自己的痛苦、疾病和死亡?一个终身践行存在主义的思想先驱如何走完人生的最后一段旅程?

作为最接近萨特,也是对他最重要的女性,波伏瓦依据自己一直以来坚持写的日记,以及从朋友的笔录和口述中收集的各种材料,详细记录了萨特最后十年的生活,无数巨细靡遗的细节和如同亲临现场的对话,罕见地展现了一个平凡而又不平凡的萨特。

在波伏瓦的记录后还附有她与萨特的长篇对谈,萨特借此机会回顾了自己的家庭、童年和求学经历,并且梳理了对文学、哲学、阅读、写作、音乐、绘画、平等、金钱、时间、自由、生命等诸多主题的思考。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司