- +1

从“群体免疫”到“压平曲线” ——欧美国家的抗击新冠之路

【引 言】

时间进入四月份,经过全国人民和广大医护人员的付出和牺牲,我国已经取得抗疫的阶段性成果,在谨防输入性病例和严控无症状感染者的前提下,社会经济事业也在逐步恢复当中。反观国际社会,在大流行的背景下,欧美主要国家都进入了抗击疫情的关键阶段,都根据自身的实际情况,制定和采取了相关的措施。在抗疫措施中,“群体免疫”(Herd Immunity)和“压平曲线”(Flatten the Curve),这两个概念引起了国内媒体和广大网友的讨论。究竟这两个概念是什么意思?采取这样措施的原因是什么?又会有什么可能的后果?带着这样的问题,盐巴带大家来探究下欧美国家的抗疫之路。

首先我们要问,什么是“群体免疫”?其实,它并不是一个新概念。

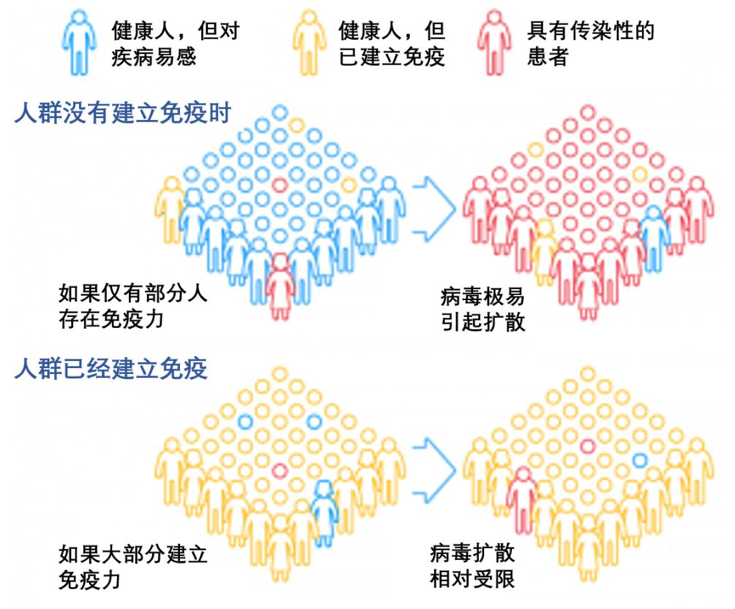

群体免疫,是一种间接的传染病保护形式,当很大比例的人口通过无论是以前的感染,还是接种疫苗,对感染产生免疫力,从而为没有免疫力的人群提供一定程度的保护。从定义我们可以得出,群体免疫的获得,主要通过自然感染并康复和广泛疫苗接种来实现。由此可见,群体免疫和疫苗接种二者并不是对立的概念,而是包含与被包含的关系。疫苗接种的目的,也是为了实现广大群体的群体免疫,从而起到抑制疫情扩散,最终结束疫情的作用。

群体免疫可以在一定程度上保护未获得免疫力的群体。某一年龄群体在获得较高水平的免疫后所产生的群体免疫会保护其他年龄阶段的人群。例如流感病毒,流感对老年人群体危害比在年轻群体中更严重,但流感疫苗对老年人群的免疫效果并不好,因为随着年龄的增长,免疫系统会减弱。然而,有研究已证明优先考虑学龄儿童进行季节性流感免疫接种比给老年人接种疫苗更有效,从而为老年人创造了一定程度的保护。特别是在家庭成员内部,如果青壮年通过疫苗或自然免疫途径获得了流感病毒的抗体,就不会再感染流感,从而不会传染家庭中的年长者,由此实现了青年群体对于老年群体的保护。

实际上,群体免疫不是要暴露弱势人群,恰恰相反,是通过身体条件较好的群体普遍获得免疫力,来保护免疫力低下和没有免疫力的人。

除了保护特定人群,通过维持足够人群和时间段的群体免疫,还可以消灭某些特定的疾病。我们大家耳熟能详的琴纳用牛痘接种的故事,就是现代天花疫苗技术的起源。琴纳研究出牛痘接种技术,并且无偿地公开给社会,这种善举令人尊敬,他本人被尊为“免疫学之父”。到目前为止,使用群体免疫和疫苗接种已经根除了两种疾病:牛瘟和天花。此外,我们小时候吃的“糖丸”,也是依赖群体免疫来消除脊髓灰质炎的努力。但是,由于一些国家国内动乱和特定原因对现代医学的不信任,使这一工作变得困难。例如,梅琳达-盖茨基金会推行的疫苗计划,在非洲遭遇了巨大的阻力,有兴趣的同学可以去八卦一下《The Moment of Lift》这本书,在这里不多言。

群体免疫有效,但并不是一劳永逸的。有些疾病并不像天花,得过一次以后便可终身免疫。群体免疫在一定程度上也扮演着病毒“进化压力”(evolutionary pressure)的角色,选择出新的变异病毒种类,导致先前免疫力的丧失,从而引发一波又一波的新感染。这也是为什么流感疫苗年年打,但流感还是年年得的主要原因。

既然群体免疫对于抗疫有显著作用,那我们寻求方法来建立起群体免疫不就可以了。然而,愿望是好的,现实是严峻的。首先,从积极免疫来看,也就是广泛疫苗接种,目前没有针对COVID-19的疫苗和特效治疗药品获准上市。尽管全世界的科研人员都在努力,但目前预测的研制周期在12-18个月。既然远水解不了近渴,那么我们看消极免疫,也就是自然感染病康复,这也是被广大网友吐槽的一个方法。它源自英国的一段采访,3月13日,英国首席科学顾问帕特里克·瓦兰斯在接受媒体采访的时候表示,目前采取的防疫措施中,包括需要约60%英国人感染轻症新冠肺炎,来获得群体免疫,从而达到保护全体英国人的目的。他的这一言论,基本假设是,绝大多数人感染会是轻症,可以康复,由此获得群体免疫来保护免疫力低的人。那么,他的这个60%是如何算出来的呢?

为了解释这个问题,我们要引入一个概念叫“基本传播数”,也就是一些科普文里说的R0,它是指在自然的情况下,一个病患可以传染人数的平均数。R0是一个给定数,科学家通过相关的测试和评估,来计算某个特定病毒的R0。

由此公式,我们可以计算出某一个地区,全人口获得群体免疫的阈值,也就是说自然状态下要有多少人感染,才可以起到控制疫情。由这个公式,我们可以看出,R0越高,疾病的传染性就越高,由此需要的群体免疫阈值也就越高。科研人员基于医学实践和相关研究,计算出主要传染病的R0极其相对应的阈值,如下表所示。

数据来源见参考文献

需要注意的是,R0所假设的前提是全体人口为易感人群;其次,人群之间无差异,也就是说人与人接触和互动的模式是一样的。但在现实中,有些个体“神奇的”对某一病毒具有天然的免疫力。并且,病毒对不同年龄阶段,不同性别的人影响可能存在差异。此外,不同社会的互动模式是不同的,通常是以社会网络的形式表现出来。(从人口学角度理解新冠肺炎疫情传播趋势与死亡率)面对这些差异性,在实际的操作中,科研人员会根据当地的情况做出相关的调整。

明白了群体免疫的阈值,我们就要考虑在现实中会付出什么代价。通过自然感染病康复获得群体免疫理论上讲的过去,但如果不加控制的放任自然感染,可能会造成较为严重的社会后果。首先,大面积感染会增加大量死亡的病例,这一点从人道主义和医学伦理的角度看,是不人道的和残忍的,这相当于把人交给自然选择过程,听天由命。自身资源和社会支持的缺乏的社会底层和健康状况差的人,就会成为最主要的受害者。其次,不加控制的感染,会导致病例数量的激增,产生医疗资源的挤兑,导致情况恶化。根据中国的疫情数据,1月底曾经发生医疗资源严重挤兑、大量患者无法及时确诊治疗的武汉市,其病死率超过了4%,远远超过了湖北以外的中国其他省份。在意大利,当前病死率甚至超过了12%。事实也表明,新冠病毒具有较强的传染性,没有明确的轻症、重症感染群体的区分,并不是年轻人都是轻症,实际统计中有很多20-45岁因重症导致死亡的病例。由此,放任疫情自由发展的“群体免疫”方案是危险的、不可靠的。

既然这条路不通,那么为什么欧美国家不通过严格的限制流动和封城的方式来控制疫情的蔓延呢?这是由于欧美国家的体制和现实因素决定的。首先,通过严格的封城来控制疫情传播,需要强大的政府干预能力和社会动员能力,这一点在欧美主要国家比较难实现。

其次,如果让目前实施的各类禁令继续下去,会对欧美国家的经济、社会、教育以及医疗体系产生重大负面影响。经济上,中小企业倒闭、失业潮导致依靠日薪来生活的人,失去收入来源,生活将难以为继。由于没有足够的财力,他们也无法购买充足食物宅在家里,最坏的情况就是在感染肺炎而死与饿死之间做选择,因此他们还是要被迫选择工作。疫情加剧了社会的不平的,带来社会危机,底层群体是最大的受害者。为了防止社会危机,部分国家出台救济计划,给工薪阶层经济支持,如加拿大的CERB计划,为符合条件者每月提供2000加元,为期4个月,帮助他们度过难关。但经济停滞的前提下,这样的措施不可能长久执行,并且可能会引发更严重的经济危机。

医疗上,政府在新冠疫情上投入巨大,但由于医疗资源短缺,许多包括身患癌症、糖尿病、精神病等非新冠肺炎类病人无法得到及时有效和全面的救治。而且,医疗领域的人工费用和购买医疗设备的资金都需要一个正常运转的经济体系所维持。当前的做法可能对于新冠病毒患者说是好的,但所付出的代价是让其它医疗领域的保障明显变得更差。

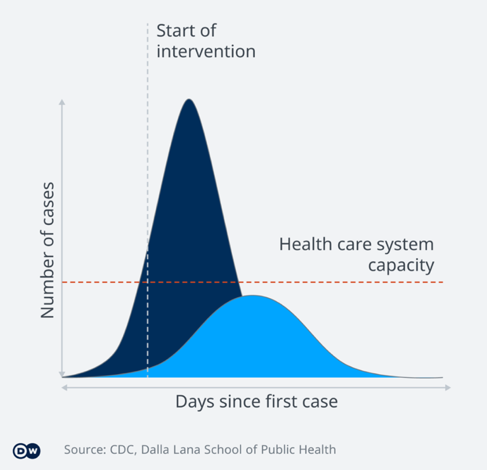

因此,欧美主要国家目前抗疫的指导思想是:既然病毒扩散无法阻挡,那么当前工作的重点就要转移到尽可能拖延疫情的蔓延速度,从而避免患病高峰过早、过强,为医疗系统赢得充分准备的时间。待疫情缓和时,部分的恢复经济,尽量避免经济和社会危机的爆发,例如德国,就表明要与病毒“长期共存”。这就是西方主流媒体所说的“压平曲线”措施。

具体来看,如图所示,深蓝色表示的是不加控制的感染过程,如图所示,放任病毒传染会很快迎来疫情爆发的高峰,并且是一个极高的值,这远远超出了医疗系统的能力(红色虚线所示),由此会导致灾难性的后果。为了防止灾难的发生,必须要在峰值到达之前,尽早的采取干预措施,来减缓疫情对于医疗系统的冲击,使其一直在医疗资源可控的范围内。这样做的目的不是在短时间内完全消除疫情,而是控制疫情蔓延的速度,逐步实现群体免疫,更理想的状态是疫苗或特效药的出现,从而消除疫情。由此可见,虽然欧美国家的主流媒体不怎么宣传群体免疫,但实际上,各个国家采取的措施,大同小异,通过不严厉的封城(lock down),宅家令(stay home order),保持社交距离(social distance),感染者自我隔离等措施,来延缓疫情的发展,等待群体免疫。

美国CNN主播,纽约州长弟弟,“妈妈第二爱的儿子”,克里斯·科莫在确诊后,没有去医院而是居家隔离,并且还没耽误主持他的黄金时段节目Cuomo Prime Time。

总结来看,目前欧美国家主要通过广泛宣传告知最坏可能,疫情最高感染比例,如国民60%感染,来警示民众减少聚集,保持社交距离,降低感染病例,延缓疫情的传播。针对感染者,轻症者居家吃泰诺、维C逐步恢复,重症者入院治疗;同时政府加大医疗资源投入,采购医疗物资,保证医疗系统的正常运转。由此可见,“压平曲线”的策略,是欧美国家基于自身的现状,做出的现实选择。但目前的问题是,需要多久才能获得群体免疫?获得免疫后,可以维持多久?如果没有获得群体,疫情将持续多久?

正如张文宏教授所言,“一个合理的抗疫策略需要时间去证明,实践是检验真理的唯一标准。”不同国家基于自身的制度、文化和传统的考虑,并结合其他国家的抗疫实践,再加上人类社会大家庭的团结协作,会早日控制新冠疫情,走出危机。

参考文献

1. Biggerstaff, M., Cauchemez, S., Reed, C., Gambhir, M., & Finelli, L. (2014). Estimates of the reproduction number for seasonal, pandemic, and zoonotic influenza: a systematic review of the literature. BMC infectious diseases, 14(1), 480.

2. Fine, P., Eames, K., & Heymann, D. L. (2011). “Herd immunity”: a rough guide. Clinical infectious diseases, 52(7), 911-916.

3. Gordis, L. (2013). Epidemiology. pennsylvania. USA: Saunders. pp. 26–27.

4. Kim, T. H., Johnstone, J., & Loeb, M. (2011). Vaccine herd effect. Scandinavian journal of infectious diseases, 43(9), 683-689.

5. Kim, T. H. (2014). Seasonal influenza and vaccine herd effect. Clinical and experimental vaccine research, 3(2), 128-132.

6. Merrill, R. M. (2013). Introduction to Epidemiology. Jones & Bartlett Publishers. pp. 68–71.

7. Riou, J., & Althaus, C. L. (2020). Pattern of early human-to-human transmission of Wuhan 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), December 2019 to January 2020. Eurosurveillance, 25(4).

本期作者

王 涵

加拿大萨斯喀彻温大学 社会学博士生

本期责编

中国人民大学社会与人口学院副教授 李婷

本期编辑

中国人民大学社会与人口学院硕士研究生 温馨

稿件首发于“严肃的人口学八卦”微信公众号,转载请注明出处“严肃的人口学八卦”、作者名以及“发自澎湃新闻湃客频道”。转载和合作事宜请联系yansurenkou8gua@163.com

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司