- +1

塔可夫斯基的遗产:直觉超越理性,神性超越凡间

原创 深焦DeepFocus 深焦DeepFocus

编者按:

今天是电影大师安德烈·塔可夫斯基诞辰88周年。三十余年前,他带着对这个世界和全人类的牵挂辞别,走之前再看一眼那片他深爱的俄罗斯原野,挥手而别。毫无疑问,他属于俄罗斯——那是他造梦的法场和真正魂牵梦绕的乡土;而他也属于全世界,因为他无与伦比的善良和悲悯不带一丝偏见,日夜凝望着每一个灵魂。每当我们纪念他的时候,我总愿意提及他那少有的善良和慈悲,以及我们多么需要这些美好的品质,特别是在这个残忍的时代。

塔可夫斯基的身影已经走远。而除去那七部半的杰作,他究竟给这个世界留下了什么?

今天做了一个忧伤的梦,又梦到了俄罗斯北方某处的湖泊,太阳在彼岸升起,两座俄国东正教修院,有教堂和壁画,异常美丽。

——《塔可夫斯基日记》

赵柏雅(北京)

塔可夫斯基遗产

作者 | Nick James

原文刊于《视与听》

译者 | Lycidas(巴塞罗那)

编辑 | 余春娇(上海)

伟大的苏联导演安德烈·塔可夫斯基(1932-1986)一生作品数量稀少——仅仅七部极具超验性与精神性的影片;它们皆具有鲜明的特征:细腻优美的视觉画面,令人迷醉的长镜头,对风景与自然近乎泛神论式的崇敬,以及真实时间、梦境与记忆密无间隙的融合——这些影片在重新定义艺术电影可能性的实践中占有一席之地。

塔可夫斯基长盛不衰的影响力可见于过去三十年中诸多电影人的作品之中——从拉斯·冯·提尔和泰伦斯·马利克到贝拉·塔尔和克莱尔·德尼,尽管接受影响的方式各异,影响的存在却是不可否认的事实。

一位电影人的影响力究竟为何变得如此具有文化渗透性?影评人们非常喜欢使用“塔可夫斯基式”一词。每当出现一部具有哀歌气质的影片——拥有诸如单机位长镜头和有意模糊的真实时间、梦境与记忆,并醉心于展现自然风景等特质时,这个词便随处可闻。

可以说对于电影节钟爱的某一类艺术电影,塔可夫斯基的存在感无与伦比。如果片中出现草原被风激起的漩涡,苍翠山谷中白雾轻笼的房屋,仿佛荡涤一切的暴雨,熊熊燃烧的谷仓或建筑,又或者出现越过水面下沉没物体的推进镜头,那么距塔可夫斯基的名字出现就不远了。这些意象的使用也许看起来肤浅,但却表明探讨超验和精神主题的更广大美学领域的确存在,同时这一领域的共鸣并不局限于宗教信仰——我们也许可以称其为一种拥有“不可知论式庄严”的电影形式。

而这又是如何形成的?很显然可以由寻找影响了影响者的源头入手。安德烈·塔可夫斯基出生于一个艺术传统深厚的家庭,受其影响无可避免。他的父亲阿尔谢尼是一位颇具声名的专职诗人。尽管作品出版不多——因为他明白自己的作品无法通过苏联的审查——但伟大的现代主义女诗人安娜·阿赫玛托娃对他评价甚高。他的第一本诗集出版直到1962年才出版,此时他的儿子已经完成了自己的长片处女作《伊万的童年》。

阿尔谢尼对安德烈产生的重要影响是无可辩驳的,后者在《镜子》、《潜行者》和《乡愁》三部影片中引用父亲的诗歌达到七首之多正是其最好的证明。我们甚至有理由认为塔可夫斯基的全部电影手法都源自他始终寻找着在电影中实现诗歌写作对于自然、风景与元素的使用方式。在他1986年出版的关于电影实践的著作《雕刻时光》之中,塔可夫斯基说道:“诗意的联结在我看来完美地让电影成为最真实、最具诗意的艺术形式… 生命的形式要远比自然主义倡导者所认定的诗意得多。”

谈及诗歌就不得不提到关键影片《镜子》:它是满载着塔可夫斯基复杂想象力的影像化自传式回忆录,以一位濒死诗人的记忆来架构,以梦境般精妙的逻辑来呈现。本片著名的开场镜头(在少年被催眠的序幕之后)正是我的影迷启蒙时刻之一:主角年轻的母亲坐在木栅上抽着烟,看着陌生男人沿着丈夫从前常走的路线,穿过草原从远处缓缓而来。他自我介绍说他是一个医生,在她身边坐下,但栅栏随即折断了。他们从地上站起来,大笑,继续聊了聊天,然后他离开。她望着他渐行渐远时,突然一阵风吹过,在草地上掀起绿浪;他回头,仿佛在说“看呀!”

这个场景并不是,或者说并不完全是,用气象代表人类感情的可笑谬论。在他的书中,塔可夫斯基解释说这样处理是因为他想避免男人半路回头挥手的老套设计。他转过身表明意识到这阵风的魔力便已经足够,如此仍能保留一丝神秘的气质。塔可夫斯基始终坚持自然界和任何人一样都是(甚至更是)他电影中的角色。他的画面尽管捕捉到某种强烈的情绪,却并不指向任何具体的感情;火、雨、雾都仍是具像化的本体,并不仅仅是特定人类情绪的象征。

古典及前现代绘画同样一直影响着塔可夫斯基直到其职业生涯末期。诚然,他并不是第一个在电影中呈现绘画作品的导演,但塔可夫斯基这位忠实信徒身上所展现出的绝对敬畏也许与宗教艺术实践在苏联受到抑制这一事实有关。

在这里,文艺复兴时期的大师作品商品化程度远远不及西方。人们也许必须在静默或者独处的环境中才能欣赏它们虔诚的特质,催生了十九世纪对于孤独天才的想象,导演在《安德烈·鲁勃廖夫》中描摹的生活在十五世纪鞑靼入侵俄罗斯时期的圣像画家,便是这种天才概念的缩影。“艺术家始终是仆人,”他如是说,“永远为了偿还神迹所赐的天赋而努力……因为天赋并非昭示于(艺术家)作品的绝对完美,而在于他对自己的绝对忠实,在于他对热爱之物的全心投入。”

画作同样也能帮助我们追溯塔式对于后来者的影响。彼得·勃鲁盖尔的《雪中猎人》不仅仅在《镜子》中被“引用”,出现在科幻心理片《飞向太空》中,也同样可以在拉斯·冯·提尔的《忧郁症》(2011)里找到;而灵感源自曼特尼亚所作《哀悼死去的基督》的在《飞向太空》和安德烈·萨金塞夫的《回归》(2003)都出现了。

绘画影响了塔可夫斯基对于画幅内空间的使用。他时常寻求平面化,将画幅中的空间内容按照俄国圣像画的方式分割(这种技法由他的同胞亚历山大·索科洛夫进一步发扬光大),或者精确地将人物以勃鲁盖尔的方式置于风景之中。我在此只谈及了绘画方面的指涉,比如在他永远离开苏联后对于思乡之情的研究之作《乡愁》开场,主人公前去拜访皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡所作《分娩的圣母》,同时卡斯帕·大卫·弗里德里希的《埃尔德纳修道院废墟》则启发了影片结尾的惊人画面。

即便如此,我并不是说塔可夫斯基对现代主义一无所知——尽管也并无太大空间去探讨他对这一领域究竟兴趣几何。事实上,他对于二十世纪前艺术作品的再使用本身就是典型的后现代技法。

影响塔可夫斯基的电影人包括他自己提到的俄国前辈——普多夫金、爱森斯坦、杜辅仁科——以及一系列耳熟能详的战后国际大师:安东尼奥尼、伯格曼、布列松、布努埃尔、德莱叶、费里尼和黑泽明。塔可夫斯基对他们影响的接受在离开苏联之后更清楚地显现出来。

为了完成《乡愁》,他从好友安东尼奥尼那里借来了不少合作者,包括编剧托尼诺·格拉。最后成片效果既像着迷于几何学的晚期安东尼奥尼,又确确实实是一部塔可夫斯基作品。他的第二部后苏联时期影片,也是最后一部影片,《牺牲》,部分是对伯格曼的致敬,部分是临终前的最后绚烂,一切都在烈火中熊熊燃烧。影评人倾向于认为这两部是塔式最弱的作品,但当他拍摄这些影片时,早已成为了电影万神殿中的一员。

在上述提到的俄国大师中,杜辅仁科是真正的先驱者,考虑到他的《大地》(1930)开场镜头中,麦田在明晰的黑白画面中闪闪发光,风吹拂着麦秆,可以看出这片田野代表着俄国草原,因此可能会产生“为什么我们会觉得后来的塔可夫斯基才是这种特定景观的所有者”的疑虑。

另一方面,爱森斯坦则是一位塔可夫斯基决定摆脱的前辈。塔可夫斯基坚持捕捉真实时间对于电影的独一无二性而言至关重要,并因此走到了爱森斯坦所推崇的快速剪辑理论的对立面,不过在《安德烈·鲁勃廖夫》中还是能够看到诸多爱森斯坦经典作品的影子。

影评人常常将塔可夫斯基对于时间的处理与吉尔·德勒兹的“时间-影像(time-image)”联系起来。他的论点简而言之就是,自从二战以来,在经典好莱坞意义上设计运用-影像来推进戏剧化叙事——德勒兹所称的“运动-影像(movement-image)”——在电影制作中的重要性已被时间影像所超越,后者承认并使用真实流逝的时间。

也有人怀疑塔可夫斯基可能对亨利·柏格森的《时间与自由意志》相当熟悉,这本书的论述正是德勒兹观点的来源。当然,他对于直接经验与直觉比抽象理性主义更重要的笃信又与俄国哲学思想不谋而合。塔可夫斯基自己则认为,他对时间的运用是基于电影最为擅长的方面。

“电影诞生成为一种记录现实运动的工具;切实,具体,在时间之内,而且独一无二;它同时也是可将刹那一再复制的工具,一个个瞬间流动变幻……电影的优点在于它拥有时间,并由时间以及与其牢不可分、且每天每日时时刻刻环绕我们的物质世界共同组成……唯有影像存活在时间里,而时间亦存活在影像中,甚至在每一个不同的画面中时,影像才能真正电影化……影像并非导演所呈现的某一特定意义,而是宛如一滴水珠中所反映的整个世界。”

塔可夫斯基影响力最强大的根基也许正在于他对时间的运用,因为它使得梦境能够像在《伊万的童年》中一样采用一种与现实相同的方式进行描摹;又或者像在《潜行者》中,旧日的战区在想象力中被转化为一个遍藏隐秘陷阱的超自然迷宫。

塔可夫斯基作品中对于以下影片产生影响最深的可能是《镜子》和《潜行者》这两部,但他的所有七部作品都常被后世借鉴。

文学批评家哈罗德·布鲁姆在他1973年的著作《影响的焦虑》中写道:“诗的影响并不一定会影响诗人的独创力,相反往往使他们更加富有原创精神。”这一论断显然也适用于以下这些被称作“塔可夫斯基式”的电影人。

我在选择这些深受塔式影响的电影时发现了一些有趣的现象:相当一部分影片都是在世纪之交创作完成的,事实上仅2002年就有四部。由此可见,一旦涉及庄严崇高的概念以及世界末日预示主题时,塔可夫斯基依然有着绝对的统治力。

布鲁姆的著名论断是,莎士比亚对于西方正统文学拥有统治性的影响,以至于我们如今与他人说话的方式基本都是由他创造的。我并不是要说塔可夫斯基在艺术电影美学方面也是这样一个拥有统治力的形象。布鲁姆同样说过莎士比亚“将修辞艺术、心理分析和宇宙哲学融合在一起,让人无法将其一一区分。”

塔可夫斯基的作品内在力量则创造了一种独特的融合:视觉化的自然元素诗歌;极端强烈的人物与情节;现实、记忆与梦境的均衡;以及对于直觉超越理性,神性超越凡人的笃信。

01

《犯罪元素》

拉斯·冯·提尔,1984

然而,2009年戛纳电影节,他充满暴力的宗教-性寓言《反基督者》的媒体试映场结束时银幕上出现“献给安德烈·塔可夫斯基 1932-1986”字样时,影厅内发出了清晰可闻的惊呼声。也许因为很难将这位苏联导演同暴力联系在一起(除了《安德烈·鲁勃廖夫》拍摄过程中杀死马的事件有一丝可能)。

“你看过《镜子》吗?”冯·提尔问影评人大卫·简金斯:“我被催眠了!我看了二十遍。这是我与宗教距离最近的一次——对我来说他就是一尊神祗。如果我不将这部电影献给塔可夫斯基,所有人都会说我在抄袭。”

《反基督者》很显然也是本榜单的有力竞争者,但更早的《犯罪元素》——冯·提尔的首部长片——是一部更为忠实的塔可夫斯基式作品,它不仅让人产生一种在看《镜子》的错觉,也有《飞向太空》与《潜行者》的影子。而开场画面中在尘土中打滚的驴子又是模仿《安德烈·鲁勃廖夫》中一匹马同样的动作。

在诊疗室中,医生责备镜头中看不见的人总是回开罗寻求治疗头痛的方法,并暗示他需要回溯十三年前在欧洲的记忆。他建议使用催眠疗法。不久我们眼前就出现了一个宛如《潜行者》的镜头,循着沉在水下的神秘物体缓缓推进,同时尚未谋面的主人公一边吟诵着柯勒律治《古舟子咏》中的诗句:“水啊水,四处满溢,却无一滴能解我焦渴”一边陷入了迷幻之中。

他记忆中的欧洲是一个腐朽溃烂、后工业梦魇般的反乌托邦,单色画面被病态的琥珀色调所覆盖。迈克尔·埃尔菲克饰演的男主角——前警探费舍尔,必须凭借记忆回到战后德国他侦办的最后一宗案件:对专门杀害卖彩票女孩的“彩票杀人魔”的追捕之中。这部影片仿佛一册罗列着灵感来源于塔可夫斯基的视觉概念目录:滴漏的水,萧飒风声,毫无预期的火与不断出现的倒影……而冯·提尔将这些元素统统与暴力联系在一起。

得到的效果如同一位创作略显笨拙硬汉派小说的作家将黑色电影特质嵌入一片城市夜色中《潜行者》式的禁区。就影片本身而言,一位初出茅庐的导演能够完成如此出色而复杂的视觉景观,无疑相当引人侧目。

02

《蓝白红三部曲之红》

克日什托夫·基耶斯洛夫斯基,1994

基耶斯洛夫斯基更加高产,长片作品是塔式的两倍。他起初是一名纪录片导演,相比于偏爱将人物当作密码使用的塔可夫斯基,基耶始终更专注将人物作为主体进行塑造。同时,他也有不少电视作品,而塔可夫斯基则几乎忽略了这一领域。

两位导演都对形而上都有着不同寻常的执着。除此之外,基耶斯洛夫斯基还对决定所产生的道德后果表现出同等的兴趣,这与他的合作编剧——前律师克日什托夫·皮耶谢维茨不谋而合。

《蓝白红三部曲之红》是基于法国“自由、平等、博爱”的国家格言所创作的三部曲中的最后一部。《蓝》是“自由”,探讨悲痛,浪漫关系中的嫉妒以及作者身份的本质;《白》是“平等”,以黑色喜剧的风格讲述了一个在妻子离去后失去一切的波兰男人,最终一步步爬到足以实施复仇行动的地位。《红》是基耶斯洛夫斯基最后一部作品,这部带有明显告别情绪的影片,则关注那些将失意之人联结起来的事物。

模特瓦伦汀娜(伊莲娜·雅各布饰)意外碾过一只德国牧羊犬。她将受伤的狗送还给主人——退休法官约瑟夫(让-路易·特兰蒂尼昂饰),但他似乎对自己宠物的生死毫不在意并把狗送给了她。狗的伤势痊愈后,瓦伦汀娜带它去公园,不小心让它逃走了。她顺着狗的踪迹找到了法官,随后发现他正窃听邻居的电话。

塔可夫斯基的影响在这部影片中的作用非常微妙。对约瑟夫住所内部的拍摄中可以觅得一丝端倪:镜头在走廊来回逡巡;门扉对于自然元素敞开;对意外亮光与声响的明显关注——瓦伦汀娜在场时灯泡爆裂;法官偷听的对话为同时发生的在场与缺席带来全新的维度。在室内场景中,对伊莲娜·雅各布的打光和她处在画面中的位置,都让人联想起《镜子》中的玛格瑞塔·泰瑞柯娃。

03

《母与子》

亚历山大·索科洛夫,1997

在《母与子》上映之时,索科洛夫告诉保罗·施拉德:“我在电影学院快毕业时第一次看他(塔可夫斯基)的作品。他的美学对于我来说并非一场新发现,而是对我自身观念的确认。”——典型的布鲁姆“影响的焦虑”式言论。

当然,塔可夫斯基并不是索科洛夫复杂作品的唯一影响来源——日本电影同样在他的电影中有着强烈的存在感。在《母与子》——这部索科洛夫对年轻人和他濒死的母亲之间关系的一次精妙绝伦的探讨中,古典艺术的影响也得到了普遍认可。

举例来说,儿子(阿列克谢·安纳尼施洛夫饰)倾身靠近他卧床的母亲(古德伦·格耶尔饰)的开场画面,被光学拉伸成类似于(尽管并不那么极端)汉斯·霍尔拜因的画作《大使们》前景中头骨的效果,打光则不可避免地让人想到卡拉瓦乔式的明暗对照。全片75分钟的一大部分是儿子抱着包裹严实的母亲四处走动,如同一幅角色反转的圣母怜子图。

索科洛夫的视觉格局来源于一种将影像平面化的愿望——采用镜面、带角度的染色玻璃等方式实现——让画面呈现反透视的俄国圣像画效果。据说他和摄影指导阿列克谢·费奥多罗夫还曾专程前往柏林看卡斯帕·大卫·弗里德里希的画作,尤其是《海边僧》。

然而,没有人会怀疑《母与子》中浸透的塔可夫斯基式的挽歌氛围。开场镜头后不久我们就能看到与《镜子》中类似的,翻卷着生命魔力的草原。一幅幅画面既如同塔可夫斯基的风景一般朦胧,又带有弗里德里希的画作的感觉。破碎的日光、翻腾的尘埃、弥散的雾气,尽管塔可夫斯基不能称其为自己的所有物,但从某种程度而言这些意象确实专属于他。

还有哪一个导演能以如此与众不同的方式将俄罗斯人对母亲的崇敬与梦境相融合?当提到将对古典艺术的推崇与将自然元素作为与人物同等重要的中心角色呈现融为一体时,我们想到的又是谁的作品?

两位导演同样对信仰都十分虔诚。当施拉德问及索科洛夫他是如何完成那些繁复的影像时,他回答道:“也许当时上帝在帮助我们。”

04

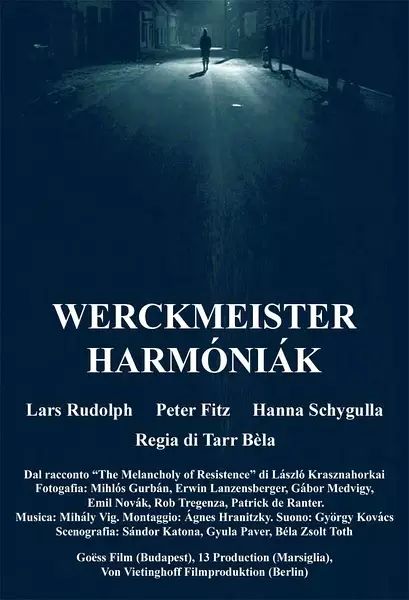

《鲸鱼马戏团》

贝拉·塔尔 / 阿格尼斯·赫拉尼茨基

2000

从《诅咒》开始,他与编剧-小说家拉斯洛·卡撒兹纳霍凯结盟,崇尚起黑白影像,并成为了长镜头之王,将可能性的边界推到前人从未达到的远方——因此塔尔和他的电影立刻被贴上了“塔可夫斯基式”的标签。

《鲸鱼马戏团》是一则关于苏维埃统治时期匈牙利的寓言,中心舞台是一个被末世流言困扰的小镇。马戏团来到镇上,他们拥有一座巨大的移动棚屋,里面有一条鲸鱼的尸体和一个具有煽动力的、被称作“王子”的神秘人。年轻的理想主义者詹诺斯(拉斯·鲁道夫饰)的姨妈唐德(汉娜·许古拉饰)找到他,要他逼迫叔父乔治(彼得·菲茨)收取金钱援助来重掌支配地位,不然她还会再来。这个举动以失败告终,随后暴乱开始了。

片中数个镜头都让人联想其塔可夫斯基,但最明显的还是詹诺斯与乔治随着某种叮当响声的节奏穿过小镇的镜头;这与《潜行者》中的著名镜头形成了呼应;在那个镜头中,潜行者、教授和作家乘上一台平板轨道车,摄影机随着机车的咔咔声切换着对每个角色的特写。(格斯·范·桑特在《盖瑞》中直接复制了塔尔的人物侧面交叠行走的镜头,成为了这里的第三层联系。)

但塔尔并非塔可夫斯基的抄袭者,两者的区别塔尔自己解释得无疑最好:“塔可夫斯基是宗教性的,而我们并非如此……他总是怀抱希望;他笃信上帝。他远比我们——比我来得纯粹。不,我们见过太多事情,无法拍出他那样的作品……他更加温和,更加友善。在他的电影里,雨水能净化人心,而在我的电影里它只能制造污泥。”

《鲸鱼马戏团》由仅仅39个单镜头构成。如果说塔可夫斯基的长镜头和塔尔的存在某种区别的话,在雅克·朗西埃的观察中也许能看出来:“塔尔的长镜头讲述着时间自己讲述的故事——人对于时间的经历无法影响时间本身。”

05

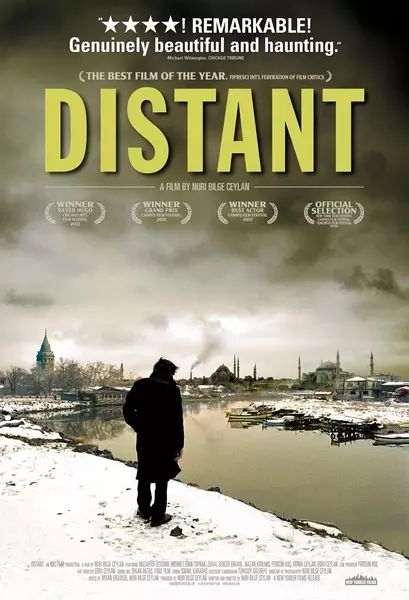

《远方》

努里·比格·锡兰,2002

马赫穆特(穆扎菲·奥德慕饰)是一个习惯独居的中年摄影师,在伊斯坦布尔过着舒适的生活(片中所用的正是导演自己的公寓)。他的表弟尤瑟夫(伊敏·托普拉克饰)不得不离开老家来伊斯坦布尔找工作,马赫穆特则被迫收留他,两个不对盘的人之间充满紧张情绪,从一开始就剑拔弩张。伊斯坦布尔被严重的雪灾所困,并不是适合寻找工作的季节,但却无碍于塔可夫斯基式的设计——雪仅在拍摄时才下。

直接引用的塔可夫斯基镜头是用于进一步呈现马赫穆特面对表弟势利情绪。马赫穆特晚上在电视上看《潜行者》,而尤瑟夫在椅子上昏昏欲睡,百无聊赖的他提出要上床睡觉。等确认尤瑟夫离开后,马赫穆特换了一张色情光碟并调低了音量。

同时,尤瑟夫悄悄给母亲打电话,坚持她应该去拔牙——这个镜头使人联想到《镜子》当中,成年的阿列克谢给母亲打电话的场景。某个时刻尤瑟夫说:“努里总是让赊账的”,也许指的是牙医。当马赫穆特听到尤瑟夫回到房间的声音时,立刻切回了正常的电视频道,意识到尤瑟夫想多待一会儿的意图后,他关了电视。

随后,我们看到马赫穆特躺在床上看一部关于塔可夫斯基的纪录片,片中镜头从《乡愁》切换至《镜子》。此处锡兰表现出他对“影响的焦虑”的理解,并愿意以高度喜剧化的方式嘲弄塔可夫斯基和他自己,也因此提醒了我们,这位苏联大师影片中欠缺的品质正是幽默感。锡兰的确永远不吝赞美。

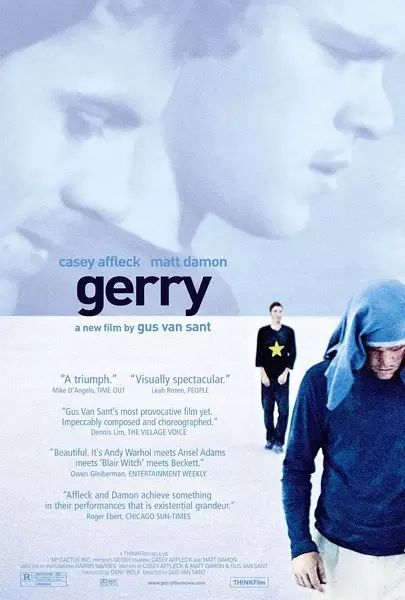

06

《盖瑞》格斯·范·桑特,

2002

塔可夫斯基对这部电影的影响相对间接,是通过贝拉·塔尔实现的,格斯·范·桑特在片尾字幕中致谢了这位匈牙利导演。范·桑特极简手法产生的部分原因是他看了《鲸鱼马戏团》和《撒旦探戈》获得了灵感,但他也提到塔可夫斯基对其确有影响。

两位主人公从车里出来后,剧情声以靴子摩擦砂砾咯吱作响的方式出现,意图模糊不明:两位同样叫做盖瑞的年轻人,共同踏上了一条名为“荒野道”的路,而我们不知道这是哪片荒野。电影本身是在死亡谷、犹他盐滩和阿根廷拍摄的。

全部故事就是他们不断地行走,大部分时间都静默无言,然后迷路。某个时候阿弗莱克饰演的盖瑞被困在一块离地25英尺高的岩石上,达蒙饰演的盖瑞为他做了一个“尘土垫”,让他跳下来时不至于伤到自己。

除去影片对于风景的关注,另一个与塔可夫斯基的联系是通过塞缪尔·贝克特实现的。两位盖瑞,《潜行者》中的作家、教授与潜行者和《等待戈多》中的弗拉季米尔与埃斯特拉冈之间拥有类似的关系。

是否可以发散思维想到这片他们漫行与迷失的沙漠——一片并非十分塔可夫斯基式的景观——其实包含了一个干涸版本的“禁区”呢?如果没有《潜行者》几近邪典的成功,任何其他致力于以长镜头拍摄人物在虽美却令人恐惧的严酷环境中行走,事无巨细地展现真实时间流逝的影片的出现,都是难以想象的。

我和特柳赖德电影节的艺术总监汤姆·勒迪一起去过一次犹他。在我们欣赏巨大的平顶山时,汤姆说:“你知道吗,我带塔可夫斯基来过这里。我向他解释这些平顶山是由数百万年前的海洋在地质运动中演变形成的。他只说了一句:‘不,这是上帝的造化。’”

07

《天地悠悠》

卡洛斯·雷加达斯,2002

雷加达斯将教师转换为一个无名中年男子,他瘸得厉害,正在寻找一个几近迷幻的耀眼日光下遥远的墨西哥山谷,在那里他可以安静地结束自己的生命。他向山腰处当地人打听可能的住所,被带去年老的埃斯森家——如她所说,她的名字来源于基督的升天而非圣母——她的生活极度贫困,但拥有一间谷仓。在男子的梦中,一位身着比基尼的美貌女子——也许是去世的妻子或爱人——请他把爱慕之情转移到他年长的女房东身上。随着故事的展开,她成为了某种女性基督的形象。

2002年,极度简约主义占据了支配地位。似乎也是在这一年,将塔可夫斯基式影片与阿沃·帕特的音乐结合的流行程度也达到了巅峰:《天地悠悠》开头,求死的主人公车内播放的正是这位作曲家的《求主怜悯》;影片结尾的火车意外场景则配上了《纪念本杰明·布里顿之歌》。某种程度上而言,《天地悠悠》与《将爱放逐》有着类似的策略,它的塔可夫斯基式风格倾向于强调事件——镜头对于一堆木头的细致观察;一块热烫的石头突然被一大滴水浸湿;小镜子映出人物的侧脸;如同《安德烈·鲁勃廖夫》的360度环绕全景——这些事件亦都被成功地融入演变的情节之中。

2003年,雷加达斯告诉《视与听》杂志:“我15岁时,父亲给了我一盘塔可夫斯基电影的录像带。我被它的简洁,以及单一事件所展现的力量所震惊。我对叙事导向的电影不感兴趣,也从来记不住对白;印在我脑海中的是声音、影像和镜头运动。在塔可夫斯基的作品里,直接的情感仿佛从每一幅画面每一道声响中涌出,让我疯狂。”

08

《飞向太空》

斯蒂文·索德伯格,2002

在索德伯格的版本中,卡尔文梦见了与亡妻蕾雅(娜塔莎·麦克艾霍恩饰)的亲密场景,当他醒来时,蕾雅活生生地出现在房间里。惊恐的凯尔文想尽个办法把她送进太空,但随后她,或者说是她的复制版本,又回到了房间。似乎正是凯尔文升华的欲望构成的这个被海洋覆盖的星球创造出了这个她。索德伯格的关注点更多放在这个重燃爱火的故事上,而塔可夫斯基则着重表达对于地球及其自然美的怀旧情绪。索德伯格版加入了许多凯尔文与妻子蕾雅生活片段的闪回,而塔可夫斯基则回避了这些。

美版选用了狄兰·托马斯的诗作《死亡也一定不会战胜》并强调“虽然情人会泯灭,爱情却一定长存”这个思想,其他宏大的主题都为之让路。剧本也更为明快利落,99分钟的片长也远远短于原版的165分钟。当然极其值得怀疑的一点在于,如果塔可夫斯基从未改编莱姆的小说并让它成为史上最具独创性的科幻影片之一,索德伯格、克鲁尼等人是否还会去拍摄这个故事?也许以自己的方式重拍大师经典正是电影界最真诚的谄媚形式。

09

《入侵者》

克莱尔·德尼,2004

然而,像索科洛夫一样,对这部影片更显著的影响来自别处。《入侵者》采用了法国哲学家让-吕克·南希谈论自己心脏移植的自传体散文中表达的思想——即从更广义的层面上来看,人如何在接受“入侵者”的同时又不通过同化手段摧毁其差异性——电影同时也探讨了南希关于景观的理念,这种理念既与塔科夫斯基类似又对他提出了挑战。

南希在另一篇随笔《神秘的风景》中提到:“风景开始于吸收并将一切存在溶解在自身之中时。”他假定我们看待风景的方式永远需要我们进入其中的一个“角落”——一个同时封闭和开放的空间。但他的结论是我们在风景中所能看到的是“没有上帝的地方,只是事件发生的地方”。德尼所创作的寓言与这个结论带有的“人只能活一次”气质显然十分符合。

路易·特雷伯(米歇尔·索博饰)是一个患有心脏疾病的前雇佣兵,为逃避仇家追杀躲藏在西阿尔卑斯山区的侏罗山中。他对住在附近镇上的儿子西德尼几乎视而不见,却日夜思念着年轻时与塔希提女子的私生子。杀死一个闯入者之后,他安排自己在韩国接受非法的心脏移植手术,并坚持要求年轻男性捐献者。但随着结果无论如何都不尽如人意,他只得怀抱着绝望的幻想在南海边游荡。

极少有电影像本片一样拥有如此大胆而复杂的时间逻辑及关联跳跃,而塔可夫斯基显然正是此方面的先驱。

10

《新世界》

泰伦斯·马力克,2005

另一方面,马力克的《天堂之日》(1978)中艳红的火光与《镜子》里令人难忘的谷仓大火一脉相承。要是马力克没有在《细细的红线》(1998)(此时塔可夫斯基辞世已经多年)之前远离银幕长达20年的话,也许我们就能看到两位导演的作品之间仿佛一问一答的有趣场面。这部影片探索出一种全然不同的风格的轮廓,随后这种风格为我们带来了《新世界》、《生命之树》、《通往仙境》、《圣杯骑士》几部作品——影片质量是否每况愈下仍有待争议。

从前的马力克是塔可夫斯基的有力匹敌者,而新的马力克则更为现代:他挖开表面,四处寻觅神性的证据,但总是在日落时分的纯粹奇迹面前选择屈服。有趣的一点是,全新的马力克是塔可夫斯基的公开推崇者——《生命之树》中的许多画面与塔可夫斯基的电影相合,尤其是漂浮起来的杰西卡·查斯坦——正如《镜子》中的母亲和《牺牲》中的作家与女仆。

但这里我还是选择了《新世界》,因为它最完美地展现出了马力克的全新风格,将其置于一种特定的语境之中——英国殖民者到达弗吉尼亚的时期——在这里异教徒(美国原住民,尤其是波卡洪塔斯)与基督徒之间的相互猜忌与怀疑以一种与《安德烈·鲁勃廖夫》类似的方式表达出来。尤其明显的是河中沐浴的场面,以及史密斯船长身着盔甲在沼泽中蹒跚前行被俘获的镜头,几乎细致入微地重现了年轻的伊万在德军火线后神出鬼没的场景。

11

《将爱放逐》

安德烈·萨金塞夫,2007

阿列克斯(康斯坦丁·拉朗尼柯饰)在生意失败的压力之下,需要从城市消失一阵子。他带着全家回到了坐落于隐秘山谷中教堂边的幼时故居。他与妻子薇拉(由迷人的玛利亚·邦妮薇饰演)关系紧张,当她迟疑不决地告诉她自己怀孕的消息时,他产生了怀疑。从儿子处得知好友罗伯特在他出门时拜访过城里的住所后,阿列克斯证实了自己的疑虑。他找到诈骗犯兼赌徒弟弟马克(亚历山大·巴鲁耶夫饰)商量对策,弟弟告诉他,从宿命论角度看,不管他想做什么——无论杀人或原谅——都是正确的。

此处对婚姻关系的描绘有一丝伯格曼的味道——以触动为开端,随之而来的是冷漠与折磨——但塔可夫斯基的身影仍然在全片各处出现。结构特殊的房子与教堂来自安德鲁·魏斯的绘画作品,但拍摄建筑的方式却使人联想起《镜子》和《牺牲》中的乡村住宅。长镜头中摄影机以典型的塔可夫斯基风格穿梭在白杨树间;较短的镜头中则快速扫过金黄的麦田;孩童在晚上组装列奥纳多·达·芬奇《圣母领报》的拼图(达·芬奇在塔可夫斯基电影中常被提及);带有明显塔可夫斯基特征的薄雾笼罩着四周。

最为昭彰的模仿则是一个跟拍长镜头,越过溪流和覆盖腐臭残骸的水池,最终在一场暴雨中达到高潮,与《潜行者》和《乡愁》中的几组镜头相当类似。当被问到这些致敬时,萨金塞夫回答说:“任何一个俄罗斯电影人,都不可能感受不到塔可夫斯基的影响。”不过,《将爱放逐》依然是一部杰出的叙事作品,而且从导演新作《利维坦》(2014)中的种种迹象可以看出,他也许已经排除了过量的塔可夫斯基影响。

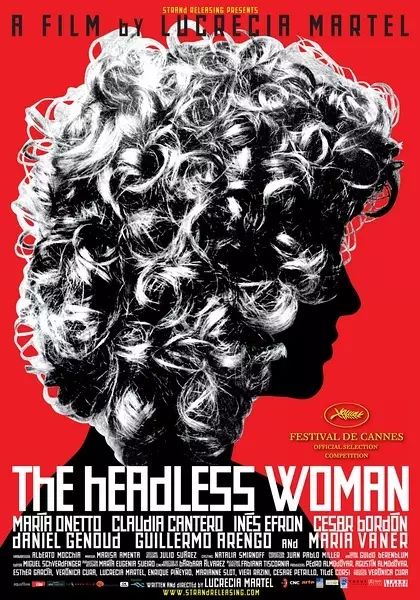

12

《无头的女人》

卢奎西亚·马特尔,2008

影片中,中年牙医薇罗(玛利亚·奥内托饰)和自己的女性朋友聚会后沿着一条看似荒芜的道路开车前行,她哼着歌,在手机响起时一瞬间没有注意路况,车子仿佛轧过了什么,颠簸了两下,她也撞伤了头。在惊吓和颤抖中,她猛地停下车,盯着后视镜看了一会儿,随后继续向前开去。随着车渐渐行远,我们在后视镜头中看到一条狗一动不动地躺在路上。

薇罗似乎完全无法集中精神,好似正被脑震荡折磨。同事、家人和佣人都在为她寻找托词。最终她向丈夫坦白她可能杀了人;他不愿意相信她,说她只是太害怕了。她的车也被修好,焦虑渐渐被抚平,几乎消弭,直到我们了解事情的真相。

马特尔和奥内托成功之处在于让薇罗同时属于又不属于这个世界,她突如其来的软弱和无法与真实事物产生联系的感觉并非一种诡计,而是一种改变的意识状态,漂浮于她自己心中的内疚之海上。她的母亲在她睡着时喃喃说起死者并告诉薇罗她的声音变了。这些东西都给人非常塔可夫斯基的“感觉”。在某种程度上,薇罗与《伊万的童年》中的男孩正好相反,他是被摧毁的无辜者,而她是被保护的罪人。

原标题:《塔可夫斯基的遗产:直觉超越理性,神性超越凡间》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司