- +1

暗黑医疗:古代医学中的蝙蝠入药

2019年末以来,蝙蝠这种低调的动物突然间成为人们热议的焦点。不少文章渲染蝙蝠是“万毒之源”,一些人因此谈蝠色变,甚至提出要灭杀蝙蝠。蝙蝠身上携带的病毒虽然是新冠病毒的前身,但没有证据表明疫情的暴发与蝙蝠有直接关联。

人类对医疗的探索,经历了漫长而曲折的过程。无论是中国还是外国,历史上都不乏“暗黑医疗”。蝙蝠入药便是一种“暗黑医疗”,它不但有很长的历史,而且是个有趣的世界性现象。

神奇的蝙蝠血

许多人将蝙蝠与吸血鬼联系在一起,其实世界上只有3种蝙蝠真的吸血,分别是普通吸血蝠、白翅吸血蝠和毛腿吸血蝠,主要生活在中美洲和南美洲。在发现新大陆之前,旧大陆的人与它们并无交集。

但旧大陆的人很早便将蝙蝠血入药,反而比蝙蝠更加“嗜血”。从目前的材料看,最早认为蝙蝠血能治病的,是古埃及的医师。

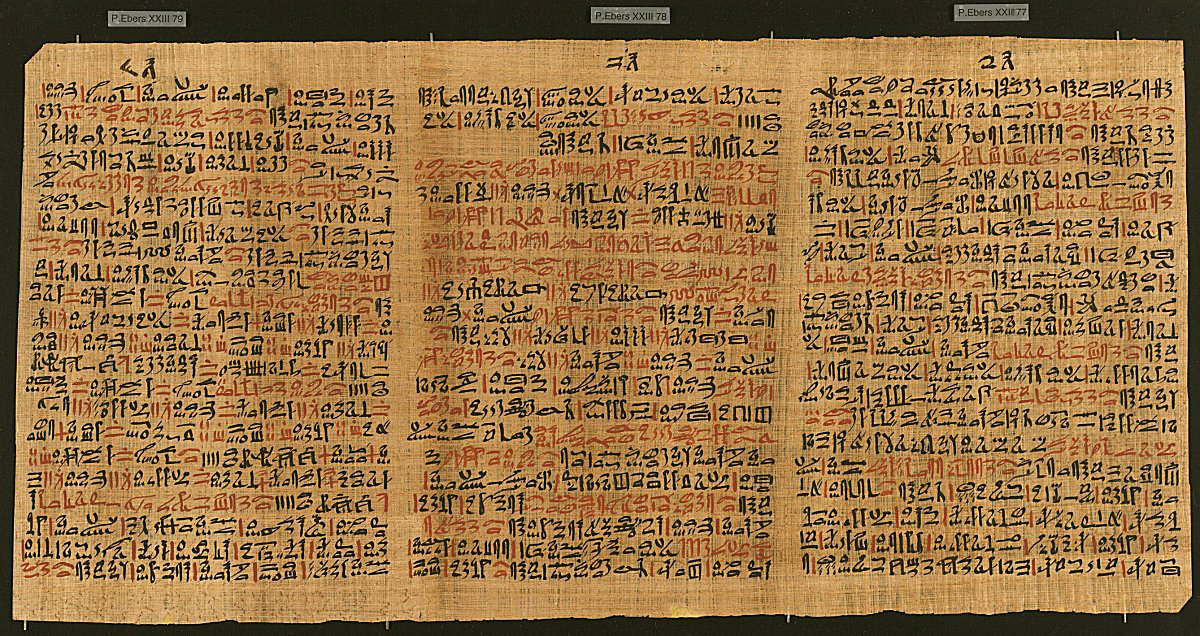

著名的埃伯斯纸莎草书(Ebers Papyrus)发现于1862年,抄写年代为距今3500年左右。这件纸莎草书俨然古埃及医学宝典,保存了古埃及的877个药方,其中便有以蝙蝠血治病的记录:

皮肤病:如果瘙痒仅限于颈部,将碾碎的蝙蝠涂抹在患处,便可治愈。

倒睫(指睫毛向后方生长,以致触及眼球的不正常状况):扯下多余的睫毛,敷上没药(指没药树的树脂)、蜥蜴血和蝙蝠血,可令痊愈。

在另一件距今约3500年、2016年才被破译的纸莎草书上也有治疗倒睫的药方:

牛脂、蝙蝠血、驴血以及蜥蜴的心。

在古埃及人看来,蝙蝠血可以阻止睫毛继续逆向生长。

虽然古埃及文明消亡了,但其医学观念在欧洲、中东仍有承传。古希腊的医学便吸收了许多古埃及医学的因素,进而影响到整个欧洲的医学。

在意大利自然科学之父乌利塞·阿尔德罗万迪(Ulisse Aldrovandi,1522年~1605年)的名著《鸟类学(Ornithologia)》中,便同样记录了用蝙蝠血治疗倒睫的药方。据阿尔德罗万迪说,这一药方见于古罗马时代医学家阿奇格涅斯(Archigenes,约75年~约129年)和盖伦(Claudius Galenus,129年~199年)的著述。从古埃及到古希腊、罗马,以蝙蝠血治倒睫的药方得到了延续。

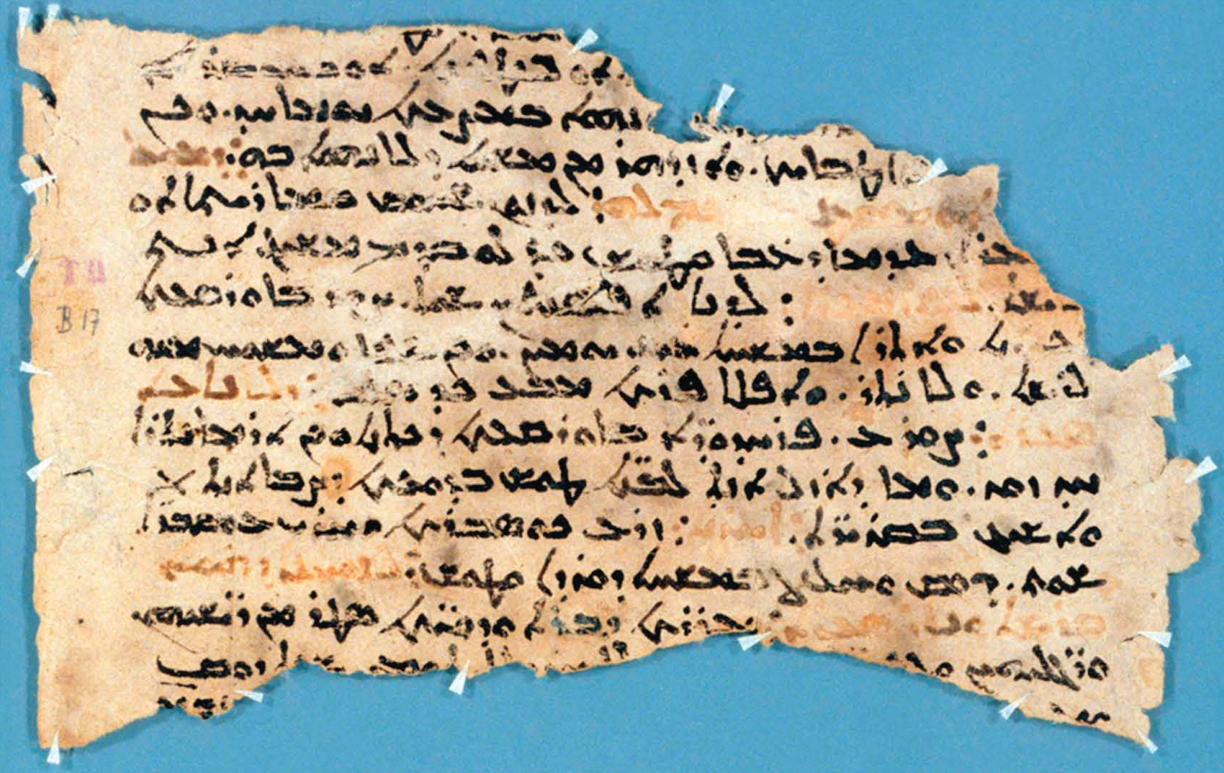

在东罗马帝国时期的古叙利亚文写本《医书(Book of Medicines)》中,出现了利用蝙蝠血脱毛的药方:

将蝙蝠血擦拭需要治疗的身体部位。

这可以说是早期的脱毛膏了。《医书》的内容原是希腊文,由景教(基督教聂斯脱里派)徒翻译为古叙利亚文。这部医学资料汇编内容丰富,继承了希波克拉底(Hippocrates,前460年~前370年)、狄奥斯科里迪斯(Dioscorides,约40年~约90年)、盖伦等古典医学大师的成就,也吸收了古代埃及、波斯、印度的医学元素。除了利用蝙蝠血脱毛,该书还记载了蝙蝠的其他药用价值。

随着景教在中古时期传入中国,这些药方也来到了遥远的东方。在新疆吐鲁番葡萄沟出土的古叙利亚文写本记载:

(阻止多余毛发生长)药方:用一块亚麻布包裹住五只蝙蝠,加入一把硝酸钠粉,先绑好再研磨碎,当去洗澡时,擦拭需要治疗的身体部位,然后用冷水清洗,可达其效。

这个药方显然与《医书》一脉相承。

古叙利亚文《医书》与古埃及药方的原理其实是相通的,都是利用蝙蝠血阻止毛发生长。类似的药方在中东、欧洲的文献中并不鲜见。蝙蝠与毛发紧密联系的观念至今存在。在法国南部和加拿大,流传着这样的说法:蝙蝠的粪便如果掉到人的头上,会造成秃顶。法文的蝙蝠写作chauve-souris,字面意思是秃头老鼠。

古叙利亚文《医书》中除了有脱毛药方,还记载了生发药方:将蝙蝠头在橄榄油中煎炸,然后涂抹在头上。距今2600多年的亚述文献,有几乎完全相同的记载。在印度某些地区,妇女将蝙蝠翅膀碎片泡在椰子油中,用容器装好在地下放置三个月,用它来洗发据说可以预防脱发和白发。与蝙蝠头、蝙蝠翅膀有生发效用不同,蝙蝠血则是用来脱毛的。但也有相反的例子,在英国和美国北卡罗来纳州,有人认为蝙蝠血可以用来预防脱发。

古罗马百科全书式的人物——老普林尼(Gaius Plinius Secundus,约23年~79年)在其名著《自然史(Historia Naturalis)》中记录了蝙蝠的各种药用方法。除了记载蝙蝠血可以脱毛,该书还提到蝙蝠血可以用来解蛇毒、佩戴蝙蝠头制成的护身符可以防止打瞌睡、在枕头下放置蘸有蝙蝠血的羊毛可以激发女人的性欲,等等。在欧洲有的地方,蝙蝠粉末被用来制造春药。

吉普赛人也以蝙蝠血入药,如将泼洒过蝙蝠血的母鸡羽毛佩戴在脖子上,被认为可以治疗颈椎病。吉普赛人还将蝙蝠血、马毛、盐、面粉混合在一起涂在马蹄上,以避免恶灵恰格林(Chagrin)对马的骚扰。老普林尼的《自然史》则提到将蝙蝠钉在窗口可保牲畜平安。

在南美洲的安第斯山脉,传统民间医学认为蝙蝠血可以治疗癫痫。根据2010年的报告,玻利维亚被统计的4座城市中,每个月有超过3000只蝙蝠被售出,包括吸血蝠以及其他种类的蝙蝠。如果蝙蝠是活的,人们会将蝙蝠的头砍掉后直接饮血。如果蝙蝠已经死了,会将其油炸,然后用布袋装好泡在酒精中。

以蝙蝠血入药的现象在北美也存在。根据美国印第安纳州、得克萨斯州等地的民间药方,用蝙蝠血和油脂混合制成的药膏可以治疗风湿病。

在中国古代的医书中,也有蝙蝠血的入药记录。如唐代的《陈藏器本草》记载:“取其血滴目,令人不睡,夜中见物。”说的是将蝙蝠血当作滴眼液滴入眼中,能使人不犯困,并能在暗夜中看清事物。类似的观念也见于美洲。美国中西部和加勒比海地区流传着一个古老的观念,用蝙蝠血洗眼可以增强夜间视力。罗马帝国时期的埃及纸莎草书(2世纪)则记载,蝙蝠血滴到眼中会致盲。有些地方的人认为喝了蝙蝠血可以令自己隐身,如特立尼达和多巴哥。

在明代医书《摄生总要》中,记载了一个验证贞操药方:将密陀僧、干胭脂、朱砂和蝙蝠血调在一起抹在女子身上,颜色长期不会淡褪;女子一旦与男子发生性关系,便会褪色。这也是一种“守宫砂”。

《颅囟经》被视作我国现存的最早儿科医学专著,其写作时代或许可以追溯到唐代。书中记载了治疗小儿疳痢的方法:将蝙蝠血与朱砂、阿魏(指阿魏树的树脂)、蟾酥(指蟾蜍耳后腺及表皮腺体的分泌物)混合的药膏贴在患儿的肚脐上。

藏族、傣族等少数民族的传统医学,也有蝙蝠血入药的记录。

蝙蝠治眼疾,治咳嗽,还祛痘

出土于长沙马王堆汉墓、西汉初年的帛书《五十二病方》已经有蝙蝠入药的记录:“燔蝙蝠以荆薪,即以食邪者。”说的是点燃牡荆来燔烧蝙蝠,受到邪气侵袭的人吃了可以去除蛊毒。牡荆这种植物被认为可以通灵、辟邪,《五十二病方》中的这个药方也颇具巫术色彩。《五十二病方》还记载了其他去除蛊毒的方法,如将女子月经布烧灰泡水喝,或者用处女的月经布直接泡水喝。以月经布入药,在后世的《千金方》《本草纲目》等医书中仍很常见。

随着道教兴起,蝙蝠也被赋予了特殊的意涵。道教追求羽化升仙,蝙蝠在古代长期被归入禽类,因此也被奉为灵物。西晋崔豹的《古今注》、东晋葛洪的《抱朴子·内篇》、东晋郭璞的《玄中记》等古书都认为吃了传说中的白蝙蝠便可延年益寿,甚至成仙。“八仙”中的张果老,传说其前身是白蝙蝠。

在古人的观念中,白色的动物是祥瑞,从白虎、白狼、白鹿、白狐、白猿、白兔、白鸠、白雀、白燕、白乌到白蝙蝠皆是如此。尤其是乌鸦和蝙蝠,越是不可能白的动物,白色的个体就越是珍奇。中国境内并不存在真正的白蝙蝠(除非是颜色相对较浅的蝙蝠或者难得一见的白化蝙蝠),中美洲的洪都拉斯白蝙蝠则属于真正的白蝙蝠。

白蝙蝠可遇不可求,但普通蝙蝠还是易得的。古人认为,蝙蝠及其粪便有其特殊的药用价值。

如古代医书记载蝙蝠可以用来治疗疟疾、耳聋、痔漏、小儿疳痢、鬾病、久咳上气、哮喘等,蝙蝠脑抹脸上据说可以祛痘。最为人所熟知的是,蝙蝠可以治眼疾。可能成书于汉代的《神农本草经》载:“(伏翼)主目瞑,明目,夜视有精光。”《艺文类聚》卷九七引魏晋时期的《吴普本草》:“伏翼或生人家屋间,立夏后阴干,治目冥,令人夜视有光。”“伏翼”是蝙蝠的别名。说的是吃风干的蝙蝠可以治眼盲,尤其是能令人看清暗夜的事物。除了中国,南亚、中东、美洲等地区也有通过蝙蝠提高视力的药方。

蝙蝠的粪便被称为“夜明砂”,它还有“天鼠屎”“石肝”“黑砂星”等名称,秦代的周家台秦墓简牍称为“扁(蝙)蝠矢(屎)”。根据《本草纲目》等医书,服用夜明砂可以清肝明目,治疗疟疾以及夜盲症等眼疾。阿拉伯医学家伊本·贝塔尔(Ibn Al Baytār,约1190年~1248年)的《简单药物和食物综览》则认为蝙蝠的粪便或尿液可以治疗眼角膜白斑以及膀胱结石。埃及科普特人的纸莎草书(9~10世纪)记载,蝙蝠尿液和尼罗鲤的胆汁混在一起可以用来提高视力。此外,在古叙利亚文《医书》中,蝙蝠粪便被认为可以治疗疥疮。也有文献记载,一些阿拉伯人会搜集蝙蝠粪便用来治疗肿瘤。蝙蝠粪便入药,在巴基斯坦等地同样存在。

《本草纲目》虽然强调蝙蝠及其粪便皆可入药,但也指出吃蝙蝠需谨慎,如果不对症有可能会致死。李时珍还认为,蝙蝠能活到千百岁、吃了它不会死的说法,不过是骗人的谎言。

暗黑医疗与暗黑巫术

蝙蝠是哺乳动物界仅次于啮齿类的第二大类群,可以分为大蝙蝠亚目(又称狐蝠、果蝠)和小蝙蝠亚目。世界上有超过1400种蝙蝠,分布于南、北极之外的世界各地。蝙蝠很常见,以蝙蝠为食材或药材在全世界也相当普遍。

以蝙蝠为食材的地区,基本都是狐蝠分布的地区,如非洲(如加纳、几内亚、尼日利亚、刚果、坦桑尼亚等)、东南亚(如泰国、马来西亚、印度尼西亚、缅甸等)、一些太平洋岛屿(如关岛、帕劳、汤加、新几内亚等)以及中国华南部分地区(如广东、海南、广西等地)。由于狐蝠个头较大,外形像狗,它们成为食材其实不难理解。印度等地虽有狐蝠,但出于宗教和饮食习惯的原因,吃狐蝠的现象相对较少。

《旧约圣经》中的《利未记》《申命记》明确说蝙蝠“可憎,不可吃”,因此犹太教、基督教、伊斯兰教这三大天启宗教的信徒对吃蝙蝠很排斥,喝蝙蝠血更是难以想象。除了宗教原因,还与蝙蝠的种类有关。欧洲的大部分地区以及美洲全部是不存在狐蝠的,只有并无食用价值的小蝙蝠。

东南亚、太平洋岛屿、中国岭南的一些人吃蝙蝠的同时,也相信它们可以治疗治疗咳嗽、哮喘、胸痛、发烧等(这在新冠病毒流行的今天看来颇为讽刺),可谓药食两用。在欧洲、美洲、印度、中东以及中国的大部分地区,蝙蝠作为食材虽然没有市场,但这些地方也存在以蝙蝠入药的现象。

当然,以蝙蝠入药虽然在世界各地都存在,但在大多数地方都不是主流的、普遍的现象,通常只是历史上的偏方或局部流传的偏方,这是需要说明的。那么,蝙蝠入药的基本原理都是什么呢?

很多时候,以蝙蝠入药其实是巫术的表现。

希腊化时期的埃及纸莎草书便将蝙蝠血与巫术联系在一起。蝙蝠血被认为可以召唤邪灵,类似的观念在当代欧美地区仍有流传。在欧洲的女巫传说中,蝙蝠是女巫的伴侣,据说她们会用蝙蝠、蛇、蜥蜴、蜘蛛一起熬制浓稠的汤药。马王堆帛书《五十二病方》记载以牡荆燔烧蝙蝠,便不无巫术色彩。

据明代方以智《物理小识》卷十二,在眼中滴蝙蝠血或猫头鹰的血可以见到天上的鬼神,这实际上是中国道教法术中的视鬼术。南朝医药家、炼丹家陶弘景所撰《本草经集注》载:“伏翼目及胆,术家用为洞视法。”说的是利用蝙蝠的眼睛和胆汁来施展“洞视法”,即巫术中的透视术。古人认为蝙蝠可以在暗夜中看清事物,因而希望通过蝙蝠获得视鬼或透视的神力。事实上,大多数蝙蝠的视力并不好(狐蝠等种类除外),主要依靠回声定位捕捉目标。

在更多的时候,以蝙蝠入药并不直接表现为巫术,但体现了巫术的思维。

有的印第安部落将蝙蝠的头或肠子放在摇篮中,认为可以帮助婴儿入睡。这可能源自对蝙蝠白天嗜睡以及冬天冬眠的认识。与此相反的是,古罗马的老普林尼指出佩戴蝙蝠头制成的护身符可以防止打瞌睡。伊本·贝塔尔的《简单药物和食物综览》认为,如果将蝙蝠的头或心脏放在枕头底下,便难以入睡。《陈藏器本草》则记载,将蝙蝠血滴入眼中,能令人晚上不睡觉。这主要是因为蝙蝠在夜间活动,人们认为蝙蝠能令人保持清醒。

《本草纲目》认为:“凡采得,以水淘去灰土恶气,取细砂晒干焙用。其砂乃蚊蚋眼也。”说的是蝙蝠吃昆虫,但不能消化昆虫的眼睛,故其粪便中含有大量昆虫的眼睛,依照“以形补形”的原理,吃了可以明目。但有人根据显微镜的观察指出,蝙蝠粪便中未消化的昆虫眼睛几乎不存在,并不能以此说明夜明砂的药用原理。

可见,蝙蝠入药的原理大多蕴含着简单类比的巫术思维,对应文化人类学所说的“模拟巫术”或“顺势巫术”。有趣的是,人们会基于蝙蝠的同一特征产生不同的联想:如有人认为蝙蝠可以治疗脱发,有人则用来生发;有人认为蝙蝠可以让人保持清醒,有人则用来催眠;有人认为蝙蝠血滴在眼中可以提高视力,有人则认为会致盲。

除了蝙蝠,《本草纲目》中其他入药的野生动物也基本遵循类似的套路:狸吃鼠,所以吃了它可以治鼠瘘(即淋巴结核,由病菌引起,与老鼠无关);穿山甲吃蚂蚁,所以吃了它可以治疗与蚂蚁有关的毛病;穿山甲可以钻洞,所以吃了它可以通乳、通经脉、通窍;蝼蛄也能钻洞,所以吃了它能治疗大小便不通、难产、耳塞耳聋;萤火虫可在夜间发光,所以吃了它能明目,能治青光眼。

其实类似的思维方式在全世界都很普遍。美洲、大洋洲、非洲等地的一些原住民便认为吃了某种动物,就可以获得某种动物的力量。如非洲有些人之所以吃蝙蝠,便是认为吃蝙蝠可以获得蝙蝠的力量。玻利维亚有些人之所以认为喝蝙蝠血可以治病,也是认为蝙蝠这种会飞的哺乳动物能将力量传递给他们。

巫医不分是人类早期医疗的普遍现象,马王堆帛书中的医方很多内容都是巫术。因此,不少野生动物基于巫术思维进入中药。其实野生动物通常没有特殊的药用价值,而且它们往往携带许多病毒、细菌和寄生虫,像中国犀牛、华南虎、中华穿山甲、亚洲黑熊等物种(也包括许多种类的蝙蝠)已经因人类的食用和药用需求而遭遇灭顶之灾,因此通过立法禁食野生动物已势在必行。

中国古代有着丰富的医药文化,但文献中关于药方的记载鱼龙混杂,后世医书往往不加验证、不经选择地加以收录。古书中有关野生动物药用价值的记载很容易成为有些人捕杀、滥食野生动物的借口,需要我们加以甄别。

无论是遥远的古埃及、两河流域医学,还是所谓“西医”的前身——欧洲早期医学,抑或中国、中东、南亚、东南亚、南美等地的传统医学,都以大量动物(甚至动物的排泄物)、植物入药,且都不乏巫术色彩。譬如以蝙蝠入药以及其背后的原理,在世界各地都惊人相似。从世界医药文化的视角看,中国传统医药的许多内容都不像有些人想象的那样独一无二。

由于受到时代的局限,中国传医统药文化中有一些内容在今天看来已经不合时宜,这一点我们不应该回避。无论中西,都要与时俱进,适应社会的发展。一味遵古或者盲目相信,对于中医药的发展来说有害无益。

通过现代科学研究,我们的确可以令蝙蝠发挥药用价值。如美洲吸血蝠的唾液中含有一种抗凝血蛋白,从中提炼出的成分可用于溶解血栓,效果要好于其他同类药物。鼠耳蝠由于在冬天冬眠,并演化出修复细胞损伤但不诱发癌症的独特染色体机制,其寿命可达三四十年(相同体型的老鼠寿命才一两年),蕴藏在它们身上的长寿密码或许也可以造福人类。

参考文献:

1.湖南省博物馆、复旦大学出土文献与古文字研究中心编纂,裘锡圭主编:《长沙马王堆汉墓简帛集成》,北京:中华书局,2014年。

2.吕亚虎:《战国秦汉简帛文献所见巫术研究》,北京:科学出版社,2010年。

3.Charles Godfrey Leland, Gypsy Sorcery and Fortune Telling, Illustrated by Numerous Incantations, Specimens of Medical Magic, Anecdotes, and Tales, New York: C. Scribner's Sons, 1891.

4.Claude Lecouteux, Dictionary of Gypsy Mythology: Charms, Rites, and Magical Traditions of the Roma, Rochester, Vermont : Inner Traditions, 2018.

5.Cyril P. Bryan (trans.), The Papyrus Ebers, London: Geoffrey Bles, 1930.

6.Dina Fine Maron, “Bats Are Being Killed So People Can Suck Their Blood,” National Geographic, 2018-12-7.

7.E. A. Wallis Budge, Syrian Anatomy, Pathology. and Therapeutics, or “The Book of Medicines”(The Syriac Text, Edited from a Rare Manuscript, with an English Translation, Etc.), London: Oxford University Press, 1913.

8.Gary F. McCracken, “Bats and Human Hair,” Bats, vol.10, no.2 (1992), pp.15-16.

9.Gary F. McCracken, “Bats in Magic, Potions, and Medicinal Preparations,” Bats, vol.10, no.3 (1992), pp.14-16.

10.Lloyd Llewellyn-Jones and Sian Lewis, The Culture of Animals in Antiquity: A Sourcebook with Commentaries, Abingdon; New York: Routledge, 2017.

11.Marco Riccucci, “Bats as Materia Medica: an Ethnomedical Review and Implications for Conservation,” Vespertilio, vol.16 (2012), pp.249-270.

12.Miklós Maróth, “Ein Fragment eines syrischen pharmazeutischen Rezeptbuches aus Turfan,” Altorientalische Forshungen, vol.11, no.1-2 (1984), pp.115-125.

13.Nina M. Davies, “Birds and Bats at Beni Ḥasan,” The Journal of Egyptian Archaeology, vol.35 (1949), pp.13-20.

14.Sofie Schiødt, “Papyrus Carlsberg 8: Ægyptiske øjenremedier i den senere medicinske tradition,” Paryrus, Ægyptologisk Tidsskrift, vol.36, no.2 (2016), pp.18-25.

15.Warren R. Dawson, “Bats as Materia Medica,” Annals and Magazine of Natural History, vol.16, no.92 (1925), pp.221-227.

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司