- +1

侯麦百年丨隐匿的故事

【上海文艺评论专项基金特约刊登】

《脸庞,村庄》最后一个段落,作为快乐的合作伙伴,JR打算给瓦尔达一个惊喜:重逢戈达尔;岂料戈达尔没有在约好的地方现身,两人赶去戈达尔家,只找到一段瓦尔达始终没有破解的字谜。其结果是,瓦尔达在她最后一部回顾自己一生的作品《阿涅斯论瓦尔达》中,只字未提戈达尔。不过,在《纪念侯麦》这支三分半的短片中,戈达尔留下的密码倒是比较好破解,甚至启发我们寻觅侯麦较罕见的足迹。今年是法国导演埃里克·侯麦(Eric Rohmer)诞辰一百年,不妨从这支短片延展开来,谈谈侯麦和他的作品。

《纪念侯麦》海报

戈达尔密码

戈达尔纪念侯麦的短片,有两项明显但仍然隐晦的讯息。

一是这部片绝大多数的字卡罗列了侯麦写过的文章篇名,不过,主要集中在1959年之前,并且以倒数的方式,数到1948年。这些文章绝大多数发表在《电影手册》。之所以从1959年开始倒数(尽管一路数回1948年的过程中并不总是按照顺序),很可能因为在接手巴赞的主编位置之后,侯麦减产使然——按侯麦在1962年与法国电影资料馆馆长亨利‧朗格鲁瓦的对谈中也提到他认为既然开始拍电影了似乎就不太应该继续写影评,但后者却反而建议他(与其他《手册》出身的导演们)应该保持两者身份的并行;也可能意味着戈达尔见证了这些文章的创作或诞生,只不过他应该不太可能在1948年那么早就认识侯麦,但这篇《电影,空间的艺术》是侯麦重要的论文,所以仍被戈达尔列上。

侯麦个人照

二是《纪念侯麦》以贝多芬的《克罗采奏鸣曲》作为背景音乐贯穿全片。这正是戈达尔重提他与侯麦之间友谊的方式:戈达尔制作并参演了这部短片。与戈达尔和特吕弗这些更直接在电影中呈现自己的做法不同,侯麦似乎相对较少将自己暴露在电影中,这可能跟他的顾忌有关——担心自己涉足电影圈被家人责备,他在1950年代初便以笔名“艾力克‧侯麦”作为掩饰。所以我们其实很难从作品了解侯麦私下情况,甚至他也很少在自己作品中跑龙套。不过他却常是早期短片的主角,想必是为了节省预算使然。

不论是《克罗采奏鸣曲》或稍早的《贝蕾妮丝》(1954),都是由侯麦担任主演,且影片基本都是以“默片”形式呈现:人物没有对白,全靠主角以旁白贯穿影片。这种作法与他的同侪亚历山大‧阿斯特吕克(此人因倡导“摄影机-笔”而声名大噪)相同,后者在《绯红色的窗帘》(1953)也采同样的作法。按侯麦后来在访谈中表示,这种手法确实为了向默片致敬,对他来说,默片透过字卡来呈现情节说明、人物内心写照或台词,却常与演员表演时甚至角色试图体现的情感相悖,因此制造出有趣的效果。因此,与人们以为的不同,侯麦后来作品充斥着对话,以至于很容易让人误解他肯定偏爱有声电影。事实上,侯麦这两部分别改编自托尔斯泰与爱伦‧坡小说的短片,原著本身也都是透过人物来叙述整个故事,因此主角的说明性旁白也恰忠于原著精神。至于侯麦自己,则在这两部片过足戏瘾,在《克罗采》中饰演杀妻的嫉妒丈夫,在《贝蕾妮丝》则扮演在妻子因疯癫自杀后敲下她牙齿的忧郁丈夫。

《引见》剧照

得益于侯麦的这种节约手法,才让他更早的一部作品《引见》(别名“夏洛和牛排”,影片最早由Guy de Ray挂名导演,现在看来这个名字很可能也是侯麦的另一个化名)同样在戈达尔(他以尼克‧布莱德福特的化名演出)的协助下,重新配音后上映。这部片拍摄于1951年,相较于《手册》同事们早了很多,可见侯麦很早就显现出他对拍电影的执著。

然而,《纪念侯麦》有一段还提及了《苏珊娜的故事》中男主角在一场戏的行动,在篇幅这么短的纪念影片中,特地花这个篇幅,难道想暗示主角与侯麦之间的关连性?或,仅仅只是为了提醒观众“第一部”真正的侯麦电影?

里维特事件

不过,从短片便已能完全看出侯麦作品的基本美学。包括像《引见》,片中男主角沃尔特向即将离开瑞士的夏洛介绍一位女孩克拉拉(戈达尔后来找来当时他还在追求的安娜‧卡里娜配克拉拉的音),想以克拉拉来让夏洛吃醋,影片的主体是确实吃醋的夏洛让沃尔特在她家玄关罚站,看著她吃牛排。将近10分钟的影片讲述这么微不足道的故事,事实上,把他后来的长片简述成故事大纲,也让人有同样的感觉,这也是为何,一本关于侯麦的论著要将书名取为“也许没有故事”(这本由博尼泽撰写的评论可说是最好的侯麦专论之一)。

侯麦善用雪地的特点,让黑与白参与情节。不难想像,也许片中三个人真的穿了没什么颜色的衣服,以衬托出这部黑白片的影像,一如他后来对《慕德家一夜》的说明——他想像这个故事适合黑白片,因此他拍成黑白,并且为了突出黑白,让主要人物只穿白、灰、黑的衣服。

不过,即使很早开始了电影的创作,但相较于《手册》的同事,他却迟至1962年才推出了第一部剧情长片《狮子星座》,且据说票房不好。这能解释为何下一部长片要等到1967年才拍出来。这中间他仍以大量的短片为主要创作形式。

《狮子星座》海报

讽刺的是侯麦持续拍短片主要跟他被“赶出”《电影手册》有关,根据做为见证者之一的让‧杜谢晚近一篇访谈中指出,里维特因为想在《手册》中加入更多当代思潮而与坚守在纯粹电影论述的侯麦产生歧见,最终里维特拉拢特吕弗推翻侯麦,侯麦遂于1963年(7月)被《手册》彻底除名。其结果是:侯麦在这一年推出了两部“道德系列”短片,《苏珊娜的故事》与《面包店的女孩》,也展开了侯麦与制片人施罗德长达18年的合作关系;并且因为到了电视台工作,拍出许多纪录短片。

作为“报复”,当侯麦接到施罗德想(在新浪潮已经退潮时)制作一部 “新浪潮宣言式影片”的任务时,侯麦排除了里维特跟特吕弗,找来杜谢与波雷来帮忙,最后就是由杜谢、波雷、卢什,以及侯麦、戈达尔、夏布罗尔六人每人拍一段约15分钟的集锦影片《六大导演看巴黎》(1965)。

《六大导演看巴黎》海报

侯麦负责的《星形广场》充分发挥之前的美学偏好,但对于“故事的舞台”进行更多的描绘,让人一开始以为他的这一段是一部以凯旋门为中心的星形广场纪录片,但实际上,这个同样透过简介几乎丧失趣味的故事——一名在服装店工作的男子在上班路上与路人发生冲突而以为自己误杀了对方后在很长一段时间都不敢再经过原本习惯的路线——却被编织得极为缜密,所有细节息息相关,大到对空间的使用,小至对一个眼神乃的利用至一个概念的活用。由于是一个圆形的广场,男子出车站后,与刚才在车上踩了他一脚的女士走不同的方向,而在“偶然误杀”了凶恶路人之后,男子死命往前跑,不消说,他“必然”会与女士重逢,也果真如此。因此,除了环境的建构、人物处境的设计之外,还有偶然与必然的交会,这便是侯麦“故事”的根基——听起来跟好莱坞商业电影没有两样。

作者论信徒

回到戈达尔的纪念短片,之所以他可能含蓄地以《苏珊娜的故事》带出侯麦的电影事业,那是因为从《苏珊娜的故事》开始的“六个道德故事”,似是奠定了侯麦在电影史的特殊位置:系列作品。

尽管此前人们也会为某位导演界定“X部曲”,但多数时候,导演本人并无自觉拍摄系列作品,更多恰是在“作者策略”的逻辑下,因为主题与风格的相近而成为系列。

《苏珊娜的故事》海报

作为“作者论”的服膺者,系列是侯麦的作者策略:主题、风格由他自己为观众建立好。这种作者系列便成为某种“小类型”以累积它们的基本观众,简单来说,建立铁粉。这也就能解释为何侯麦很快就有“侯麦组”的小集团:总是差不多的演员在不同影片中来来去去。这跟小津的做法不同,毕竟小津是在片厂制度下,必然会有相同演员的使用。但也跟小津相同,在侯麦电影中,同样的演员似乎对应到类似的角色。

这又跟侯麦的方法有关,据说,在已经决定好女主角人选之后,侯麦便会固定邀女演员出来聊天,以了解女演员的性格,她私底下在意什么事、对什么事有什么反应,然后再据此资料编织故事。因此我们会看到有《绿光》(1986)这样的作品,侯麦甚至让女主角玛丽‧里维耶分享了编剧的头衔,而片中还真找来里维耶的家人演出一场聚餐。在这部名作中,里维耶就像《狮子星座》里的男主角皮耶尔一样,在炎炎夏日中,不知何去何从,以此表现她没有著落的情感。但与《狮子星座》不同的是,那位过于自满的狮子座皮耶尔是在所有朋友都出城度假之后不得不流落街头,因此,“走路”成为影片的主要内容,因此我们可以与意大利的新现实主义(影响侯麦很深的流派)产生联想,比如《偷自行车的人》,尤其是罗西里尼的几部作品(在《手册》任内侯麦采访过罗西里尼);在《绿光》中观众首先是对里维耶已有约略印象,于是能陪同她一起在市区、郊区的流动中寻找她等待的奇迹。

《绿光》海报

这是因为稍早前在同属“喜剧与谚语”系列的《飞行员的妻子》(1981)中,我们已经看到同样由里维耶饰演的安努,她在新男友与旧男友之间举棋不定,间接导致这些男友们也难忠诚。

《飞行员的妻子》海报

人物即演员或演员即人物,为系列内部增加更紧密的关连,使得彼此间的“互文本”关系产生了有趣的联想。

比如阿丽尔‧朵巴丝勒与帕斯卡尔‧格雷戈里这组搭配,两人都是在侯麦为电视拍摄的舞台剧《洪布隆城的凯瑟琳》(1980)中初次登场,在这个剧里,格雷戈里饰演的史特拉尔伯爵是人见人爱的角色,甚至像凯瑟琳迷恋他到被她父亲指控是伯爵施了咒语;而朵巴丝勒饰演的公主则像女暴君,硬要占有史特拉尔,不惜派人暗算凯瑟琳。这出戏剧不知有多少观众,但是几位女演员所对应的角色形象几乎从此被固定下来,事实上,也算是延续前一部影片《帕斯法尔》(1978),在这部“舞台性”很强,可说是侯麦在风格化做得最极端的作品中,玛丽‧里维耶、阿丽尔‧朵巴丝勒,以及后来演出《圆月映花都》的帕斯卡‧欧吉尔(也就是《洪布隆城的凯瑟琳》凯瑟琳的扮演者)全都在此片登场,尽管在这两部作品中里维耶的性格还不是很明确(因为角色不够吃重),但朵巴丝勒已经很明确都是“女王”的形象。

《洪布隆城的凯瑟琳》剧照

这让她后来在《好姻缘》(1982)、尤其是《沙滩上的宝莲》(1983)一眼就让人感受到她那种霸气;而格雷戈里在这两部中不管是短暂露脸(前一部)还是作为重要的轴心人物(后一部),都是深深被朵巴丝勒著迷。时隔多年,当他们再次联袂演出,在《大树、市长和文化馆》(1993),格雷戈里扮演市长而朵巴丝勒则饰演他的情人,似乎都在情理之中。如果是侯麦的信徒,那么很容易从人物之间的过往找到绵延至今的感受。

同样地,在《克莱尔的膝盖》(1970)备受冷落的碧翠丝‧罗曼德(在片中饰演萝拉),到了《秋天的故事》(1998)中成为好友伊莎贝拉(玛丽‧里维耶饰演)著急帮忙找对象的农妇,而在这出相亲故事中,罗曼德再次因里维耶的优柔寡断被冷落了。

不过,与其说因为系列的重复性向观众进行催眠,还不如说正是侯麦试图为角色灌注了演员的生命,因此作为一种接近人类学式的记录,侯麦的人物成为一份(巴黎)人类学图鉴。

爱情金字塔

但不论是道德(六部“道德的故事”)、谚语(六部“喜剧与谚语”)还是季节(四部“四季的故事”),还包括以短片集锦形式呈现的“小系列”如以同样人物贯串四个小故事的《双姝奇遇》(1987)或者人物都不同的三个小故事集成的《人约巴黎》(1995),乃至于“系列之外”的作品——无独有偶,多数是古装片或时代剧(只有《狮子星座》和《大树、市长和文化馆》例外)——几乎可以看到共同的主题:关于爱情。

涉及爱情,也似乎总是从嫉妒出发,更确切地说,回到《引见》这个源头:透过三角关系带出嫉妒以辩证爱情。

在篇幅短的作品中,这个金字塔是简单的架构。有时候三角不见得同时存在,比如《面包店的女孩》,一个角(面包店的女孩)是在另一个角(学绘画的女孩)缺席的情况下在场,当缺席的角重新在场,另一个角也就缺席了。

这种三角的力学张力,很可能来自希区柯克。侯麦和夏布罗尔曾合著法国最早的希区柯克专论,书中甚至将希区柯克的人物抉择上升到哲学高度。男女主角的处境总能化为形而上的概念,并且在彼此消弭了意识上的落差便得以结合,而一切外在困难也将迎刃而解。但由于一个和谐的先验早就在场,因此人物是在先定的和谐中制造了失衡,唯有“重新找回”和谐才重拾秩序。

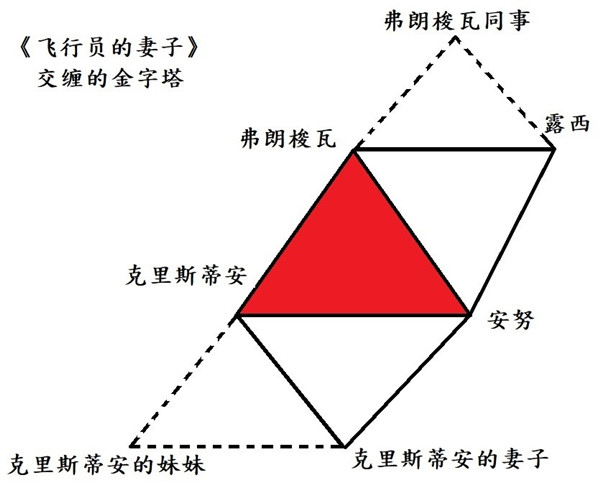

先不论希区柯克作品是否必要如此论述,但侯麦却在自己作品中实践这样的理念。因此总是有这样的三角,有时候在篇幅较长的作品中,这个三角可以更复杂,透过不同人物所建构的三角彼此重叠,使文本动力更为复杂,比如《飞行员的妻子》一段三角关系组成的核心三角能另外衍生出几个不同关系的三角。

侯麦的剧作就在这些大三角、小三角中,透过偶然的遇见与必然的交会,呈现出如音乐般的主题发展,它们发展、变化、变奏、变形、再现,由于经过发展与变形,使得再现时有时很难辨识;但多数时候是带著强烈的可辨识性重现,但是常伴随新的元素,或者加深的材料重现。

《人约巴黎》海报

就像在《人约巴黎》的第一个故事“七点的约会”中:女A与男友a分开,她舍不得;路上,男b试图邀女A,未果,但他说男a常会约女孩出来,在晚上七点于坦桑尼纳咖啡厅;女A嘴说不相信,回到家却难过哭;女A去上课,向女B哭诉,后者建议她用计让男a重视她;女A在市场,遇到男c,声称被她吸引,一直跟着她,最后她想到那个“计”,于是跟他约七点在坦桑尼纳,回头发现钱包被偷;她相信是男c偷了她的钱包,在电话中跟母亲抱怨,电话一挂,女C来,归还女A钱包,里头没钱,女C作为女A的小学同学,她说一位搭讪她的男子把钱包交给她,她还以为女A和男子认识,刚好女C晚上在坦桑尼纳也有约会,女A提议一起去;到了咖啡厅,等着女C的竟是男a,女A假装不认识他,最后,女A谎称打电话给小偷并表示约好深夜碰面去旅行,男a追了出来,女A不甩他,最后,他也没回咖啡厅,女C付了钱就走了,此时,男c也到咖啡厅,遍寻不著女A的身影。必然(女A会发现男a的花心)寓于偶然(小偷搭讪并传递了钱包)之中,而偶然也奠基于必然(两位男子都同时欣赏女A和女C)。

这么碰巧的复杂故事,我们能说侯麦是“没有故事”吗?在人物的谈天说地、真实性格与侯麦带来的日常印象中,淹没了故事的踪迹。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司