- 25

- +192

“隔离”日志|疫情中,我所亲历的上海闭环管理

1

在美国加州滞留了一个多月后,我和先生在三月初商量着要回国。

当时,美国新冠肺炎病例确诊过百,美国疾病控制与预防中心警告说大流行将是迟早的事。而在中国,每日的新增确诊病例数已经降到了一百以下,如果不回国,不知何时才能走。

春节期间,我们带着7个多月大的宝宝在外旅行。先生原本打算在国内复工时回家,但邮箱里收到了航班取消的消息。那时,国内每天节节升高的确诊数字让人心惊胆战,为了孩子的安全着想,同时,先生是美国人,他的公司在上海和加州都有办公室,可以短期在两边兼顾工作,我们就留下来了。

每天下午,国内疫情更新时,我几乎都是准时在手机刷上各种消息。但是对更多的美国人来说,还有些隔岸观火的味道。我们带孩子去医院打疫苗,儿科医生说,她不担心什么新冠,反倒是流感和麻疹,因为今冬的大流行,让他们如临大敌。

3月13日,特朗普宣布国家进入紧急状态,这是许多人心理上的转折点。家门口的超市破天荒排起了长队。卫生纸、罐头食品、意大利面这些耐储存的,最早被清空货架。

从决定回国的那一天开始,我每天都在关注上海新增的境外输入病例数,这意味着一路上有多大的风险。网上流传着留学生们全副武装乘飞机的照片,但是做过父母的人知道,你很难给一个不满周岁的孩子戴上口罩,除此以外,你也很难阻止他们好奇地四处乱碰。

过去我喜欢一个人旅行,也因为工作关系走过一些被视为高风险的地方,极少觉得害怕。但自从做了妈妈,这一点勇气好像消失殆尽。

在回国前的一周,我每天都在凌晨醒来,看着孩子酣睡在身边,不知道如何才能保护他。

2

3月18日,洛杉矶机场。出境处意外地空旷,来去匆匆的,绝大部分是准备回家的中国人。

那一天,美国50个州都发现了疫情,纽约州更是突破了一千。不过由于专家和媒体一直都不鼓励普通民众戴口罩,机场的许多工作人员仍然是什么防护措施也没有,更别说体温监测等措施了。

我和先生做好分工,他戴着口罩和手套,负责必要的手续。而我和我的妈妈负责照顾宝宝。大部分时候,我都用婴儿背带抱着他。如果有人走得很近,我就礼貌地请他们走远一些,“这对大家都好。”我说。有位留学生看到我的孩子,立即就退开了几步,跟他身旁的人说,“他们有个小宝宝。”在这样的混乱和无奈中,如此的善意和理解让人心怀感激。

我们的航班由洛杉矶经转台北到浦东,全程几乎都是满员,可见中国人回家的心多迫切。

我先生一上飞机就拿出消毒纸巾把所有孩子可能碰到的地方都擦拭一遍。要去洗手间,我也会先把那里都擦一遍。不知道这样的措施是不是有效,但这是我们能想到的为数不多的办法之一。幸运的是,因为是夜航,孩子大部分时候都在我怀里睡觉。

我的身边多数是留学生。他们中好几位穿着把全身都包裹起来的防护服,戴着护目镜和口罩。全程十几个小时,除了偶尔摘下口罩喝喝水,就真的几乎一动不动地坐在那儿。

3

辗转20几个小时,飞机落地浦东。

我的一个微信群里大多是居住在上海的外国妈妈。大约从一周前开始,就不断有人分享他们回家的经历。

有的妈妈说,因为要等着海关检疫人员登机检查,他们在落地后,不得不在飞机上等待数小时,特别是舱内的空调关了后,有人几乎惊恐发作(心理症状,亦称急性焦虑发作)。还有的妈妈下了飞机后找不到矿泉水给孩子冲奶粉,好在检疫处的每个人都很好,总是尽可能回应她的要求。

互不相识的妈妈们一路走来,就这样互相交流、鼓励,让我们对即将面对的检疫有了心理准备。

2月27日,8名由意大利返回的华侨经由浦东机场返回家乡浙江,他们随后确诊。上海随即加大了检疫力度,提出了从入境到隔离的“闭环”管理。

我们落地的时候,美国已经进入上海所列的“高风险国家”。按照入境者过去14天到访的地方,护照上会被贴上红黄绿不同的标签,分别对应高中低风险,接下来也就有不同的流程,比如低风险可以在接受医学检查后自行离开,回家隔离,而中高风险则需要进一步接受检测,再决定是送往医院、集中隔离还是回家隔离(上海不久后再次将政策调整为对入境者实施百分百核酸检测和集中隔离)。

登机的前一天,我们开车经过圣莫妮卡海边。加州已经要求餐厅关闭堂食,年轻人还是在咖啡厅里三三两两地聚着。一位住在洛杉矶的亲戚说,她无论如何不会把自己关在家里,成天提心吊胆(好在后来她改变主意了,她已经70多岁了,很让人担心)。

就在我们以为要在机舱里等待很久时,全副武装的检疫人员上来了。其中一位说,“请带婴儿和老人的乘客先下机。”

在孩子已经开始按耐不住在我腿上蹦蹦跳跳的时候,这真是我听到的最贴心的话了。此后,因为有宝宝,我们一直得以被优先照顾。

这是我见过的最安静的浦东机场。廊道上除了安安静静的入境旅客和检疫人员外,什么也没有。

在那里,我们被要求填好健康申明表。接下来,有人询问了过去14天我们到过的所有地方,从国家详细到州以及市。因为来自美国,我们的护照都被贴上圆形的黄色标签。在接受体温检测、出了海关后,便根据居住辖区分流,由专门的大巴带到所在区的核酸检测点。

孩子在我怀里好奇地看着这一切。我庆幸他一直没有哭闹,长大后他也不会记得今天我们面临的这场灾难。

在我们落地的这一天,意大利的死亡人数超过中国,接近四千;美国的确诊人数过万。我先生随后给远在纽约的弟弟和弟妹打电话。弟妹和她的许多朋友都在医院工作,而且她马上要被分配到ICU。她说,因为缺乏足够的物资,她们被要求降低防护标准,重复使用诸如口罩一类的防护设备。他们的孩子刚满周岁,仅仅是想着一路回家的风险,我就紧张到睡不好觉,难以想象他们此刻要承受的压力。

原本从机场连接地铁站和停车场的廊桥被临时改造成了分流处。在那里,上海的每个区县以及周边省份都派驻了工作人员。我们按照指示,走到“浦东”区,在这里,又一次填写了登记表格,等着车来接我们。

新闻报道说,检疫一线的人来自上海的不同岗位,为防止可能出现的交叉感染,他们在值守期间被要求统一居住,不能回家。除此之外,因为都穿着防护服,我想大概是因为即便见了面也很难认出谁是谁,他们都在白色防护服的外面写上了自己的名字——也有的写着风趣的外号。我仿佛走进了《生化危机》的现实版。

我们被送到位于申江南路的观察点,距离到达上海已经过去5小时。前面正有人排着队等着检测。

检测点设在一家酒店空旷的院子里,用栅栏和铁门与周边的建筑隔开。我们每一个人又再一次按照要求填了表格并做检查——简单地用棉签沾取咽喉处的分泌物。不过这个任务对还听不懂话的孩子来说并不简单。给我们取样的医生不停地张嘴示范“啊啊啊”,最后还咧着笑脸才让宝宝学着她的样子张开了嘴。

我们被告知,等待取样结果至少需要12小时。长途飞行和检疫已经让每个人都精疲力尽,不过好在那里有酒店客房可以休息。再一次,我和宝宝比别人优先得到了房间。我们原本被告知成年人要分开进行临时隔离,但是我已经快一整天没睡觉了,实在无力单独照顾我的孩子,而他还在哺乳,也不能离开我。经过交涉,我和先生、孩子被允许待在一个房间。与我们同行的另一个中国家庭——他们的孩子尚在襁褓中,父亲说孩子在美国早产,需要悉心的照顾,他们夫妻最终也得以进入同一个房间。

酒店的大堂和电梯里全是消毒水的味道。还有一波波的入境者被送来。为了避免交叉感染,酒店禁用了中央空调。好在这个时候天气已经暖和起来,我们和宝宝终于都可以在床上休息了。

微信群里的妈妈们仍然在不断地直播她们的入境经历。我看到有的人拿到结果,已经回家隔离,有的人和我们一样在等待。有位远在南非的妈妈说,她的丈夫已经回到中国三周,一家人的分离让她感到心碎。

我的孩子在一觉醒来后睁大了眼睛看着窗外。那是空旷的马路和市郊几座零落的低矮房子,还有马路上挂着的极具中国特色的抗疫动员标语。距离我们离开家已经快2个月,不知道这个月龄的孩子是否还能记得这里的一切。

第二天傍晚,房间的电话铃响起。我和先生几乎同时跳起来。

电话里说:“车在等你们了,快下来!”

“我们检测是没事了吗?”我先生问。

“快收拾东西。”

“结果是好的吗?”他追问。

“恩!”

此刻,没什么比这个消息更让人如释重负。我和先生讨论了好几次,如果我们中有人生病了怎么办,但只要一提到宝宝,对话就无法进行下去。

我们认识的在纽约的朋友正等待临产。更揪心的是,他们怀疑自己感染了,却依然得不到检测。医生只是让他们自我隔离。

4

等我们回到家时,距离登机已经过了约50个小时,这无疑是我经历过的最紧张和漫长的回家路。

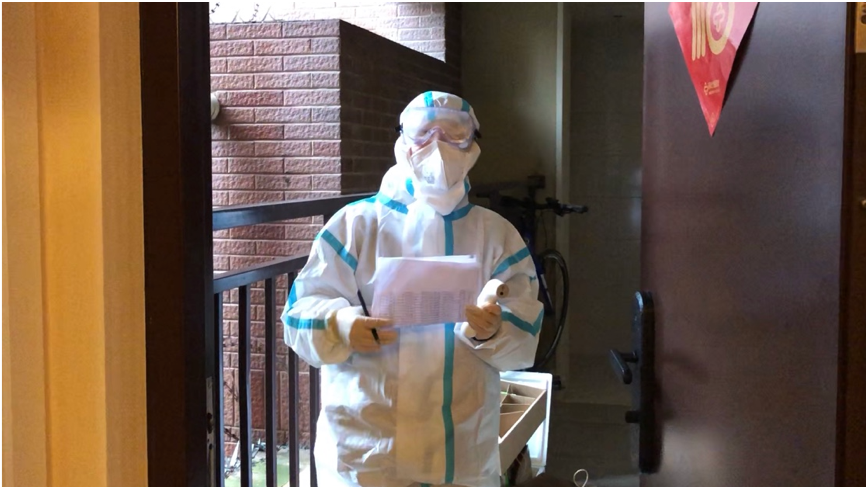

在小区门口,居委会、派出所和社区医院的医生都已经等在那了。医生又再次为我们测量体温,民警和居委会登记了我们的信息,告知我们要按照规定居家隔离。除了每天要向社区医生上报我们的体温,他们也要登门检查。购物、扔垃圾都由物业负责,总之生活的一切都要保证大门不出。

不仅如此,第二天,居委会又在我家的门上装上了门磁——一个黑黑的方盒子,感应门的移动。居委会说,如果我们开门,就会有消息发送到他们手机上。

我在上海的朋友说,他们都很担心上海的防控不严。毕竟憋了那么久,大家刚能出来走走。我想现在他们可以稍微放心了。

虽然我先生用“极端”、“疯狂”来形容这一切,但他却没有什么抱怨。相反,他一遍遍地跟他的朋友说,正因为这样,他对中国控制疫情很有信心。对我来说又何尝不是呢?我们倒是有些感激为此付出努力的人——此时此刻,我们终于不用为孩子的健康担忧。

社区医生上门测量体温

现在,我们要反过来担心还生活在美国、欧洲严重疫区的家人和朋友。先生已经筹集了口罩和其他防护装备,给那边的亲朋寄过去。想当初我们刚到美国时,还想方设法地给国内的亲友寄口罩。

疫情之中,我们唯有互助。

- 沉默是军哥:资本市场需理性对待。

- 2025-02-21 ∙ 湖南回复举报

- 沉默是军哥:资本市场需理性对待。

- 2025-02-21 ∙ 湖南回复举报

- “飞的”真的来了

- 联合国拨500万美元用于缅甸救援

- 缅甸强震遇难人数升至1644人

- 首航东北!国产大飞机C919首飞上海虹桥—沈阳航线

- 礼来阿尔茨海默病新药正式在华上市,每月一次给药

- 罗马帝国的建立者,元首政制的创立者

- 核反应中,轻核结合成较重核的过程

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司