- +144

自由的灵魂:音乐剧《莫扎特!》与《摇滚莫扎特》

1999年,德语音乐剧《莫扎特!》(Mozart! das Musical)首演,首次将流行、古典与摇滚等多种音乐风格融合,描绘莫扎特对自由的一生追索;2009年,法语音乐剧《摇滚莫扎特》(Mozart-L'opera Rock)以华美的舞台和当代人的反叛,展现莫扎特面对生活与死亡的态度。

相隔十年,相隔一个国家的距离,被剧迷称为“德扎”的《莫扎特!》和“法扎”的《摇滚莫扎特》用两种截然不同,却同样淋漓尽致的方法,表现了音乐天才莫扎特的一生。或许剧中展现的并非是历史上真实的莫扎特,但是经过两个民族各自的艺术加工,他们反映了各自独特的精神内涵。

编辑 | 王健欣 姚妤婕

| 本文共5287字,预计阅读时间10分钟

“如果死不可避免/我要在我们墓碑刻上/我们的笑声/愚弄了死神与光阴”

(S’il faut mourir/Sur nos stèles, je veux graver/ ‘Quenos rires/Ont berné la mort et le temps’.)

米开朗琪罗·勒孔特(Mikelangelo Loconte,《摇滚莫扎特》中莫扎特扮演者)在莫扎特生命的尾声如是唱道。与此同时,《我,我是音乐》(Ich bin, ich binMusik)再度响起,象征莫扎特天赋与才华的幼年莫扎特将羽毛笔插进了乌多凯帕什(Oedo Kuipers,《莫扎特!》中莫扎特扮演者)的心口。随后夜晚降临,象征天赋的光芒消失,那个不世出的年轻天才合上他的双眼,不再看这个他始终无比热爱的世界。

《莫扎特!》

德语音乐剧《莫扎特!》首演于1999年10月2日,歌曲风格多样,包含了流行、摇滚和古典等。本剧在概述莫扎特一生的同时,突出其对艺术的极致追求和对自由的无限渴求,也描绘了他与父亲列奥波尔得(Leopold)、主教科洛雷多(Colloredo)的矛盾,与阿洛伊西亚(Aloysia)、康斯坦斯(Constanze)姐妹相继产生的爱情和彼此的冲突。

下一幕转入“青年阶段”。沉迷赌博、不思进取的莫扎特似乎才华尽失。他创作寥寥,受到家庭与社会的双重压力,可他自由与叛逆的本性又天然给其反抗的勇气。他被主教解雇,先后两次出走。第一次出走换来的只有母亲的死亡,以及被韦伯家的二女儿阿洛伊西亚欺骗后破碎的心。而后当男爵夫人唱毕《星星上的金子》(Gold von den Sternen),莫扎特第二次出走。这一次,他坚信自己将披荆斩棘,找到“星星上的金子”。

莫扎特忤逆父亲的意志,随主教一起前往维也纳,却与主教第二次决裂。尽管如此,他的作品终于得到了世人的认可。他与韦伯家的三女儿康斯坦斯坠入爱河,最终步入婚姻。可堕落的欲望再次吞噬了他,父亲的死亡成了压垮他的最后一根稻草。

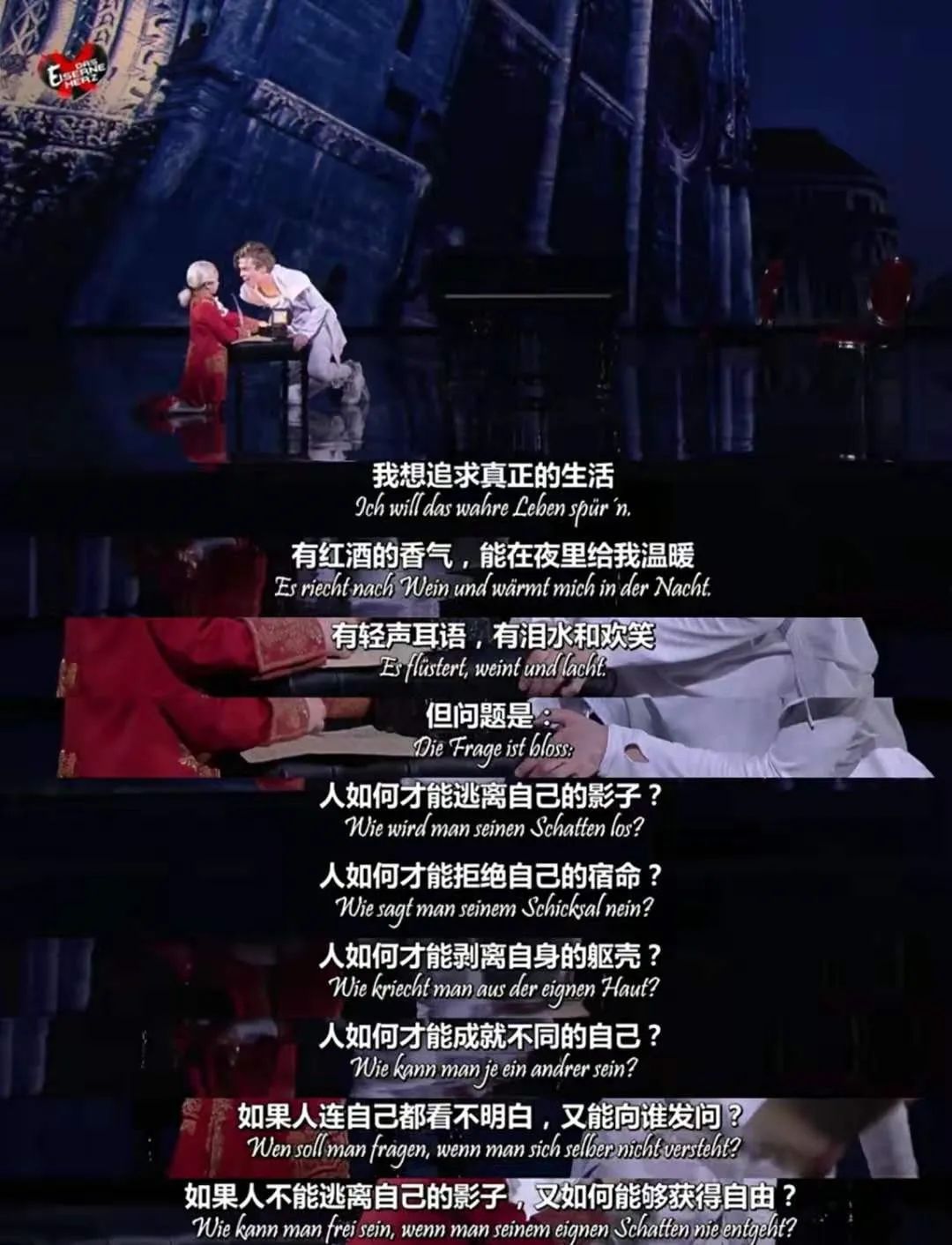

或许那首《人如何摆脱自己的影子?》(Wie wird man sein schatten los?)一语成谶,哪怕在意志消沉之间,他仍然有着创作的欲望和本能。他以令人骄傲的天赋继续创作,收获世人欢呼无数,可死亡的阴影却也于光芒万丈之时悄然笼罩:分不清现实还是梦境,戴着兜帽的神秘人让莫扎特谱一曲《安魂曲》,而后某种神秘的力量击中了他,让他恍惚察觉,原来这是死神让他为自己的死亡谱曲。当象征天赋的小莫扎特将羽毛笔插入他的心口,那个“Das Wunder Mozart”(奇迹般的莫扎特)迎来了他生命的终结。

从始至终,象征着其天赋与才华的小莫扎特穿着古典的服饰,贯穿全剧,完美复刻了大众眼中的“莫扎特”形象。这个“天才”的刻板印象如影随形,将他与大众的生活全然分离,仿佛他永远不可能拥有“凡人”的苦痛。

或许有鉴于此,《莫扎特!》做了一个崭新的尝试,试图将莫扎特与他的天才标签分开,完整呈现他作为人的全部。象征“天才”的小莫扎特穿着传统的服装,没有一句台词,只是不停地作曲,完全忽略现实世界的一切;与此同时,作为“凡人”的成年莫扎特却一身白衣胜雪,亮片闪闪发光,深陷于欲望的泥沼,在自我意义的迷茫中挣扎。正是通过禀赋与欲望的完全分离,天才才开始走下神坛,走向芸芸众生。

《摇滚莫扎特》

如果说德扎以相对冷静克制的笔调,精准地解构了人的自我;那么法扎就是以朦胧写意的方式,将哲思藏在浪漫之后,给予人感性的沉思,传递坦诚直面人生的哲学。

本剧从“前主教死亡,性格古板的新主教科洛雷多上任”展开叙述。故事的基本脉络和主要情节与《莫扎特!》基本一致,只在冲突展开上有所区别:德扎将“引发冲突”的关键设于主教科洛雷多之上,以一首被戏称为“向主出柜”的《这怎么可能呢?》(Wie kann es möglichsein?)来称颂莫扎特甚至能令理性和宗教都为之“倾倒”的才华。

法扎则将这一角色放在宫廷乐师萨列里身上。

初遇莫扎特时一曲“甜痛”(剧迷们对《美好的痛苦》(Le bien qui fait mal)的戏称)淋漓尽致地展现了萨列里对其音乐的折服,以及惊觉技不如人的痛苦。随后,萨列里与弄臣罗森博格(Rosenberg)的多次对手戏,以及著名的“杀杀服你”(《杀人交响曲》(L’assasymphonie)的戏称)充分表现了他内心的挣扎:虽臣服于莫扎特的音乐才华,却又因世俗的名利不甘让位。打压莫扎特是萨列里最终的选择,然而反复摇摆之间获得的不光彩的胜利,使他不可避免地“被自己播撒下的怨恨折磨致死”。

重重阻挠下,莫扎特依然大获成功。然而在死神的邀约下,他也因同样谱曲的请求迎来死亡。但与德扎终其一生都“无法摆脱自己的阴影”相反,《摇滚莫扎特》中,这个天才更多地与死亡达成了和解。死神迫近之际,莫扎特与自己“相爱相杀”的对手萨列里合唱的一曲《纵情生活》(Vivre à en crever),揭示了本剧的核心:死是必然,但我们应当找到生命的意义。

向内挣扎与向死而生

虽然象征和暗喻的频繁使用给了德扎丰富的内涵,它的主旨表达却相当鲜明透彻。它没有让观众完全沉浸入故事的剧情,试图营造真实的身临其境之感,而让他们从旁观者的视角与莫扎特一同思考,审视自我的人生。男爵夫人唱出一首《星星上的金子》,告诉人们“要向前去找寻你的价值和归宿”;莫扎特跪地呐喊着《人如何摆脱自己的阴影?》,意识到自我的一部分竟也成为自由的枷锁。它们都明明白白地传递着某种呼告——我将伟大和天才引向芸芸众生,他们同我们一样有着自己的苦痛和挣扎,我希望你能真正地认识自己,披荆斩棘,自由地抵达你想要的远方。

你要如何逃离自己的影子?

Wie sagt man seinemSchicksal Nein?

如何反叛命运?

Wie kriecht man aus dereignen Haut?

又要如何冲破桎梏?

Wie kann man je ein andrersein?

如何得到重生?

Wenn soll man fragen,

如果你不曾了解过自己,

wenn man sich selber nichtversteht?

又能向谁寻得答案?

Wie kann man frei sein,

如果你不曾摆脱自己的影子,

wenn man seinem eignen Schatten nie entgeht?

又能如何得到自由。

(《人如何摆脱自己的阴影?》-《莫扎特!》)

《莫扎特!》中“天才”意象的使用也正基于德意志民族的文化特性。“天才”观念的成熟来源于莎士比亚,后传到德国。其自然写意、不按规则的戏剧在当时引起巨大轰动,然而却招致墨守成规者的种种反对:“学问咒骂自然真率之美和无伤大雅的细微疏漏,并为常常是天才无上光荣的渊源的自由,立下种种清规戒律”。

由此,对“天才”的讨论应运而生,并且经久不衰。康德说:“美的艺术的产品中的合目的性虽然是有意的,但却毕竟不显得是有意的;也就是说,美的艺术必须被视为自然……没有表现出这规则悬浮在艺术家眼前并给他的心灵力量加上桎梏的痕迹。”

这也正是《莫扎特!》中莫扎特的“天才”,他的禀赋与才能是多么自然天成,一首《我,我是音乐》映照他与生俱来的伟大灵魂。然而,在德意志这种一脉相承的,对天才自然美学的推崇之后,《莫扎特!》发出了更深一层的追问:如果天赋也是通往自由的枷锁,那么人又能以怎样的姿态得到解脱?

创作音乐的本能攫取他的一切精力,让他无暇顾及此外的世界,猝不及防之间家人和爱人都离他远去。他沉迷赌博的种种堕落,或许也并非全然源于他自控力的缺失和年轻气盛的天真,而是同样根植于对这种天才禀赋无意识的反抗:我连堕落都不被允许吗?折磨我然而我又无比热爱的音乐,我没有拒绝我才华的权利,我无法摆脱自己的阴影,然而这是我自我价值的一切了吗?这是我生命的意义吗?

相较而言,《摇滚莫扎特》对莫扎特的人生则有着更多的艺术加工、更浪漫的设想,运用更大胆明快的色彩,设计更华丽的舞美编排。法兰西人独特的浪漫让所有尖锐的悲伤都变得柔软,所有痛苦挣扎都不改他对音乐与生活的热爱。他永远神采飞扬、放纵天真,拥有能冲破一切的勇气。哪怕是面对死亡他都能大笑且歌唱:“如果死是必然,那就活到极限,我们的笑声愚弄了死神与光阴。”

粗看法扎,它似乎只是一场华美的盛宴,张扬而肤浅,以抒情浪漫的笔调书写莫扎特的人生。可抛开浮华精巧的表象,某种深藏于其下的哲思在结尾的《纵情生活》里终于揭开:我们该怎样面对死亡。

不可否认,法扎与德扎一样,呈现了莫扎特对外的冲突和对内的挣扎,但这并非全剧叙述的核心。虽然明快张扬的风格和几首耳熟能详的歌曲已然深深吸引了观众,但全剧的主旨却带着另一种色彩隐秘地贯穿始终。直到《纵情生活》作为终曲响起,那个隐而不发的主题才逐渐清晰,并终于与此前歌曲塑造出的轻快基调交融。

莫扎特和萨列里在死亡面前和解,以深情而忧郁的口吻歌唱,终于将一切活泼的过往串联成临终的长诗:纹我在你的胸膛,我的唇吻上你的指尖,歌唱繁文缛节和离经叛道,哪怕我沉睡在玫瑰之上,但生活还将继续,我终将情愿挑战玫瑰的炽热芬芳,在我走过的地方,我是我的梦想的国王,我与诸神共舞,我是自由的,摆脱了时间的掌控。——此刻,如果我不可避免地要离开这个我爱着的世界,那就与从前一样,我要纵情生活到生命的终点。

他对我们说:“我是沃尔夫冈·阿玛多伊兹·莫扎特,在遭受羞辱与背叛后,向各位致敬。”

近代法国死亡传说和民俗展示出法国人在面对死亡时具有一定的抗争意识,在强调人人必死的前提下,人也能能动地对死亡施加影响;同时,法国死亡民俗充斥着大量对尘世生命的追求,很少或几乎没有出现对彼世幸福的渴望。

这二者在法扎中体现得尤为明显,也奠定了本剧的核心和基调,即前文提到的标志性结尾曲《纵情生活》所唱的:死亡的到来确实是不可避免的事,但我们有自由的权利选择如何面对死亡,并且我们应当专注于此世的生活,寻找自己生命的意义,活到极致。

星星上的金子,自由的灵魂

每个看过“莫扎特”音乐剧的观众都能从莫扎特身上看到不同的东西。是才华;是对生活的永恒热忱,他是经历一切痛苦之后,依然热爱一切的英雄;是纯粹,在虚伪无实的世界里始终做真实的自己;是对自由的追索,对自我的剖析,对死亡的豁达……

千万种回答不可胜数,但不容怀疑的是,我们喜欢的“莫扎特”已不再是单纯的历史,而是某种更广大的精神,我们也无意去探寻历史的真相,我们热爱他,是因为这恰是我们心之所向的投影。

写这篇文章前我问我的朋友,我们为什么喜欢莫扎特?她说,因为星星上的金子。

这或许也是很多人的答案。从穆罕穆德的面包与水仙花到毛姆的月亮与六便士,理想与现实的和解与冲突似乎是无数文学艺术永恒的主题,千百年来争论不休,无人能给出说服所有人的答案。但有一点确定无疑:我们心底的某处,尚未被磨平的棱角,年少的热血暗藏的地方,总有一个声音永远盘桓在尽头,说:你是自由的,你必须前进,到你心之所向的地方,怀着满腔热情去探索。

Doch die Sehnsucht sprach zum Prinzen:

但是内心的渴望告诉王子:

Du musst hier fort!

你必须前进。

Weit von hier fällt Gold von den Sternen.

遥远的彼方,会有星星上的金子落下,

Du kannst es finden,

你若要寻得它们,

da draußen, wo noch keiner war.

便要到达那还未有人涉足的远方。

Sein heißt Werden, Leben heißt Lernen.

想生存,须成长,欲生活,须学习,

Wenn du das Gold von den Sternen suchst,

若你想寻得星星上的金子,

musst du fort von Zuhaus,

你必须离家远行,

und nur auf dich gestellt,

摆在你面前的只有一条路,

allein hinaus in die Welt voll Gefahr.

那就是独自踏上充满荆棘的冒险之路。

(《星星上的金子》-《莫扎特!》)

于是,在两百多年后的今天,莫扎特以其融合现代与古典之姿重新闯入我们的视野,焕发出经久不衰的活力。这不仅是因为他曾谱写的不朽的优美乐章,也同样是他所代表的自由、热烈、纯真的精神,和他对自我的思索与对死亡的探寻。他并不再是作为一个历史人物单独存在,而是某种更广阔渺远的意象的象征——他在那里,舞台中央,拥抱着整个世界,也是整个世界的投影。他不羁的灵魂向我们发出邀请:

去吧,向前去吧。

参考资料

[1]张同铸.莎士比亚与“天才”观念.《武汉理工大学学报(社会科学版)》

[2]张庆海.近代法国死亡传说与民俗中的乐观及尘世倾向——对《近代法国人的死亡与彼世》一书的思考

[3]吴榕蓉.如若死是必然——评音乐剧《摇滚莫扎特》

微信编辑 | 仇紫怡

原标题:《自由的灵魂:音乐剧《莫扎特!》与《摇滚莫扎特》》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 暴降20℃

- 全国两会首场发布会在即

- 履职一年,代表委员关心什么做了什么

- 蜜雪集团涨幅扩大至40%

- 美国支持以色列阻止一切物资进入加沙地带的决定

- 恒星演化末期可能形成

- 美国国旗的一个俗称

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司