- +1

理解人类的行为及其背后原因:为何世上会有苦难和不公

人类的苦难也许是不可避免的,但它完全可以不像现在这般深重。我们完全可以创造一个有着较少苦难的社会,但实际上我们却创造出了一个有着更多苦难的社会。

例如,当今世界的贫困与1960年代相比,分布范围更加广泛;但相比1850年代,它的面积又缩小了很多。在工会和现代技术诞生之前,社会上的工作并不那么具有剥削性。与其他许多社会相比,美国的疾病和饥饿状况也并不那么普遍;但还是有一些社会在医保和福利方面要比我们做得成功得多。苦难无疑将会持续存在,但与此同时也有一个永恒存在的问题就是:“我(或社会)能在多大程度上接受它的存在?”

对我们来说,重要的是要意识到,世界上的许多苦难都已融入社会本质。如果不能改变形成已久的社会模式,我们就不可能在消除人类苦难这方面取得任何进步;如果不能减轻贫困、极端的不平等、人类尊严与物质成功之间的关联,我们就无法有效地解决愤怒、异化和暴力犯罪问题;如果不能对工作的本质和社会中我们赋予个人主义的重要性提出质疑,我们就无法处理异化问题。

通常,那些给他人带去苦难的人自己也有着极其悲惨的命运。受虐会鼓励施虐。我们作为旁观者很容易去指责施虐者,好像他和她掌握着自由选择权一样;但细心的学生就不会去轻易指责他们,而是会变得深受困扰——他们会被社会中虐待的起因所困扰。

严肃的学生明白,终结苦难几无可能,但若相信“只要我们一起来抱怨和祈祷苦难消失它就会消失”这种看法则非常愚蠢;同时他们也会意识到,相信“相对来说免受苦难侵扰的我们,永远不会被那些过着苦难生活的人们所打扰”这种看法也是愚蠢的。

苦难是什么?

心理学家和精神科医生通过测试和治疗精神分裂症患者、偏执狂、自杀者、狂躁抑郁症患者,以及那些缺乏自尊和自控的人,已经找到了一些为什么苦难会存在的重要线索,其中包括内分泌失调、遗传因素、早期婴儿训练、精神创伤、个性发展、学业无成、友谊失败等。

宗教领袖则常会寻找这一问题的精神起因并做出精神解答。他们经常声称,苦难的存在是因为我们的选择不对、我们的价值观太过贫乏、我们的行为不道德。他们经常想要弄清楚,为什么会有这么多人都能在没有宗教信仰和道德原则的情况下生活。

苦难也是一个宗教问题,因为对思考者来说它触及上帝是什么和生命的意义何在这一核心问题。对许多当代宗教领袖来说,这个问题已经变成:“一个公正的上帝怎能容忍一个存在如此多苦难的世界?”看看上个世纪发生的大大小小的战争,看看二战中的大屠杀和随后对数百万人的杀害,看看世界上的饥荒,看看那些毁灭了成千上万无辜者的瘟疫,看看每天被谋杀的无辜者、抢劫犯、毒贩和被许多人谴责的邻里。

为了理解疾病、战争和地震,科学家转而开始研究起自然。为了 理解人类苦难,我们也必须区分自然的(很大程度上也是社会的)起 因。苦难之所以会发生,都是源于在自然、社会和个体当中现有的某 些条件。科学家认为他们的目的就是要找出这些造成苦难的条件。

从社会的角度来看待苦难

社会学家弗洛姆所有的著作都在努力理解人类的行为及其背后原因:为何世上会有这么多苦难和不公?

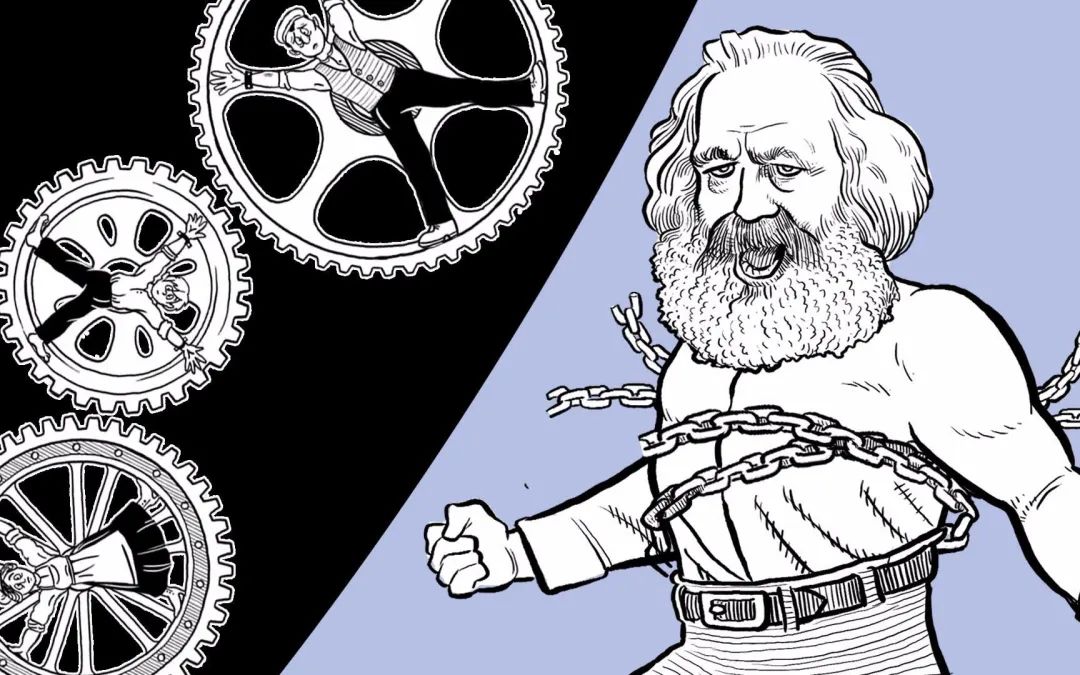

社会学总是吸引着那些有心去理解尘世间苦难和想法给世界带来正义的学者。马克思面对贫困的惨状和少数人积累的财富,形成了追求所有人平等的愿望;涂尔干面对急遽变化的社会状况和不断觉醒的个人主义,通过共同的道德感,寻找一个可以将人们紧密团结在一起的世界。美国社会学家面对移民问题、城市化问题、贫困问题和社会不平等问题,试图创立一门能够用来解决严重社会问题的实用科学。

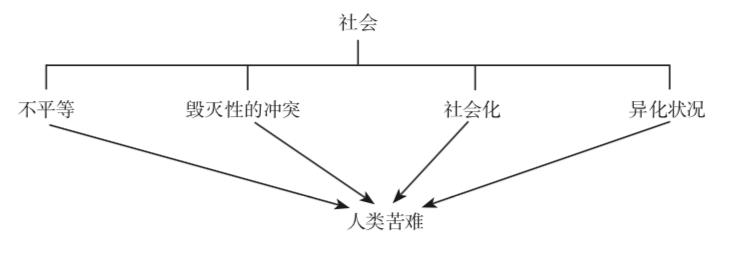

有时,社会的崩溃应该对此负责;有时,成功的社会运作应该受到责备。社会学家首先将社会不平等视作苦难背后社会问题的首要来源,贫困、压迫、剥削、缺少希望和自尊给很多人都带来了苦难,这些因素都与社会不平等紧密相连。

不平等也产生了各种制度——如公立学校、私立医疗机构、有钱就能买通的刑事司法系统——这些制度不能也不会为大众服务,其结果也就给很多人造成了苦难的状况。最终,建立在不平等基础上的社会所培养出来的人们(不管他们拥有什么),即使没有生活在明显的被剥削状况中,也常会自觉悲惨。

毁灭性的社会冲突

普遍存在的具有毁灭性的社会冲突和社会秩序的崩溃是社会学视角下人类苦难的第二个来源。社会在很大程度上是一个合作的秩序,它建立在信任和契约的基础之上。冲突的存在是必要的,它有助于社会的维续,但有时它也会变成破坏性的,会搅乱乃至毁坏生活并制造混乱。对许多人来说,它都会带来一种恐惧和对他人心血来潮的突发行为感到无能为力。

苦难的第三个来源是社会化。从生到死,人类都在被社会化,或者被灌输社会的方式。不过,从许多复杂角度来看,社会化也会给人们带来苦难。对一些人来说,社会化是不充分的,个体缺乏适当的社会和情感支持,或是没有学到成功解决问题所需要的自我控制;对另一些人来说,社会化引导其走上了一辈子都充满苦难的人生道路;对还有一些人来说,社会化教会了他们鼓励剥削和毁灭他人的道德规范;对其他一些人来说,社会化则让他们形成了不切实际的期待,所以无论他们已经收获何种成功,他们都无法克服那种苦难的感觉。

苦难的第四个来源则是异化。异化是将人与其他人分离开、与有意义的工作分离开、与自己分离开。是社会条件造成了个体的异化。

对马克思来说,资本主义是一种经济秩序,它建立的基础是竞争而不是合作,是剥削他人而不是与人分享,是物质主义而不是关爱与尊重。马克思依据自己的观点描述了在资本主义社会人们如何将彼此视作物品,视作劳动力市场上可以买卖的商品,视作财产,视作达成目标的途径,而不是视作他们自己。

- 版权信息 -

编辑:黄泓

观点资料来自《一个社会学家的十堂公开课》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司