- +1

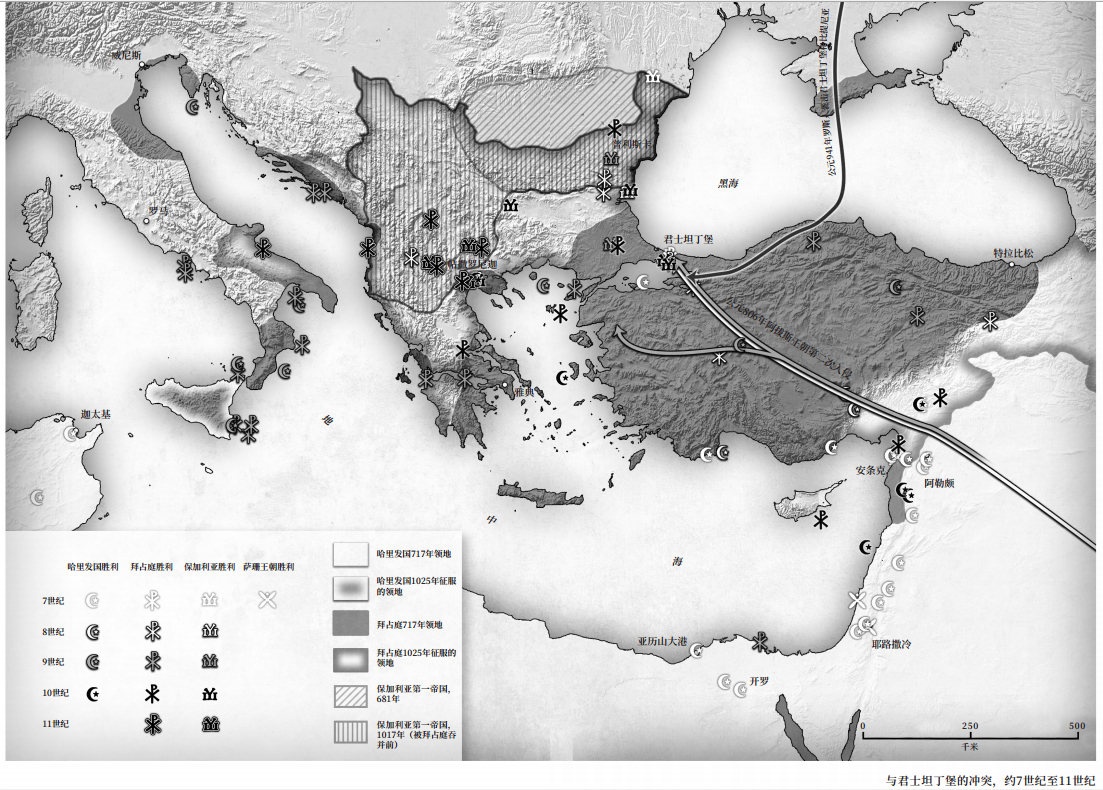

从耶路撒冷到君士坦丁堡:三大一神教对“新罗马”的竞逐

穆斯林:时间开始了

先知穆罕默德首次出现在历史舞台上时,只是被简单地提了一嘴;在君士坦丁堡统治者的眼里,他就是个小角色。我们得知,在582年左右,一名年约十一二岁的男孩旅行经过伯斯尔(Bosr,今日叙利亚南部的布斯拉[Bosra])。这里有一间主教座堂、一个生机勃勃的贸易群落和一个一性论的僧侣巴希拉(Bahira),巴希拉察觉这个孤儿有些特殊之处;据说男孩走到哪里,上头都有一块云笼罩,使他免受暴晒。僧侣看见男孩的背部,发现某种预言的征兆。于是他警告男孩,要当心(不同版本的故事有不同的说法)犹太人或拜占庭。

穆罕默德的这类故事在君士坦丁堡流传可能还要过上一段时间。不过在此之前,贝都因(Bedouin)的商旅人已经对北方这座摇曳闪烁的城市有了一些成见。他们的诗人描写朝见拜占庭皇帝的过程,而拜占庭的工艺品已经出现在前伊斯兰时代骆驼商队的旅舍。据说一位名叫阿迪·伊本·札伊德的诗人曾到访君士坦丁堡,并在宫廷受到热烈款待。阿迪动身离开时,皇帝指示沿线驿站官员为他提供马匹与一切协助,让阿迪见识帝国之庞大与富强。另一名更有声望、地位更崇高的贝都因诗人伊姆鲁·盖斯前往君士坦丁堡寻求协助,希望重建他失去的王国。查士丁尼皇帝对这名访客的苦况不是不感到同情,但我们没有听到他的要求得到了任何回应,因为伊姆鲁·盖斯“540年左右在返回阿拉伯的路上去世”。

虽然在好几年的时间里,先知穆罕默德并未成为拜占庭统治者眼中的重要人物,但君士坦丁堡肯定存在于穆罕默德的心中。鲁姆(Rum)、拜占庭帝国或东罗马人在圣训里出现二十八次,君士坦丁堡则出现了十二次。

622年是世界发生巨变的一年。希拉克略皇帝为了进行决定性的中东战役而征税,现在,他从君士坦丁堡皇宫出发,举行宗教仪式,确保神明一路上护佑大军平安。之后的记载对出征式(profectio bellica)做了描述,皇帝在战争之前,会到圣索菲亚大教堂与君士坦丁堡各处神龛祈求神明保佑。这名来自迦太基的勇敢战士扭转了君士坦丁堡的命运。几任精神错乱的君主与小规模的内战使君士坦丁堡的力量与地位趋于瓦解;城中居民看见入侵的波斯军队逼近博斯普鲁斯海峡对岸的迦克墩,阿瓦尔人离城墙也近在咫尺。但希拉克略并未屈服;相反地,他把君士坦丁堡的战斗带往东方。

在此同时,那位热切的商人,先知穆罕默德,此时已是一名中年人。他离开麦加,前往一个名叫耶斯里卜(Yathrib)的城镇建立新生活,这座城镇今天称为麦地那。

关于穆罕默德早年的故事很多,事实却少之又少。穆罕默德大概在570年左右出生于以贸易为生的哈希姆家族(Banu Hashim),这个家族是古莱什部族(Quraysh tribe)的一支,曾经有过兴盛的时光。穆罕默德6岁成了孤儿,25岁左右娶哈蒂嘉(Khadija),一位成功的女商人为妻。他在叙利亚各地旅行——在那里受到基督教与犹太教观念的影响。然后,我们得知,52岁左右的穆罕默德穿越沙漠,开启了一场漫长而重要的旅途。

1453年后,伊斯坦布尔以这场旅行——今日称为希吉拉(Hijrah)——作为历法的起点,并且延用了近五百年,因为对穆斯林来说,622年是时间的开始。

阿拉伯人有了自己的先知

最近,地理信息系统和摄影对长约338公里的希吉拉路线的研究——我们知道参与这场跋涉的除了穆罕默德本人与他的同伴艾布·伯克尔(Abu Bakr),还有大约70名追随者——显示这里的地貌有多么严酷、多么美丽动人。九月,这群流亡者离开麦加,途经索尔(Thawr)奇异险峻的灰色岩石、达吉南(Dajnan)的大片熔岩、库达伊德(Qudayd)谷地的荆棘丛、里克夫(Liqf)的水道以及哈拉伊克(al-Khala’iq)周围会让人扭伤脚踝的岩石。夜晚,骆驼与沙漠狐狸无声无息地经过这里。行经此地的人形容这片土地是“两个世界之间一道非常薄的墙”。旅程中,他们似乎越来越感到踏实。这是一场不折不扣的真实历险;穆罕默德逃离麦加这个对他的激进一神思想大表不满的地方,他一路上必须不断为自己的主张辩护。

抵达耶斯里卜后,我们听说他们用三根树干撑起屋顶,搭建了一座简易的清真寺,寺里放了一块石头指示向穆罕默德家乡祈祷的方向。伊斯兰史料描述先知站在树干上向当地人讲道。对这一时期的传统住房进行翻修后,房间里充斥着干棕榈叶的芬芳气息;光线穿过叶子的缝隙照进屋内,宛如树液般洒遍房间。对于这群情愿选择流亡的人来说,生活中方方面面都带着神圣的色彩。在中世纪社会,神明的无所不在被视为理所当然。伊斯兰教及其信众的优势在于,他们在这种信念上增添了新的元素。他们讨论上帝时强调上帝的独一性(twahid)。624年,新穆斯林在拜德尔之役(Battle of Badr)击败古莱什族。628年,再一次的天启告诉穆斯林应该面对麦加而非耶路撒冷祷告。血统的纽带关系与民间的陈规旧习被一扫而空,取而代之的是至高无上的上帝律法。这是新型的超级部族根据穆罕默德所言制定的。

抵达耶斯里卜——耶斯里卜后来称为麦地那,也就是“城市”的意思——预示着伊斯兰教将成为以国家为基础的政治与军事力量。这座“城市”的兴起最终将会引起其他“城市”,也就是位于麦地那北方约2092公里的君士坦丁堡的注意。少数几座城市——雅典、亚历山大、麦地那、君士坦丁堡、罗马——在人们的想象中是如此巨大,以至于它们已不需要原有的名称:用“城市”称呼它们就已足够。

这片苍凉而美丽的土地见证了伊斯兰教的诞生,也印证了它的持久性。冰冷的沙、扭曲的玻璃原料,诱发出关于世界的各种可能的大观念。而在告别演说中,先知穆罕默德明确地赋予这个说法以神圣意义:“我受命与所有人奋战,直到他们说,‘除了安拉,世界没有其他真神。’”这场更像是带有帝国主义倾向的战斗谈话,其发展的正当性由另一位7世纪的穆斯林领袖予以支持:“我们不践踏他人,但他人却将我们践踏在脚下。于是上帝从我们当中派出一名先知......他向我们承诺,我们应该征服与击败这些国家。”

622年的中东,民族构成十分多样:游牧的阿拉伯部族、大量的犹太人、格鲁吉亚人、亚美尼亚人、说拉丁语的欧洲人和操一口希腊语并支配城市的欧洲人。信奉一性论的社群与东正教基督徒混居;大多数人效忠拜占庭帝国,少数人则不是。宗教竞赛的赌金也在不断提高。我们先前提过,在君士坦丁堡,希拉克略击败萨珊波斯人之后被称为“basileus”,即神授权的帝王。但与此同时,麦地那也传出阿拉伯人终于有了自己的上帝先知的消息,与拜占庭人一样,阿拉伯人与神有了亲密的联系,阿拉伯人的先知听到上帝以阿拉伯人的语言向阿拉伯人说话。

穆罕默德的追随者开始对自身产生强烈的认同,但处于艰困局面的拜占庭人却认为这些新来者无足轻重,不值得费神。“皇帝连士兵的薪饷都快付不出来了......怎么还会理‘你们这些’狗东西”,据说这是阿拉伯人得到的回应。一名同样抱持轻蔑态度的罗马使节遭到杀害然后被缝进骆驼肚子里。拜占庭人应该要记取这个教训才是;令人震惊地,十四年后的雅尔穆克,拜占庭人在他们最初认为不过只是小麻烦的这群人身上蒙受了令人感到耻辱的失败。

在雅尔穆克战役中,沙暴呼啸,传说中纪律严整的罗马军团土崩瓦解。

拜占庭人与阿拉伯部族早在629年就已经在穆塔(Mu’ta)发生冲突,但理论上双方并无进犯彼此的理由。希拉克略的防线从加沙(Ghazzah[Gaza])延伸到死海南端,而穆斯林阿拉伯人活动的区域则在更南边。但希拉克略击败萨珊人使阿拉伯留下权力真空,战败军队的武器被拿去交易与重新使用,佣兵则一下子被最近的负责招募的军官买走。

雅尔穆克战场就位于古代城市苏尔(Tyre)与赛达(Sidon)的内陆地区。今天,这个战场与联合国控制的位于叙利亚与以色列占领的戈兰高地之间的停火线交错。穆斯林士兵大约有两万五千人。拜占庭人数较多,但存在一些问题。在拜占庭军中,负责领军的是皇帝希拉克略的弟弟,魅力超凡的特欧多洛斯(Theodore),希腊与亚美尼亚的领袖则为了战略而争执;所有人似乎都低估了他们的对手。坦白说,如果拜占庭人知道这场战争最后以失败收场,他们就不会轻易发起战事。关键在于,在六天鏖战期间,伊斯兰军队似乎更为勇猛。拜占庭人向来有威胁恐吓的恶名——他们会砍下敌人的头与手然后公之于众,或者在市镇广场折磨俘虏。但是由麦加的奥马尔·伊本·哈塔卜(‘Umar ibn al-Khattab)以及哈立德·伊本·瓦利德(Khalid ibn al-Walid,生于麦加,死于霍姆斯[Homs])率领的全新军队似乎极为渴望胜利。据说这些穆斯林能在正午烈日下不喝水进行战斗,而双方历史学家都记载作战区里的阿拉伯女性极为凶悍残暴。在雅尔穆克作战第六天结束时,大量拜占庭军队遭到歼灭或逃走。后方君士坦丁堡的希拉克略很快就得到前方惨败的消息。

对严酷沙尘云的描述,成了这场羞耻败绩的神秘借口。但真相更为清楚。从现在起,君士坦丁堡将不再是猎人,而是猎物。这场双方首次交手的大战役与故事书写的拜占庭首次遭遇穆罕默德形成强烈的对比,后者把穆罕默德形容成一名不可思议的年轻人。在飞沙走石的雅尔穆克平原上,君士坦丁堡的未来遭到改写。

630年,希拉克略宣布所有犹太人必须改信基督教——这或许是针对穆斯林军队正深入波斯而且在同年取得麦加的消息而做出的回应。波斯人也改信了伊斯兰教;凡是成为穆斯林的人都获得承诺,可以分得一定份额的战利品。638年,在哈里发奥马尔指挥下,阿拉伯人在犹太人军队的协助下攻占耶路撒冷(有一个微小的可能,穆罕默德曾活到那个时候,亲自率军进城),犹太人指引路径而且协助平定圣殿山;有人说,为了感谢犹太人,阿拉伯人给予他们空间兴建新的犹太会堂而且允许他们在加利利定居。在君士坦丁堡历任皇帝眼中,犹太人显然选错了朋友。640年,穆斯林阿拉伯人占领凯撒里亚;642年,亚历山大陷落;645年,亚美尼亚正式被纳入阿拉伯人的控制;罗得岛、科斯岛、塞浦路斯与克里特岛全都屈服于阿拉伯。655年,阿拉伯人也在“船桅之战”中展现他们的海上实力,拜占庭皇帝君士坦斯最后蜷缩在小船的甲板上,拼命逃离。674年,当阿拉伯舰队驻扎在基齐库斯时(公元前410年,阿尔西比亚德斯曾在此地赢得胜利,并因此收复拜占庭),希腊人以致命武器轰击他们,这种武器我们称为希腊火,但在当时称为海火、粘火或罗马火。这种化学武器的热度与气味臭名昭彰,它的效果就像凝固汽油弹一样,而最近的实验显示希腊火会产生一种令人不安的刺耳声——蒸汽与火焰发出的嘶嘶声,木头裂开时产生的劈啪声响。使用这种武器时,整个水面会着火然后蔓延开来。从661年到750年,穆斯林海军对君士坦丁堡发动五次大规模攻击,但都在城市的“震慑”下失败,东方与西方很快出现了纪念这些战役的诗歌。希腊散文与诗呈现出暗紫色的一面,这点可以从特奥多雷·格拉姆玛提库斯(Theodore Grammaticus)在674年伊斯兰教铩羽而归后写的诗文看出:

看啊,因为你就是如此,万有的上帝,你拯救你的城市,使其免于污秽与最邪恶的阿拉伯人如海浪般的冲击,你偷走了对他们的恐惧与颤栗,以及他们卷土重来的阴影......

然而,从622年“时间的起点”(根据伊斯兰的纪年系统,这是元年)开始不到五十年,拜占庭已经丧失了三分之二的领土。七年的时间内,重要城市如大马士革(635年)、安条克(637年)、埃德萨(640年)与耶路撒冷相继脱离君士坦丁堡的控制。不到一个世纪,穆斯林军队不仅抵达法国南部,也侵袭阿富汗,占领中亚,攻下印度河流域的大片土地(相当于今日的巴基斯坦),甚至来到当时中华帝国的西部边缘。穆斯林的领袖称为哈里发(khalifah)——穆罕默德的继承者,上帝的代理人。波斯人直到16世纪才重新成为不可忽视的力量,而——对君士坦丁堡居民来说尤其如此——他们的粮食也不再来自埃及,一直要到奥斯曼人建立联结而且——从他们的首都,亦即伊斯兰城市君士坦丁堡——于1517年再度取得埃及之后才恢复。这个时代的极端也表现在希拉克略的孙子君士坦斯二世在统治最不利的时期(663年)试图将首都迁往西西里岛的叙拉古,不过君士坦丁堡大多数居民并未随他前往。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司