- +1

最早由八国联军带到中国的黑热病,是如何被消灭的

20世纪30年代初,苏北爆发流行了严重的黑热病(俗称痞块病),宿迁、沭阳、泗阳、泗洪(当时分属江苏省、安徽省)都是重灾区,但当时的国民党江苏省政府防治能力有限,疫情迅速爆发扩散,民众生活困苦,无钱治疗,疫病长期蔓延未能根治。新中国成立后,随着防治体系的完善和防治能力的提升,很快控制并彻底消灭蔓延了20多年的黑热病疫情。

黑热病的阴霾

在中国,最早记载的1例黑热病病人是1900年八国联军侵华时一名德籍士兵。1905年至1911年,在汉口、山东、天津和北京等地陆续报告有7例黑热病。1913年,河北、山东、安徽等省有黑热病流行。

《江苏广播周刊》 (19360831)

1935年,江苏省民政厅和医政学院联合对黑热病疫情进行了调查,报告指出:江苏省的黑热病约于20世纪20年代末由山东省传入,初以铜山、东海等县流行最盛,后三年来,逐步南侵,盛行于灌云、邳县、宿迁、睢宁、沭阳、涟水、阜宁、泗阳、淮阴、淮安等县。

1928年前后,泗阳县来安集曾发现类似黑热病局部流行,患者多为幼儿,因无法医治,死亡较多。根据当时《中央日报》报道整理所知:1931年淮阴仁慈医院收治黑热病患者3383 人,1932年收治2904人,1933年收治2200人,3年共治疗黑热病人8487名,其中1932年仁慈医院黑热病患者中沭阳县390人、泗阳县228人、宿迁县3人。宿迁仁济医院1932年收治黑热病患者30人。1933年仁济医院住院病人达高峰,病床增设到100余张,收治黑热病患者650人。

仁济医院

1931年黑热病疫情在苏北开始扩散流行,没有引起政府重视。1933年《中华医学杂志》第47卷第12期披露了关于清江浦仁慈医院在1年内(1932年四月至1933年四月)共治疗黑热病病人5000余例的惊人消息后,才引起人们的注意。在同一时期内,宿迁仁济医院治疗的黑热病人也达1000名(1934年)。并附设痞块院收治患者。据当时黑热病研究队姚永政1937年的调查报告显示:在淮阴和泗阳县所属的10个病村里,黑热病的患者率平均为24.6%,估算苏北各县的黑热病患者约有10万人左右。

《医林一谔》 (193101)

1934年,疫情已经完全失控,《大公报》在12月26日报道:“在苏北泗阳县的刘庄,1931年还只有1个黑热病病人,1932年增至3人,1933年为8人,到1934年全村患病人数竟达34名。”1934年底,研究队在泗阳调查1个村庄,24户,感染19户,感染率79.17%,人口137人,感染人数49人,感染人口率35.77%。走进苏北黑热病流行区,尤其是农村,满眼可以看到大人、小孩、男的、女的,一个个因染患黑热病而面目黄肿、胀大肚皮的人。

民国政府薄弱的防治能力

黑热病从1931年开始在宿迁地区及周边爆发蔓延,一直没有得到有效控制,《中华医学杂志》在1936年第12期《清江浦黑热病研究队工作经过》中记载道,“至1936年,淮阴、宿迁、泗阳、沭阳、沛县……等黑热病大流行区域,估计患者者不下30万人,有的县一年之内激增38倍之多。”

面对严重的疫情传播,当时主要靠民间力量防治。1935年,国民党政府派驻清江浦的黑热病研究队,除黑热病防治费五万元悉数堪支外,不敷预算三万余,还向江苏省政府请求拨款20万元,但江苏省财政空虚,无力拨款。于是上海红十字会的五千交付浦地某慈善机关对赤贫进行救济。另外上海华洋义赈会、美国朋友服务队、美国援华委员会、英国友谊服务团等团体在救济苏北黑热病防治过程中也发挥了很大作用。

1934年1月,姚永政带领的黑热病调查团经过对淮阴仁慈医院、宿迁仁济医院、安徽寄读、民望4所教会医院调查发现,早在1931年清江浦仁慈医院采取新司丹进行治疗,宿迁仁济医院采取新斯锑波霜进行治疗,治疗费每人在16元到20元之间。采取的治疗手段大多注射吐酒石三价锑,隔日注射1针,治愈1例病人需时数月,故称慢针。后来有用新斯锑波霜治疗,治愈1例成年病人需时3周,称为快针,但此药价格昂贵,一般病者无钱使用快针。

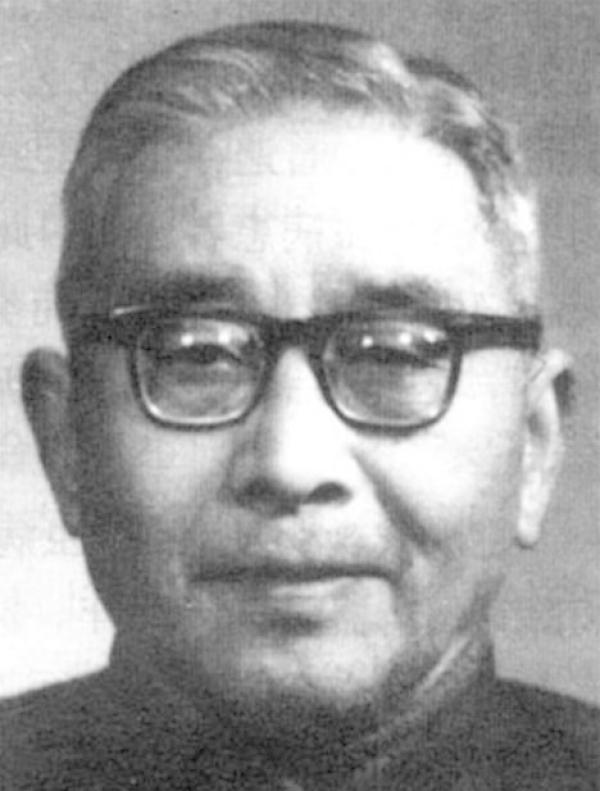

姚永政,寄生虫学家

据《申报》记载,“统计苏北黑热病患者,前后将至十万人,其中以穷苦人最多。若用新法注射,每人至少须费十五元;贫苦患者,一人不易筹此巨款,辄聚为十五人,每人各出一元,以抽彩方法,决定何人应用此款治病。十五人中只有一人得款治病,其余十四人,则只有坐以待毙。”

抗战前后疫情雪上加霜

黑热病在中国流行的时候,1935年第9期《寿世医报》刊登的《黑热病消息》中记录道,时人皆疑为狗传染,迄后研究结果,知为是非,继而又疑为飞沫传染,结果又非,鸡蛋亦曾为怀疑对象,直到1935年6月,我国寄生虫学专家冯兰洲(其父冯文鸿曾任宿迁的中学算术教员)才确定我国黑热病的媒介为中华白蛉子。

冯兰洲,中国科学院院士,昆虫学家

据《黑热病学》记载,在抗日战争爆发前的几年中,在苏北淮阴地区的农村里82%的村庄内都有黑热病,户口的感染率有达83%的,几乎每家1-2个病人;有的病村里黑热病的患者的数字竟占人口总数的32%,例如在泗阳县的来安集仅有人口百余,而患黑热病的就有三、四十人之多。在宿迁县的来龙集有一小学校,学童共60名,感染黑热病的竟占半数,学校因此而停闭。来龙庵附近,双张圩六十户,210口人,染黑热病二十八户。”

抗日战争期间,日军为更好地压榨中国,防治黑热病传染,派农村部队到各地调查,以期扑灭黑热病疫情,但措施有限,没能控制疫情继续蔓延。据《黑热病学》记载,在抗日战争爆发前的几年中,在苏北淮阴地区的农村里82%的村庄内都有黑热病,户口的感染率有达83%的,几乎每家1-2个病人;有的病村里黑热病的患者的数字竟占人口总数的32%,例如在泗阳县的来安集仅有人口百余,而患黑热病的就有三、四十人之多。在宿迁县的来龙集有一小学校,学童共60名,感染黑热病的竟占半数,学校因此而停闭。来龙庵附近,双张圩六十户,210口人,染黑热病二十八户。”

抗日战争期间,日军为更好地压榨中国,防治黑热病传染,派农村部队到各地调查,以期扑灭黑热病疫情,但措施有限,没能控制疫情继续蔓延。

抗日民主根据地也采取一定措施,防治黑热病,控制疫情扩散,但是药品奇缺,也没能有效控制疫情。金明1942年在《淮海区工作报告——在华中局扩大会议上的报告》中指出,“老百姓的卫生状况:这地区多黑热病,即痞块病。因该病致死亡率很大,我们部队也有人生此病,主要是水不好。”1945年4月22日,盐阜区参议会第二次大会通过扑灭黑热病议案。《苏皖边区人民抗战八年中所受灾害及对于联合国善后救济总署之要求》中写道,“黑热病——为本地区之主要流行病,患者50万以上,不医者80%死亡。治疗者96%可以活命。八年抗战以来,药品非常困难,此种疾病,更为盛行。”

新中国成立后建立防治体系

黑热病的疫情的快速流行蔓延,和当时人民生活水平太低有关系,政府防治力度不足更是主因,还和自然灾害有关,屋漏偏逢连夜雨,先是冰雹为害,然后极度旱灾,粮食歉收,人民生活非常艰苦,接着旱涝急转,发生严重水灾,人、兽尸体污染,生活环境恶劣,造成瘟疫大面积扩散蔓延。

1935年黄河大决口,宿迁周边地区被洪水淹没的情景

新中国成立后,中央和各级政府对此病的防治极其重视,从1950年-1953年,淮阴专区的黑热病防治体系已形成,组建淮阴黑热病防治委员会,采取了一系列有效的防治措施。中央防疫大队的黑热病防治队曾于1950年在淮阴专区所属各县进行调查和治疗,在54854名可疑患者中,确定为黑热病者9669例,以沭阳、涟水、邳睢、淮阴和泗阳的病人为最多。

1950年7月中旬,为贯彻防治黑热病治疗方案,淮阴专署召开中央防疫第三大队、苏北防疫队黑热病防治所第三分所和专区中心卫生院负责干部会议,成立淮阴地区黑热病防治委员会。建立统一的领导机构,以有计划有步骤地使用防疫力量,同时成立督导组,分赴各县督导黑热病防治工作。此前经过上下努力,淮阴、沭阳、泗阳、邳睢四县黑热病人3055名得到治愈,基本上消灭和停止了疫病流行的发展。

保健所医生为儿童注射疫苗

“1951年县爱国卫生运动委员会组织黑热病防治队,有医护人员20余人携带药品器械,深入广大城乡,免费查治黑热病,共查出并治疗黑热病患者1000余人,此后黑热病在我县即告消灭。”(《宿迁文史资料》)

“淮阴地区曾是黑热病流行区,三十年代部分农村发病率竟达82%,户口感染率83% ,经过十多年的不懈努力,黑热病自1960年以后,除1971年散发一例外,迄今均未再发现新病例。”(《淮阴市志》)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司