- +1

“高贵的商人”伏尔泰

原创 东评君 东方历史评论

撰文:杨靖

《东方历史评论》微信公号:ohistory

“他认为自由与商业互为依存相互推进;其次,他相信个人的欲求无意识地与公共利益合二为一;最后,他坚信商业和奢侈能够使人类社会迈向文明,并最终推翻专制制度。”

腓特烈大帝(1712-1786)曾言:令他平生倍感荣幸的有两件事,一是他人生的最初三年能够生活在路易十四时代,另一件则是他能够和伏尔泰(1694-1778)生活在同一个时代。伏尔泰被他的传记作者、英国作家托马斯·卡莱尔称为“迄今所知最富有的文人”——并且断言“他从著作中没有获得什么钱,但凭借漂亮的理财能力却积累了一宗可观的财产”。1761年,伏尔泰在写给银行家友人的信中也自诩道:“我生来相当贫穷,却又投身于一个乞丐的行当——在纸上涂涂写写,即让-雅克·卢梭的行当,而现在我拥有两座庄园,两栋漂亮的房子,每年7万锂的收入,手头还有20万锂现金,以及一些来自王公的馈赠,我克制自己不去数有多少。”据说伏尔泰临死之前,他的年收入是40,000塔勒(银币),总资产在法国可入富豪榜单(一说可进入前20名)。

研究者普遍认为,在18世纪思想家当中,伏尔泰与亚当·斯密贡献最为卓著。后者被誉为“现代经济学之父”,而伏尔泰的贡献主要在于尽其所能破除世人对商人及商业的偏见,并预言贵族的没落和商业社会的兴起乃是人类文明进展的必然结果。尽管作为商人,伏尔泰不乏为人诟病之处——为追债屡屡与人对簿公堂——但他在经济思想领域的探索和商业实践所取得的成就,使得他无愧于“高贵的商人”这一称号。

1

伏尔泰于1694年11月21日出生在巴黎,次日在教堂洗礼并被取名为佛朗索瓦-马利·阿鲁埃。伏尔泰的母亲玛丽-玛格丽特·多玛是巴黎高等法院书记官之女,他的父亲佛朗索瓦·阿鲁埃则是国王顾问、巴黎夏特莱公证人。据历史学家考证,伏尔泰的先祖在15-16世纪是普瓦图省的皮革商。伏尔泰的祖父于1625年迁到巴黎开设一家呢绒和丝绸商店,并迎娶一位呢绒富商之女为妻,这使他拥有足够财力在1675年为其子(即伏尔泰之父老阿鲁埃)购得夏特莱公证人的职位——在当时这是身份和地位的象征。公证人制度初创于意大利,大约在12世纪后期自意大利传入法国南部城市,之后遍及法国全境。1270年,国王路易九世在其处理司法事务的巴黎夏特莱宫任命60名公证人,此后巴黎公证人一直在夏特莱执业,并被称为“夏特莱公证人”。

老阿鲁埃为人低调,做事谨严,擅长交际,是典型的资产阶级代表人物——巴尔扎克1840年在《公证人》一书中对这类人物有极为精彩的刻画。其长子阿尔芒的教父是黎塞留公爵,教母是圣-西蒙公爵夫人,公证人老阿鲁埃的影响力可见一斑。后世学者普遍认为伏尔泰不仅继承了其父的高智商和精明的理财之道,也继承了老阿鲁埃担任公证人时积累的人脉——这两者都是伏尔泰成功的重要因素,缺一不可。

1710-1720年代,由于写诗影射宫廷淫乱,伏尔泰被摄政王两度投入巴士底狱,后来又被驱逐出境,流亡英国,但想不到这一机缘巧合却成为他人生的一大转折,让他从此走上富兰克林所说的“财富之路”——到达伦敦的第一天,伏尔泰赶到银行取钱,结果却发现那家银行倒闭,而他的好友博林布鲁克恰好又外出度假——日后他在给好友梯尔奥(Thieriot)的信中说:“我当时身无分文,重流感又把我病得死去活来。我简直近乎绝望。”在他走投无路之时,他幸好遇上丝绸商人法肯纳(Fawkener),由此获救,与后者的谈话也从根本上改变了他对商业和商人的看法。

伏尔泰第一次成功的商业营销是在英国预售他的剧作《亨利亚特》四开精装本。由于担心销路不畅,之前他曾写信给英国著名作家斯威夫特:“我能否请求你,运用你在爱尔兰的信誉,替我介绍几个《亨利亚特》的预约者。它完成已久,只因乏人赞助而迄未出版。”但结果出乎意料:这次的买卖大获成功,预订本悉数售完。伏尔泰本人在掘得人生第一桶金后也发现:财富乃是个人独立自由的重要保障,而致富之道也并不玄妙——以他的智商和才能,可谓易如反掌。

伏尔泰喜欢交友,为人仗义,善于经营关系,在英国上流知识分子中很受欢迎,例如诗人蒲伯和汤姆森,哲学家贝克莱和科学家哈维等,皆乐意与之往还。居留伦敦期间,伏尔泰获邀参加牛顿葬礼,随后采访牛顿侄女康杜特夫人,而关于牛顿在苹果树下发现万有引力的故事也由此不胫而走。当时的伦敦充满投机氛围,尤其是名噪一时的南海公司泡沫事件,累及千家万户,其中不乏笛福、牛顿这样的“明智之士”——据说牛顿的名言是 “我能计算出天体的运行轨迹,却难以预料到人们如此疯狂”。这一事件令伏尔泰深刻领悟到,钱财是哲学家的宝藏,也是他化解命运波动性的护身符。于是此后他便努力运用个人才智去深入研究商业和金融,着力构建政商关系网,并因此而获得巨额报酬。

1729年初,回到巴黎之后,伏尔泰结识了两位大金融家帕里斯(Paris)兄弟,他们奉劝伏尔泰利用他父亲的遗产作些投资。与此同时,伏尔泰又成功地收回一些欠款,积累起一小笔财富,于是将其悉数投入法国财政总监勒佩尔蒂耶-德福尔设立的政府公债彩票中。伏尔泰在这场投机中大发横财,这也是他原始积累的真正起点。照传记作家的说法,此时“他的皮包中装满合同、汇票、期票、国家的债券。要在一个文人的皮包中寻到这么多的这类文件当然是不容易的。”更令伏尔泰喜出望外的是,由于他在英国取得的名誉和声望,法国摄政王奥尔良公爵尽释前仇,决定奖给他一笔高达两万法郎的“年金”,俾使其“无经济方面的后顾之忧”。

很显然,伏尔泰并不是一个甘愿让资金“沉睡”之人。在巴黎稍作考察后,他立即将彩票投机及历年积累所得的巨款投入到商业贸易中,以求获利更多。他首先从事的是“巴巴里贸易”,即通过商业代理人将北非的小麦贩卖到价格更高的西班牙和意大利,这桩贸易利润相当丰厚。此外,他还通过权贵家族牵线搭桥,参与西班牙加的斯港转口贸易。法国商人在这一港口以法属殖民地如圣多米尼克出产的可可、糖、烟草等商品,交换来自秘鲁或墨西哥的黄金、白银——据说伏尔泰从加的斯贸易中获得了超过百分之三十的收益。

上述贸易收益高,但风险也大,海难事故和代理人的操作失误,都会给伏尔泰造成损失。但帕里斯兄弟的军需供应生意则安然无虞。从1734年起,伏尔泰将自己的资金委托给他们全权打理,参与向军队供应草料、呢绒、粮食等军需品,收益不菲。当然,与商贸收益相比,伏尔泰更钟意于彩票、奖券之类的“意外之财”。某一次,洛林公爵发行类似政府公债的奖券,他第一时间赶去购买。听说非洛林当地居民无权购买,他急中生智地回答:“我名叫阿鲁埃(Arouet),洛林就有个叫阿鲁埃(Haroué)的村庄!”——当地人无言以对,只能眼睁睁地看着他把奖券买走。可见伏尔泰的商业天赋,丝毫也不亚于其文学才能。除此之外,他还擅长推销术,像推销自己的作品一样,推销自家工厂里的产品:他开办织造丝袜的工厂,把第一双产成品寄给旭阿索公爵夫人。为此他竟不惜动用自己的诗歌作诱饵,也可算是一种“有文化品味”的推销术。

值得一提的是,伏尔泰一向鄙视那些以欺瞒手法逃税之人,认为“手段卑劣、人格低下”,而他本人,则更擅长钻“政策的空子”。1758年,伏尔泰以外甥女丹尼斯夫人的名义购买边陲小镇费尔奈,因为她是一个小贵族的遗孀,可以享有免税特权。伏尔泰以此为借口,提出免除地产交易税、兵役税、十一税等各类税赋。兹事体大,当地官员不敢定夺最终,乃提交到巴黎高等法院。结果在权臣舒瓦瑟尔公爵和蓬巴杜夫人的调停之下,伏尔泰竟然如愿以偿——由此可见,拥有惊人的人际关系网络、特别是保持与上流权贵的密切往来,是伏尔泰商业成功的另一大奥秘,尽管他自己他从来不愿承认,甚至时常刻意加以隐瞒。他本人的说法是——他一直在追求财务自由,以至于不择手段,因为他深信:没有财务的自由,就没有精神的自由。

1760年代,伏尔泰年收入高达7万锂——考虑到巴黎熟练工人一年的收入至多不过300锂,可见他已厕身巨富的行列。与夏特莱夫人私奔至西雷城堡后,他花费巨资修缮府邸,扩充化学实验室,据说仅购置科学实验仪器一项,花费便高达数万法郎,令到访的法兰西学院院士莫佩尔蒂等人瞠目结舌。当然,伏尔泰生性乐善好施,尤喜奖掖后进,在此方面支出亦不在少数。比如友人狄德罗主持出版《百科全书》,由于作者权益得不到认可且缺乏有效的版权保护,20余年辛劳只获得区区8万锂回报,一家人生活拮据。伏尔泰一直为狄德罗等启蒙文人的遭遇打抱不平,并慷慨相助。而他在文坛获得的声望反过来对他的商业活动也有助推作用,可谓相得益彰。1750年,应国王腓特烈大帝之邀,前往普鲁士宫廷担任“侍臣”,很大程度上便与此有关。

2

尽管腓特烈大帝为表崇敬景仰之心,赐予伏尔泰一笔不菲的年金,但出于商人的本能和爱好,伏尔泰在坚持著述的同时仍“不废生意”,并屡有斩获——直到他与犹太商人赫舍尔(Abraham Hirschel)合谋,试图投机萨克森(Saxon)债券,结果阴谋败露,一无所获,令这位“帝师”名声扫地,并因此而被逐出普鲁士宫廷。

众所周知,尽管伏尔泰十分富有,但是他的财富并非源自他的文学创作——因为他的书总是被盗版,无利可图;他写的戏剧的确能挣钱,但他通常以之赈济贫穷的演员。他真正感兴趣的是类似今日华尔街金融大鳄操弄的投资组合,因此在听说一个能有超额利润的投资项目后,他当机立断,决定像当年在巴黎一样故伎重演。

根据《德累斯顿条约》(Treaty of Dresden),萨克森财政部必须使用黄金向普鲁士持有萨克森债券的人回购债券。因为这些债券的真正价值远远低于其票面价值,所以这一做法自然会导致投机行为,这令德累斯顿方面大为不快。腓特烈大帝很快便下令禁止其国民进行此类投机。伏尔泰身为宫廷侍臣,经受不住金钱的诱惑,悍然决定以身试法。他在“无忧宫”秘密约见赫舍尔,付给后者一大笔钱——其中一部分是以巴黎银行支票的形式支付,让犹太商人去德累斯顿购买这种债券。然后,伏尔泰打算把这些债券偷运出德累斯顿,带到柏林去兑换成黄金。出于一贯的商业谨慎,伏尔泰要求赫舍尔将与债券等值的钻石存放在他的寓所作为担保。事成之后,赫舍尔可以得到35%的佣金。按照伏尔泰的如意算盘,该计划堪称完美。

孰料赫舍尔刚刚动身前往德累斯顿,就有风声说腓特烈大帝已秘密关注此事,于是伏尔泰不免开始为这笔投资忧心忡忡。几个星期之后,他收到赫舍尔一封含混不清的信函,令他益发焦虑不安。他咨询柏林的银行家,后者暗示说有可能出现一些“非常不妙”的情况。伏尔泰遂决定通知法国银行方面拒绝兑现他的支票,而这又迫使赫舍尔从德累斯顿连夜无功而返。双方发生争执——伏尔泰找到这个胆敢欺骗他的犹太人,宣称要将他勒死,以泄心头之恨。赫舍尔则指控伏尔泰用赝品替换了他质押的钻石。

事实上,出于自保,伏尔泰和赫舍尔双方在这一事件上都先是讳莫如深、随后又大撒其谎。真相被揭露后,腓特烈大帝极为恼火:赫舍尔曾经多次秘密前往无忧宫——他和伏尔泰几乎就是在国王眼皮底下阴谋策划。当赫舍尔告诉伏尔泰潜在的风险时,伏尔泰诱导赫舍尔,使之相信腓特烈大帝并不反对这项计划;他甚至暗示,如果这次投资成功的话,赫舍尔有可能成为宫廷御用珠宝商。最终,法院宣布了判决:伏尔泰可以拿回自己的钱;如果赫舍尔能够证明伏尔泰偷换了他抵押的钻石,他可以提出新的诉讼(赫舍尔后来并没有提起诉讼)。因为藐视法庭,赫舍尔还被象征性地处以罚款。

伏尔泰在事后给大帝写了一封长信,其大意是:他从来都没有想过要购买萨克森债券;大部分人都买过,但是伏尔泰发现这一行为误国误民,于是便拒绝了这种投机活动。为什么所有人都敌视他这个不幸的外国人、一个生着重病的孤独老人、一个一心只想陪伴国王的可怜之人呢?他一点都不想发起这次诉讼,但是他必须保住这一大笔钱,因为他“需要这笔钱来保住他在巴黎的房产”。为了求得宽宥,他声称他的生命,他的感情,他的思想都是为了这位伟大的国王而存在的——只是想到他不能令这位国王失望,他才能忍受疾病的折磨。最后,他恳求国王陛下能够怜悯一下他的悲惨遭遇,并能善待他“一如从前”。

或许真的被真情打动,也可能国王另有深意。总之在这之后,君臣迅速“重归于好”。腓特烈大帝邀请伏尔泰前往波茨坦,后者回复说他病情严重,无法前往。实际上,伏尔泰之所以不愿离开柏林,只是因为金钱再次拖住了这个“财迷”的后腿——他在普鲁士三年期间各类投资巨大,一定要等到能想办法把这些钱全部带走,他才愿意离开。据考证,他在临行前的几周内内,几乎所有的书信都是写给银行家和商人的商业信函。

赫舍尔事件堪称是伏尔泰人生的最大污点,伏尔泰在这个事件中的行为绝非像他在“陈情表”中宣称的那样无可指责,他由于这件事而声名狼藉,甚至因此被迫离开腓特烈大帝宫廷。值得注意的是,普鲁士之行,是伏尔泰的人生转折点,其理财方式亦随之发生了改变。该事件之后,尽管有迹象表明伏尔泰仍然参与美洲贸易,并仍然持有印度公司的股票,但其主要收入来源已变为放债而得的利息,他本人也晋身为“食利阶层”——也许伏尔泰真诚地相信自己命不久矣(他自幼体弱多病),要么就是出于商人的精明狡黠——他在几十年里成功地假扮气若游丝、奄奄一息之状,导致许多债台高筑的没落贵族将他当作最理想的放债人(人死则债务也一笔勾销)。符登堡公爵以超过10%的利率共向他借得50多万锂,帕拉丁选侯则向他借得20多万锂。事实上,由于伏尔泰的长寿(年过八旬),他们归还的利息最终大多远超本金,最多的甚至高达本金的四倍。晚年伏尔泰在书信中曾总结一生,坦承被放逐海外为年轻时代最大的遗憾,而他却因流放英国的见闻,爱上了经商与金钱,在经济上收获颇丰——这或许也多少弥补了他心理上的缺憾,并给他的不幸岁月带来了一丝慰藉。照卡莱尔的说法,伏尔泰在欧洲各大银行都有存款,俾使流放该地时“仍有面包可吃”,庶几可免冻馁之患,堪称智者云云。

3

从腓特烈大帝宫廷返回法国后,购买费尔奈标志着伏尔泰生命历程的一个新阶段,由此他的投资方式又一次发生了转变。伏尔泰很清醒地意识到,农村的革新发展绝不可能依靠贫困的小生产者。在这个贫穷、封闭、偏远的乡村里,拥有大量商业资本、有能力从事经济开发的唯有他一人。出于一种贵族责任感(noblesse oblige),从此之后,他的钱不单单投入金融业和海外贸易,也部分投入到实体经济,用于发展费尔奈的农业和手工业——包括修建排水沟渠网,将沼泽排干以扩大耕地面积,等等。伏尔泰从这些农事活动中获得莫大的精神享受:他并不满足于从书房观看农庄的工作,相反,他仿效中国皇帝的春耕,给自己设置了一块自留地,亲自耕种,以期成为名副其实的“哲学王”。

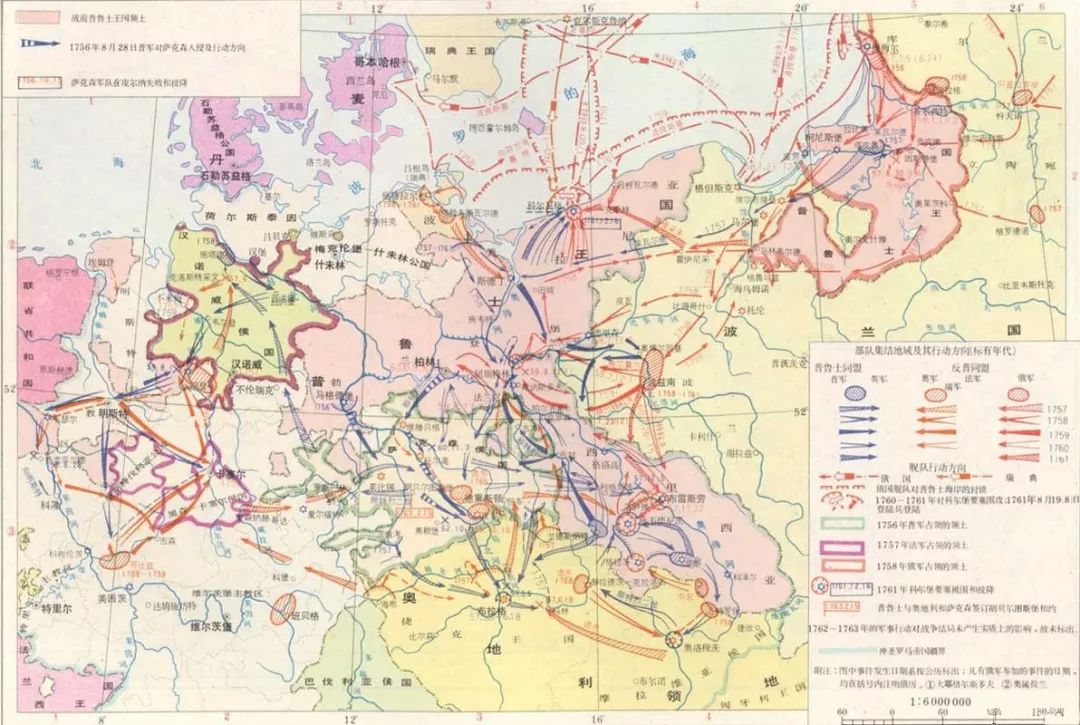

在兴办农田水利方面,伏尔泰明显受到他的老东家腓特烈大帝(二人在分开以后,友谊反而日益加深)。西里西亚战争和七年战争之后,在所有参战的欧洲大陆国家中,普鲁士是唯一一个在战后得到战争赔偿的国家。腓特烈大帝得到足以再次发动战争的赔偿金,但他幡然悔悟,决定将这笔钱全部被用于恢复国民经济和民生保障。于是他首先着手解决勃兰登堡(Brandenburg)地区土地沙化问题,下令只要能够种植灌木或树木的地方皆要播种,凡是能够开垦农田的地方,一定要垦荒。大帝亲自执掌农业部门:在丰收的年份,政府会开办市场便利农民买卖交易;欠收的年份,政府会帮助农民共渡时艰——而所谓的政府,其实就是腓特烈大帝本人。他不允许破坏农田(在神圣罗马帝国的其它地方,这种事情时有发生),并且允许农民继承祖业和农田。总之,当时在整个欧洲大陆,无论身居何处,农民都是最受压迫的阶层,腓特烈大帝却竭尽所能地帮助农民。这一点令伏尔泰印象深刻,也激发了他本人强烈的同情心。

与腓特烈大帝单一的“重农主义”政策不同,作为有据可查的第一个将“industrie”视为一个经济部门、为之赋予“工业”含义的人,伏尔泰深知工业对国民财富的意义。为了美化费尔奈,伏尔泰出资在通往日内瓦的大道两旁种植树木两万株,并建立学校、医院、集市以及蓄水池和喷泉等公共设施。根据他日后的估算,他在费尔奈的总投资约占他财富总额的十分之一,而受益则远远低于投资。这位鼎鼎大名的“精致的利己主义者”居然做出损己利人之事,令人大跌眼镜。对此,伏尔泰曾半坦诚半自嘲地解释说:“我做的一切都是出于纯粹的虚荣心。”但是“虚荣心”一词显然不足以概括伏尔泰的全部动机。与一般穷困潦倒、习惯于纸上谈兵的文人不同,坐享巨额财富带来的自由、安全和稳定生活,伏尔泰能够自由地思考、自由地写作和传播自己的思想,但他并不甘心只做一个享誉欧洲的文人作家和启蒙哲人。在伏尔泰的眼中,真正的哲人应“关照穷人并使他们变得富裕”,并“懂得让居民变得更加幸福”。这是他平生的商业理念,也是他的信仰。

4

正如伏尔泰本人所说,旅居英伦的见闻堪称是他终身的财富。伦敦给他印象最深刻的是股票交易所的景象,那里贵族、牧师、律师、商人、农民都可以在同一个屋顶下进行买卖交易;同时各种宗教也可以相互容忍并存,法庭的审判也远比法国来得公正。伏尔泰把所有这些见闻用一种新体裁写成《哲学通信》一书。书中宣扬的观点是:商业使公民富裕,公民富裕使国家强大,国家强大则可保证公民自由。在伏尔泰看来,这就是英国的法律和政府的高明之处。在这里,个人自由、财富增长、法治精神是相辅相成的。那些普通的英国人“生活得自由而富足”——恰如伊恩·布鲁玛在《伏尔泰的椰子:欧洲的英国文化热》中所说,“在这里艺术被尊崇,被奖励,人们生活的位置有所不同,但除了德行有异,人与人之间再无任何不同”。由此看来,伏尔泰眼中的英国,倒真有几分人间乐土的味道。伏尔泰也因此由衷地发问:为什么世界不能都像英国? 也就是说,为什么保障英国自由的这种法律不能被其他国家所采纳? 这仿佛是在问:椰子能够在印度结果,为什么不能在罗马成熟? 作为欧洲反封建专制的“急先锋”,伏尔泰认为商业的兴起能极大地冲击固化的世袭等级制度,形成动态竞争的晋升机制,从而实现社会阶层和地位的自由流动。那些挥霍无度、不事生产的王公贵族最终会走向没落,而勤勉智慧的中等阶层(尤其是商人)社会地位会上升,并成为国家的主导力量。

在名著《路易十四时代》(1751)中,伏尔泰对号称“法国重商主义之父”的科尔贝推崇备至,称赞他为路易十四的“治国良相”,因为此人有“惊人的理财本领”,在减免人头税的同时还能增加御库收入。他认为科尔贝能做到这点,关键在于他把握了国民致富的要津:努力发展农工商业,尤其是制造业和对外贸易。与之相反的如同时代的土耳其政府,似乎从未想到靠工业和贸易发财致富,结果只能采取卑劣的专制和恐怖手段,试图通过没收官民私产,来增加御库收入。

通过考察历史,伏尔泰还发现,商业不仅不会败坏道德人心,相反具有促动作用。例如路易十五上台之初,摄政王奥尔良公爵启用英国银行家约翰·劳在法国推行新的财政税收制度,用集股的办法来开办大公司,竟然产生了意想不到的效果:“人们疯狂地投身股票交易,人的贪婪在这种诱饵的刺激下变得如此普遍,以至后来如果谁还谈什么冉森教派,什么教皇喻旨,就一个听众都找不到了。”如同亚当·斯密在《道德情操论》(1759)中论述的那样,伏尔泰也发现通过商业致富以后,“仓廪实而知礼节”,商人往往乐意回报社会,比如“伦敦一个名叫格雷沙姆的普通商人……曾出资建造了伦敦交易所和一所学校。另外好几个公民建了医院和学校。平凡的个人在那时作出了现代国王们在政事顺利时才做得到的事情”。

这也是伏尔泰毕生秉持的信念:一旦一国公民享有法治之下的自由,便能极大地推动商业兴旺、财富丰裕以及国家强盛。因为法治之下的自由使人们的自爱心和敛财欲得到合理释放,进而极大地鼓舞人们的勤勉与创造力,结果必然导致国民财富日趋丰厚。伏尔泰以英国和意大利的历史为证:14世纪,在意大利的一些“美丽的商业城市”如佛罗伦萨和威尼斯,人们凭借自由的环境经商致富,富裕和自由又极大地激发了人们的天才、鼓舞了人们的勇气;这反过来又使人们变得更加富有。同样,在17世纪的英国,人们“热爱那种只以法律为准绳的真正自由”,结果他们由原来默默无闻的民族跃升为一个以贸易和富裕著称的“强盛的民族”。可见,通过阐述其社会思想,伏尔泰“使历史卸下了尚古主义的重负”,从而有效地塑造了18世纪的时代精神,即理性主义和商业文明观,并由此建立起社会进步、理性、法律与自由之间的内在逻辑关系:社会最终会不断走向进步,因为人们普遍拥有理性,知道什么样的法律既可维护自爱之心所要求的生命与财产安全,又能维护社会的正义与秩序——由此即可以实现“法治之下的自由”。

伏尔泰的商业观与时人相比,颇多独特见解,比如他对“奢侈”的认识。针对卢梭等人对奢侈生活方式的敌视,以及当时西欧各国流行已久的“禁奢法”,伏尔泰进行了猛烈的抨击。这种法律,从原则上侵犯了人们的自由,从实践上挫伤了人们勤勉、创造的热情,不仅压制了物质文明的发展,更阻碍了精神文明的繁荣。他的观点是:在古代,“雅典的奢侈培养了种种伟大人物”,而斯巴达的简朴和贫困只不过培养了“几个少得可怜的军事家”。

为阐明这一论点,他举例说,1691-1692年前后,法国财政十分紊乱,大部分人把国家财源枯竭归咎于路易十四铺张浪费,在建筑、艺术和娱乐方面耗费过大。对此,伏尔泰反驳道,“事实恰恰与此相反。正是这些促进工业发展的花费,使国家富裕起来”——造成当时国库亏空的不是奢侈而是战争。他接着论证说,既然人人都热爱奢侈,人们为了享受生活就必须聚敛财富,为了财富最大化就必须勤奋努力,结果自然造成社会财富不断增加、人人皆大欢喜的局面。由此伏尔泰发现,奢侈的确是补救财富分配不均的一个有效手段:富人在购买奢侈品和享受舒适生活时,直接为劳动者提供了谋生之道。与此同时,富人们在购买奢侈品时缴纳的高额消费税,又为财富的再分配做出了间接贡献。正如旅居英国的荷兰作家伯纳德·曼德维尔在《蜜蜂的寓言》(1714)中所言,个人恶德往往能成就社会公利,伏尔泰也断言,“贫穷必须为富裕工作,以便有一天变得富裕”。

一言以蔽之,伏尔泰的商业文明观可以概述为以下三个方面:首先,他认为自由与商业互为依存相互推进;其次,他相信个人的欲求无意识地与公共利益合二为一;最后,他坚信商业和奢侈能够使人类社会迈向文明,并最终推翻专制制度。上述思想(包括他本人的实践)对18世纪法国经济学家如魁奈(Francois Quesnay)和萨依(Jean-Baptiste Say),以及苏格兰启蒙思想家如休谟和斯密等人皆产生了直接影响——他日后被尊称为“高贵的商人”,原因或许正在于此。

(杨靖,南京师范大学外国语学院教授。)

原标题:《“高贵的商人”伏尔泰》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司