- +1

种族、免疫资本与权力:瘟疫之下新奥尔良的艰难岁月

本文作者Kathryn Olivarius为斯坦福大学历史系助理教授,牛津大学哲学博士,主要研究领域为内战前美国南部、加勒比海地区、奴隶制以及疾病史。本文是AHR Online(《美国历史评论》电子版)的首篇文章,经作者授权,由武汉大学历史学院徐言翻译,杜华校对。本文原题“Immunity, Cpital, and Power in Antebellum New Orleans”,现标题为编者所拟。

如今,在纸质文章和书评之外,学术出版物也越来越要求数字化的内容。多数时候,这种内容仅仅是印刷品的数字化,AHR也不例外。

然而,数字化的内容可以做的比简单复制要多,它还能为印刷品提供补充。当许多历史工作要涉及大量图像档案的时候,情况尤其如此。一篇典型的AHR文章也许会有2-3幅插图。这些图像可以丰富文章,但很少作为阐述的中心。然而,目前一家具有奉献精神的网站已经和杂志社进行合作,为在AHR上额外刊登以图像档案为中心的文章提供可能。并且,在可预见的未来,这种设置可以使学者们更加容易和广泛地刊登文章。那些对这种数字化的补充感兴趣的人,也许会在接下来对纸质文章作更加深入的研究。

作为对AHR的特殊数字化补充的开始,我们刊登斯坦福大学Kathryn Olivarius的图像短文,这篇短文是她在2019年4月的文章《内战前新奥尔良的免疫力、资本和权力》以及她在AHR的访谈的姊妹篇。Olivarius认为,19世纪的新奥尔良,沼泽丛生,在时人看来,有些人可以适应黄热病,在经历这种经历由蚊虫传播的疾病后能存活下来, 这足以表明,前往那里谋生是一种有计划的冒险行为。这些付出健康的白人将此看作一次有价值的投资,他们因此有资格去追逐奴隶制资本主义下的经济利益。

在1803年冬季,购买路易斯安那的消息震惊了美国。随着阿拉巴马、路易斯安那、密西西比和德克萨斯这些未来的州被美国控制,野心勃勃的白人移民们开始梦想通过经营糖和棉花,在那里获得起加勒比群岛式的巨额财富。新奥尔良是其中最大的收获:作为一个重要的军事和贸易港口,它为整个密西西比河谷的富人们充当“西部大商场”的角色。

从购买路易斯安那到内战爆发,至少50万白人移居新奥尔良,使这座城市成为仅次于纽约的第二大移民目的地和美国最大的城市之一。此外,成百上千黑人奴隶被强制运往新奥尔良,在这个全国最大的奴隶市场中交易。他们在亚热带闷热的阳光下采摘棉花、砍甘蔗,使下南部地区(Deep South)的白人种植园主、金融家和商人成为内战前美国最富裕的一群人。

Edgar Degas, A Cotton Office in New Orleans, 1873. Musée des Beaux-Arts de Pau, France.)

然而,在购买路易斯安那之后,美国人很快就遭遇了在整个19世纪折磨新奥尔良及其腹地的问题:这座城市是一个巨型屠宰场,新移民中有近半数因黄热病可怕地死去。每隔几年,这种灾难都会流行,有时甚至会杀死8%的新奥尔良人,让无数活人成为孤儿寡母。在以德国人和爱尔兰人为主的拥挤社区,近三分之一居民死亡。1853年,大约12000名新奥尔良人死亡(占城市人口的10%),与此同时,更多人死于阿拉巴马的莫尔比(Mobile, Alabama),路易斯安纳的巴吞鲁日(Baton Rouge, Louisiana),密西西比的纳奇兹和维克斯堡(Natchez and Vicksburg, Mississippi)以及德克萨斯的加尔维斯顿(Galveston, Texas),这一年的流行病成为美国历史上最大的灾难之一。美国人的帝国梦为流行病的噩梦所笼罩。

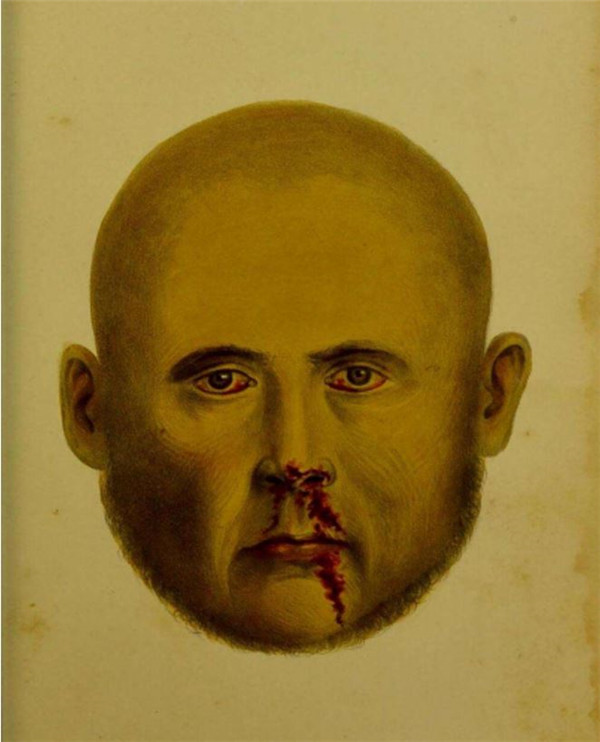

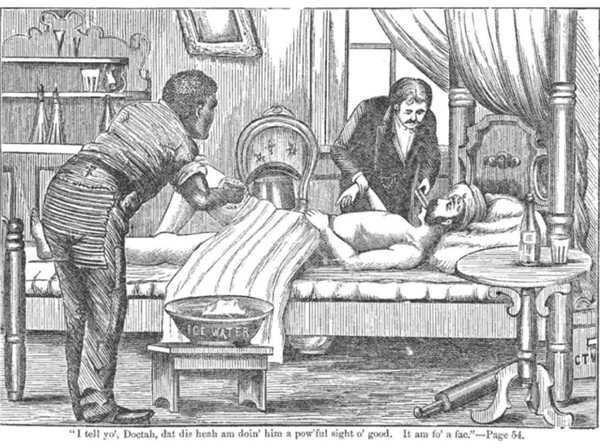

流行性黄热病的爆发需要三个条件:大量蚊子的存在;庞大、极度拥挤且免疫力低下的人群;热带或亚热带的气候。在整个19世纪,黄热病是下南部地区生活中无可避免的一部分,也导致了新奥尔良几乎持续的恐慌。没有治愈的手段,没有疫苗,没有证明疾病传播方式的明确证据,也没有一个令人满意的解释来回答为何有些人被疾病杀死,另一些人却依然健康。而且,患病而死是一种恐怖的死法,患者的眼睛、鼻子和耳朵会渗血,呕吐出部分凝结的血块,粘稠得有些像如咖啡渣。医生们强调,唯一抵御灾祸的方法就是“适应”——得一次黄热病并存活下来。但是“适应”不是一件轻易的事情:一半黄热病患者获得了终生免疫力,而另一半病死了。

面对如此可怕的染病和死亡率,为何移民们还持续前往下南部地区——这个国家所谓的“墓地”?这样一幅死亡图景下的生活又是怎样的?这座城市是如何经受住流行疾病的持续消耗,弥合它造成的创伤,并在如此危急的时刻建立起一套有效的社会和经济体系的呢?

通过一种无形但有效的“免疫资本”系统,从黄热病下存活的事实赋予新移民以合法性,并为他们提供了一种通行证,使其可以进入过去难以抵达的社会、政治和经济权力领域。根据白人至上主义原则,所有白人的地位都高于黑人。然而,当这种结构性的种族主义与“免疫资本”的等级制度融合,那些“适应的市民”,也就是黄热病的幸存者们,就借此夺取了全部的权力,而“未适应的陌生者”,即刚从北方或欧洲移居的穷困白人移民,则在社会和职业的折磨下萎靡不振,并遭到以流行病学为依据的排斥。

对于白人来说,免疫力转化为了经济资本,因为由于所有工作只会提供给那些自称已适应疾病的人。商人们不会跟那些无法提供疾病适应证书的人合作,银行也不会给那些无法证明自己曾在某个特殊年份中幸免于难的人提供贷款。许多移民,尤其是在1830年代大量涌入的爱尔兰和德国移民,都认为他们需要快速而不是逐渐适应环境,因此他们会积极尝试主动患病。讽刺的是,直面灾难是唯一明确的能长久生存和发展的方式,对于那些试图正在棉花厂、商行和批发业寻求事业进步,并希望以此为跳板来获得奴隶和土地的年轻白人男性来说,尤为如此。

即使许多人为获得免疫力而死亡也无大碍,因为还有整船整船的移民来取代死者。一旦不能通过公共卫生手段治愈或阻断黄热病,商业和市政精英们就会宣称疾病造成的死亡可以转变为社会的灵丹妙药,消灭那些虚弱、道德败坏和无价值的人。适应性对于白人移民的生活和未来都至关重要,因为在当地,它被称为财富的“通行证”、“重生”和“公民资格的洗礼仪式”。

对于女性来说,免疫资本在婚姻市场上是很有价值的。求偶的男性会排斥没有适应传染病的女性,因为他们担心这些女性在生孩子之前就过早去世。一位克里奥尔人父亲不会让女儿与未适应传染病的男性说话,唯恐她嫁给这样的人,因为丈夫如果病死,她需要通过冗长的法律程序才能拿回自己的嫁妆。可怕的故事在此时随处可见。在WPA(注:WPA slave narrative,是罗斯福新政时期由联邦作家项目(Federal Writers' Project))发起的对南方前奴隶做的访谈)的故事中,一位来自今天圣马丁教区(St. Martin Parish)的前奴隶奥利维尔·布兰卡德(Olivier Blanchard)回忆说,此前有一位叫柯琳·邦尼(Colene Bonnier)的女性本打算在周日结婚,却在周五患病。她死后很快被埋葬。稍后,当她的身体从地下被挖出重新葬入坟墓时,人们发现她是被活埋的,并且她已经吃掉了“自己的肩膀和手”。根据布兰卡德的描述,她的未婚夫见到尸体后,回家就生了黄热病,并撒手人寰。

在黄热病流行期间,意外埋葬活人的故事在下南部人中颇为流行。由于患者死前常常陷入昏迷,而且死亡时间和葬礼有时甚至仅隔几个小时,在流行病肆虐的混乱时期将患者错诊为死亡是有可能的。许在多新奥尔良的棺材的内侧,都发现了明显的抓痕。

尽管所有人都面临黄热病的威胁,其中最重要的是突发且恐怖的死亡,但适应疾病所带来的潜在巨额回报却只给了白人。支持奴隶制的理论家认为黑人天生能抵御黄热病,这种先天的免疫优势和智力劣势是黑人与生俱来的权利,将他们置于一种天定命运之中,即在下南部地区种植经济作物。这种逻辑进而认为,只有这些免疫的黑人躯体可以安全耕作于充满流行病威胁的空间,为他们的白人主人带来财富和权力。于是,就如同对白人而言,免疫力与公民身份和合法性这样的概念紧密相连,奴隶制则为黑人颠倒了这一逻辑,白人精英们共同创造了一种负面的免疫资本奖赏给黑人:奴隶们越是能长久生存并为他们的主人创造财富,就越是有理由去奴役他们。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司