- +1

厌女症的瘟疫:连巴尔扎克都认为女人过了30岁就不再是女人

【编者按】

《两性:女性学论集》是一本向女性致敬之作,作者安托瓦内特·福克(1936-2014)是法国精神分析学家、女性出版社的创办者,也是女权运动先锋、“妇女解放运动”(M.L.F.,1968)的发起人之一。《两性:女性学论集》收录了安托瓦内特·福克生前关于女性学问题的演讲稿、讲座稿以及访谈材料,值此女神节之际,澎湃新闻经授权刊载其中一篇,是安托瓦内特·福克在1991年有关“厌女症”的演讲稿。

感谢邀请我参加此次研讨会,让我有机会谈一谈这种十分特殊的种族主义。我非常了解这种种族主义,曾几何时,我本人也是它的受害者和见证人;在人类历史和每一个个体成长的历程中,这种种族主义年代久远,并为人们所熟知。在20年前,受害者们才开始挣脱它的桎梏,打破沉默的局面。对于我来说,我已经30多岁了,连巴尔扎克都认为到了这个年纪,女人就不再是女人了。

如果这是一种种族主义,那么在这里和大家讨论的时候,我就会有一种孤立无援的感觉;如果种族主义是对他人快乐的嫉恨,那么厌女症就是种族主义中最糟糕的一种。

厌女症,是最常见的种族主义,因为世界上有一半的人都是它的受害者,这一半人被看成所有人种中的另一个种类,一个被所有人类排除在外、可以随意取笑的“人种”;这一半人是受害者,也是残害自己的刽子手;只要刽子手占了上风,那受害者就会遭人嘲笑——想想《驯悍记》;只要仇恨是非理性的,那受害者就会让人心生恐惧。

这种种族主义仇恨的目标不是某个个体,而是一个庞大的群体,是女人,是女性。但是,感受到这种仇恨的主体既可以是一个女人,也可以是一个男人。

在古希腊语中,仇恨女性的人叫“厌女者”。这个词在16世纪被引入法语,在18世纪得以确立,作为一个词条被收录到《利特雷词典》中。然而,与形成时间距今更近的“种族主义”一词相反,“厌女症”并没有作为一种观念被收录到现代哲学词典中。

为了不对女性产生任何误解,我在这用的是“厌女症”而不是“性别歧视”一词,后者是沿用“种族主义”的构词法而来的新词,由于在60年代女性主义者们使用了这个词,所以1975年它被正式收录到词库中。同年,《及埃法语词典》给这个词下了这样一个定义:

性别歧视:阳性名词,新词。在社会关系中赋予“性”、尤其是男性力比多以重要地位的行为。沿用“种族主义”的构词法而来,用以形容那些认为男性高于女性(或者女性高于男性),并凌驾于另一性别之上的观念。

在“性别歧视”一词中,受害对象可以互换,而这一情况在“厌女症”一词中是不存在的。5年后,在《及埃弗拉马里翁插图常用词典》中,可以读到这样的定义:

性别歧视:阳性名词。指某一种性别的人相对另一种性别的人处于统治地位,尤见于男性对女性。

“厌女症”一词表达了以女性为对象的憎恶。弗洛伊德在其众多文章中,特别是在其《抑制、症状与焦虑》一文中,用该词来描述男女两性对女性特征或阉割的排斥;“厌女症”也指从该词衍生出来的性别歧视,(这些歧视)从对女性(连带对其理想化)的贬损到对女性的谋杀不一而足。

两性差异有其定律,缘由两性构成的二元对立、二元支配的关系模型,以及一方对另一方的仇恨。有人称这种仇恨为种族主义,这是错误的,因为种族的概念是不明确的。(对此)我有一个假说:这种仇恨根植于全人类对不止半数的人的受虐仇恨。不过,若种族真的不存在,那两性也依然存在。这是长久以来根深蒂固且无法回避的一个现实,有人呼吁进行杂交以消除种族隔阂,以杂交实现均质化,消弭异质,减少非对称性竞争,这会导致物种的贫乏,甚至是物种灭绝。人类是有性繁殖的物种,其生存和繁衍取决于这个现实和原则:人生而有两性,也正因为这样才生生不息。

在厌女者笔下,《343宣言》变成了《343荡妇宣言》;且所有人都乐见其成。但假若把“女性”一词换成“阿拉伯人”、“黑人”或“犹太人”,再用“一群笨蛋”来加以修饰,那么,天下人定会群起而攻之为种族歧视。厌女症形成的原因,甚至所有基要主义将它当成终极武器的理由或许如出一辙,即并不在于“女性是什么”,而在于“女性做了什么”。女性拥有男性没有的能力:从男性即父系的精液与女性即母系的卵子结合开始,女性以其特有的身体构造、躯体和情怀来孕育孩子,在个体分化阶段,孕育出会说话、会思考的男孩和女孩。

在仇恨和恐惧之前,“厌女症”的产生源于男性对女性生殖能力的嫉羡。弗洛伊德经过反复考证得出女性无法摆脱对男性的阴茎嫉妒这一结论。然而,在他这唬人的言语之后,是否隐藏着那萦绕在男性心头的对女性的子宫嫉妒?从而产生对子宫的排斥,作为一切权力(“命根子里出权力”,“枪杆子里出权力”,那么,为何不可以是“笔杆子里出权力”)象征的阴茎之树,便在这种子宫嫉妒中生根、茁壮成长。

这个想法在我的脑海中挥之不去,在生我女儿时,这种体会愈发感同身受,几年后,我的这种想法在梅兰妮·克莱因的研究中得到了很好的表述。1968年10月,在与“厌女症”这种最卑鄙的嫉妒形式进行抗争的女性解放运动中,我取得了一定的政治影响力。男性的这种嫉妒,结合极度的自我膨胀以及对两性之一的排斥,一则导致对女性的贬低,二则导致女性非物质性的、脱离现实的理想化以及女性的虚无。而这正是对女性最初的暴力和奴役的根源所在,也是男性所谓的“法则”,即象征秩序。

这种象征法则若不自弃、不自律、不罪己,又如何能将“厌女症”认定为一种犯罪并加以惩戒?象征法则的己罪是让半数人逍遥法外,民主法则应当意识到这种罪恶,对其进行思考和超越。

如果最初的压抑会让作为母亲的女性被低估、被排斥,所有熟悉的事物都要烙上否定(un)的标签,怪怖、无意识、陌生、不可知、不可思议,那么厌女症的存在就几乎是理所当然的。事实上,通过把精神分析学家所说的“压抑”当作女性的精神状态,女性就无法获得自我成长——即心理成熟,就会永远地把女性推到后面,子宫,作为母体(母亲或歇斯底里症患者)就永远被排斥在象征之外,成为不可言说之物,是男人仇恨和恐惧的对象,当她出现在他们或他身边时,她就成了怪物、美杜莎、斯芬克斯。子宫,每个人最熟悉的地方,受孕和孕育生命的地方,变成陌生的、令人不安的、不熟悉的怪怖之处。最熟知的变成了未知,un这个否定的前缀从此阻挡了女性的成长之路:不安、未知、不可思议、无意识等等。

产生性别、基因、身份差异的地方将会成为一种歧视的对象,这种歧视是绝对的、古老的,是一种真正的象征性隔离对象,或者是被排斥、无视平等的对象。

现如今思考这一问题如此之难,是因为我们要对付两种类型的厌女症。一种是持传宗接代观点的人,他们继续利用生育期间双方的分工,利用女性的妊娠期,用生育、生养会说话的新生命来奴役她们,不认可女性生育的价值:两性之间在生育问题上无法消弭的不对称导致了没完没了的歧视和不平等;这种厌女症是人们都熟知的。另一种则是平等的普遍主义者,他们近乎偏执地否认最基本的现实原则——人生而有两性,借此将人类简化为虚假的混合中性体,其特征是雄性的、单性别的、同性别的、自恋的、自我分裂的、不孕的,而且完全是利己主义的。只有一个我别无其他,只有一个神,他是圣父或圣子,只有一种力比多,那就是阴茎力比多。

后一种厌女症带着现代、进步的幌子,更难被识别:就像把婴儿和洗澡水一起倒掉,它把两性差别也和歧视一起抹杀了。以它的逻辑,所有赢得只有男性才能拥有的荣誉、知名度和权利的女性,会立刻成为“男性”(如弗洛伦斯·亚尔托,埃迪特·克勒松)。这是儿子和“女儿子”的现代共和国,最具象征意义的跨性别例证就是“女总理”这一表达方式的出现。

因此,我同你们探讨的,是这种针对女性的憎恨,来自人类当中儿子和“女儿子”对女性的憎恨。

随处可见,一直存在,无论何地何时。在这里,今天,人们侮辱、蔑视、买卖、殴打、强奸、乱伦、蹂躏幼女、少女或妇女,因为她们都是女性。昨晚埃利·威塞尔说:这里说的人们指的是狂热分子,应该把厌女者也算进去。

这是多大的丑闻,就连提到它都让人感到可耻。这是如此极端,以至于我们的民主都对这种处于他们理想中心的集权视而不见。这是普遍的、世界性的,是一个全球性的、持续的野蛮行径,一场计划好的自我毁灭。

最近几年,女权运动不断提醒大家,历史上屠杀女性的事件经常发生,有时候甚至是大规模的,就像过去在欧洲猎杀女巫,在阿拉伯有活埋女婴的传统文化,在印度把妻子架在柴堆上和死去的丈夫一起焚烧,美其名曰对配偶忠贞。然而这并不是古代才有的现象:第三世界某些国家杀害女婴的传统死灰复燃,以及女婴普遍营养不良。不仅如此,在印度,人们焚烧妇女,只要他们认为女方嫁妆太少或嫁妆到得太晚。另外,我们也知道如今仍在实施的割礼,特别是在非洲。而在法国,也有数百万女性实行了割礼(割礼、锁阴)。最后,被家暴妇女救助中心的存在本身和控告强奸案子的数量都向我们证明,在西方工业化程度较高的国家中,女性也不能幸免于难。

无论和平或战争,对女性来说,地球永远是一个危险的地方,随时都有生命危险。在如今这个世纪,我们重视揭露威胁人性的一切恶习,避免破坏土地、破坏海洋、伤害动物和人类,但我们却从不担心对女性的毁灭。

厌女症观察所在1990年揭露了在法国,妇女的自由和平等在各个层次,包括经济、政治、思想和象征层面,受到蔑视。在法国,每天有一名妇女被杀害,仅仅因为她是一名女性,1990年有362名女性被杀害。但是在罪名成立之前,杀人犯们可通过以下方式减轻罪行:宣布凶手是疯子,结果是不用对罪行负责任(“刑法”第六十四条),或者宣布是冲动行为,这样就变得情有可原(可获减刑)。法国每年有4000多名妇女被强奸(其中2/3遭到轮奸)。

今天,相较于父权制的共和国,子权制的共和国已经是民主的全面的进步。但,矛盾的是,女性仍然是子权制的受害者,俄狄浦斯在很多地方都失控了,演化出反俄狄浦斯、弑母、杀怪物、阴茎崇拜和恋己癖。“命根子里出权力”成为了涂鸦者笔下的“操你妈”。那些充满大男子主义的比赛和仪式要么排斥女性,要么用踢足球、斗牛和战争去同化她们。祖鲁人选择把轮奸一名金发碧眼的女性作为成年礼或入伙的仪式。恰恰是一种反种族主义可能会引起一种新的厌女症的肆虐;在“操你妈”(NTM)这句脏话中,用“黑人”“犹太人”“伙伴”取代“你妈”这个词,你就会明白……

在充斥着暴乱、失业和种族主义的郊区,人们对那些移民、被驱逐、被拘禁的女子的痛苦熟视无睹,这与强制让那些关押在集中营的犯人们闭嘴有什么两样。15岁到25岁之间的阿尔及利亚、摩洛哥和突尼斯女孩是被迫自杀这一社会毒瘤影响最严重的群体,她们的自杀率比同龄的法国女孩高两倍,比她们的兄弟高出5倍之多。

从经济的角度来看,尽管有职业平等方面的法律,但对女性的工作权问题上确实存在一定的容忍度。失业率证实了这种歧视的存在:就业人口的失业率为12%;男性就业人口的失业率为8%,而女性却为14%。60%以上的长期失业者都是适龄就业的女性。

女性一直以来都是交易的对象,而且色情行业正蓬勃发展:在有些国家,未成年少女被送去卖淫却没有任何法律制裁这种行为或者保护她们。

女性在经济和社会方面都处于劣势是因为她们的三重生产劳动从未得到肯定:只有女性才能创造的人类财富一直被忽视,不被认可;在和男人平等工作这方面,她们仍处于劣势。

女性在获得知识、价值和权力方面继续遭到歧视。

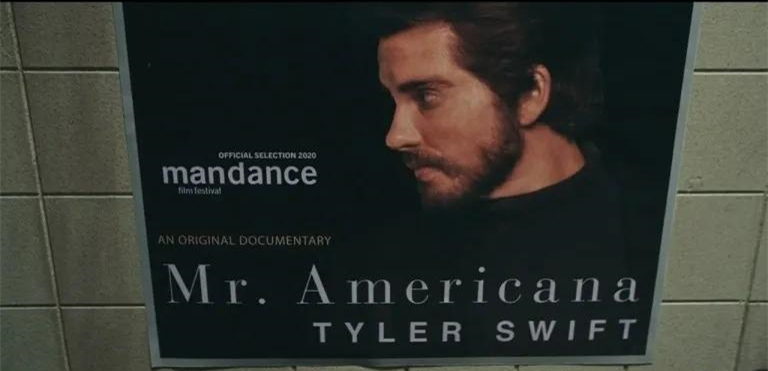

泰勒·斯威夫特新歌The Man的MV截图。MV中,泰勒·斯威夫特的纪录片《美国小姐》海报被改成了《美国先生》,暗指今年的奥斯卡提名中只有男导演,女性在电影行业缺乏代表性

从法律的角度看,即使存在“消除对妇女一切形式的歧视”这样的联合国公约,而且该公约得到了所有民主国家及众多发展中国家的认可,然而,在1990年,联合国的秘书长仍然表示,对女性而言,世界上哪儿都不存在民主国家或者发达国家。尽管法国也认可了这项公约,但从1983年以来,它也只做了一些谨小慎微、如果不说是畏手畏脚的改革。在女性身份危机时期,反厌女症法(如同反种族歧视法)的缺失,将妇女又送回到面临死亡的现实。厌女症的说法一直遭到否认;人们一直拒绝承认厌恶女人是一种罪,似乎在女性相关的问题上,人们不敢惩罚男人。在刑法改革中,我们一般用“强”“弱”,以及“反人道的犯罪”这样的措辞,尽管如此,在3/4的案例中,施暴者都是男人,而受害者是女人。这种犯罪行为一直没有被命名,所以这种罪不存在,就像之前的强奸罪一样。只要没有命名,那这种罪就可以被否认。法律的作用并不只有惩罚:还有命名、指认和确认。法律应该打破沉默,停止对罪名的否认,给出一个说法。民主的以及使民主化的法律还应引导人思考。

区分性别,让女性获得一种专有的权利,这不仅需要反歧视,还要推进民主化。

从意识形态和文化层面看,在追求出镜、追求成名成功的时代,媒体上随处可见“黄金男孩”,不管是在巴里、蒙特还是阿尔及尔,而女性却集体缺席,一文不名、无声无息、不可见、不可触摸。要么就是那些古老的形象卷土重来,母亲或妓女的形象,那些最传统的女性形象。

从象征层面看,宪法序言一直忽视对性别的分类,而大赦国际组织今年已将性别和种族、宗教、信仰一起纳入它的章程。宪法框架存在的这一缺陷,僵化了权利,阻碍了民主化进程和政治的迫切需求。

从政治层面看,1982年,宪法委员会以一种虚伪的平等为由否决了女性配额案,它是造成妇女在政治上代表性不足和不能继续工作的原因之一。

厌女症是人祸,就像对他者的仇视,我们可从四个角度对它进行分析:

——它有地域性、日常性、普遍性的特征:99%的人会不自觉地厌恶女性;

——一些人宣称自己是大男子主义,他们或天真善良,或下流卑鄙,他们无意中说出的话可能会造成巨大的政治和象征影响,常常就是因为一个男人,这种大男子主义就和一种集体信仰联系在了一起:教皇曾经把堕胎比作纳粹主义。

——厌女症通过煽动仇恨从个人传递到群体;

——厌女症随时都有可以成为国家行为,主要表现在:质疑妇女应享有的正当权利,不给予她们“神圣不可剥夺的”公民身份,不将她们写入宪法。

那些揭露厌女丑闻的人成了丑闻,那些攻击这种不合理仇恨的人被视为疯子,那些为维护妇女基本权利而斗争的人被视为耻辱甚至是极端分子。

现在,是时候制止这种摧毁女性的行为了!与厌女症作斗争,这是我们民主人士的责任!

1991年6月7日

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司