- +1

医史新论|黑死病的医学社会史研究

人类对健康和自身发展的追求,使得疾病的研究成为永恒的话题。1348—1351年席卷欧洲的黑死病,夺去了欧洲约三分之一的人口。因而,对黑死病的研究引起国际学术界的普遍关注,目前通论性著作已硕果累累。但是,大多数研究并没有摆脱政治宗教史范畴和地缘中心的思想,主要关注点在于黑死病与西欧政府及教会的互动,且关于疾病本身的性质研究仍旧存在诸多争论。在2004年南丹麦大学中世纪研究中心组织的第28届座谈会上,学者们突破了特定流行病研究的时空限制,全面探讨了黑死病的历史发展以及瘟疫的社会文化形态,于2009年以会议论文集的形式展示了会议成果——《与黑死病同在》(Live with The Black Death)该书从社会和经济的角度重新解读传统观点,并且使用学科交叉的研究方法和“资料多元化”的研究策略,为学术界研究黑死病提供了更好的技术手段。

《与黑死病同在》系统论述了医学社会视野下的黑死病。从源头说起,阐述了黑死病的起源地、发病机制、传播模式(尤其是北欧)、消失原因及对人口、经济和文化造成的影响、社会各阶层回应,以及所影响的建筑和艺术在时空上留下的遗迹。

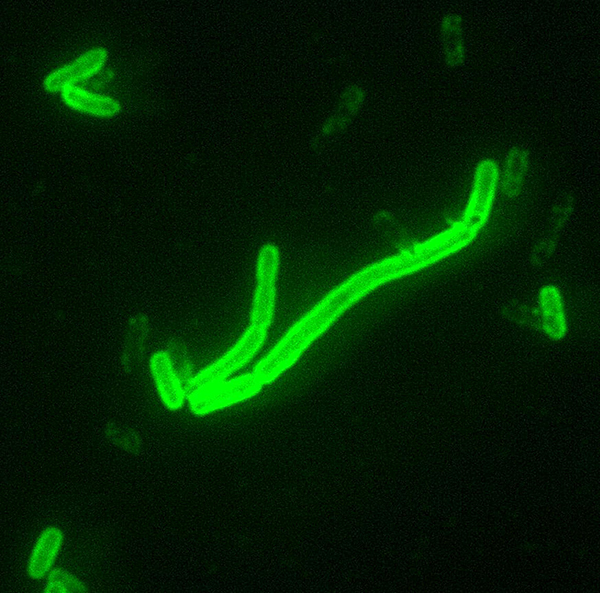

在开篇《瘟疫的出现与消失:仍旧是个谜?》中,彼得·克里斯坦森(Peter Christensen)论述了瘟疫的起源地之争和瘟疫出现与消失的原因。以18世纪为界,之前西方学术界普遍认同黑死病起源于“东方的印度”;在18世纪,学界倾向于接受中国起源说;18世纪过后,“中亚理论”则得到支持。且在控制瘟疫的过程中,出现了国家检疫(Quarntine)立法。针对检疫措施是否有效这一学术争论,作者认为“检疫并非百分之百有效,但这只是当管理不合理的时候”。接着乔治·莫森(Ole Georg Moseng)讨论了瘟疫的发病机制,从欧洲黑鼠的出现、蚤类带菌者及其适应的气候、带菌者的传染效率三个方面,列举了多种蚤类和他们生存的可能性,针对现代瘟疫与中世纪瘟疫是否属同一种疾病的争论,得出两种答案:“中世纪瘟疫与现代瘟疫就是相同的疾病”;“不是同一种疾病,如果‘瘟疫发生在印度’的话”。

对于瘟疫造成的人口学影响和社会经济影响,曼弗雷德·瓦佐尔德(Manfred Vasold)总结道,在1358-1350年瘟疫爆发期内,中欧以及德国大部分乡村并未受到多大影响,大部分城市,如慕尼黑(Munich)、奥格斯堡(Augsburg)、纽伦堡(Nuremberg)等并没有瘟疫出现或者大型埋葬的确切证据。并且黑死病对德国造成的人口减少也远未达到1/3之多,这可能是因为:(1)受14世纪中期饥荒的影响;(2)犹太人被害引起的人口减少。作者提出这样的逻辑顺序:“首先是犹太人被杀,然后是鞭笞者运动,接下来才是黑死病流行”;(3)废弃区(荒村)出现的人口下降并不代表人口死亡,而可能是人口迁移。除了黑死病所造成人口学意义上的影响外,这场流行病对整个欧洲的经济行为也产生巨大影响。罗伯特·布雷德(Robert Braid)批评了单一性经济行为的分析,对比中世纪经济理论和现代经济学原理,反驳了黑死病之后的短暂时间里工资上涨、工人怠工、人口锐减的传统观点,他用历史编纂学的方法阐述了黑死病对劳动力市场的影响,得出黑死病之后实际工资水平并没有大幅度上涨的结论,并提倡我们从精神因素特别是认知心理学的角度,去关注黑死病对经济行为和消费态度造成的文化影响。他指出“经济史学家不仅应该整合人类活动对经济的复杂性影响的研究,也要关注短期的现象,特别是通过分析不同社会、政治、经济背景下的经济模式,来观察经济主体如何对一系列刺激做出反应”。同时,黑死病对社会群体的宗教心理产生的一个重要影响即瘟疫期间的圣徒崇拜,这种虔敬形式反过来也是个体行为或群体意识回应瘟疫爆发的一种表现。德国基尔大学历史学者海因里希·多梅尔(Heinrich Dormeier)研究“瘟疫圣徒(Plague Saints)”,以纽伦堡和吕贝克的圣洛奇教徒崇拜为例,总结出黑死病爆发期间圣徒崇拜产生的经济和社会影响即商业同盟和平信徒的捐赠。

对黑死病的认知也受社会文化背景的影响。莱夫·桑德加特全面总结了中世纪教会权威、科学家(包括占星学者)、作家甚至普通人思想观念中的黑死病,以及面对疾病挑战所做出的各种回应。诗人以神话和隐喻的诗歌描述瘟疫,渲染压抑的效果;科学家和医学者使用占星术与医学手段,将黑死病的爆发归咎于行星会合、地震和火山爆发与腐败的空气,他们提倡饮食合理、生活整洁,灌肠和放血疗法也被推荐使用;普通人则根据谣言建立认知。官方教会认为黑死病是上帝惩罚人类的后果,并“将瘟疫作为一个契机,重复并强化他们对人类的劝导:忏悔罪恶,过虔诚洁净的生活”,圣徒作为上帝与普通民众的调和者出现了,另一特殊宗教团体即“鞭笞者”因迎合了教会的禁欲主张和普通人接触上帝的渴望而受到支持。

域的开拓

《与黑死病同在》涉及一些目前黑死病研究较少关注的领域或问题,具有一定的学术价值和社会现实意义,兹列举其中几点。

第一,政府检疫措施的实际效果。

不少学者认为,黑死病能够被扑灭的原因之一,即在于瘟疫来临之后欧洲许多国家当局采取一系列措施,如检疫、道德立法、制定公共健康法案和社会救济等。而以往研究倾向于只罗列措施,对措施如检疫制度所起到的实际效果很少做分析。

关于检疫的描述众多,“最早的当属威尼斯拉古萨于1377年起草的海洋检疫法……检疫的目的是防止疾病的进入,而非隔离那些已被感染而生病的人”,后来意大利许多城市效法拉古萨和威尼斯进行检疫,如“正在威胁皮斯特罗附近地区的病人应被阻止与皮斯特罗市民交往……否则罚款500便士”等等。事实上检疫措施在有些国家取得成效,在一些国家却根本无效,而我们很少去关注检疫措施是否有效。实际上这一争论对疾病防御的措施具有现实意义,因为若检疫无效,即使投入再大的力量也只是劳民伤财。

安德鲁·B.阿普尔比(Andrew B Appleby)是“检疫并不奏效”观点的支持者。他指出,瘟疫的消失是因为病原体和黑鼠的变异、营养标准和个人卫生的改善、建筑形式的改变,以及人们对疾病免疫力的提升等。检疫措施其实并没有在威尼斯和马赛收到效果,在黑死病之后的几个世纪里,这些城市仍旧遭受大规模的瘟疫。针对城镇当局因为鼠疫的传染性做出的检疫措施,阿普尔比认为这些措施并不能阻止进一步的瘟疫爆发。首先,因为瘟疫是通过鼠类及其身上的蚤类传播给人的,检疫措施对通过跳蚤传播的动物寄生病只能产生很少的影响甚至没有影响。其次,他举出实例证明检疫确实无效。例如:“我记得瘟疫不仅没有从英格兰,而且没有从同时代欧洲所有的国家消失,接下来的1629-1631年肆虐北欧,1647-1652年到西班牙东部和南部,1656-1657进入意大利南部和热那亚,16世纪60年代侵袭法国、英格兰和荷兰的一系列流行病……所有这些似乎都是徒劳的,威尼斯在建立检疫所之后,直到1630年的大流行病期间总共遭受了25次瘟疫大流行。”

然而,阿普尔比的两点理由并非无懈可击。首先,阿普尔比认为黑死病是通过鼠类及其跳蚤传播”,而检疫是隔离疑似有传染病的人,似乎此措施无法阻止动物及其宿主的传播。但是我们仍旧不能确定中世纪的瘟疫与现代瘟疫是不是一回事。乔治·莫森认为“现代瘟疫(Xenopsyllacheopis)通过黑鼠进行传播,中世纪的瘟疫可能是通过人蚤传播,”而印度客蚤的生存温度相对较高,7℃是其底线,其正常繁殖的温度达到20℃以上,北欧的温度低至零下15℃。除了温度的限制外,约瑟夫·P.伯恩(Joseph P Bryne)概括了黑死病不是腺鼠疫的观点:“中世纪人描述的疾病可能不是腺鼠疫;黑死病传染性和传播速度都比腺鼠疫强很多;很少有证据表明,中世纪欧洲存在足够的或者动物宿主的大量死亡;中世纪疫情在地区间的传播速度超过鼠媒的腺鼠疫;已知腺鼠疫的特征无法解释大瘟疫随着时间和地点的变化而呈现毒性降低的现象”。此外,“查勒斯·马丁、巴克特、伊斯克(Eskey)等学者都支持人蚤在某些条件下可以允许瘟疫直接由人传播到人这一观点”。所以限制人的流动很有必要,检疫也变得很有意义。其次,针对阿普尔比列举的实例,我们不能仅仅通过瘟疫爆发的次数来量化和衡量检疫的效果。在一些地区,由于各种原因,比如商业利益、经济原因以及管理不善等,检疫不能被有效实施,所以收效甚微。因为检疫会阻碍一部分人的利益,比如“内陆地区的隔离检疫很难进行管理……它要求一种有效的官僚体制(来确保实施)。卫生组织很快又假设了其他的瘟疫(防护)计划,即对病人的隔离,以及对与病人接触的那些人的检疫、医药管理……提供情报监督体系的间谍网、封闭医院的设计和管理、书信沟通和私人旅游的日常外交策略……”事实上,威尼斯在16世纪50年代制定了详细的瘟疫防御计划之后,直到1630年仅仅爆发了三次较大的瘟疫—1555-1557年瘟疫、1575-1577年瘟疫和1630-1631年瘟疫。马赛防疫工作失败的原因部分就是由于经济原因造成检疫措施的缩水。而且阿普尔比自己也提到“我不是说检疫在长远来看并不重要。”检疫措施能在以后的瘟疫防御中成为一种强制手段,说明它在控制瘟疫的过程中,确实发挥了一定的作用。况且这种全面的限制本身就涉及整个社会的防御,需要强大的人力、物力、财力来支持整个检疫系统的运行。如果管理不善,又怎能保证整个复杂的系统有效运行?

退一步讲,病人和货物的隔绝与检疫都在一定程度上延缓了疫情的传播,“因为40天足以让传染链在任何船只上中断,总归聊胜于无。在心理上,有所作为总比冷漠绝望让人容易接受”。而且,瘟疫的消失不仅仅是通过一种手段就能消失的,需要通过多层次多地区的联合努力,检疫只是整个防御机制中的一个环节。

第二,黑死病之后实际工资水平是否提高。

从逻辑上讲,一次大型社会流行病的爆发所造成的人口急剧下降,如官员死亡、牧师短缺以及普通从业者的死亡,意味着各个行业领域内劳动力的锐减,这种减少相应地会导致工资上涨。“突然,农业劳动力和城镇工人的需求量大增,而且这些人要求支付更高的工资”。这些以往的观点多从人口理论和现代经济理论的角度分析黑死病之后的工资问题。但也有人认为,黑死病之后工人的实际工资水平没有上涨,如“两年内1/3的死亡率是非常高的。不过即便如此,认可这些数据的作者们也认为瘟疫对中世纪的经济没有即时的影响。在短期内并没有发生改变:工资仍维持在最低水平,也就是瘟疫前的水平,物价仍旧居高不下,空白的土地仍旧很快就有了耕作者。仅仅到了13世纪70年代情况才发生变化,工资上涨……”关于黑死病之后工资上涨的记载很多,但关于实际工资水平是否上涨的问题则少有人研究。这主要是由于资料的缺乏和跨学科实践的困难,关于实际工资的测定需要大量的数据,需要与当时的物价水平进行对比,所以研究起来较困难。但是研究实际工资水平有助于我们正确理解农业工人所处的社会地位、对生活的态度等问题。

在国内,关于黑死病之后农业工人工资水平的研究多放在整个工资制度史的范围内,工资水平只是作为研究其他问题的一个前提。王超华的《13—15世纪英格兰农业工人工资与领主自营地》,对黑死病前后农业工人的工资变化与领主自营地的关系做了详细探讨。指出黑死病之后,劳动力大量丧失,劳役地租削弱,工资劳动者的地位逐渐上升。“人口的突然减少,使领主只得采取提高工资的手段来保持劳动力供应”。柴彬的《英国近代早期的劳工工资问题与国家管制》指出黑死病造成劳工工资问题,“当时在英国的广大农村,大量的土地、房舍、家畜都沦为无主之财;同时,由于劳动力奇缺,各地的庄园主被迫大幅提高工资来招募劳役工人,许多原先没有土地或拥有小块土地的农民以及茅舍农等随之成为依靠工资为生的劳动者。这些劳动者时常以离开为由来要挟雇主为他们涨工资”。但是文章多着墨国家管制这一主题,只是将工资上涨作为劳工立法的基础。

而罗伯特·布莱德运用中世纪经济史理论和认知心理学知识,对黑死病之后的社会状况进行了分析,认为黑死病之后工资确实是增长了,但实际工资水平并没有上涨。因为黑死病之后欧洲仍旧处于前产业化时代,我们不能以现代资本主义经济学理论来衡量当时的工资水平。首先,从劳动力的供需关系看,黑死病之后虽然人口减少了,但人口减少意味着对基本生活品的需求减少,消费需求的减少反过来又影响生产规模,生产规模为了适应较低的产品需求,则需要较少的劳动力,劳动力竞争的减弱则抑制工资的上涨。“黑死病既杀死了需求者,也杀死了供给者,但总的来说短期内对某地的物资供给(包括货币)没有影响。而且瘟疫杀死了需要购买某些商品和服务的人,导致对他们的需求和短期价格的下降。”其次,如果物价也在同时上涨,则可能与工资增长相抵消。就如我们现在工资水平上涨了一倍,但物价涨了两倍,则相对而言,工资水平并未提高,反而下降。“法国政府更能意识到任何降低工资的尝试必须依赖于限制物价增长的努力,特别是面包、酒、牛肉、鱼、家禽蛋和奶酪”,说明工资水平的测定也需考虑物价上涨的速度。最后,实际工资没有增长可能归结于黑死病之后的劳动法规。1349年瘟疫过后,爱德华三世颁发了《劳工法令》(Ordinance of Laborers),规定合理的工资水平,限制其过分增长。同时政府的法令往往也伴随着限价政策,“卡斯蒂利亚国王在1351年也试图控制工资与物价,直到1369年仍旧在修改这些法规。”这说明物价也在飙升,其增长幅度与物价增长速度仍旧需要我们进一步研究,以测算实际工资是否真正上涨。

第三,对北欧地区的黑死病研究。

北欧国家的黑死病研究较少受到国内外学者关注,主要是因为这些国家留下来的资料较少,“丹麦档案只有一小部分来自中世纪官方文书,可能没有像中世纪西欧其他国家一样较多地保留(有丰富的年代纪资料)。不管是由于君主专制政治———战争、火灾或者其他事故导致官方文书的失传,还是由于丹麦中世纪权威当局长期以来比其他地方更多地使用口头文书”。

因此研究主要借助于其编年史、捐赠书信、土地登记册、墓碑等直接资料,以及家庭税簿、官方文书与许可证等间接资料。如詹森·米达尔(Janken Myrdal)根据1349—1350年欧洲北部的黑死病年代记表格,总结出挪威、丹麦中部等城市曾受到侵袭,而瑞典受到的影响较小。同时关于捐赠和埋葬的死亡记录,可以揭示出欧洲北部的黑死病主要发生在夏末和秋初,并且“比起乡村民众和神职人员,城镇居民和修道士的死亡率更高”。拉尔斯·比斯加特依据捐赠契约、病人遗嘱、国王旅游记录研究丹麦1360—1500年的瘟疫模式:“一些丹麦行会在1495—1496年重新确立了他们的行会章程,这也可以作为瘟疫的一个标志。”其根据1360—1449年每十年甚至每年捐赠契约的数据分布判断丹麦瘟疫所发生的具体年份,而依据教会的讣告和临终弥撒,则反推瘟疫的传播状况。孔德森研究17世纪丹麦瘟疫的流行进程,通过土地数量来估计当地人口,再通过人口数量来计算死亡率,以测量瘟疫的传播情况。同时大量的埋葬记录也被作为瘟疫死亡率的证据。

同时,留存下来的艺术和建筑在时空上相对稳定,也可以作为研究斯堪的纳维亚地区黑死病情况的辅助资料。艾比·尼伯格(Ebbe Nyborg)从考古学角度研究14世纪的建筑遗迹,他指出黑死病之后的半个世纪里建筑活动的减少或中止,不仅仅归因于瘟疫及其带来的资源和劳动力缺乏问题,还归咎于某些灾难,如火灾地震、国王征服与劫掠和设计者的不切实际等。而以死亡为主题的绘画文化也并非黑死病的独特产物,它可能会追溯到“13世纪的神秘主义和与耶稣受难于十字架形象相一致的苦修主义”,到14世纪期间,这种死亡文化发展为一种以“罪感文化”为特征的艺术形式;在斯堪的纳维亚半岛,这种死亡艺术直到16世纪才被人所知,这也表明黑死病在时空上产生的深远影响。

新的研究路径与方法

本书不仅从医学机制和社会文化层面研究了特定时代的黑死病,同时也运用多层次、多维度、多学科的综合分析方法,为我们提供了研究瘟疫的新思路。

第一,“资料多元化”的研究策略。

对于年代纪资料并不丰富的斯堪的纳维亚半岛,瘟疫研究更多需借助上面所提到的边缘性资料(如捐赠、遗嘱、碑文、家庭税簿、书信、许可证、诉讼等)。“特定年代的遗嘱可能被解释为当时社会是否受异常流行病侵袭的标志”,根据官方书信的发布地也可以辨别瘟疫的地理分布,而根据碑文则可以判断受难者的身份及具体死亡日期,对教会捐赠的观察有助于我们研究人们面对流行病的宗教态度和社会心理,另外税簿反映瘟疫期间的人口和政府的经济回应,而许可证与诉讼则映照出瘟疫时期的社会秩序。更有趣的是,“流行病可能与国王和女王去罗马的旅游(分别在1474年和1475年)有关。某种程度上,它意味着国王在国外更安全……”但也需谨慎对待这些资料,因为在瘟疫时代,捐赠和遗嘱往往在主人死之前很久就被拟出,这些文书是私人物件,具有很强的个人主观性,遗嘱和捐赠的内容可以被随意理解。而且“有一个更大的问题,即所涉及的遗嘱通常没有确切的日期”。税簿往往容易因人口的流动而失准,艺术和建筑遗迹所揭示的社会化问题是否具有代表性也需要仔细斟酌。

第二,“方法多样化”的研究手段。

历史上的瘟疫如果仅靠医学实验的手段,恐难得出特定时代疾病的本质;若仅靠历史学的史料编纂技术,更难通过疾病来分析社会状况。因此需要借助多种方法综合研究疾病的本原和映射的社会经济文化。本书运用集体传记学、统计模型等多种方法,研究黑死病期间的特殊社会群体、死亡率、鼠类种群的规模数量以及流行病之间的相互作用等问题。这里仅以集体传记学为例。

“集体传记学是指通过对历史中一群人的生活的研究,对之共同的背景特征的探索。它采用的方法是:先确定一个要研究的范围,然后提出一组相同的问题,如关于生卒、婚姻与家庭、社会出身和继承的经济地位、居住地、个人财富的数量与来源、职业、宗教信仰、任职经历等。通过对这些范围中个人之各种类型信息的并列与组合,通过对重要变量的考察,所要研究的既包括这些变量内在的关联,也包括它们与其他行为或者行为方式的联系。”对于疾病的研究,集体传记学关注的问题超越了对病理机制、死亡率等描述内容的研究,更加关注群体之间相互行为的分析。利用这种方法,可以研究瘟疫过程中出现的特定群体,如圣徒和农民的社会地位与生活状况、牧师的情况等;利用这种方法,可以“追踪一个人死亡期间的某些信息,来粗略估计更多人的死亡时间”;利用这种方法,可以根据一小组神职人员的活动,来判断所在地区神职人员群体的社会活动与相互关系。为了进行相对准确的研究,我们运用集体传记学方法的时候应注意所选取的群体是否具有代表性,所使用的文献资料是否丰富翔实。

第三,“多学科交叉”的研究方法。

动物考古学(Archaeozoology)主要研究的是:古代存在于各个地区的动物种类;复原当时的自然环境;探索古代人与动物的各种关系以及古代人类的某些行为。在鼠疫的研究中,通过考古学和生物学的手段测量研究地区的鼠类及其宿主的生存条件,确定特定年代的鼠群生长环境,进而帮助我们研究在处理鼠疫的过程中人的社会活动。同样,树木年代学是对树木年轮年代的研究,其原理是树木树干的形成层每年都有生长活动,根据年轮的数目可以推测树木年代,而根据年轮的宽窄则可以推测当时的生态气候。在已经过去很久的流行病研究中,其意义在于确定树木的年代、当时社会环境下的气候生态以及建筑活动等,继而判断流行病是否侵袭过某地、什么时候入侵以及病菌与当时的气候是否相适应等问题。心理学对疾病研究也作用甚大,通过社会心理学可以研究人们对重大疾病的社会心理压力和生产生活态度,而认知心理学辅助我们理解流行病期间的特殊经济行为、其过程和针对环境刺激所做的适应。

结语

可以发现,《与黑死病同在》一书在内容上既有继承亦有突破,研究方法跨学科、多角度。总体上文集研究呈现以下特点:

第一,“开拓性”的历史地位。

21世纪伊始,针对西方黑死病开展的全面研究已经呈现繁荣景象,此次会议一方面是对黑死病研究集大成者观点的继承,例如黑死病的成因研究,乔治•莫森继承了乔治·本尼迪克特所提出鼠类身上的跳蚤是黑死病的成因一说,并讨论了多种蚤类及其生存的可能性;詹森·米达尔和孔德森等人则继承了科恩的传染病理论,即黑死病与19世纪的腺鼠疫已不是同一种疾病了,并且添加了来自斯堪的纳维亚的新材料来支持这种理论。另一方面是空间上的开拓性研究。以往的研究偏重于西欧,认为黑死病发难于南部意大利,到英国影响达到最大,结束于气候寒冷的北欧,但学界对北欧关注甚少。本次座谈会对中北欧瘟疫进行专题讨论,例如瓦佐尔德和米达尔分别对1348—1350年中欧与1349—1350年北欧的黑死病进行了继承性研究,而比斯加特和孔德森则比较了14世纪和19世纪丹麦的瘟疫传播模式与进程,其意义在于在黑死病全面性研究的大背景下,更能体现研究的完整性,也为历史学家继续研究黑死病提供一个出路

第二,长时段的比较意识。

关于1348—1351年的黑死病,学界研究资料已汗牛充栋,而19世纪的现代腺鼠疫已经被医学家和史学家所熟悉,但将大流行病放在历史长时段的背景下进行比较则较少受人关注。乔治·莫森从气候和生态环境方面反思19世纪90年代的瘟疫,与克里斯坦森所研究的中世纪黑死病进行对比。莫森指出:“依赖现代瘟疫动态学的基本概念,去区别欧洲中世纪后期和现代早期的流行病,是医学史家必须面临的挑战”。研究北欧的学者们相继列出数据,以分析斯堪的纳维亚半岛黑死病的历史变迁,不仅将各个时段瘟疫的本质、传播方式进行比较分析,也关注同一时段内瘟疫的社会视角,如黑死病和后来瘟疫的流行病学、人口学和经济学影响,而建筑物和绘画艺术则是其长时期影响的产物。对黑死病的研究不仅针对疾病的本质及其社会影响,更要将“人”的主观能动性发挥起来,比斯加特列举了中世纪社会各方面对瘟疫的多种思考、解释和回应,注重“人”的历史意识。

由此可见,我们在研究黑死病的时候,应该把疾病置于社会文化的视野下,分析瘟疫对社会、经济生活造成的历史影响以及对现世的借鉴作用。同时,在研究疾病时,也应具有人文关怀意识,立足当下的医学社会,关怀人类终极的身心健康。

本文原刊于《医疗社会史研究》2016年6月第一期,注释从略。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司