- +1

杨焄︱冒鹤亭、冒效鲁父子与顾太清《东海渔歌》

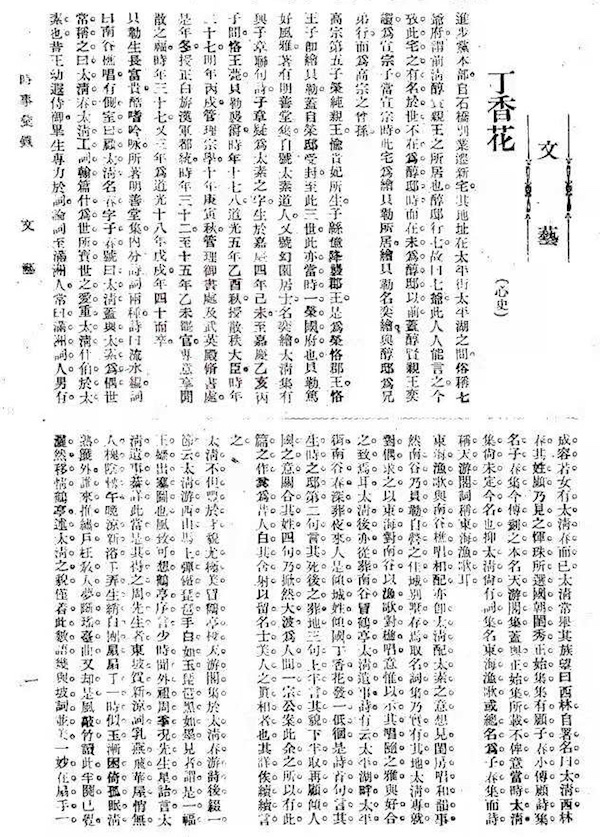

清史名家孟森写过一篇《丁香花》(载1913年《时事汇报》第一期),批驳当时人言籍籍、甚嚣尘上的“丁香花公案”——即发生在嘉、道年间知名诗人龚自珍与清宗室多罗贝勒奕绘的侧室女词人顾太清之间的一段所谓隐秘情史——纯属牵强附会而无中生有。追溯流言的兴起,则源于出生名门且有早慧之誉的冒鹤亭,他写过一组《读太素道人〈明善堂集〉感顾太清遗事辄书六绝句》,其中一首提到“太平湖畔太平街,南谷春深葬夜来。人是倾城姓倾国,丁香花发一低徊”,不仅在自注中指明“太平街”为奕绘、顾太清夫妇府邸之所在,“南谷”则为两人逝世后的合葬之地,而且用“再顾倾人国”的典故点明顾太清的姓氏,同时还暗中关合龚自珍在《己亥杂诗》自注中所说的“忆宣武门内太平湖之丁香花”。在孟森看来,“四句乃掀然大波,为人间一宗公案,此余之所以有此篇之作,冀为昔人白其含射,以留名士美人之真相者”。而在着手校订顾太清所撰《天游阁集》(神州国光社,1910年)时,冒鹤亭还另有一些评点,又隐隐将龚、顾二人牵扯在一起,尽管语焉不详,却同样引人遐想。由于他在该书弁言中声称,“少时闻外祖周季贶先生星诒言太清遗事綦详”,所以孟森在行文之际也不免感到疑惑,这些众口喧腾的逸闻究竟是他“牵合龚集而造为此言”,抑或“为周先生所口授”。《丁香花》一文后被收入《心史丛刊》(大东书局,1936年),孟森在文末又补缀附记,提到冒鹤亭读到此文后曾特意来访,“至太清事迹,冒君谓无以难我,然终信其旧闻为不误,并非由己始倡此言”,可知其所述确实都来自外祖周星诒。虽然一时无法回应孟森提出的诸多质问,但他对这桩名士与佳人间的“风流韵事”依然坚信不疑。

尽管有孟森这样的知名史家挺身而出,竭力辩诬,可是这宗公案并未就此偃旗息鼓。为了迎合普通读者的趣味,曾朴的《孽海花》(真善美书店,1931年)虽屡经修订,可还是在传闻的基础上做了更为轻佻儇薄且荒诞离奇的想象。冒鹤亭为了“订误琐闻”而撰著《孽海花闲话》(连载于1944年《古今》第四十一期至五十期),就直言不讳地指责小说中描摹龚、顾二人遇合相契的情节“写得太猥琐”。他自然也明白创始者其实就是自己,却没料到小说作者居然踵事增华,变本加厉,“唐突至此,我当堕拔舌地狱矣”。仔细寻绎其言,虽然仍坚称龚自珍的某些诗篇“确为太清作”,但直言其中所述“亦不过遐想”,并非流俗所臆想的那般不堪,与此同时还指出另一些令人疑心的诗句其实“别有本事”,“与太清无涉”,和此前固执己见的态度相较,显而易见已经大有回旋缓和的余地了。

冒鹤亭的《孽海花闲话》

最近读到冒鹤亭第三子冒效鲁的著译合集《屠格涅夫论、漫话雄狮——托尔斯泰、浅谈屠格涅夫、叔子诗选与知非杂记》(复旦大学出版社,2019年),其中有一篇《〈孽海花闲话〉与〈东海渔歌〉〈天游阁诗〉》,恰好忆及乃父与此事的关联,可供比勘参证。文中提到,“《孽海花》的先后两个作者金松岑、曾孟朴都是他的好友,而且书中涉及龚定庵与顾太清一段恋爱事,正是他从周季贶那里听来转告杨云史(曾的表弟)才写进小说的”,原来小说中那些绘声绘色的场景就是根据冒鹤亭所述本事加以敷衍铺排而成的。不过冒效鲁随后又郑重强调,此事“是他的口过,不无自悔这是轻薄的蜚语,尽管他是闻诸龚孝拱(定庵之子)的朋友、他的外祖周季贶的”,看来冒鹤亭到了晚年终于幡然醒悟,意识到这不过是厚诬古人的流言,对自己逞臆诬枉的轻狂孟浪颇有悔意。

冒效鲁的著译合集《屠格涅夫论、漫话雄狮——托尔斯泰、浅谈屠格涅夫、叔子诗选与知非杂记》

对“丁香花公案”的以讹传讹和愈演愈烈,冒鹤亭固然难辞其咎,不过顾太清著作早期的刊布流传也不得不归功于他。在为神州国光社铅印本《天游阁集》撰写弁言时,他叙及其友人陈士可曾在厂肆访得顾太清著作的钞本,“凡诗五卷,缺第四卷,词四卷,缺第二卷,中多割裂,盖当时未经写定之本”。其中诗作部分由他精心补订排比,随即交付神州国光社印行。词作部分经他钞校考评以后,又转而托付给同样关注过顾氏著述的词学家况周颐。尽管所缺的第二卷暂时无从寻访,况氏还是钩稽了数篇佚作补入其中,再经过一番补苴隙漏,以《东海渔歌》之名另行付梓(西泠印社,1914年)。况周颐在《东海渔歌序》中坦言,虽久闻顾氏词名几近二十年,但其词集遍寻未得,幸亏冒鹤亭“自温州寄《东海渔歌》来,欹床炳烛,雒诵竟卷,低徊三复而涵咏玩索之”,才终于如愿以偿。而冒效鲁在《〈孽海花闲话〉与〈东海渔歌〉〈天游阁诗〉》中又提到另一些不为人知的隐情:“《东海渔歌》是我父假抄加注寄给况蕙风,付西泠印社木刻活字本印行。这个抄本多少年后才由龙榆生先生归还给我,从中发现况蕙风竟然把顾太清的词擅自窜改,删掉我父所作考订、评语,连书后的跋也据为己作。”他随后还引录其父在1950年所撰写的一则题跋:“况夔笙借此词排印,删改均出其手。又删去眉批,间于词后附其评语。至余所为跋语,乃将‘钝宧’二字改作‘周颐’,则盗名矣。此本当时未寄还,越三十八年乃复见之。”由此可知冒鹤亭当年寄送的那个批校本,非但内容遭到况周颐的删改和攘夺,据此刊印的词集显然已不复其旧貌,而且原件在数十年后才通过龙榆生辗转归还到冒氏手中。

西泠印社活字本《东海渔歌》

说起来,龙榆生与顾太清词作的刊印传播也大有关系,在他主编的《词学季刊》第一卷第二号(民智书局,1933年)上,就根据某个据说遵照原稿迻录的副本,亲手整理发表过《东海渔歌》的第二卷,藉以弥补况周颐校订本的缺憾。而龙榆生与冒鹤亭、冒效鲁也颇有渊源,时相过从。就在1950年,冒氏父子还应约为他收藏的《哀江南图》题诗留念(参见张晖《龙榆生先生年谱》卷五,学林出版社,2001年)。这部递经冒鹤亭钞校眉批和况周颐删改评点的《东海渔歌》,最终经由龙榆生之手而得以物归原主,冥冥之中似自有天意注定。

冒效鲁寄呈龙榆生的诗札

关于此事的始末原委,由冒鹤亭之孙冒怀苏编著的《冒鹤亭先生年谱》(学林出版社,1998年)虽稍有涉及而多存阙谬,如误以为冒鹤亭寄给况周颐的是风雨楼(按即神州国光社)铅字排印本《东海渔歌》,也未曾提到他在词集璧还后所撰的那则跋语;迄今最称详备的郑炜明、陈玉莹所著《况周颐年谱》(齐鲁书社,2015年),在叙述这部《东海渔歌》的刊行经过时也没有言及谱主擅自所做的篡改和攘夺,兴许对这些情况也不甚了了;张晖所著《龙榆生先生年谱》同样没有提供任何与《东海渔歌》删改稿相关的线索,尽管这并非其题中应有之义,不必过分求全责备;张璋编校的《顾太清奕绘诗词合集》(上海古籍出版社,1998年),在《前言》里虽有扼要的说明,想必也是转述冒效鲁的意见,因其在该书《书后》中曾特别感谢过“冒效鲁先生提供了《东海渔歌》修删稿的原件”,而为免过于枝蔓芜杂,在介绍时也没有提到龙榆生,显然比不上当事人冒效鲁现身说法来得周详细致。

冒鹤亭经手刊印的这两种顾太清诗词集,就内容而言都不完整。稍后龙榆生披露的《东海渔歌》第二卷虽有所增益,略补缺憾,却因原稿及副本均已不知下落而难以覆按,仍让人感到未惬于心。龙榆生在整理附记中曾经提起,“传闻日本铃木虎雄博士藏有《渔歌》六卷足本”,只是不知详情如何,唯有慨叹“合浦珠还,定在何日,聊志数语,以待后缘”。而据铃木虎雄《顧太清の天游閣集鈔本》(原载1921年《支那學》第一卷第十二号,又收入《支那文學研究》,弘文堂,1925年)所述,这个钞本总题为《天游阁集》,包括诗作七卷、《东海渔歌》六卷,确实要比冒鹤亭等人的整理本要完整齐备,不过收藏者其实是内藤炳卿,也就是大名鼎鼎的内藤湖南。内藤湖南去世之后,这个钞本又辗转入藏日本武田科学振兴财团的杏雨书屋,就此湮没无闻。此后经过奕绘、顾太清的五世孙金启孮历经数十年的追索查访,才使这个钞本重见天日,并考定其中绝大部分内容均为顾太清亲笔所书(参见金启孮《〈天游阁集〉寻访记》,载1994年日本满族史研究会编《满族史研究通讯》第四号),由金启孮、金适父女合撰的《顾太清集校笺》(中华书局,2012年)即以此日藏钞本作为底本。《校笺》的宗旨是尽可能恢复顾太清的创作原貌,故直指本源而截断众流,不再顾及其余后出各本所作的删剔改窜。这样的处理方式当然无可厚非,可是如果能够转换视角,探究分析一下况周颐对原作的删改润饰,也能指引读者悉心体会不同词人在措意遣词时的同工异曲,自有其不可替代的特殊价值。张璋编校的《顾太清奕绘诗词合集》在词作部分就根据冒效鲁提供的原件,“将况氏修删之处一一加以注明”(“前言”),颇便读者参酌比较。而在这本冒效鲁的著译合集中又收录了一份他和吴孟复合作校点的《〈东海渔歌〉存真》,将顾太清的原作与况周颐的删改逐一比照,尽管并不完整,只是“特录其删去及改动较大者(仅改三五字者未尽录)”,可是尝鼎一脔,也足以“供研究欣赏者之比较”(见吴孟复题记)。

金启孮、金适撰《顾太清集校笺》

《存真》与《合集》的相应部分虽然同出一源,然而稍事比勘后不难发现两者多存异同。《存真》或许是这本著译合集的编校者根据冒、吴两位手稿整理成文的,故其间讹脱错谬尤多。在开卷第一首《凤凰台上忆吹箫·题〈帝女花〉传奇》中就出现了“烽火洶:朝市”这样令人费解的句子,参照《合集》后才明白原文实为“烽火洶洶朝市”。想来冒、吴两位在迻录词作时原本抄作“烽火洶=朝市”,编校者未能辨识其中的重文符号“=”,又没有仔细覆核原作,就想当然地判定为“:”,让人颇有些啼笑皆非。另一篇《鹧鸪天·冬夜听夫子论道,不觉漏下三矣。盆中残梅香发,有悟,赋此》中有一句“万物皆吾大导师”,《存真》称况周颐将此句改作“雪白季南觅导师”,《合集》则谓“况氏改为‘雪北香南觅导师’”,也当以后者为是。况氏所作修改实有所本,《蕙风词话》续编卷二有一则云:“僧问金粟如来为甚么却降释迦会里?师曰:‘香山南,雪山北。’闺秀吴蘋香(藻)词名《香南雪北》,本此。”顾、吴两位都是嘉、道年间的女词人,况氏在删订时连类而及,自然顺理成章。诸如此类的问题在《存真》中还有不少,兹不一一赘述。

当然,《存真》也并非一无是处。有一首《茶瓶儿》的小序提到“病中谢友人赠茶”,《存真》注明况周颐将“友人”改作“闺友”,《合集》则未作校语说明,想必原件上勾划批抹,墨迹淋漓,在辨识时偶有失察。另一篇《沁园春·游常氏废园,用竹叶庵游孔氏废园韵》,上阕最末三句,《存真》标点作“堆玲珑石,奇峰怪岫,几朵青螺”,《合集》则作“堆玲珑,石奇峰怪岫,几朵青螺”。依照词律,这三句确实当作三、五、四字读,《合集》的处理方式似乎更准确,金启孮等所撰《校笺》亦同《合集》。不过仔细推敲文意,恐怕应以《存真》为是,而不能因律害意,将“玲珑石”割裂开来。可资旁证的是《存真》《合集》均已注明,况周颐将这三句删改为“玲珑石,昉奇峰怪岫,几朵青螺”,无疑已经注意到顾氏原作不合词律,而又想保留其中“玲珑石”一语,才做了这样的修订。顾太清词作尽管颇受后人推重称赏,不过她最初并不擅长倚声,在和奕绘夫妻酬唱时还曾出现过以诗和词的奇特现象,此处的小疏忽也正说明她对词律的掌握未尽娴熟。

顺便提一下,虽然冒鹤亭在《天游阁集》的弁言中说,他早年和词坛名宿王鹏运谈论词人,“至满洲人有‘南中成容若,女中太清春’之语”——相似的记载又见于冒氏此前所撰《小三吾亭词话》(原连载于1908年《国学萃编》第一期至1909年《国学萃编》第二十七期,又收入《冒鹤亭词曲论文集》,上海古籍出版社,1992年),况周颐在《东海渔歌序》中又进而将顾太清和纳兰容若做过一番比较,“欲求妍秀韶令,自是容若擅长;若以格调论,似乎容若不逮太清”,可是冒效鲁对这些评赞却颇不以为然,在《〈孽海花闲话〉与〈东海渔歌〉〈天游阁诗〉》中相当坦率地说,“她的词虽经况大词人改动,也未必楚楚动人,更不像王鹏运所说‘论词于满洲,男中成容若,女中太清春’,甚至把她捧到天上,连那位饮水词人也比不上,那就不免好色重于怜才了”。虽说他参与校订了这份《存真》,但对太清词作其实并不欣赏。与此类似的或许还有龙榆生,他也着手整理过《东海渔歌》,而况周颐的删改稿又一度由其保管,然而在编选《近三百年名家词选》(古典文学出版社,1956年)时,他并没有为顾太清留下一席之地,而是另外选录了徐灿、吕碧城等女词人的作品。创作水准的高下优劣虽不免有公论定评,可鉴赏批评原本是众口难调、见仁见智的事情,要求所有人都步调齐整,标准一致,甚至屈己从人地说些言不由衷的客套话,岂不是很乏味、很无趣吗?

冒效鲁毕生耽于吟咏,不以著述为务,留存下来的各类译著、杂文、诗作、古籍整理等汇编起来也仅是戋戋一册,好在有不少内容可资采摭参酌。可惜此次编校出版似乎有些仓促随意,除了鲁鱼豕亥之误时有所见外,编排体例也不甚明晰。比如全书第一篇《屠格涅夫论》,实际上选译自苏联科学院1956年出版的十卷本《俄国文学史》,原作者为两位苏联评论家比亚雷和克列曼,上海文艺出版社在1962年还出版过单行本。可这些基本情况在合集中却缺少必要的交待,乍读之下难免会感到蹊跷突兀。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司